大山町にある天台宗の大山寺。5月に続き再訪。

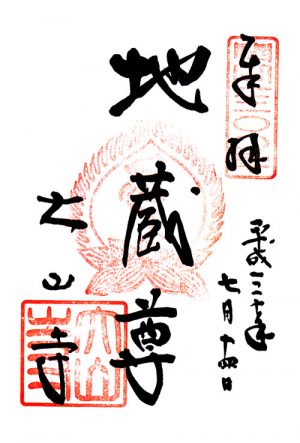

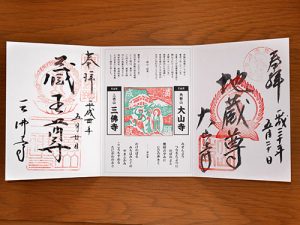

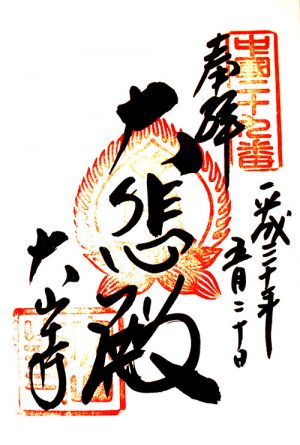

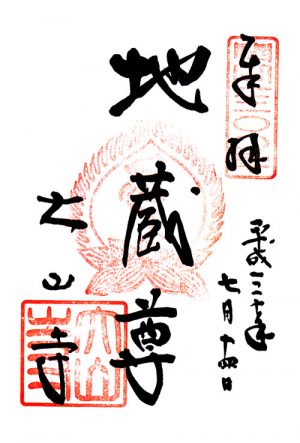

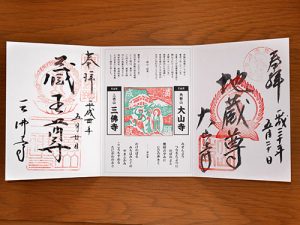

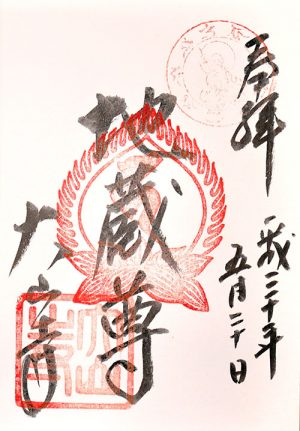

本堂の本尊地蔵菩薩の開創千三百年記念御朱印。

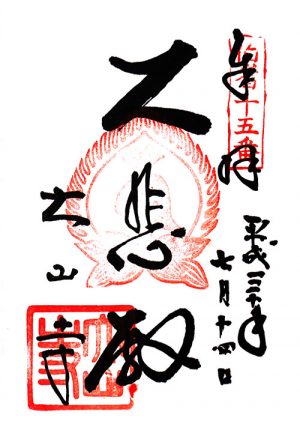

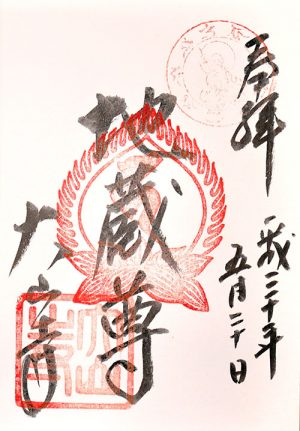

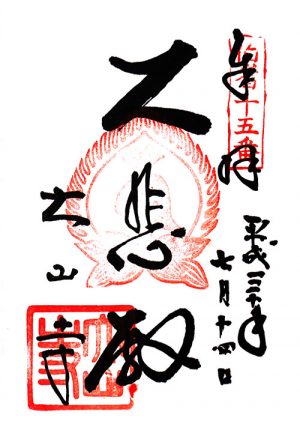

もうひとつは下山観音堂の御朱印。本尊は十一面観音菩薩。伯耆観音霊場第十五番札所。

前回は開創法要で無料だったこともあり大勢の人がいたが、今日はまばら。

下山観音堂横の授与所で御朱印をいただいたが、今日は行列もなく住職に書いていただいた。

今日は授与品もゆっくり見られたので、大山開山1300年記念の本尊地蔵尊のはがき(切手付)もいただいてきた。

下山観音堂は中国観音霊場第二十九番札所であるとともに、伯耆観音霊場第十五番札所でもある。

本堂に詣る。

背後には大山も見える。

境内のアジサイが見頃だった。

今日は有料で入ったので宝物館も見てきた。

この後、大神山神社奥宮から大山に登ったので、帰りは夏山登山道を下山した。

阿弥陀堂にも寄る。

阿弥陀堂の前の階段は両側に石垣が残り、往時の塔頭跡の平場が残っている。

夕暮れに紅く染まる大山寺の山門

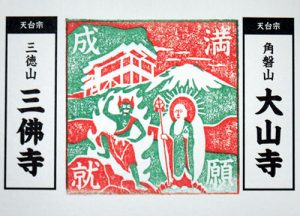

角磐山 大山寺

鳥取県西伯郡大山町大山9

三朝町にある天台宗の三徳山。

入口の階段を上る。

三徳山は天台修験の山岳寺院で、三佛寺を中心に、3つの塔頭と多くのお堂が残る。

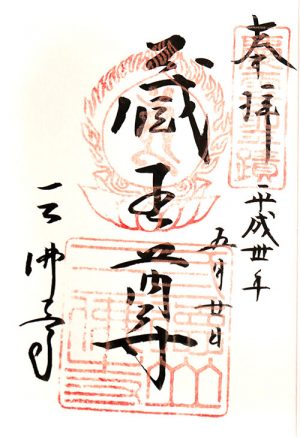

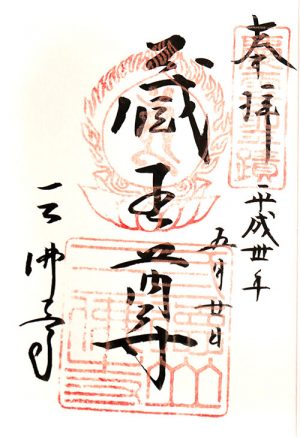

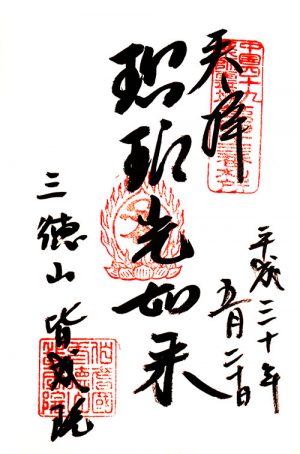

受付で「伯耆之国二大霊山御朱印」の御朱印をいただく。三佛寺の本尊蔵王権現。

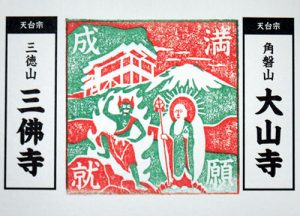

大山寺と三佛寺の2つをまわって満願成就した。

大山寺授与所と三佛寺本堂の印を重ねると、本尊と大山、投入堂が浮かび上がる。ほぼズレずに押せた。

最初に右手に集印所があったので、他の2つの御朱印をいただく。

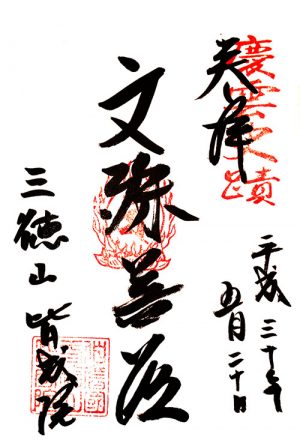

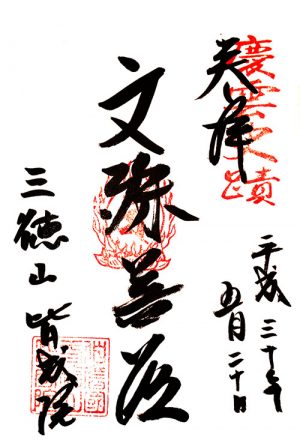

あとで気が付いたが、ここは塔頭皆成院の授与所だった。蔵王尊、瑠璃光如来(薬師如来)は三佛寺でもいただけるが、文殊菩薩は皆成院のみ。

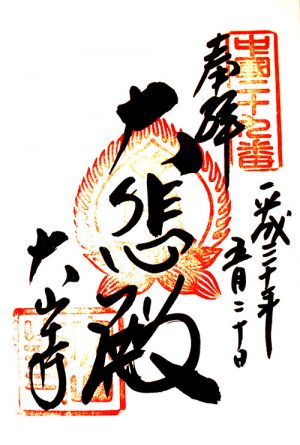

文殊菩薩の御朱印

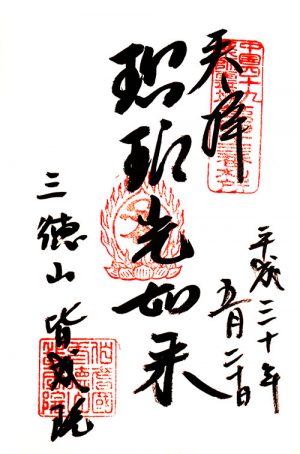

薬師如来の御朱印。中国四十九薬師霊場第四十三番札所

塔頭皆成院

その上に塔頭輪光院

そこから上に階段が延びる。

登り終えると宝物殿が建っている。

さらに一段上に三佛寺本堂が建っている。本堂に詣る。

本堂の右上に地蔵堂の屋根が見える。

地蔵堂や投入堂へは本堂の右の受付より入る。

ただし、入山時間や人数、服装などいろいろと制限が厳しい。

もともと修行の場所で厳しい登拝道だが、平成28年の鳥取県中部地震で被害を受けた。

時間的にもギリギリダメだったが、2人以上でないと登れないのは知らなかった。今回は断念する。

今回は少し西にある投入堂遙拝所から投入堂を見る。

森の中に投入堂が見える。

望遠で投入堂を撮る。それにしてもすごい場所に建っている。直に見たかったなー。

代わりに今回は受付でポストカードを数枚買ってきた。

三徳山 三佛寺

鳥取県東伯郡三朝町三徳1010

大山町にある天台宗の大山寺。

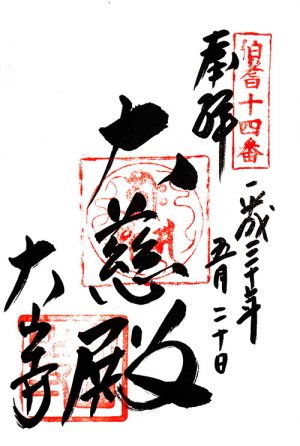

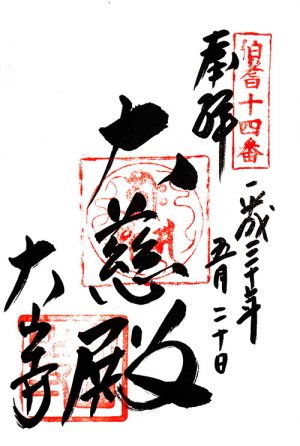

阿弥陀堂の御朱印。本尊は阿弥陀三尊だが、霊場本尊は聖観音。伯耆観音霊場第十四番札所。

授与所横の下山観音堂の御朱印。本尊は十一面観音菩薩。中国観音霊場第二十九番札所。

大山開山一千三百年記念として「伯耆之国二大霊山御朱印」というイベントで、大山寺と三徳山が連携している。

その御朱印は本堂の本尊地蔵菩薩。

今日は大山寺開創一千三百年の開創法要が10時から行われました。

本堂前に関係者が集まり

住職や大山町町長などの挨拶がありました。

その間も授与所の御朱印待ちは長蛇の列で、開創特別御朱印は2時間で売り切れ。

本堂の特別御朱印は当日は特別御朱印のみということで、以上3つをいただいてきました。

10時30分からは伯耆国大山開山千三百年祭御輿行列が行なわれました。

博労座駐車場から大山寺本堂まで大山寺参道を三基の神輿が上がっていきます。

先頭は三徳山の神輿

次に大山寺の神輿

最後に大神山神社の神輿が行きます。

白装束の方々が担ぐ神輿行列良いですね。今回は記念イベントということで普段は許されていない女性の担ぎ手もたくさんいました。

角磐山 大山寺

鳥取県西伯郡大山町大山9

39歳を目前にして御朱印デビュー! 日本全国の寺院の御朱印と参詣・巡拝の旅