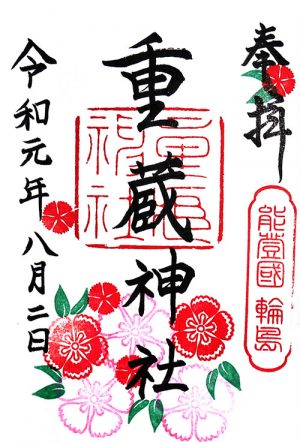

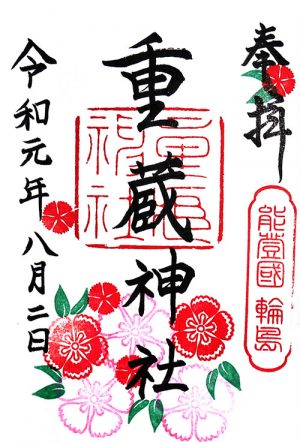

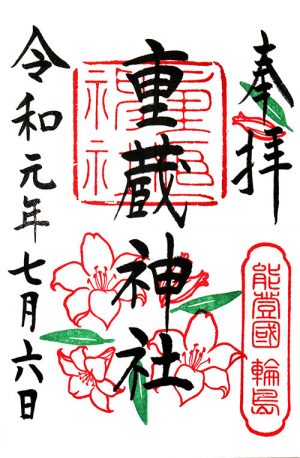

今月の重蔵神社に参拝してきました。8月の花は撫子になります。他に2種

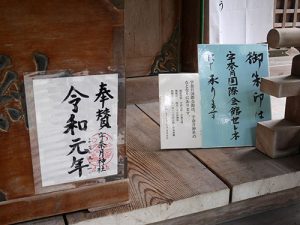

何やら文字手水の案内がありました。

手水の中をのぞくと「令和」の文字が写真ではわかりにくいですが、目視でははっきりと確認できます。

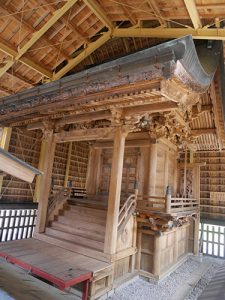

拝殿に参る。

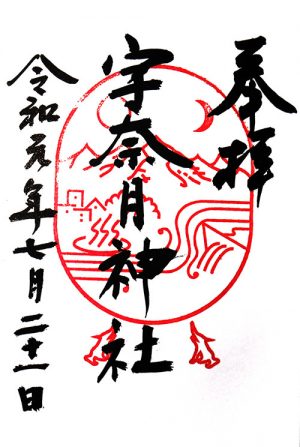

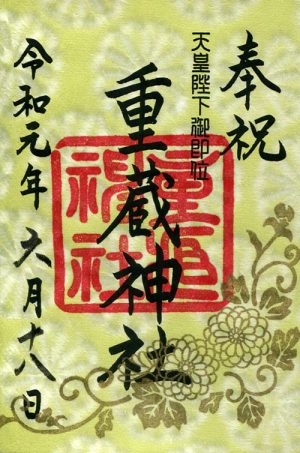

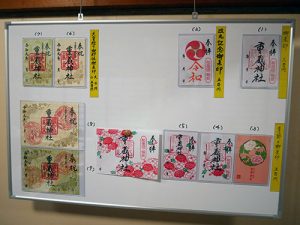

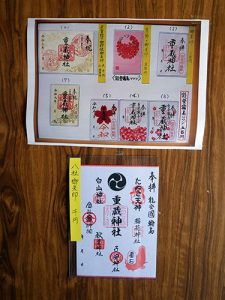

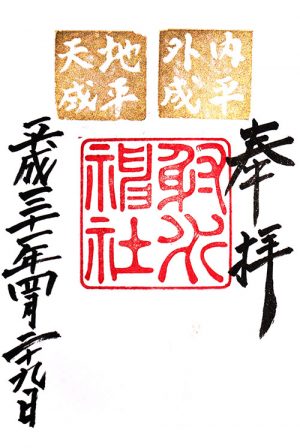

今月の御朱印一覧

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

今月の重蔵神社に参拝してきました。8月の花は撫子になります。他に2種

何やら文字手水の案内がありました。

手水の中をのぞくと「令和」の文字が写真ではわかりにくいですが、目視でははっきりと確認できます。

拝殿に参る。

今月の御朱印一覧

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

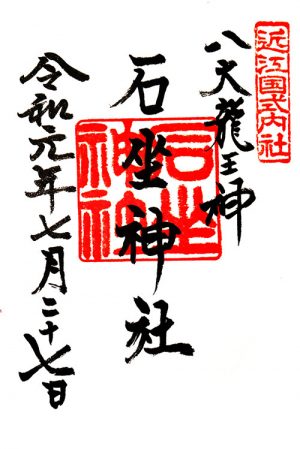

大津市に鎮座する石坐神社。御祭神は東殿、西殿、奥宮にそれぞれ神が祀られる。

式内社滋賀郡の比定社となっている。

月極駐車場の隣に森が見える。神社参道があり、南より境内に入るが裏参道だったようだ。

境内に入ると北に鳥居の建った表口がある。

表・裏ともに「式内 石坐神社」の標柱が建っている。

四方柱に屋根が乗ったのは拝殿でいいのだろうか。

本殿は塀に囲まれ、中門前で参る。

この本殿は東殿とされるもので、八大龍王宮と正霊天王宮の合殿となる。八大龍王宮の御祭神は、豊玉比古神(海津見神)、彦坐王(開化天皇の第三王子)の二神。正霊天王宮の御祭神は、天命開別尊(天智天皇)、大友太子(弘文天皇)、伊賀宅子媛(大友太子御生母)の三神。

当社には重要文化財の天命開別命、伊賀采女宅子媛、弘文天皇、彦坐王の4体の木造坐像があるらしい。

本殿左手に彦坐王石像を祀る石神社が建つ。

本殿左に稲荷神社の鳥居が建ち、奥に境内社がみえるが、

鳥居をくぐって正面にあるのは弁財天社、右に稲荷社が建つ。

本殿右の磐座には物部社、祓戸社、柳崎社が祀られているようだ。

境内南には御霊殿山遥拝所がある。奥宮は御霊殿山にあり、石坐大神(主祭神の豊玉比古神)と八大龍王神を祀っている。

遥拝所のそばに御神木の榎がある。

境内の西に社務所と宮司宅が並んで建っているが、中央は西殿の社殿となっている。

授与所で御朱印をいただく。

西殿には天神地祇を祀る天上将来宮と淡海龍王神を祀る淡海龍王宮が祀られる。

石坐神社

滋賀県大津市西の庄15-16

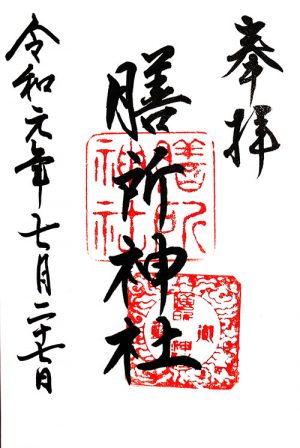

大津市に鎮座する膳所神社。御祭神は豊受比売命。

膳所城跡から西に一直線、中大手門跡を越えて境内がある。

入口には「縣社 膳所神社」の標柱。

鳥居、表門、社殿とまっすぐに並ぶ。

表門は旧膳所城の本丸大手門。瓦に神紋とは違う旧藩主の本多家の家紋立葵紋が見える。

表門を入ると広い境内が広がり、右手に蔵2棟、左手に手水舎が建つ。

北門も旧膳所城の門の移築。

南門は瓦に立葵紋が残り、旧膳所城の移築門であったが、近年建替が行なわれたらしい。形式は受け継がれているのだろう。

開放的な拝殿

その後ろに中門と塀に囲まれた本殿が建つ。

本殿に参る。

本殿

境内社は3つ。拝殿の左に愛宕神社

本殿の左奥。御神木の脇に旧社号標柱が残っていた。

「郷社 式内膳所倭神社」、膳所神社も式内社を名乗っていた頃があるようだ。ただ膳所倭神社という式内社は存在しないので、倭神社のことだろうか。

本殿右に松尾神社

その右に稲荷神社

稲荷神社の右奥に石碑の神が並んでいる。手前から月道龍神、若葉大明神、辰巻大神、人麿竜神、金龍大神。

最後に社務所で御朱印をいただいた。

膳所神社

滋賀県大津市膳所1丁目14-14

黒部市の宇奈月温泉に鎮座する宇奈月神社。御祭神は天照皇大神、大山津見神、大山久比神、軻遇突智神、水波象女神、誉田別命の六神。

黒部峡谷トロッコ電車に乗りに来ました。宇奈月駅前の駐車場の正面に建っているので帰りに寄りました。

大正時代に黒部の電源開発とともない、宇奈月温泉が開湯し、発電事業や工事関係の会社も協力して昭和2年に創立される。

階段を上っていくと左手に手水舎。センサーで人を見知し自動で水が流れる。

この水が黒部の名水のひとつになっていて神社の見どころのひとつらしい。

社殿は雪深い地であるのでサッシに覆われているが、外見も神社建築風になっている。

拝殿に参る。

賽銭箱の横に御朱印授与の案内があった。

神社の隣りのセレネ美術館。受付に行くと奥のスタッフさんが手書きで御朱印を書いてくれた。

宇奈月神社

富山県黒部市黒部峡谷口30

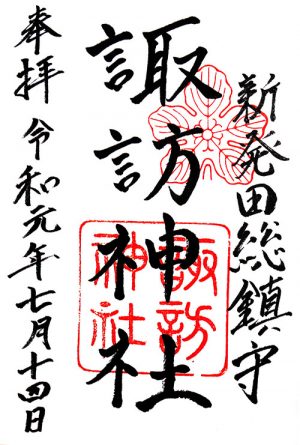

新発田市に鎮座する諏訪神社。御祭神は建御名方命を主祭神とし、八坂刀賣命を配祀する。また相殿に藩祖溝口大祖源秀勝朝臣命(新発田藩 初代藩主)を祀る。

大化4年(648)に聖籠町諏訪山に鎮座したのを創祀とし、新発田藩初代溝口秀勝公が新発田城内に遷座したという。その後、三代宣直公が鍛治町へ、四代重雄公が現在地に遷座した。

神門の先に鳥居、社殿が一直線に並ぶ。

朱色の四足鳥居

社殿の右に御柱が立っている。

御柱は6年毎の例祭に合わせ建て替えられ、現在の御柱は平成28年8月に諏訪大社下社春宮から一之柱を下賜された。

拝殿に参る。拝殿には「諏方神社」と「溝口太祖神」2枚の扁額がかかる。

本殿とは幣殿でつながる。

拝殿の左手に社務所があり、ここで御朱印をいただく。

参道右の御柱の右手に神輿殿があり、

2基の神輿が納められている。左に見える石鳥居は大成建設やサッポロビール、ホテルオークラなどを創業した新発田市出身の財閥家、大倉喜八郎が奉納したものだそうだ。

神輿殿の手前の参道右手に境内末社があり、古峰大神(日本武尊)と猿田彦大神を祀る。

参道の左手の一番奥には末社大若稲荷神社があり、

ひとつ手前には五十志霊神社が建つ。当社には新発田藩に功績にあった人々を祀り、義民大竹与茂七を合祀している。

大竹与茂七は中之島の名主で百姓一揆を扇動したという罪で首を刎ねられたが、後に名誉回復が図られたという。

左の碑に使われる石は天明の大飢饉で新発田藩から仙台藩へ千俵の救援米を送ったお礼にもらった2枚の内の1枚で、

もう1枚は社務所の横に昭和天皇在位六〇年奉祝記念碑として、昭和天皇の御製が記されている。

一番手前に末社厳島神社が建つ。

新発田 諏訪神社

新潟県新発田市諏訪町1丁目8-9

季節の御朱印の百合をいただいてきました。他に2種類ある。

天皇陛下御即位御朱印の夏バージョンの見開きサイズもいただきました。

小サイズは品切れになっていました。

夏越えの大祓を終え、拝殿前には茅の輪が設置されていました。

折角なので8の字にくぐってから参拝しました。

先月と同じバージョンの季節の御朱印をいただきました。

境内にはアジサイがきれいに咲いていました。

なでうさぎもアジサイに囲まれている。

手水もアジサイで豪勢になっている。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

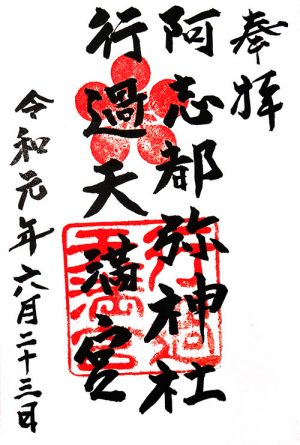

今津町に鎮座する阿志都彌神社行過天満宮。御祭神は木花咲耶姫命、菅原道眞公。

式内社高嶋郡の阿志都彌神社の論社。

南入口が表参道を思われる。入口に「善積郷社」と刻まれた石碑が建つ。

鳥居には「善積郷社 阿志都彌神社 行過天満宮」の扁額がかかり、当社はかつて善積郷の惣社であった。

参道がまっすぐに延びるのは馬場であるから。

参道との直線上に拝殿、本殿が建つ。

本殿は側面をシートのようなもので覆っているが、屋根はそのまま。拝殿と本殿の間にも屋根があるが、幣殿とは言い切れない状態。

本殿に参る。本殿には横文字の「阿志都彌神社 行過天満宮」の扁額がかかる。

天満宮のため丑像もある。

東にも参道があり、入口に「阿志都彌神社 行過天満宮」と刻まれた社号標と、同じ扁額のかかる鳥居が建つ。

鳥居前のスダジイの大木がとても雰囲気がある。

東鳥居を入ると福禄寿神を祀る境内社。

赤い鳥居の境内社は今熊野神を祀る稲荷神社。

本社の左奥に末社白山神社が鎮座する。

式内社高嶋郡の小海神社の論社で、北生見にあったが、自営者の演習地となり住民とともに集団移転してきたという。

授与所で御朱印をいただく。

一緒にいただいた由緒を読むと、もとは東鳥居を出た東隣の地に鎮座していたという。そこも自衛隊の宿営地になっているのだが、その中に将軍塚と呼ばれる古墳があるらしい。らしいというのは外からは見えないからだ。自衛隊員によるブログを見ると、しっかりと案内板もあり、大きな円墳であるから見てみたいとも思う。当社が古墳の埋葬者と密接な関係があることがわかる。

阿志都彌神社行過天満宮

滋賀県高島市今津町弘川1707-1

西浅井町に鎮座する矢合神社。御祭神は猿田彦神、應神天皇。

式内社浅井郡の矢合神社の論社。本社の御祭神は猿田彦神のみで、明治43年に内前沢の八幡神社を合祀し、應神天皇が併祀されることになった。

境内は南向き。琵琶湖の北を南北に縦断する国道が通っているため、社前の道路は交通量が多い。

社殿の後ろに均整のとれた山が見える。もとは山腹に鎮座していたようだ。

社号標に「式内 矢合神社」と刻まれ、境内は非常に整理されている。

鳥居をくぐると左手に手水舎、右手に蔵と、山手に社務所が建っている。

拝殿はシートに覆われている。拝殿前には神馬像が奉納されている。

拝殿の後ろに本殿が建つ。

本殿に参る。

覆いの中に檜皮葺きの比較的大きい本殿が納められている。

本殿の右に境内社が1社建つが、詳細は不明。

矢合神社

滋賀県長浜市西浅井町岩熊733

西浅井町に鎮座する香取五神社。御祭神は經津主神、武甕槌神、天兒屋根命、大日孁貴尊、天鈿女命、安閑天皇。

式内社浅井郡の塩津神社の論社。もと香取五所明神と称していたということで、五神祀っていたようだ。

境内は南向き、入口に鳥居と社号標が建つ。鳥居から石敷が社殿まで延びている。

正面に本社、その右に一回り小さい末社八幡宮が並んで鎮座する。

本社本殿。塩や水の供物やローソクが常備されていて、氏子の信仰は篤いようだ。

社殿左前の大きな木が御神木のようだ。

八幡宮本殿。

右手に末社秋葉神社。

その右に石に囲まれ石が祀られている。これも末社のひとつか?

香取五神社

滋賀県長浜市西浅井町祝山288

西浅井町に鎮座する香取神社。御祭神は經津主神、岩裂神、根裂神、磐筒男神、磐筒女神。

浅井郡の式内社鹽津神社の論社。

参道は東から西に延びている。木に覆われた舗装道で、入口に社号標と鳥居が建っている。

鳥居。

途中、宮前橋の架かる大川。地元の方が土手の草刈をする中で、大勢の釣り人が何かを釣っている。

参道に泊まっていた車のナンバーは中京圏が多かったが、後で調べると鮎釣りのスポットだったらしい。

橋を渡ると、水を抜かれた池と手水舎の先に南向きに社殿が建っている。

裾の広がる拝殿には参拝する場所がなかったので、

後ろの本殿で参る。本殿はぐるりと瑞垣が巡り、正面に門がある。

黒い覆いはトタンか?と思ったら木材でした。以前はこの覆いはなかったので、瑞垣の修復と同時に覆いが作られたようだ。

本殿

本殿の左に鳥居と末社

末社は左半分に川濯神社、右半分に白山神社と稲荷神社が祀られている。

境内の西、社務所のような建物には「老人憩の家」と書かれている。

香取神社

滋賀県長浜市西浅井町塩津中332

西浅井町に鎮座する下塩津神社。御祭神は鹽土老翁神を主祭神とし、伊邪那岐命、伊邪那美命を配祀する。

式内社浅井郡下鹽津神社の論社。

集落の奥、南向きに参道が延び、入口に鳥居と社号標、神旗ポールが建っている。

社号標には「式内 下鹽津神社」と刻まれている。

鳥居をくぐり、参道を進むと手水舎の前に一際大きな杉が立っている。御神木を示す注連縄が巻かれている。

階段を上り、一段高い社地。真正面に社殿はなく、少し右にずれて建てられている。

その階段の手前、左右に同規模の池が2つある。

拝殿に参る。

拝殿は珍しくシャッターに覆われている。中をのぞくと四方壁のない拝殿となっている。

拝殿の後ろ、幣殿・本殿と連なる。幣殿・本殿を覆う茶色の板はトタンだった。

雪深い地であるため、管理の負担を考えているのだろう。

本殿の右に末社。2棟並ぶのは神明社。内宮と外宮なのだろう。

さらにその右に末社白山社が建っている。

入口の社務所の裏に

五輪塔が残っている。

鳥獣柵があるので近づけないが、古いもののようだ。

下塩津神社

滋賀県長浜市西浅井町集福寺455

平日に能登の郵便局巡りしているついでに、輪島郵便局の向かいにある重蔵神社に参拝しました。

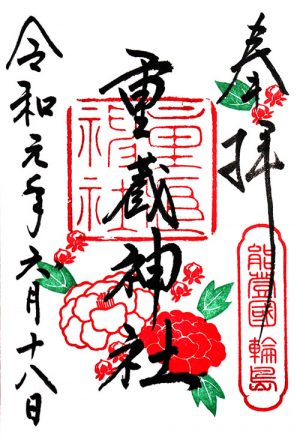

新しい季節の御朱印で6月は牡丹です。他に2種類。

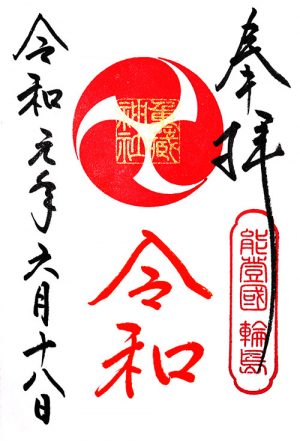

令和改元期限の御朱印も5月とは違っていたのでいただきました。

天皇陛下御即位記念の色違いバージョンも拝受していただきました。

能登沖地震で倒壊した大鳥居の再建の目処はまだ立っていませんが、御朱印でかなり参拝者が増えたようなのでそのうち再建できるのではないかと思います。私もかなり寄付しました。

拝殿に参る。

社務所に行くと、御朱印所は奥に通されました。ゴールデンウィークからこの方式に変更されたままです。

今月拝受される御朱印は10種類。通常の御朱印が300円、改元記念御朱印、季節の御朱印、天皇陛下御即位御朱印の小サイズが500円、季節の御朱印、天皇陛下御即位御朱印の見開きサイズと八社御朱印が1000円となります。

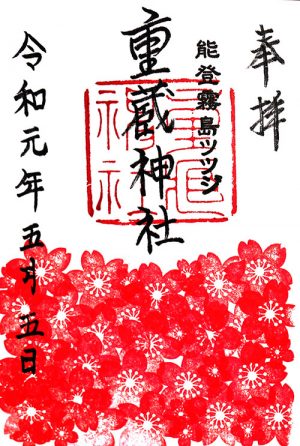

ゴールデンウィークは長蛇の行列で、神職の方もおいでにならなかったので詳細をお聞きできなかったんですが、今日は少し話を聞くことができました。季節の御朱印は花御札という名称でハガキタイプを頒布していたのですが、コンプリートする人がでてくるので毎年何か1種類ずつ増やしていこうということで、今年は5月の能登霧島ツツジを最初にしてハンコタイプの御朱印を頒布することにしたそうです。5月は2種類でしたが、6月からは見開きサイズが増えて3種類になりました。予算の都合上1種類のみいただきました。天皇陛下御即位御朱印は5月はクリーム色のみ2種類でしたが、これが今年(おそらく12月まで)の通年バージョンで、6月から8月の3カ月は夏バージョンとして萌葱色2種類が増えました。秋バージョンもあるようです。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

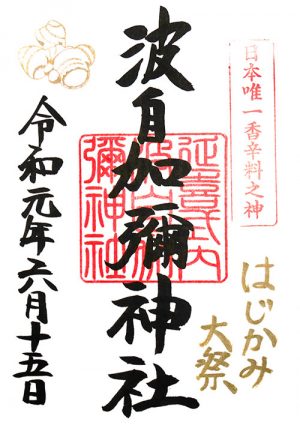

金沢市に鎮座する全国唯一の香辛料を祀る波自加彌神社。

今年もはじかみ大祭に行ってきました。

今年は土曜日開催となったので、例年より多くの参拝者がいるようです。

雨予報だったので晴れ予報だったらもっと多かったのかな。

着いてまずは御朱印をいただきに行きました。例年すぐいただけるのですが、今日は行列で途切れることなく大変そうでした。

今日から加賀獅子柄の新しい御朱印帳が販売されていました。

14時になり神事が始まる。

いつもの5割増しくらいで大勢の人が来ています。初めての方が多いようです。

途中、通り雨が降ってきて傘を持ってきていない人がテントや社殿に退避したので、拝殿前はガラガラになってしまいました。

祭典が終了し、謹製されたショウガ湯をいただきました。

普段は待っていると順に注いでくれるんですが、初めての方が多かったからか前に前にもらいに行く人ばかりでなかなか順にならなかったけど、ピリリと辛いショウガ湯でした。一年の健康を祈願できました。

帰ってきていただいた寿司をいただきました。

波自加彌神社

石川県金沢市花園八幡町ハ165

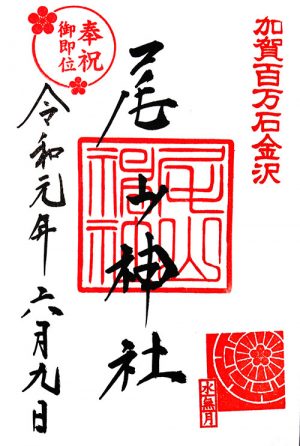

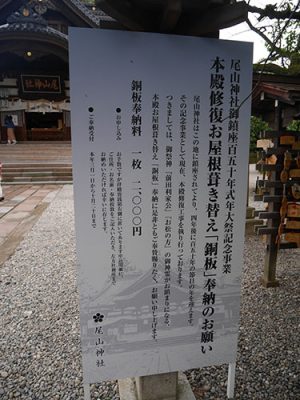

金沢市に鎮座する尾山神社。

今年初めての参拝です。先月から「奉祝 御即位」の印がひとつ増えています。

先週、百万石行列で御神霊が市内を行脚して、今日は参拝者も少なめです。

今月の祭礼予定を見ていると、利家公の金沢城入城を再現した百万石行列は6月第一土曜日なのですが、当神社の入城祭は14日なのですね。さらに、2代利長公、5代綱紀公、15代利嗣公と命日祭が多いです。

拝殿に参る。

現在本殿が修復工事中。

4年後の2023年に鎮座150年の節目を迎えることから、記念行事としての屋根葺き替えみたいです。

いつの間にか神苑の池に渡された橋も新しくなっていました。

尾山神社

石川県金沢市尾山町11-1

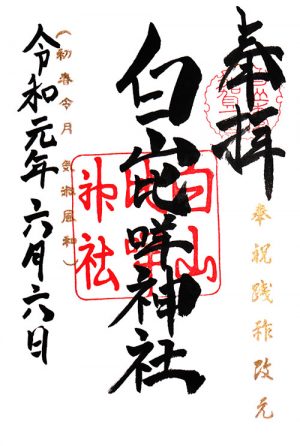

白山市に鎮座する白山比咩神社。

令和改元奉祝として、先月から奉祝印の押された記念御朱印がいただける。

表参道は暑さも和らぐ木漏れ日の中

屋根の修復工事も終わり、真新しい拝殿に参る。

宝物館も観覧してきました。前に案内など全くありませんが、奉祝天皇陛下御即位記念展示が行なわれている。

天皇陛下が皇太子だった昭和55年8月、白山比咩神社に参拝の後、白山を登られて奥宮に参拝されました。その時の写真や詠まれた和歌が展示されている。

白山比咩神社

石川県白山市三宮町ニ105−1

発行所:榛名神社社務所

発行日:1925年7月15日、1929年7月25日再版 非売品

ページ数:写真6枚+15ページ

群馬県高崎市に鎮座する榛名神社の戦前の由緒書。

編集者:水若酢神社内 菊池眞壽水

発行日:1926年11月15日 非売品

ページ数:14ページ+隠岐国全図+境内略図+鎮座地沿革

隠岐国一宮の水若酢神社の戦前の神社由緒の小冊子。

発行所:玉前神社社務所

発行日:1931年4月10日、1932年11月10日再版 非売品

ページ数:22ページ

上総国一宮の玉前神社の由緒書。

発行:美和神社社務所

発行日:1935年9月20日

ページ数:16ページ

長野市に鎮座する美和神社の由緒書。

続きを読む 縣社美和神社御由緒記

発行者:大棚・中川杉山神社建設委員会

発行日:1995年10月15日

ページ数:78ページ

横浜市に鎮座する杉山神社が港北ニュータウン建設にあたって移転対象となり、遷座する過程と歴史をまとめる。杉山神社は武蔵国都筑郡の延喜式内社で、当社も論社のひとつ。

著者:皇学館大学教授 井後政晏

発行者:皇学館大学出版部

発行日:1999年7月10日

ページ数:46ページ

頒価:300円

平成10年7月の文化講座講演の内容を文字起こししてまとめた小冊子。一宮と総社の歴史の一端をわかりやすく理解できる。

ページ数:4丁

滋賀県雄琴に鎮座する那波加神社の由緒書。祭神と由緒、社格・供進の歴史、氏子数を記載する。明治40年の幣帛供進が記載されるので明治末期に作成されたものか。

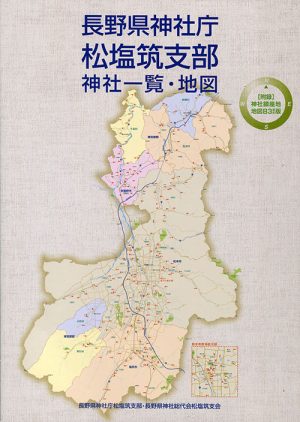

発行者:長野県神社庁松塩筑支部・長野県神社総代会松塩筑支会(深志神社社務所内)

発行日:2019年3月31日

ページ数:88ページ

頒価:1,000円

長野県神社庁松塩筑支部の設立70周年を記念して編纂された神社名鑑。管内の259社について、社頭と社殿の写真2枚と、鎮座地、旧社格、主祭神名、例祭日、氏子数が記載され、由緒については不詳のものが多いためか記載される神社は少ない。松塩筑支部は旧東筑摩郡範囲の松本市の大部分、塩尻市の一部分、安曇野市の一部分、麻績村、生坂村、筑北村、山形村、朝日村となる。県神社誌の発行されていない長野県にあっては貴重な手引きと言える。

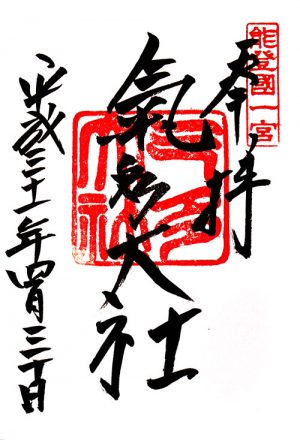

能登の重蔵神社に行ってきました。

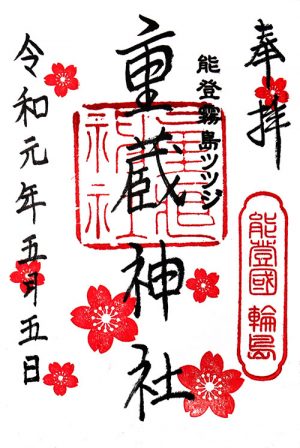

昨年とは花びらがハンコに変更になった能登霧島ツツジ御朱印

能登霧島ツツジ御朱印の新パターン。花びらのハンコが沢山押される。

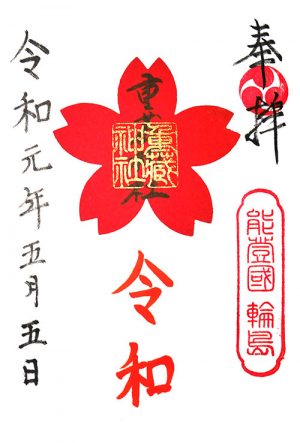

能登霧島ツツジ御朱印の令和改元パターン。大きな花びらが1つ貼られる。

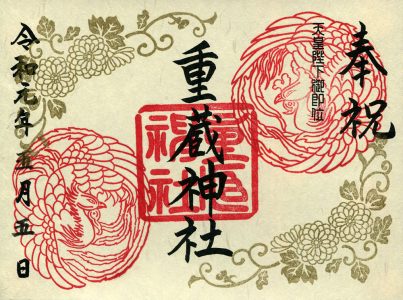

天皇陛下御即位御朱印の見開きパターン

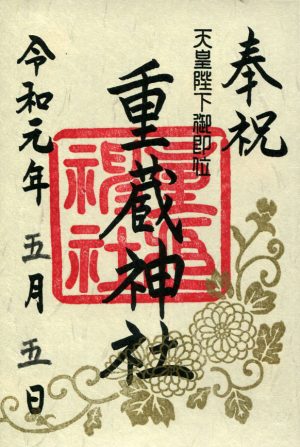

天皇陛下御即位御朱印

拝殿に参る。

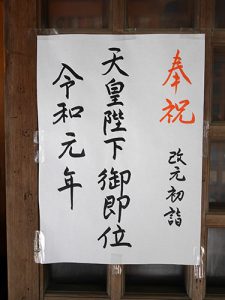

改元初詣って確かにそういう気分です。

社務所に向かうと御朱印は奥へという貼り紙が・・・

初めて中に入る。

今授与できる御朱印は8種類。能登霧島ツツジ御朱印が3種と天皇陛下御即位御朱印が2種(書き置き)ある。

中に入って驚いた。御朱印待ちの行列がある。それも10人以上。御朱印書いている方も2人態勢。改元とGWが重なった結果だと思うが、こんな場所にまで行列があるなんて。40分待って御朱印いただく。

それにしても今日はラッキーだった。1年前はすでに終わっていた能登キリシマツツジがまだ盛りだった。

特に珍しいのは社務所前の1本。去年話を聞いてから1度観てみたかった。

能登キリシマツツジの印象深い真紅と、紫、白の3色のツツジが1本に咲いている。

よくよく観察すると、根元からの1本には同じ色の花しか咲いていない。根元は同根のように見えるが絡まっているだけなのか?それにしても不思議な1本。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

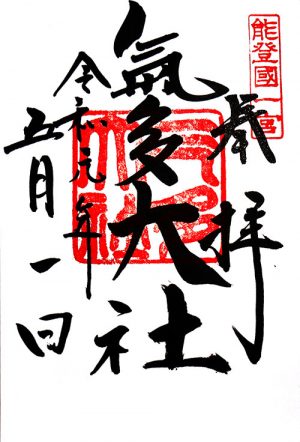

昨日に続き、能登一の宮の氣多大社に行ってきました。

令和最初の日、仕事があったため13時過ぎに到着。

すると長い行列が・・・

授与品かと思いきや御朱印待ちという、昨日とは大違いだ。

結局40分ほど待って御朱印帳を預け、書いていただく間に参拝する。

拝殿にも行列ができていたので今日は摂社の白山神社に参る。

10分ほどで御朱印ができたが、行列で書き続けていることもあってか何か大雑把な感じ。

ともあれ、平成最後の日と令和最初の日、両方の御朱印をいただきました。

今日からは令和の特別奉製の絵馬と御守の頒布が始まり、絵馬をいただいてきました。

ちなみに裏には氣多大社を詠んだ万葉集の和歌が書かれています。

帰り、来た時よりも行列が延びている気が

氣多大社

石川県羽咋市寺家町ク1−1

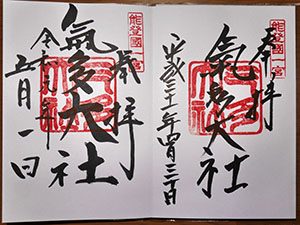

羽咋市に鎮座する能登一の宮の氣多大社に平成最後の日に参拝に来ました。

世間では10連休中とあって観光バスも朝から乗り入れていました。

平成最後の日だけど、授与所に行列はほとんどなく、すんなり御朱印をいただけた。

今日と明日の夜、キャンドルナイトとプロジェクションマッピングが行なわれるので、門のところで準備が始まっていた。

改元によって注目されているのは、拝殿前にある昭和天皇御製碑です。

氣多大社

石川県羽咋市寺家町ク1−1

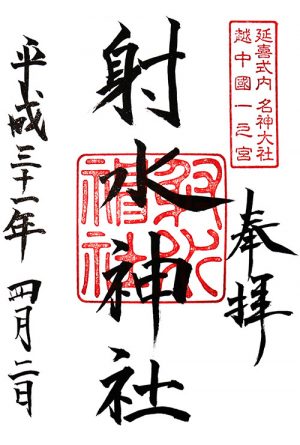

高岡市に鎮座する射水神社。御祭神は二上神とも称される瓊瓊杵尊。

平成最後の4月、特別御朱印が授与されることになったが、最終日はさすがに混むかと思い1日目にもう一度いただきに来た。

御即位30年を祝う旗や五色の旗も立ち、奉祝ムード漂う境内。

少し順番を待って拝殿に参る。

GWともあって県外客も多く、御朱印は行列になっていた。前で待っていた方は昨日金沢の神社をまわってきたようで、改元の長期休暇を皆さん楽しまれているようです。

射水神社

富山県高岡市古城1−1

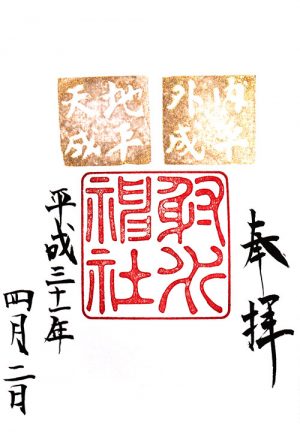

高岡市に鎮座する射水神社。御祭神は二上神とも称される瓊瓊杵尊。

令和改元を控え、平成最後の月になりましたが、今月限定で平成を偲ぶ特別御朱印が頒布されることになりました。

万葉集に「カタカゴ」として詠まれたカタクリが咲いていました。

急な降雪もあってか境内はまばらでした。

紅梅がまだ少し残っていました。

拝殿に参ってから御朱印をいただきました。

本丸跡広場は真っ白な状態でした。

射水神社

富山県高岡市古城1−1

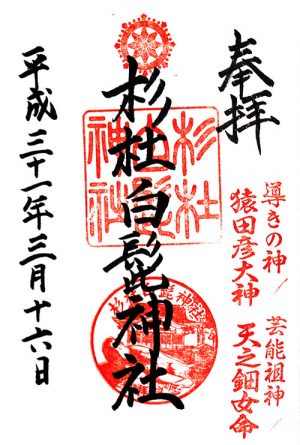

福井市に鎮座する杉社白髭神社。猿田彦大神を主祭神とし、伊弉冉尊、倉稲魂命を配祀する。

境内へは北と南の鳥居から入られるが、北鳥居のほうが正門のようだ。

北鳥居は大通りに近く、南鳥居は社務所に近い。

手水舎の横に宝暦十一年寄進の庚申灯籠がある。胴の申の彫物が印象的だ。

鳥居を入ってくると手水舎のところで参道は西に折れ、社殿は東向きに建つ。

中央に本殿・拝殿、右に境内社宮比神社、左は参集殿だろうか。

境内の北隅に亀の石像がある。

拝殿に参る。

福の神めぐりスタンプは拝殿の下足箱に置いてあった。

拝殿裏の本殿

拝殿右に境内社の宮比神社。天鈿売命を主祭神とし、迦具突知尊を配祀する。

宮比神社の社殿は平成8年の御鎮座千三百年記念事業以前の旧本殿を移築したもの。

拝殿前に方位石。御祭神の猿田彦大神が導きの神であることから方位を司ることになる。

わかりやすい案内板が境内に増えた。

南鳥居を出たところのお宅が社務所で、声掛けをして御朱印を拝殿でいただいた。

いただいた後少し話をさせていただいた。前回の御朱印は境内の東のお宅でいただいたのだが、二年ほど前に父親から宮司を継承したということで、その後氏子の声を反映して境内の案内板を増やしたそうだ。御朱印も変わった。

福の神めぐりは今のところの期限なく続く予定だそうだが、達成の神紋手ぬぐいは昨年の金沢市神職会のキャンペーンも参考にしているそうだ。

杉社白髭神社

福井県福井市勝見2丁目1−2

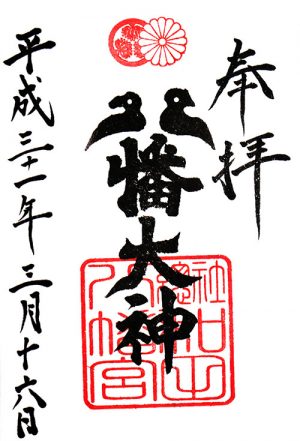

福井市に鎮座する和田八幡宮。御祭神は足仲彦命、誉田別命、息長帯比売命。

参拝は2度目だが、御朱印が変わっていた。

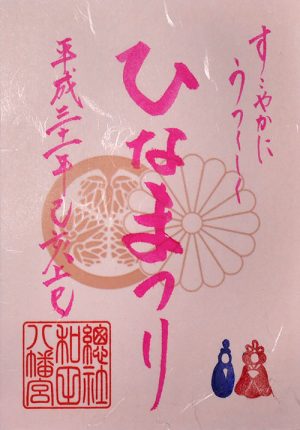

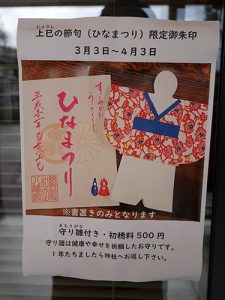

ちょうどひな祭りの限定御朱印もあったのでいただいた。

朱色が鮮やかな大鳥居

石橋の左手に弁財天社が建つ。

二の鳥居をくぐると左手に御祓所として天之磐座降臨処がある。

境内の左手に厄割の石

社殿前に源満仲公像がある。越前守護職だった源満仲公が洪水、疫病の退散を祈願して摂津より東北に矢を放ち、落ちた場所に創建されたお宮が当宮という。

拝殿に参る。

社務所で御朱印をいただく。

背負い餅神事の案内。当宮は珍しい祭事も少なくない。

ひな祭りの限定御朱印は3月3日から4月3日まで。守り雛が付く。

境内社の日吉山王社。御祭神は大山咋神、大己貴神。

開運稲荷大明神

境内社の厳島神社

和田八幡宮

福井県福井市和田3-1113