小松市に鎮座する菟橋神社。

曇天ですが、境内の紅葉が映えますね。

拝殿に参る。

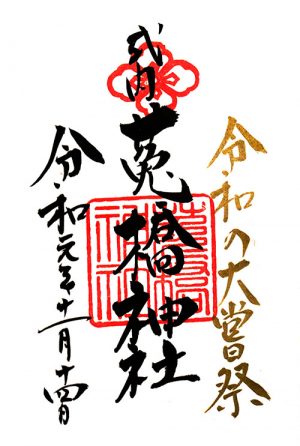

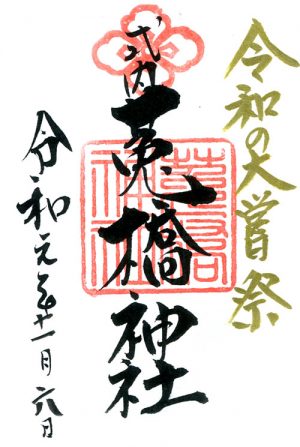

県内では大嘗祭の特別御朱印はないようなので、以前いただいていたが、大嘗祭当日にもう一度11月限定の大嘗祭御朱印をいただいてきました。今日は書き置きではなく、直接書いていただきました。

菟橋神社

石川県小松市浜田町イ-233

小松市に鎮座する菟橋神社。

曇天ですが、境内の紅葉が映えますね。

拝殿に参る。

県内では大嘗祭の特別御朱印はないようなので、以前いただいていたが、大嘗祭当日にもう一度11月限定の大嘗祭御朱印をいただいてきました。今日は書き置きではなく、直接書いていただきました。

菟橋神社

石川県小松市浜田町イ-233

小松市に鎮座する本折日吉神社。御祭神は大山咋神。

久しぶりに参拝しました。

拝殿に参る。

拝殿前右の「魔除けの神猿」

「魔が去る」から転じ「真申」として古くから魔除けの信仰がある。

拝殿前左の「安産の神猿」

犬とともに分娩の軽いことと、集団として子供への愛情が強く母猿はどの子猿にも乳を与えることから安産の信仰がある。

拝殿前左隅の磐座

拝殿の後ろに中門、御垣に囲まれて本殿が建つ。

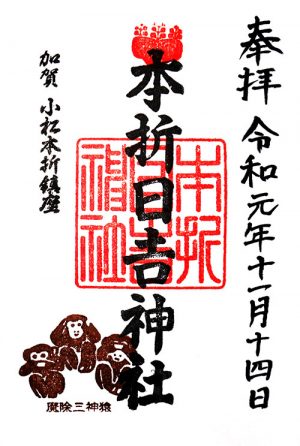

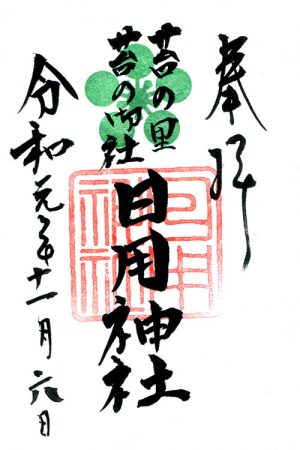

社務所で御朱印をいただく。

大嘗祭の日だったが通常の御朱印でした。

本折日吉神社

石川県小松市本折町1

小松市に鎮座する菟橋神社。御祭神は菟橋大神と諏訪大神。

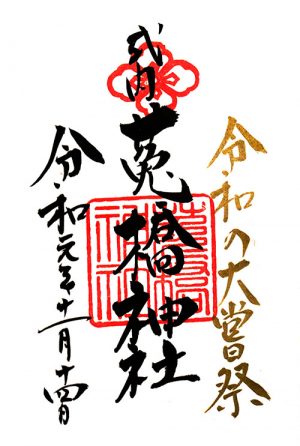

正月に限定御朱印をいただいたのですが、久しぶりにホームページを見たら改元された5月から月替わりの限定御朱印をしていました。11月は14・15日に行われる一世一度の大嘗祭がテーマになっている。金字の「令和の大嘗祭」が眩しいです。

境内は紅葉に色付き青空に映える。

初詣のときは境内を埋め尽くす人でしたが、平日の昼下がりは静寂な境内です。

拝殿に参る。

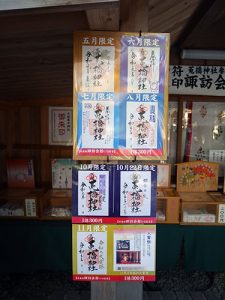

5月からの限定御朱印がずらりと並ぶ。

こうして並んでいるのは月を過ぎてもリクエストが多く、書き置きを配布しているからでした。

当月の限定御朱印以外も入手できます。ただし日付は参拝日になります。

拝殿右に御神木

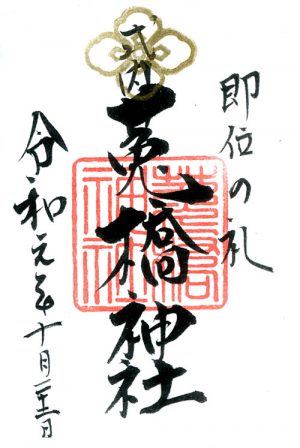

10月22日配布の即位の礼御朱印

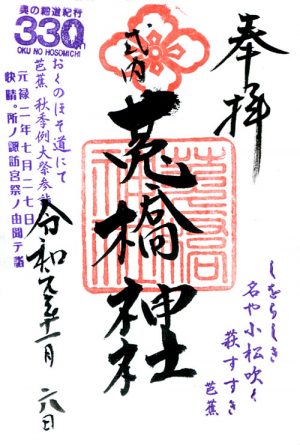

7月限定御朱印

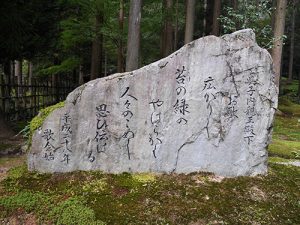

今年は松尾芭蕉が奥の細道の道中で、菟橋神社の秋季例大祭(水火祭)を参詣してから330年ということで、本折日吉神社の神主宅の句会で詠まれた俳句の印入り。

今年度、小松市立博物館の入館時に1枚(全5種)いただける芭蕉の俳句入りハガキも限定御朱印と同じものをいただいた。

菟橋神社

石川県小松市浜田町イ-233

小松市に鎮座する小松琴平神社。御祭神は大物主命。

菟橋神社の末社で通りを挟んで向かい側に鎮座している。

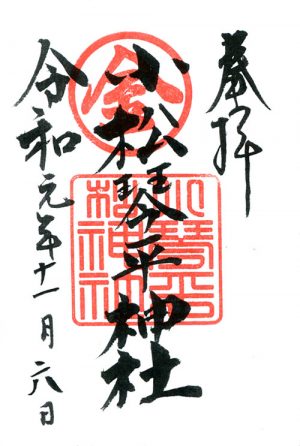

御朱印を菟橋神社でいただけるようになった。

拝殿に参る。

拝殿の後ろに本殿が付き、幣殿は短い。

小松琴平神社

石川県小松市中町76

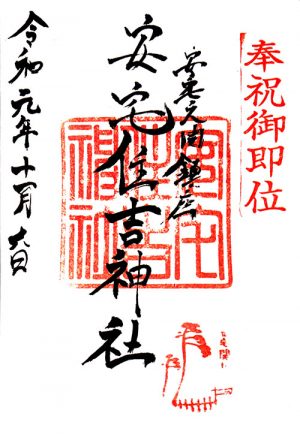

小松市に鎮座する安宅住吉神社。御祭神は底筒男命、中筒男命、上筒男命を主祭神とし、少彦名命、別雷神を相殿に祀る。

大野湊神社で北前船デザインの御朱印を入手したので、日本遺産の構成になっている神社をまわることにしました。

拝殿に参り、御朱印をいただきました。

その後、構成遺産の船絵馬の在処を伺ったところ、拝殿左の金刀比羅神社にあるということで

金刀比羅神社に参拝します。

拝殿内、本殿前の左右に船絵馬が掛けられている。

左の2枚

右の2枚

安宅住吉神社

石川県小松市安宅町タ17

小松市に鎮座する日用神社。御祭神は伊弉諾命、伊弉冉命、菊理媛命。

菟橋神社の兼務社で、菟橋神社で御朱印がいただけるようになった。

日用苔の里の道路を挟んで向かいになるが、現在は散策コースの一部になっているようだ。

住宅の間に社号標が建ち、奥に鳥居が見える。

鳥居の前に川が流れ、橋を渡れば一面の苔の世界となる。

鳥居の額はこの地方によく見られる石の彫刻が付いている。

鳥居から左方向に社殿。参道の周りは苔の世界。

拝殿に参る。

本殿は弊殿で拝殿とつながっている。

境内には苔生した盤持石と呼ばれる力石が3つ残されている。

苔の里には眞子内親王の歌碑が置かれている。

日用神社

石川県小松市日用町卯27

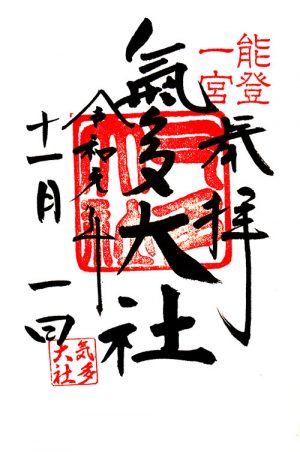

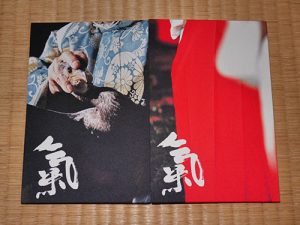

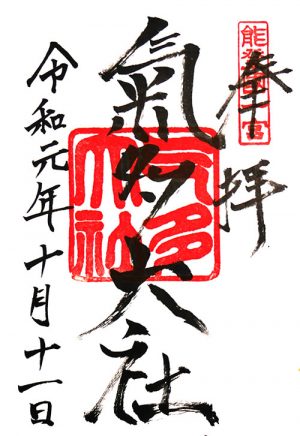

氣多大社に行ってきました。

拝殿に参る。

先月末に新規投入された御朱印帖を入手しました。

地元企業による布地への特殊印刷で、表に鵜祭神事、裏に巫女が印刷されている。

通常で頒布されているより一回り大きい大判サイズで御朱印込みで1300円。

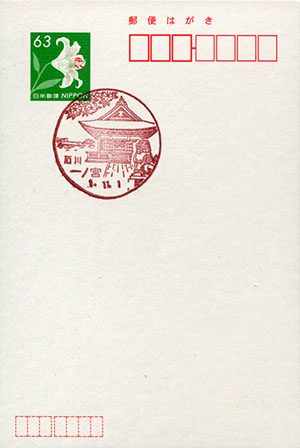

今日は平日なので一ノ宮郵便局で風景印を頂きました。神社本殿の描かれた1並びの記念日です。

氣多大社

石川県羽咋市寺家町ク1−1

編集兼発行者:角正方

発行所:府社豊國神社社務所

発行日:1939年7月30日

ページ数:13帖+13帖+34帖

現在大阪城内に鎮座する豊國神社の創建から現状(執筆当時)までの経緯と御祭神の事蹟をとまとめた神社誌。

続きを読む 府社豊國神社社記

編集兼発行者:小冨士辿

発行所:胡宮神社社務所

発行日:1954年11月3日

ページ数:56ページ+写真図版23枚

胡宮神社と鎮座地にあった敏満寺の歴史と、現在の胡宮神社の年中行事、祭礼、史跡名勝、宝物をまとめた神社誌。

編集兼発行者:洲河崎神社宮司 安井久夫

発行日:1984年1月20日

ページ数:19ページ

鳥取県江府町にある洲河崎神社宮司が兼務している下安井地区の神社についてまとめたもの。

続きを読む 下安井の神々

執筆:洲河崎神社宮司 安江久夫

発行者:洲河崎神社遷宮委員会

発行日:1981年11月22日 非売品

ページ数:26ページ

鳥取県江府町に鎮座する洲河崎神社が、昭和56年に行われた第12回遷宮にあたり神社の歴史を後世に伝えるためにまとめたもの。

続きを読む 氏神さん 洲河崎神社

編集・発行:富山県教育委員会

発行日:1970年3月31日

ページ数:図版38ページ+112ページ

立山信仰に関する遺物や遺跡、信仰拠点を収録している。古い本であるが現在でも一級資料が揃っている。

続きを読む 立山文化遺跡調査報告書

編集・発行:沖田神社社務所

発行日:2012年7月

ページ数:67ページ

岡山県の沖新田の氏神として約300年前に創建された沖田神社が、平成に至り社殿建替に際し、その経過と神社の概略をまとめた記念誌。

続きを読む 沖田神社 平成御建替記念誌

編集・発行:熊本県教育委員会

発行日:1980年3月31日

ページ数:253ページ+図版52ページ

阿蘇山上に古代に坊舎群があったというのは非常に興味深い話だ。険しい山中というだけならまだしも、あの巨大な火口の傍で修行するというのは考えが及ばない。戦国時代に滅亡した古坊中について、名族阿蘇氏と阿蘇信仰について垣間見ることができる資料が収録されている。

続きを読む 古坊中 熊本県阿蘇郡阿蘇町・白水村

編集・発行:勝山市教育委員会

発行日:2018年3月23日

ページ数:151ページ+図版93ページ

本書は平成元年度からの旧境内の発掘調査に伴う遺構をまとめたもの。現在までの発掘調査の成果を確認するのにとても便利だ。

続きを読む 史跡白山平泉寺旧境内 国庫補助事業発掘調査報告書 遺構編

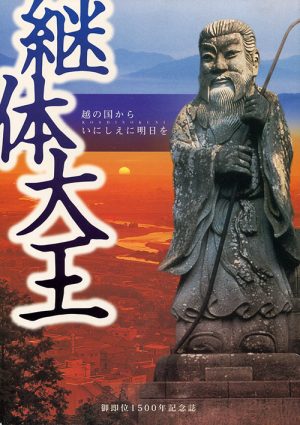

発行者:越の国ルネッサンス実行委員会

発行日:2006年8月6日

ページ数:43ページ

平成18年に御即位1500年を迎え、福井県内の継体天皇ゆかりの地を紹介するガイドブック。

続きを読む 継体大王御即位1500年記念誌

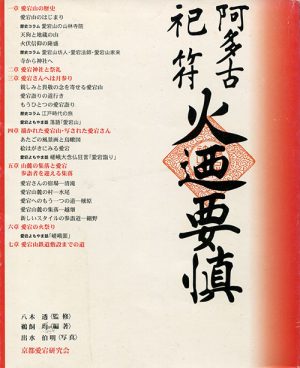

監修:八木透

編著者:鵜飼均

発行:京都愛宕研究会

発行日:2003年12月23日

ページ数:145ページ

定価:2,000円 絶版

御鎮座千三百年記念事業のひとつとして発行された愛宕山と愛宕神社の歴史と見どころガイドブック。とても良くまとまっていて参考になるが、惜しむらくは入手困難なこと。

続きを読む 愛宕山と愛宕詣り

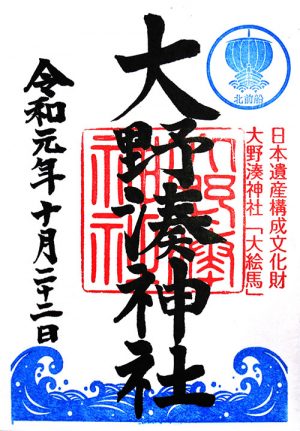

近くまで用事があったので金沢市に鎮座する大野湊神社に参拝してきました。

七五三の季節ですね。今日は静かな境内です。

拝殿に参る。

拝殿の扁額は13代前田斉泰公の揮毫になっている。当社では旧拝殿扁額など漢字が別の旧字になっていたりして面白い。

さて今日は今月1日から頒布が始まった北前船の御朱印帳を購入した。当社の大絵馬が日本遺産「北前船寄港地・船主集落」を構成する文化財のひとつに追加されたことを記念して始められることになった。

紺色、えんじ色、水色の3色があり、この御朱印帳にのみ北前船の特別御朱印がいただける。ちなみに1冊1500円。水を連想させる水色をいただいた。しかし、この御朱印帳にはさすがに北前船関係神社の御朱印しか似合わない。

北前船の描かれた大絵馬の拝観も希望すればよかった。(あとでこの話題の載った地元新聞を見返して後悔)

かなり前に旧拝殿に掛けられたこの大絵馬は拝観したことあるんですけど、記憶が薄くなっている。

新しい試みとして、願いを書いて自分で御守りに入れる「水引御守」というのがあった。

いろいろの色や形の水引きの結びがあって迷いそうですね。

大野湊神社

石川県金沢市寺中町ハ163

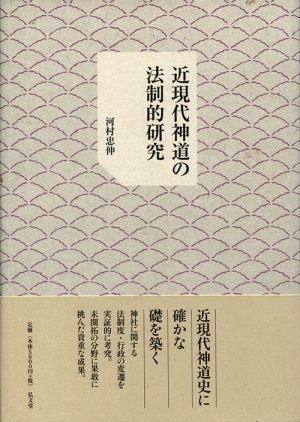

著者:河村忠伸

発行所:弘文堂

発行日:2017年3月30日

ページ数:351ページ

定価:5,000円+税

国家の宗祀、神社整理、神社林、神社公園、個人的に気になる事項の法制度について、著者の過去の論文を加筆修正した意欲作。

続きを読む 近現代神道の法制的研究

著者:千種清美

発行所:風媒社

発行日:2019年3月25日

ページ数:116ページ

定価:1,000円+税

神饌を通して神社の祭りを考察する。

続きを読む 三重の神饌 神に供える御膳

著者:森田勇造

発行所:三和書籍

発行日:2019年4月25日

ページ数:145ページ

定価:1,800円+税

明治から平成の大嘗祭の悠紀・主基斎田地を訪ねて当時の苦労話などを聞いている。今年令和の大嘗祭が行なわれるにあたり非常に時機を得た内容である。

続きを読む 大嘗祭の起こりと神社信仰 大嘗祭の悠紀・主基斎田地を訪ねて

著者:影山博

発行所:随想舎

発行日:2019年6月23日

ページ数:386ページ

定価:3,500円+税

本書は古代から近現代までの栃木県内の神社について、その歴史を綴る。

続きを読む 栃木県神社の歴史と実像

著者:高橋教雄

発行所:名著出版

発行日:2019年1月20日

ページ数:362ページ

定価:5,000円+税

本書は「美濃馬場における白山信仰」の続編という位置づけだが、前書は自治体刊行物として発刊されたようでなかなか入手しづらいようである。白山信仰を美濃側から考察するものは少ない。

続きを読む 続 白山信仰の研究

著者:宇野日出生、中島誠一

発行所:近江文化社

発行日:1989年12月1日初版、1991年8月1日改訂板、1997年3月31日増補改訂板

ページ数:307ページ

定価:1,715円+税

滋賀県内のまつり268の場所、祭礼日、沿革をまとめ、大部分に写真を1枚以上添える。元は平成元年の滋賀県神道青年会創立四十周年記念事業のひとつとして発刊された「おうみのまつり」。その後見つかった不具合を修正して改訂板を、品切れによりさらに修正を加えたものが本書になる。近江の祭りを知る手軽なガイドとして利用できる。

著者:藤本清二郎

発行所:和泉書院

発行日:2019年6月25日

ページ数:172ページ

定価:2,000円+税

玉津島・玉津島社の古代から近代までの歴史を考察する。

続きを読む 和歌の浦・玉津島の歴史 その景観・文化と政治

著者:出羽三山神社

発行所:小学館

発行日:2019年7月1日

ページ数:81ページ

定価:1800円+税

山形県の出羽三山神社のガイドブックですが、収録されている写真がとても美しい。

氣多大社に行ってきました。

平日の昼間となるとさすがに人もまばらだな。

今日は新しい御朱印帳が出ていないか見に来た。地元新聞に一月の前に鵜祭のカバー写真の興味ある御朱印帳が10月頃に限定で出るとあったからだ。聞いたところ10月末頃になるといわれる、残念だが再訪することに。

拝殿に参る。

社殿背後の奥宮が鎮まる社叢「入らずの森」の入口に建つ鳥居。遥拝所というのは間違いないのだが、ここも末社のひとつ楊田神社といい、迦具土命を祭神とする。

次に羽咋市歴史民俗資料館で開催中の企画展「気多の神々」を見に行く。氣多大社の年間の祭礼の写真を展示していた。

摂末社一覧があった。摂社2、境外摂社1、末社5、境外末社2

今でも年始にはすべての摂末社をめぐる祭礼が行なわれているという。

氣多大社

石川県羽咋市寺家町ク1−1

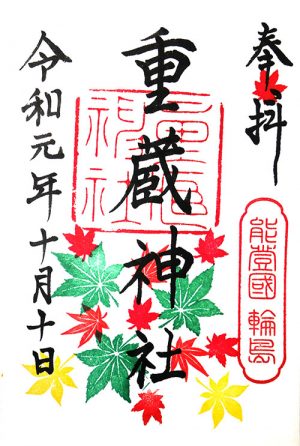

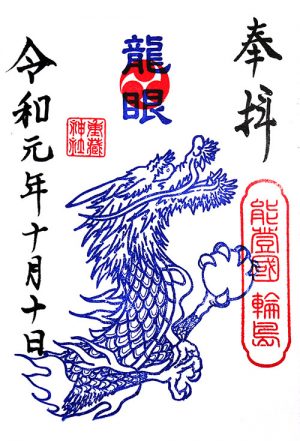

今月の重蔵神社季節の花は紅葉です。他に2種

新しく龍眼御朱印が始まりました。

能登半島は龍の姿に例えられ気脈が強い土地とされてきました。奥能登を龍の頭になぞらえると、輪島は龍の眼にあたり特に運気が良いと言われる土地となり、この御朱印が生まれました。

拝殿に参る。

季節の御朱印以外にも新しい御朱印が増える楽しみ

今日初めて神社の看板娘猫に会いました。

車は嫌いだけど人見知りはしない老齢のメス猫ちゃんです。御朱印を待つ間ずっと頭を撫でさせられました。

とても大人しいので写真を撮っても全く動じません。

今日の鳥居工事の様子です。

鳥居を建てる場所に深い穴が掘られた状態でした。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

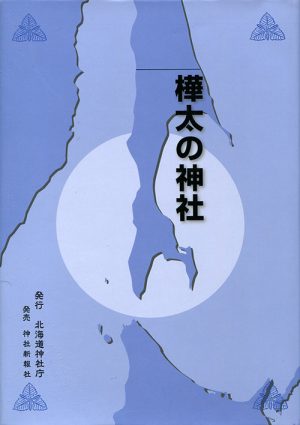

発行:北海道神社庁

発行日:2012年11月23日

ページ数:853ページ

定価:10,000円+税

旧日本領の南樺太に建てられた神社について、論考と神社由緒などについて詳細に報告されている。

続きを読む 樺太の神社

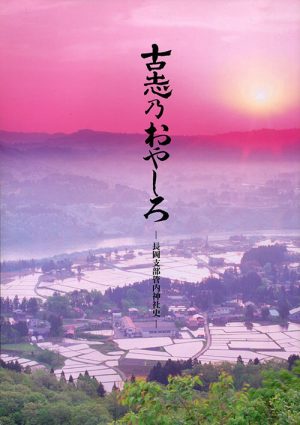

編集発行:新潟県神社庁長岡支部

発行日:2010年3月25日

ページ数:195ページ

頒価:3,000円

長岡支部管下の268社について鎮座地、御祭神、祭日、由緒、境内神社にカラー写真が付く。過去に神社明細は出ていたが神社誌は初めて発行された。

[2020/5/31追記]

購入・問合せは長岡市西蔵王の金峯神社社務所まで

続きを読む 古志乃おやしろ 長岡支部管内神社史