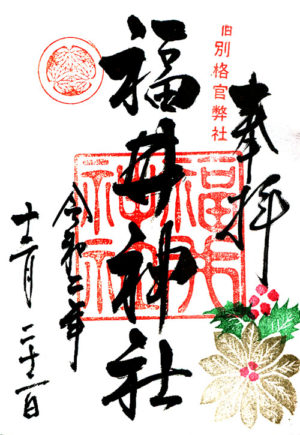

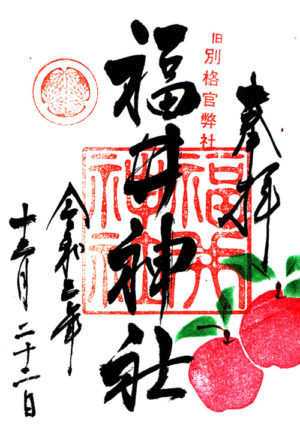

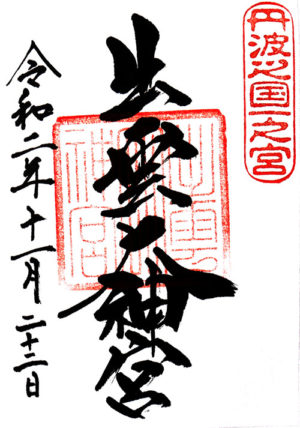

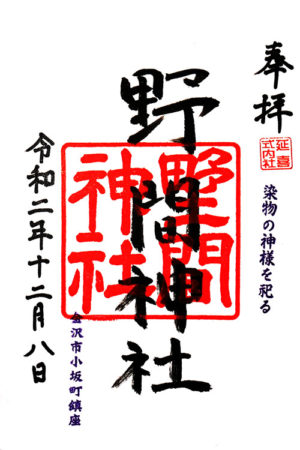

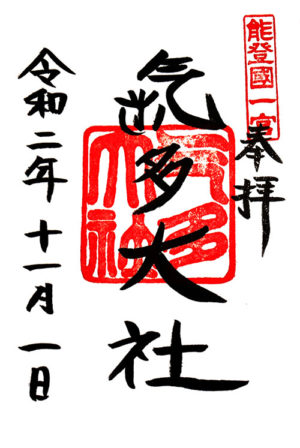

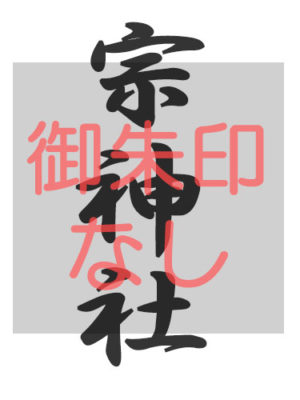

南丹市に鎮座する宗神社。御祭神は天兒屋根命。

延喜式の桑田郡三縣神社の論社とされ、丹波國総社とされる。

園部亀岡線の大通りから見ると、左手の森が境内地。路地が細かったので歩いていくことにした。

境内は北向き。というのも平安中期から鎌倉にかけての丹波国国府推定地になっている段丘の南端に建っているため、国府館に向かって建てられているようだ。

鳥居の先は少し下がって石敷の参道が続く。

今朝は氏子の方が境内の掃除をしていた。お邪魔にならないように参拝する。

拝殿の前に狛犬一対。本殿との間に燈籠一対が建つ。拝殿右手前の岩と右奥の岩が対になっていると考えられる。

岩はもとは手前の両側にあったのだろうが、右手の社務所に隣接して舗装した駐車場が整備された関係で後ろに下げられたのだろう。

本殿に参る。

寛政7年の銘が刻まれた燈籠には「宗社大明神」とある。「宗社」とあるのが「総社」ということらしい。通常は「宗大明神」となるところなので「社」に違和感が残る。

本殿右に小さな祠が建つが詳細は不明。

宗神社

京都府南丹市八木町屋賀南永寿