金沢市に鎮座する泉野櫻木神社。御祭神は応神天皇を主祭神とし、天照大神を相殿に祀る。

社殿は東向き。社号標は東のみだが、鳥居は南北にもある。

参道を行くと、拝殿前に御神木の大イチョウ。

拝殿に参る。

拝殿には多くの絵馬が掛けられている。この絵馬は11面に分かれているが、何かの由緒を絵馬にしたものか。

二枚組の絵馬も。題材はよくわからない。

境内の宮司宅で御朱印を尋ねたが授与していなかった。

泉野桜木神社

石川県金沢市泉野町3丁目15−14

金沢市に鎮座する泉野櫻木神社。御祭神は応神天皇を主祭神とし、天照大神を相殿に祀る。

社殿は東向き。社号標は東のみだが、鳥居は南北にもある。

参道を行くと、拝殿前に御神木の大イチョウ。

拝殿に参る。

拝殿には多くの絵馬が掛けられている。この絵馬は11面に分かれているが、何かの由緒を絵馬にしたものか。

二枚組の絵馬も。題材はよくわからない。

境内の宮司宅で御朱印を尋ねたが授与していなかった。

泉野桜木神社

石川県金沢市泉野町3丁目15−14

金沢市に鎮座する牛坂八幡神社。御祭神は応神天皇、大山咋命、少彦名之命。

社殿は南向き。鳥居と社号標が境内入口に建つ。

拝殿前に狛犬一対が奉安されている。

拝殿に参る。社殿は昭和50年に新築されて、まだ新しい感じが残る。

拝殿右手の手水舎の横に盤持石が奉納されている。

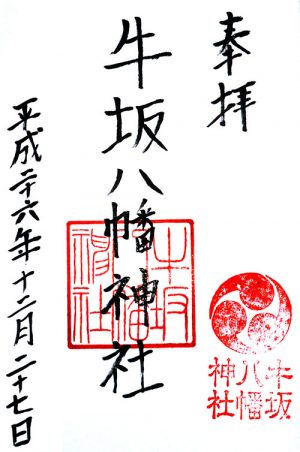

境内に宮司宅があり、御朱印をいただいた。

牛坂八幡神社

石川県金沢市旭町1-17-50

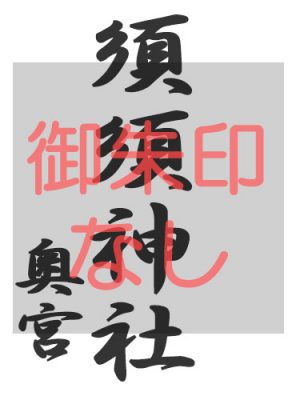

珠洲市に鎮座する須須神社奥宮遙拝所。

須須神社の奥宮は山伏山山頂に鎮座する。本宮の髙座宮・金分宮は三崎町の管理、奥宮は狼煙町の管理ということで、狼煙町にある道の駅狼煙に隣接して鎮座している。社殿は東向きであり、南の山伏山の方角を向いていないのは少し気になる。

拝殿に参る。扁額と社号標には「式内 須須神社奥宮遙拝所」と書かれている。

須須神社奥宮遙拝所

石川県珠洲市狼煙町ヘ

珠洲市の山伏山山頂に鎮座する須須神社奥宮。御祭神は美穗須須見命、武甕槌命、經津主命、天兒屋根命、姫大神。延喜式珠洲郡湏湏神社の論社。

ランプの宿入口のバス停の向かい側に奥宮への入口の鳥居が建つ。

鳥居の横には社号標「式内 須須神社奥宮」

鳥居の下に奥宮まで0.8キロの案内板

晩秋の参道は紅葉も終盤であった。

中間にまた鳥居が建っている。

森の中に社殿が見えてきた。

拝殿に参る。

拝殿の後ろに本殿が建つ。

須須神社奥宮

石川県珠洲市三崎町寺家10-11-2

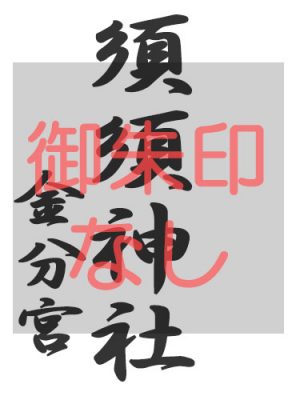

珠洲市に鎮座する須須神社金分宮。御祭神は木花咲耶姫命。延喜式珠洲郡湏湏神社の論社。

少し集落の中に入ると鳥居が見えてくる。金分宮は姫神を、髙座宮は男神を祀ると言われる。

鳥居と社号標、狛犬と基本的な構成の境内入口。

一歩入ると、火袋を失った燈籠。入口付近はイチョウが多く、参道もこの時期は銀杏の実で埋め尽くされ、踏まずに進むのが大変だった。

緩やかな上りの参道を進むと、拝殿が見えてくる。多くの根がむき出しになっていて、地を這う蛇かムカデのようだ。

拝殿に参る。

拝殿後ろに御垣に囲まれて本殿が建つ。

須須神社金分宮

石川県珠洲市三崎町寺家ツ105

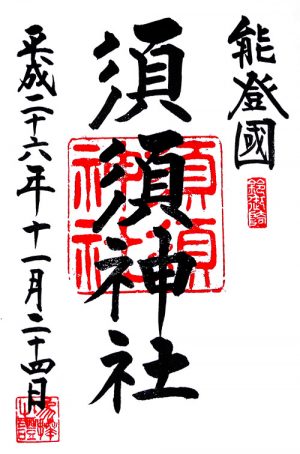

珠洲市に鎮座する須須神社高座宮。御祭神は天津彦彦火瓊瓊杵尊、美穗須須見命。延喜式珠洲郡湏湏神社の論社。近くの金分宮と合わせて須須神社を構成する。

海に面して大鳥居が建つ。

大鳥居の先に一の鳥居

参道は右に曲がって二の鳥居。二の鳥居前が駐車場となっている。一の鳥居横に「縣社 須須神社」の社号標が建つ。

二の鳥居をくぐると神橋があるが、参道は横を行く。

参道は社叢に囲まれ、少し薄暗い。

参道の途中、社務所がある。

階段の先に社殿が見えてきた。

階段途中、左に境内社の白山社。

拝殿に参る。

拝殿右に宝物殿。木造男神像や源義経寄進の蝉折れの笛、弁慶寄進の守刀などの宝物が収蔵される。見学は事前予約が必要。

拝殿と宝物殿の間から本殿が見える。帰りに社務所で御朱印をいただく。

須須神社高座宮

石川県珠洲市三崎町寺家4-2

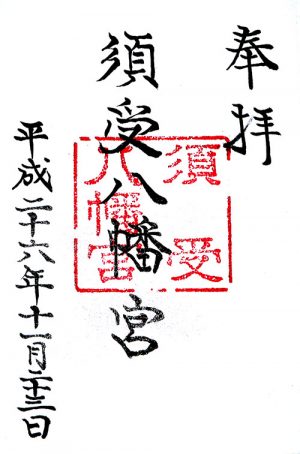

珠洲市に鎮座する須受八幡宮。御祭神は品陀和気命、息長帯比売命、比売大神を主祭神とする。

社殿は南向き。境内入口に鳥居と社号標

鳥居をくぐると左に額殿と神輿殿が合わさった建物が建っている。

左手に手水舎。その後ろ、右に須受八幡宮の宮司宅、左に羽黒神社の宮司宅が並ぶ。

右に能舞台。明治初め頃までは薪能が行われていたが、今は例祭に人形を飾るのみになっている。県内ではこの能舞台を含め、明治以前の能舞台は2つしかない。

右手に社務所

拝殿に参る。

拝殿右に境内社が一社。

拝殿左に宝物殿

宮司は外出中だが昼前には戻ると言われ、近くの正院川尻城跡を見学して再訪する。

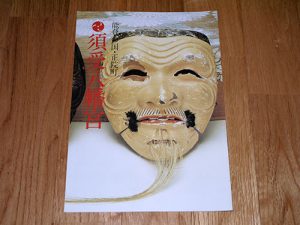

御朱印をいただいたときに、残り部数が少なくなったという貴重な能面の載った神社案内をいただいた。その後、能舞台の中も見せていただく。

境内入口の鳥居は二の鳥居で、一の鳥居はまっすぐ海に出るところに建っているというので見に来た。

鳥居の前に幟立てがある。一の鳥居からのまっすぐな参道が残っているのは貴重だ。

須受八幡宮

石川県珠洲市正院町正院20−3甲

珠洲市に鎮座する羽黒神社。御祭神は倉稲魂命を主祭神とし、菊理姫命、伊弉諾命、伊弉冊命を相殿に祀る。

住宅地の中を進むと南向きに鎮座する。入口に鳥居と社号標

拝殿に参る。

拝殿は開放されていて、中は清涼としている。

左の絵馬

右の絵馬

拝殿左に斎館、その左に祭具庫と神輿庫が建っている。

宮司宅は少し南に行ったところの須受八幡宮の宮司宅隣。今日は残念ながら外出中であった。

羽黒神社

石川県珠洲市正院町小路16-102

珠洲市に鎮座する春日神社。御祭神は武甕槌大神、経津主大神、天児屋根大神、比咩大神を主祭神とする。

社殿は南向き。鳥居と社号標、鳥居の前に神橋がある。

参道の途中、右手に社務所が建つ。

階段途中に大伴家持の歌碑が建っている。天平20年に越中国司として能登(その時代は越中国に含まれる)を巡回したときに珠洲から船出するときに詠んだ歌という。

拝殿に参る。

鈴がとても大きい。

拝殿の左手に末社愛宕神社への参道

愛宕神社の前に鳥居。両側に大きな杉が立つ。

拝殿から右手、宮司宅に続く小道。境内は清浄が保たれ、常に手をかけている雰囲気がある。

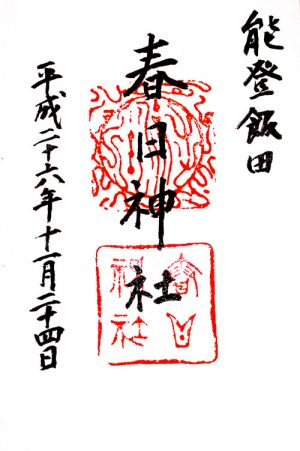

小道途中の御神木の杉。宮司宅で御朱印をいただく。

春日神社

石川県珠洲市飯田町17−50

輪島市に鎮座する石倉比古神社。御祭神は天手力男命、天石門別神。延喜式鳳至郡の論社。

岩倉寺の車道参道の入口に「式内 郷社石倉比古神社」の社号標が建つ。

駐車場に車を停め、階段を上る。

岩倉寺本殿

本殿裏の庭園にまわりこみ、背後の斜面を見上げると

そこに社殿が建っている。

参拝後に岩倉山山頂まで登ってみたが、山頂は視界が開けていなかった。写真は途中、西側に視界が開けたところの景色

石倉比古神社

石川県輪島市町野町西時国16-8-乙

輪島市に鎮座する白山神社。御祭神は菊理媛命。延喜式鳳至郡辺津比咩神社の論社。

海岸沿いの集落の中、北向きに鎮座。階段両側に「村社 白山神社」と「奥津姫神社」の社号標が建つ。最近消防の放水訓練が行われたらしく、階段にホースが干してある。奥津姫神社のある舳倉島と七ツ島は藩政期名舟村の領有で、白山神社は奥津姫神社の遙拝所でもあった。

社前の海岸には鳥居が建っている。7月31日・8月1日の例祭では沖の鳥居まで奥津姫神社の神様を送迎する。また、名舟村は中世上杉謙信軍の侵攻に由来する御陣乗太鼓の地でもある。

急な階段を上る。

拝殿に参る。

拝殿の背後の斜面上に本殿が見える。

さらに急な階段を上る。

本殿に参る。

拝殿前からは眼下に名舟漁港が見え、その先に岩倉山が見える。

拝殿からは木が邪魔になるが、階段途中からは鳥居の先に日本海と、天気が良ければ七ツ島が見える。

拡大すると地平線に七ツ島が見える。

白山神社

石川県輪島市名舟町ト64乙

輪島市に鎮座する櫟原北代比古神社。御祭神は天照大神、大日本彦耜友尊、湍津姫神、氣長足姫命を主祭神とする。延喜式鳳至郡鳳至比古神社と美麻奈比古神社の論社。

社殿、参道は南向き。日本海に突き出た岬がまるごと社叢となり、中に社殿が建つ。参道入口に社号標が建つ。

社叢の前に鳥居が建っている。

拝殿に参る。

拝殿をのぞいてみると広々と、また整然としている。

拝殿裏にまわると、階段の先に本殿が見える。

本殿覆屋

社前は海岸沿いに県道が走り、すぐ南に山の斜面が迫ってきている。

櫟原北代比古神社

石川県輪島市深見町40-60乙町

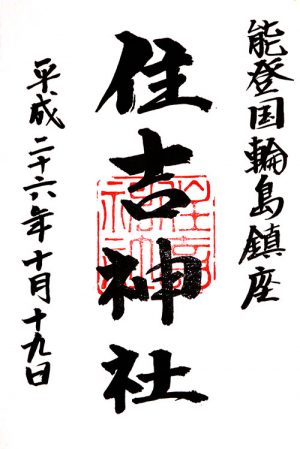

輪島市に鎮座する住吉神社。御祭神は底筒男命、中筒男命、表筒男命、神功皇后。延喜式鳳至郡鳳至比古神社の論社。

社殿は東向き。入口に鳥居と社号標

境内の隅に「前田中納言殿御休跡」という平石がある。説明がないので詳細がわからないが、前田利家が能登国領主となったときに輪島に来たのか?

拝殿に参る。拝殿は平成23年に火事で焼失し、平成26年に再建されたので新しい。

狛犬は勇ましい姿

拝殿右に市姫社。社殿が石製で石臼の上に燈籠の笠が乗っている。

境内の右方の社務所兼自宅で御朱印をいただく。

住吉神社

石川県輪島市鳳至町鳳至丁1

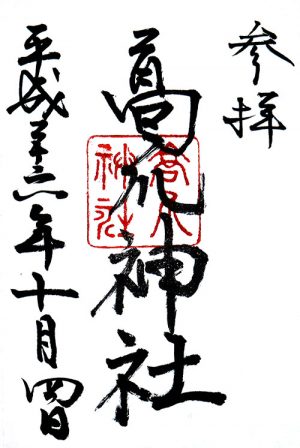

志賀町に鎮座する高爪神社。御祭神は日本武尊。

社殿は南向き。入口には鳥居が建つ。

参道を進むと階段の先に社殿が見える。

階段をのぼっていく

拝殿に参る。

拝殿の後ろに独立して本殿が建つ。

社殿の右に観音堂。能登国三十三観音霊場になっている。本尊は十一面観音座像。

祀り方は神式なのが今となっては不思議な感じだが、神仏習合だと思えば普通なのだろうか。

毎月18日には扉を開いて直接観音を詣ることができる。

境内に隣接する社務所兼自宅で御朱印をいただく。

前回の参拝時は能登国三十三観音の御朱印のみだったが、最近代替わりして神社の御朱印も授与されるようになった。

高爪神社の奥宮は能登富士と呼ばれる高爪山の頂上にある。南麓の大福寺集落に鳥居が建つ。能登沖神社で鳥居は倒壊したため、最近新しく再建された。

鳥居近くから見ると奥の高爪山はわかりにくいが、少し下がってみると秀麗なその山容がよくわかる。

高爪山に初めて登拝する。

頂上に近づくと原生林がよく残っている。

頂上に辿り着くと愕然とした。奥宮は能登沖地震で土台が潰れて傾いている。屋根にもブルーシートが掛けられたままで、修復を待っていた。奥宮に参って下山する。

高爪神社

石川県羽咋郡志賀町大福寺ナ58

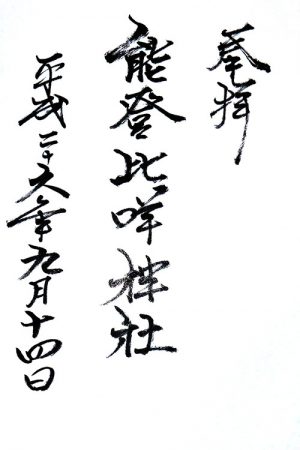

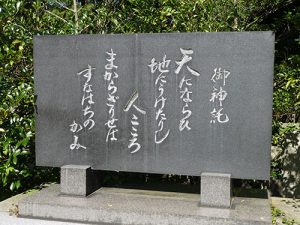

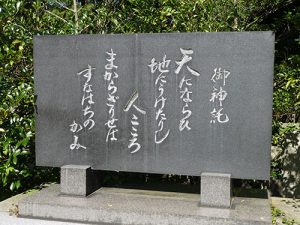

中能登町に鎮座する能登比咩神社。御祭神は能登比咩神、沼名木入比賣命を主祭神とし、九神を合祀する。延喜式能登郡の比定社。

神社は鹿島丘陵を背後に南西向きに鎮座する。

参道の一の鳥居をくぐると、玉垣に囲まれて社殿までに2つの鳥居が建つ。

御神託の碑や天皇御製碑など碑が多い。

階段を上り拝殿に参る。

拝殿入口の亀の彫刻

扁額は加賀藩十三代前田斉泰公の揮毫

拝殿内には源平物語の絵馬や奉納俳句など多く掛けられている。

拝殿左に末社子安神社

拝殿の背後の丘の上に本殿が見える。

ここからは前年10月に参拝時の写真を掲載する。

本殿にも参る。

能登比咩神は機織りの神であり、周辺は能登麻織物が盛んで産土神として崇敬が篤かった。

二の鳥居の左方に社務所が建つ。前回参拝時は無人だったが、今回御朱印を尋ねると印はないが墨書きだけならできるという。これでは御朱印とは言えないだろうが、お札だと思えば同じだと思い有難くいただいた。

能登比咩神社

石川県鹿島郡中能登町能登部下125甲29

神社は鹿島丘陵を背後に南西向きに鎮座する。

参道の一の鳥居をくぐると、玉垣に囲まれて社殿までに2つの鳥居が建つ。

御神託の碑や天皇御製碑など碑が多い。

階段を上り拝殿に参る。

拝殿入口の亀の彫刻

扁額は加賀藩十三代前田斉泰公の揮毫

拝殿内には源平物語の絵馬や奉納俳句など多く掛けられている。

拝殿左に末社子安神社

拝殿の背後の丘の上に本殿が見える。

ここからは前年10月に参拝時の写真を掲載する。

本殿にも参る。

能登比咩神は機織りの神であり、周辺は能登麻織物が盛んで産土神として崇敬が篤かった。

二の鳥居の左方に社務所が建つ。前回参拝時は無人だったが、今回御朱印を尋ねると印はないが墨書きだけならできるという。これでは御朱印とは言えないだろうが、お札だと思えば同じだと思い有難くいただいた。

能登比咩神社

石川県鹿島郡中能登町能登部下125甲29

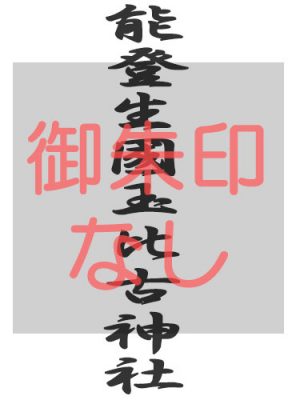

中能登町に鎮座する能登生國玉比古神社。御祭神は多食倉長命を主祭神とし、市杵嶋姫命、少彦名命、事代主命、菅原道真を配祀する。延喜式能登郡の論社のひとつ。

鳥居は東向き。「式内 能登生國玉比古神社」の社号標が立つ。

鳥居をくぐると階段は右に折れる。社殿は東南向き。

拝殿に参る。拝殿にも「式内 能登生國玉比古神社」の扁額が掛かる。

拝殿の後ろに本殿。

拝殿の左手には境内社の稲荷社が建つ。

宮司宅は境内手前にあるが、御朱印は授与されていなかった。

能登生國玉比古神社

石川県鹿島郡中能登町金丸セ35

中能登町の鎮座する宿那彦神像石神社。御祭神は少彦名命、建御名方神、中筒男命、大名持命。延喜式能登郡の論社で、氣多大社の境外摂社。

神社は眉丈山を背後に南東向きに参道が延びる。入口に鳥居と社号標

鳥居をくぐると右手に背の高い杉の木。そこから参道両側に杉木立が続く。

抜けると拝殿に出る。拝殿に参る。

拝殿前には扁額はないが、昭和20年代の金丸山八朔大相撲の奉納額が掛かる。

拝殿背後一段上に本殿。

宿那彦神像石神社

石川県鹿島郡中能登町金丸又ヨ1

羽咋市に鎮座する大穴持像石神社。御祭神は大穴持神、少彦名命。延喜式羽咋郡の論社。

今日は例祭日だったようで参道には神旗が立てられていた。

南向きの境内とまっすぐ延びる参道。境内は森の中にある。右に社務所

入口に鳥居と玉垣。社号標は見当たらない。かつては氣多大社の摂社だったという。

境内に入ると右に玉垣に囲まれた大石。地震おさえの霊石という。

拝殿に参る。今日は例祭日で拝殿の戸が開けられていた。

笛の音に誘われ集落内を探すと、神輿と獅子舞が各家々を回っていた。

能登の獅子舞は越中と同じく軽快なお囃子に合わせて獅子と天狗が遊び戯れる感じの楽しいものです。

大穴持像石神社

石川県羽咋市寺家町ケ1

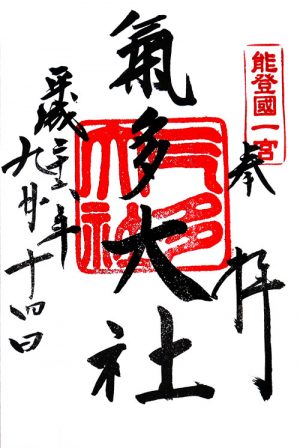

羽咋市に鎮座する能登国一宮の氣多大社。御祭神は大己貴命。

砂浜を車で走れる千里浜海岸は有名ですが、北の柴垣海岸の海岸に突き出た長手島

松林の長手島の中に2つのお堂が建つ。

岬のほうに八大竜王堂

普段は人も来ないので野良猫の楽園のようになっている。

七面堂の前に白うさぎの像が立っている。「因幡の白うさぎ」は神話として有名だが、氣多大社にも「能登の白うさぎ」の伝説が伝わる。

往古出雲国から能登国までの日本海を気多の海と呼び交流が盛んであった。ある時能登の白うさぎが長手島の妙成岩から滝﨑(氣多大社)までサメをだまして飛び渡ったため、体の毛をむしりとられ赤裸になり苦しんでいた。大国主命の滝﨑にある「がまのほ」を用いればよいと一命をとりとめたという。

七面堂。氣多大社にゆかりの地だが神社はない。

氣多大社で御朱印をいただく。

南東の旧参道の入口に建つ随神門

左右に随神が今も神域の入口を守る。

氣多大社

石川県羽咋市寺家町ク1

七尾市中島町塩津に鎮座する唐島神社の御祭神は市杵嶋比咩命(女神)

同じく塩津に鎮座する日面神社の御祭神は正哉吾勝々速日天忍穂耳命(男神)

その両神が夏の夜、海上で一時の逢瀬を楽しむ。というのが塩津のおすずみ祭りです。

薄暗くなってきて、日面神社に続き唐島神社でも神事が行われる。

神事が終了すると神輿にお遷しされた神様はキリコ燈籠の先導で海上に向かう。

海上に出ると蓮の葉の灯明が次々と海に流されていき、波にユラユラと揺れる線のように灯明が連なり幻想的な風景が目の前に広がる。

途中花火が打ち上げられ、その間も太鼓と鉦が鳴り響く。

女神は男神に連れられて、男神側の船着場に両神が着岸し、キリコの先導で神輿が集落を練り歩く。

塩津のおすずみ祭り

日程:7月第4土曜日

19:30頃 日面神社で神事

19:40頃 唐島神社で神事

19:50頃 唐島神社からキリコと神輿を乗せ船出航

20:40頃 海上花火

21:30頃 キリコと神輿が上陸し、集落を練り歩く

七尾市に鎮座する日面神社。御祭神は正哉吾勝々速日天忍穂耳命、塩土翁。延喜式能登郡菅忍比咩神社の論社。

社殿は東南向き。境内入口に社号標と鳥居が建つ。

今日は例大祭日であり、社前には神旗が立てられている。

鳥居の扁額はお洒落なデザインだ。

境内にキリコ燈籠が準備されている。

社殿のまわりを杉に囲まれ、まるで神域の壁のようになっている。

拝殿前には神様をお遷しされる準備ができている。

拝殿が開いていたので中でお参りさせていただく。

本殿は弊殿で拝殿につながる。

日面神社

七尾市中島町塩津サ1

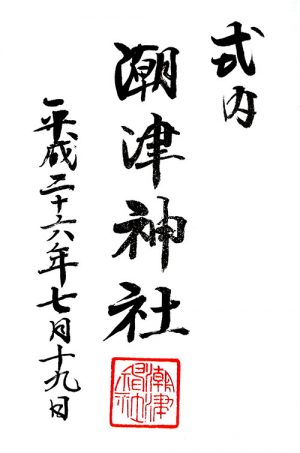

加賀市に鎮座する潮津神社。御祭神は鹽土老翁を主祭神とし、應神天皇を合祀する。延喜式江沼郡の比定社。

社殿は北向き。境内入口に鳥居と社号標が建つ。

拝殿に参る。

拝殿には「潮津神社」の扁額の横に合祀した「八幡宮」の扁額が掛かる。

境内には神牛像もあるが、御祭神鹽土老翁の生れ変わりを菅原道真公として天神さんと呼んでいることに由来する奉納物だろう。

社務所は少し離れた片山津温泉のほうにある。伺うと宮司もいらして御朱印をいただけた。

潮津神社

石川県加賀市潮津町ユ-32

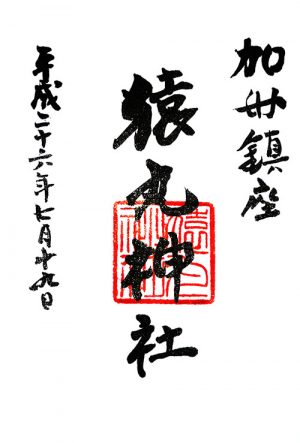

金沢市に鎮座する猿丸神社。御祭神は猿丸大神。

今日は金沢まち博の御神宝めぐりというイベントで参拝しました。

拝殿の中でまずは解説がありました。

天保十五年奉納の和算額や

本殿前の丑の刻参りの大杉の話がありました。残念ながら大杉は朽ちて昭和49年7月に切られて根元だけになっている。

他、金沢市保存樹林に指定されている社叢で、特に珍しい木について説明がありました。

終わってから宮司に御朱印をいただきました。今日はお父さんのほうでした。前回は普段は尾山神社に奉仕している息子さんのほうだったので墨字がかなり違っています。

猿丸神社

石川県金沢市笠舞3丁目23−15

加賀市に鎮座する篠原神社。御祭神は天兒屋根命。延喜式江沼郡の比定社。

社殿は西向き。鳥居前の草むらに停車する。

一の鳥居をくぐると参道中間に二の鳥居。

二の鳥居の扁額は龍の彫刻がされていて凝っている。

拝殿に参る。

拝殿に入ると境内は社叢で薄暗いので拝殿内も薄暗い。奥に本殿が見える。

境内には五輪塔もあった。

当社から北に500メートルほど行くと実盛塚。篠原の地は源平合戦で篠原の戦いが繰り広げられた場所

篠原神社

石川県加賀市篠原町ル-1

七尾市に鎮座する能登國総社。御祭神は能登国式内四十三座神を主祭神とし、健御名方神を合祀する。

古府集落の北に社号標

南へ進むと右手に鳥居が見えてきた。

鳥居前の駐車場に車を停め境内に入る。

参道をやや左にカープしながら進むと社殿が見えてくる。社殿は南向き。

左に力石が並ぶ。

拝殿に参る。

扁額には「総社」とだけ書かれている。

覆屋の中の本殿は市指定有形文化財となっている。

能登國総社

石川県七尾市古府町キ22

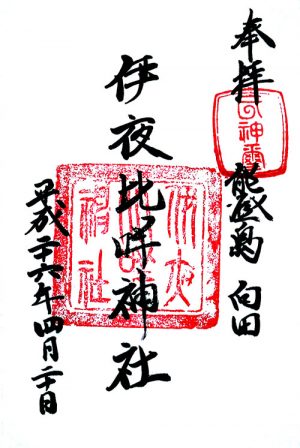

七尾市に鎮座する伊夜比咩神社。御祭神は大屋津媛命を主祭神とし、應神天皇・神功皇后(旧八幡神社祭神)、天照皇大神・豊受大神(旧神明神社祭神)、伊弉冉命・菊理媛命(旧白山神社)、菅原道真公(菅原神社勧請)を合祀している。延喜式能登郡の比定社。

社殿は東向き。入口に鳥居と社号標が建つ。

拝殿に参る。

拝殿左に神輿庫

拝殿右手の宮司宅で御朱印をいただく。境内の枝垂れ桜はちょうど見頃であった。

伊夜比咩神社

石川県七尾市能登島向田町115-26

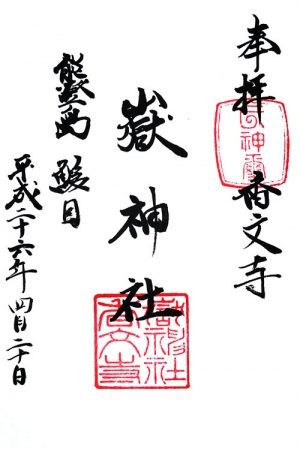

七尾市に鎮座する嶽神社。御祭神は天忍媛命、田心媛命、大国主命。延喜式能登郡菅忍比咩神社の論社。

神社に参拝目的というか、能登国三十三観音霊場として参詣に来た。もと香文寺と呼び、第三番霊場。第二番霊場は北方対岸の穴水町宇加川

集落の南方、鰀目港を見下ろす岬に鎮座する。

鳥居をくぐると右へ階段を上る。社殿は北西西向き

拝殿に参る。

北に能登半島の穴水方面の陸地が見える。

御朱印は能登国三十三観音霊場のものを伊夜比咩神社でいただいた。

嶽神社

石川県七尾市能登島鰀目町31-6

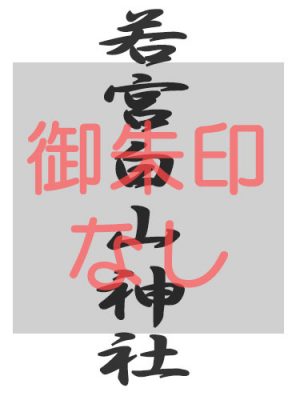

小松市に鎮座する若宮白山神社。御祭神は菊理姫神。

神社は那谷寺の境内に鎮座する。明治26年以前は那谷町ル148番甲地山坂に鎮座していたというが、那谷町会館の裏辺りか。

2つの鳥居をくぐり参道を進むと社殿が見えてくる。参道はやや左にカーブしている。

拝殿に参る。扁額は大聖寺藩第十四代前田利鬯公の揮毫。

拝殿の右方に末社金刀比羅社

境内には奉納物が多く、騎乗武者像もそのひとつ。

力比べを競った盤持石が並んでいる。

宮司宅は那谷寺の門前参道にあるが、後日確認したところ御朱印は授与していなかった。

若宮白山神社

小松市那谷町シ1番地外12筆合併地

諸江白山神社は、少名彦神社相殿の大神なるを元和二年八月、別に一社を設立して下諸江に移転されました。ご祭神は、伊邪那岐(いざなぎ)大神、伊邪那美(いざなみ)大神。下諸江の産土神として崇敬と信仰を集めてきました。

県神社庁のホームページではご祭神として菊理媛神も書かれています。白山神社の名前からすると当然なのだが、なぜ敷地内の石碑には書かれなかったのか?

入口近くの由緒の書かれた石碑によれば、当神社は安江八幡神社が管理されているようで御朱印は望めそうもありません。

神社前にちょうど用水が通り、まさに橋を渡って神域に入る感じです。

小さな神社ですが、手水は立派です。

本殿は昭和12年に建て替えられたもののようですが、囲いは寺っぽいです。

扁額は「白山神社」でした。

金沢市諸江町下丁1

大野湊神社は、神亀四年(727)陸奥の人、佐那が航海中に猿田彦大神の出現を感じ、海辺の大野庄真砂山の神明社のそばに祠を建立し勧進するを創祀とする延喜式内社です。建長4年(1252)社殿炎上のため、離宮八幡宮(現在地)に遷座されました。

ご祭神は天照坐皇大神、護国八幡大神、猿田彦大神(佐那武大神)。

この神社が有名なのは、春祭例祭で行われる約400年続く神事能で、金沢市無形民俗文化財になっています。

金沢西警察署のある金石交差点に建つ大鳥居。神社名は陸軍大将林銑十郎氏の筆によるものです。

参道を歩いて公園に入ると、旧木曳川にかかる橋を渡って朱色の北神門をくぐります。

隣接する在所や車で来るときはこの随神門から入ります。

随神門には随身が左右に祀られています。

随神門を入り左側に能舞台があります。ここで毎年5月15日に神事能が行われます。

随神門を入り正面には旧拝殿があります。現在の拝殿は昭和10年に建て替えられたものです。

扁額もまだまだ現役です。「野」が旧字の「埜」になっています。

手水舎

鳥居をくぐって拝殿に向かいます。

参道の右に神馬舎が建っています。馬は本物ではないです。

参道の左に絵馬堂が建っています。

絵馬堂の隣に錨が何本も奉納されています。港のあった宮腰、大野庄の総社として、海と湊の安全を守護し、厚く信仰されてきたお社だけあります。

拝殿に詣ります。

拝殿の左前にご神木がありました。中心が朽ちていますが、それだけに何か神秘的な雰囲気が漂っています。

拝殿扁額は前田家13代斉泰公の揮毫です。

拝殿右側に社務所があり、御朱印はここでいただけます。

拝殿右側のお社は社務所から拝殿への渡り廊下で拝めないようなので、左側へ。

白山社です。伊邪那岐命、少彦名命、天満宮が合祀されているようです。

本殿三社の左には西宮社、荒魂社があります。西宮は事代主神が祀られています。

ちなみに本殿右には春日社(ご祭神 武甕槌命、経津主命、天兒屋根命、比咩大神)があります。

御朱印と一緒にパンフレットをいただきました。

大野湊神社

石川県金沢市寺中町ハの163