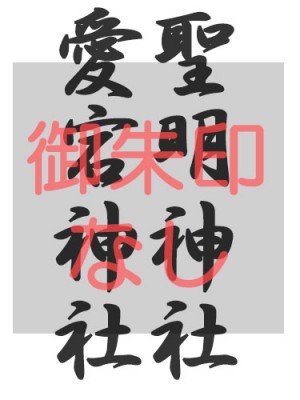

奈良市の春日神社末社、聖明神社と愛宕神社。

春日大社駐車場へ通じる道路脇に鎮座する。

手前が聖明神社、奥が愛宕神社。

ともにここから西北の興福寺四恩院(今の公会堂付近)に祀られていた。

聖明神社の御祭神は聖明神。聖神とは暦の神らしく、陰陽師の信仰が篤かった。

愛宕神社の御祭神は火産霊神

旧社殿は川の対岸にあったらしい。

聖明神社・愛宕神社

奈良県奈良市春日野町160

奈良市の春日神社末社、聖明神社と愛宕神社。

春日大社駐車場へ通じる道路脇に鎮座する。

手前が聖明神社、奥が愛宕神社。

ともにここから西北の興福寺四恩院(今の公会堂付近)に祀られていた。

聖明神社の御祭神は聖明神。聖神とは暦の神らしく、陰陽師の信仰が篤かった。

愛宕神社の御祭神は火産霊神

旧社殿は川の対岸にあったらしい。

聖明神社・愛宕神社

奈良県奈良市春日野町160

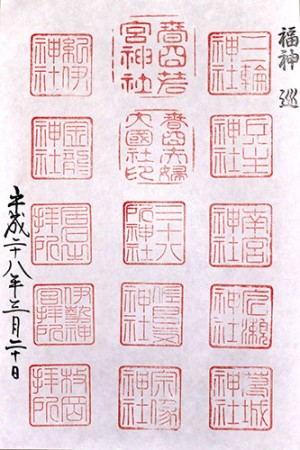

春日大社の若宮を中心とする境内社十五社を巡拝すると十五社の御朱印とお守りをいただけます。

十五社をめぐり、人間の一生をたどりながら、自身の生涯の安泰を祈願します。

夫婦大國社で初穂料千円を納め、玉串札を持ってまわります。

玉串札を1枚ずつ納札所に納めます。

第一番 若宮

御祭神 雨押雲根命

第二番 一童社(三輪神社)

御祭神 少彦名命

第三番 兵主神社

御祭神 大己貴命

第四番 南宮神社

御祭神 金山彦神

第五番 広瀬神社

御祭神 倉稲魂神

第六番 懸橋社(葛城神社)

御祭神 一言主神

第七番 三十八所神社

御祭神 伊弉諾尊、伊弉冉尊、神日本磐余彦命

第八番 佐良気神社

御祭神 蛭子神

第九番 春日明神遙拝所

御祭神 春日皇大神

第一〇番 宗像神社

御祭神 市杵島姫命

第一一番 紀井神社

御祭神 五十猛命、大屋津姫命、抓津姫命

延喜式内社の添上郡、赤穗神社、島田神社、御前原石立命神社、御前原石立命神社、4社の比定社となっている。

第一二番 伊勢神宮遙拝所

御祭神 天照坐皇大御神、豊受大御神

第一三番 元春日 枚方神社遙拝所

御祭神 天児屋根命、比売神

第一四番 金龍神社

御祭神 金龍大神

第一五番 夫婦大國社

御祭神 大国主命、須勢理姫命

若宮十五社めぐり

受付:夫婦大國社

奈良県奈良市春日野町

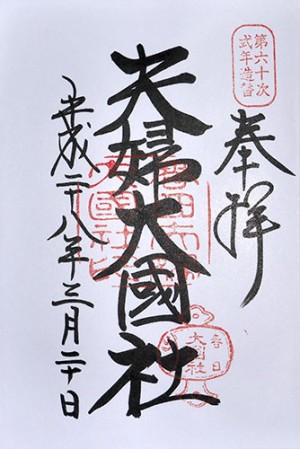

奈良市の春日大社末社の夫婦大國社。御祭神は大国主命とその妻須勢理姫命。

大国さんと呼ばれる大国主命が夫婦で祀られている唯一のお社だとか。

中は撮影できないので入口を

昼頃にもなれば恋愛成就を願う女性で授与所がいっぱいになります。

ハート型の絵馬もいっぱいに積まれている。

恋占いの水占も女性には人気なようで

御朱印は授与所でいただけます。こちらでは夫婦大國社、若宮神社、金龍神社の御朱印がいただけます。若宮十五社めぐりの御朱印もこちらです。そのため大変忙しい時間帯がありますので、複数いただくときは午前中早めがおすすめです。

夫婦大國社

奈良県奈良市春日野町

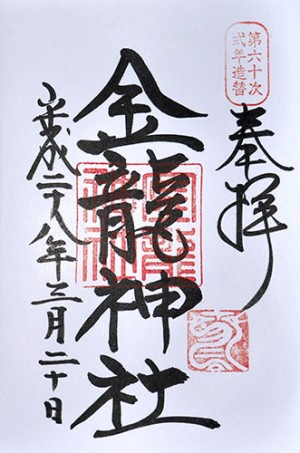

奈良市春日大社境内の金龍神社。春日大社末社。御祭神は金龍大神。

後醍醐天皇が笠置へ落ちる途中に春日社に一面の御鏡を奉安し、天下泰平の祈祷をしたのが起こり。

宮中(禁裡)の御鏡を奉安されたので「禁裡殿」ともいう。

ご神体は鏡ですね。

御神徳は金運財運。ちょっとつながらないけど、どういう所以でしょう。

この社は若宮十五社めぐりの十四番の納札社です。

御朱印は夫婦大國社でいただけますが、昼近くになると参拝者が増えてくるので複数の御朱印は対応できないかもしれません。

御朱印をいただくなら午前中早めがおすすめです。今年秋頃までは式年造替の印が押されます。

金龍神社の境内下にはイチイガシの巨木が生えています。カメラに収まらないような大きな木です。

金龍神社

奈良県奈良市春日野

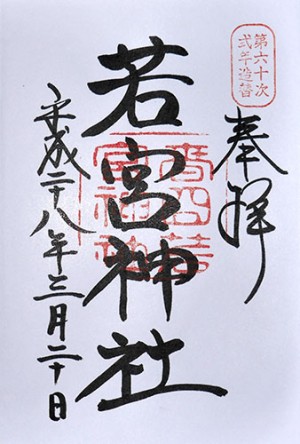

奈良市の春日大社摂社の若宮神社。もとは若宮といったので「若宮」と「若宮神社」が案内板でも混在しています。

御祭神は天押雲根命。本宮の天児屋根命の御子神。

若宮の御神霊を春日野にお迎えした祭礼が、若宮おん祭の始まりだそうです。

「若宮大楠」

社前の参道には大きい楠が立っています。

今はツバキとの共演が絵になりますね。

御朱印は夫婦大國社でいただけます。複数いただくときは午前中早めがおすすめです。

今年秋頃までは式年造替の印が押されます。

若宮神社

奈良県奈良市春日野町

奈良市の榎本神社。春日大社本殿の回廊南西隅に鎮座する。御祭神は猿田彦命。

延喜式内社春日神社の論社であり、現在は春日大社摂社。春日の地主神であり、一時安部山に遷座していたこともある。

階段を上る。

右手に進めば春日大社神門なので、こちらに詣る方は意外にも少ない。

前面に青獅子を描き、屋根には檜皮を葺いた小さいながらも立派な社殿。

榎本神社

奈良県奈良市春日野町

奈良市の采女神社。御祭神は采女命。春日大社の別当寺であった興福寺の門前にあり、春日大社別社となっている。

奈良時代に天王の寵愛が薄れたことを嘆いた采女(女官)が猿沢の池に身を投げ、その霊を慰めるために祀られる。

社は西向き。

朝早いと中に入れず、左の建物は授与所で開けばお守りなどが頒布される。

采女が祀られているとして恋愛おみくじが人気。

入水した猿沢池。

池を見るのは忍びないと一夜のうちに社殿が池に背を向けたと伝えられるが、入水した池そのものを祀るための配置なのだろう。

采女神社

奈良県奈良市樽井町

奈良市の隼神社。御祭神は角振隼総別命、市寸島姫命。

舒明天皇の御世に茅努王の勅により近辺に祀られる。平安遷都とともに京に遷るが、もとの本社はこちらで神階も無位→正三位→正二位と進んだ。神事は別当寺の神宮寺、大慈院、久福寺の三ヶ寺が行っていたが、治承4年に平重衡の兵火にあって焼失する。市寸島姫命はもと神宮寺の庭内社であったらしい。

現在は延命地蔵尊と並んで建立されている。

小さな祠で過去の大社の面影はなく、また朝早いと中にも入れず詣ることができません。

隼神社

奈良県奈良市角振新屋町44

奈良市の月日神社。御祭神は与土日女神、旱珠日神、満珠月神の三柱。

聖武天皇の建立と伝えられる法楽寺の鎮守として祀られたようだが、現在近くに法楽寺はない。

旱珠日神は太陽の神、満珠月神は月の神のようだ。

小さな社だが、朱色の社殿は美しく、三柱は別々に祀られている。

JR奈良駅から奈良公園に延びる三条通沿いのカフェらしき店の前にあり、オープンまでは詣ることもできない。

狛犬は小さいながら木製のようだった。

月日神社

奈良県奈良市下三条町

中能登町小田中の能登臣神社神池。現在は水は枯れている。

通りかかったときに見かけて撮影したものだが、神社の社殿はどこに?

ということで調査してみました。

能登臣祖神社は、もと親王社と呼ばれ親王塚(崇神天皇皇子大入杵命墓)上に社殿があったようだ。この塚が明治8年に、能登臣の遠祖と言われる大入杵命(崇神天皇の皇子)の御墓だと治定されてから社殿を塚の傍らに移した。その後明治41年に久志伊奈太妓比咩神社に合祀され、白久志山御祖神社と改称された。

往古、小田中に邑知潟から続く平野を挟んで、雨の宮古墳群を控える能登部あたりの一族に対抗する一族が住んでいたということだろう。

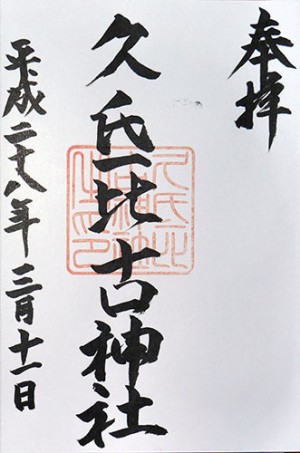

中能登町の久氐比古神社(くてひこじんじゃ)。「て」の字は「氏」の下に「一」。

御祭神は久延毘古神、天目一箇神、火産霊神。旧県社で延喜式内社です。

久氐比古神社の元の神は、案山子である田や山の神である久延毘古神、鉄の鋳造の神である天目一箇神の二柱といわれる。火産霊神は江戸末期に地域住民の守護神であった愛宕神社の神を合祀したものである。

夕方の神社。誰もいない境内を再び訪れたのはあらためて御朱印をいただいたからです。

旧県社ではあるが、現在は兼務社となっているため普段は誰もいない。

御朱印は兼務している天日陰比咩神社でいただけます。

という情報を「石川県版道の駅 2016春号」で知りました。

神社は集落奥の山のほうにあるため、坂を登ります。

境内の梅が咲き始めていました。

拝殿にお詣りしようと思いましたが、サッシが閉まっていました。

午前8時から午後1時まで(第2・第4水曜日休み)参拝できるそうです。

本殿はさらに一段高くなっています。

境内の社務所には、境内社として貴船神社、諏訪神社、櫛神社が祀られている。

久氐比古神社(くてひこじんじゃ)

石川県鹿島郡中能登町久江ヘ66

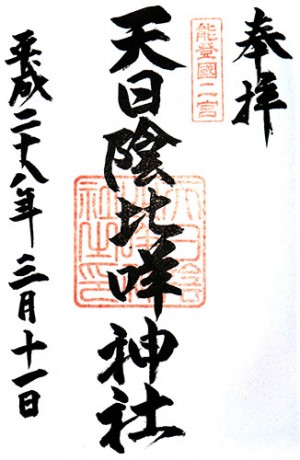

中能登町の天日陰比咩神社。主祭神は天日陰比咩大神、屋船久久能智命の二柱。

前回の参拝は秋だったか。カメムシがたくさんいたんですよ。

往古は境内に天日陰比咩神社と伊須流支比古神社の二社が鎮座していたことから、集落を二宮といい神社名も二宮大明神と呼ばれたようだ。石動山の伊須流伎比古神社は当社の御分霊と伝えられ、能登国二の宮に指定された。

みくりやは酒造りの祖神といわれる大三輪の神が祀られ、今でもどぶろくを醸造していて12月5日の新嘗祭(どぶろく祭り)と正月三が日に参拝者に振る舞われます。

二本の御神木の間を通り、拝殿にお詣りします。

境内社の天神稲荷社は菅原道真公の天神社と宇迦御魂神の稲荷神社が合祀されている。

手水舎の横の鎮座石の表面には大小2つの穴があいており、天狗の足跡と伝えられています。

境内にはまだ雪が残っており、日陰とはいえやはり山深いところです。

椿のきれいな季節です。春はもうすぐ

御神木は立派な巨木です。

社務所の前の楓は「いろは楓」と呼ばれ、西と南に大枝を延ばし、別名「龍髭楓(りゅうしゅかえで)」といわれる。

上に向かって延びる梢が龍の髭に見えるということで、この二本それらしく見えますね。

天日陰比咩神社

石川県鹿島郡中能登町二宮子甲8

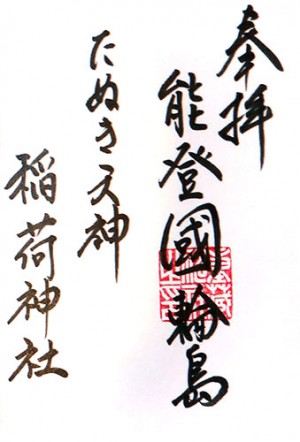

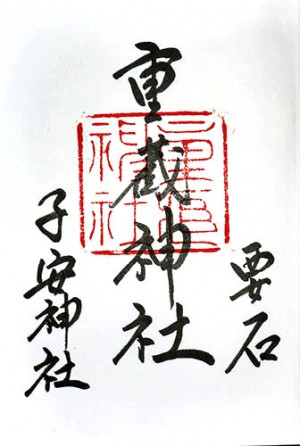

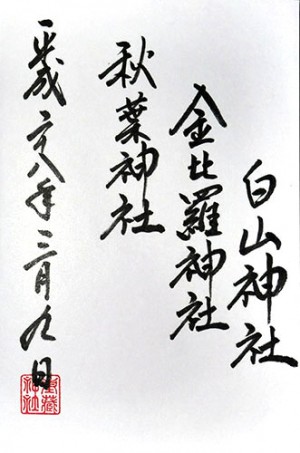

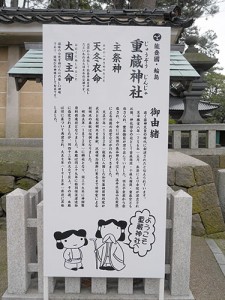

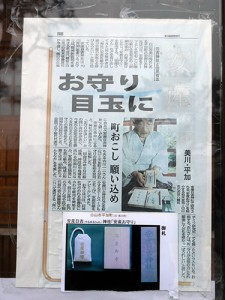

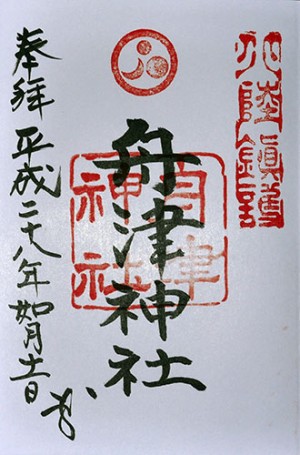

輪島市の重蔵神社。御祭神は天冬衣命、大国主命など

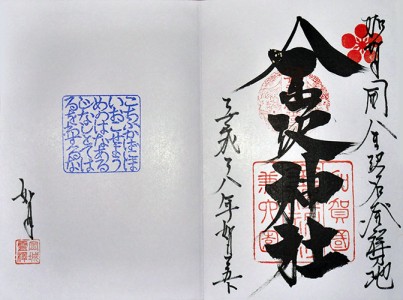

以前重蔵神社単独の御朱印はいただきましたが、「石川県版 道の駅 2016春号」に八社巡りの御朱印が書かれていたので、気になって行ってきました。

八社とは重蔵神社と、その境内にある子安神社、秋葉神社、金比羅神社、白山神社、稲荷神社、菅原神社(たぬき天神)、要石のこと

お詣りする社のみ選択できるという話でしたが、八社すべてお詣りすることにしていただきました。

3ページにわたる御朱印になります。御朱印代は千円です。

広げると重蔵神社を中心に境内社が鳥の羽のように広がっていきます。

正面は南ですが、今日は街中から続く西から境内に入ります。

入口に新しく看板が立てられました。由緒の案内板作ったんですね。

まずは主祭神をお祀りした拝殿にお詣りします。

御朱印を書いていただく間に七社巡りをします。

子安神社

安産祈願、子育て、良縁(縁結び)祈願

金比羅神社

大漁祈願、海上安全、交通安全

境内に咲く椿の花。小さくかわいい花です。

秋葉神社

火防(鎮火)、水難、厄払(厄除)

白山神社

五穀豊穣、商売繁盛

稲荷神社

商売繁盛、五穀豊穣

菅原神社(たぬき天神)

芸能、スポーツ、学問

菅原神社になぜたぬきなんでしょうか

お社の中にもたぬき

これは一度調べてみないと

要石

地震除けの守護神

これで八社すべてにお詣りしました。

実は重蔵神社にはもう1つ御朱印があります。

重蔵神社から朝市通りをまっすぐ進んで端まで行くと、角に産屋があります。

ここにあるんですが、朝市の開催時間のみ開いているそうで再度出直しです。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-69

珠洲市馬蝶の春日神社。昨秋のキリコ祭り以来です。

御祭神は天児屋根命、武甕槌命、経津主命、比咩大神。

前を通ったら、のぼり旗が立っていたので春祭りの準備かなと思い、寄りました。

今日は天気悪いですが、拝殿が開いています。

旗の重りのさるぼぼが愛らしいです。

拝殿に上がらせていただきます。

前回は気が付きませんでしたが、木製の狛犬が飾られています。

文化財の神像2体です。前回は集落の方がいらしたので、ゆっくり鑑賞できませんでしたが、よく見ると彩色が所々残っています。

そして、山上の本殿へ。最初は本殿は拝殿裏にあるものだと思っていましたが、前回祭りの途中で山上に明かりが点っているのに気が付いて、あー上にあるんだと知りました。

本殿も開いていたので中を見せていただきました。

これまた以外にも本殿は2棟ありました。造りからすると同時代のものとは思えなかったので、おそらく2世代の本殿が納められているだと思います。

春日神社

石川県珠洲市馬緤町9-1甲

能美市寺井の奧野八幡神社。御祭神は応神天皇、神功皇后、比咩大神、少彦名命、武甕槌命、経津主命、天児屋根命、比売大神、高良玉垂命。

寺井には往古石清水八幡宮や南禅寺の荘園があったと言われ、土着した結城氏が寺井の奥城に奧乃社を祀ったのが始まりと言われる。明治に入り、寺井地内の少彦名命社、八幡社、春日社と合祀し、奧野八幡神社と改称されました。

ということで、御祭神の少彦名命が少彦名命社、応神天皇、神功皇后、比咩大神が八幡社、武甕槌命、経津主命、天児屋根命、比売大神が春日社の祭神ということになるでしょうか。奥乃社の御祭神は高良玉垂命ということか、合わせて八幡神も祀られていた可能性はあるが、土着した結城氏が南朝方の忠臣であったことと関係しているのか。

旧寺井町の総社的存在であったので広い境内です。もとは町内に神職がいましたが、現在は兼務社となっています。

境内には摂社や奉納物、祈念碑が所狭しと並んでいます。

この社は祭神が不明

九谷彦三記功碑の横の御神木前に石祠があります。太陽と月を模した窓、中に磐座らしき石、隣県福井ではよく見かける石祠ですが、県内では珍しいものです。

境内社天満宮。御祭神は菅原道真公

本社の御祭神一覧には菅原道真公は上がっていないが、明治41年の合祀は地内五社とあり、残りの一社が境内社の天満宮だったのか、このあたりは再調査が必要です。

天満宮の横にまた石祠。筆塚とありますが、石祠の中はかなり風化していますが仏像のようです。

このあたりは神仏習合の名残なのかもしれません。

境内には宝物館もあり、九谷庄三作冨士越の竜図大皿、初代善平作神苑の鳩図陶板などが納められているようです。

社殿は寺井町一の大社らしく荘厳な建物です。

境内には能美市指定文化財となっている七重塔があります。

朝鮮出兵のとき、前田家家臣が持ち帰ったという説と、加藤清正が持ち帰って利家に贈呈したという説があるが、当時は二基で一対だったとされ、もう一基は兼六園の海石塔だと言われています。また、海石塔と一体で十三重塔だという説もあります。

利常が小松城に移したこの塔を、廃藩置県のときに寺井村の綿屋平蔵氏が買収し、村民挙げて運搬したという記念すべき塔です。

奧野八幡神社

能美市寺井町リ15乙

美川の安産日吉神社(やすまるひよしじんじゃ)。御祭神は大山咋神、大巳貴命の二柱。

平加は往古「比楽(ひらか)」と呼ばれ、延喜式にも見える重要な湊でした。神社も比楽湊にあったと言われていますが、度重なる洪水に悩まされ現在地に遷座したと言われます。

西の日本海に向かって延びる参道前の第一鳥居

参道を進んで境内入口の第二鳥居

境内は北が一段低くなっていて、丘陵の北辺にあたります。

そのため風が強く砂が飛ばされるのか、境内の松は自然に根上がり松となっています。

祭神とは別に、当神社は女性の奉納品の多さから女性の神様とも言われ、本吉の藤塚神社とは雄神、雌神の関係とも伝えられ、おかえり祭りは雄神である藤塚神社から雌神である安産日吉神社のもとへ訪れる祭りだという逸話があるそうです。

「安産」は「あんざん」とも読めるため、現在は安産の神様として祈願する女性も多いそうです。

安産日吉神社

白山市平加町ル90

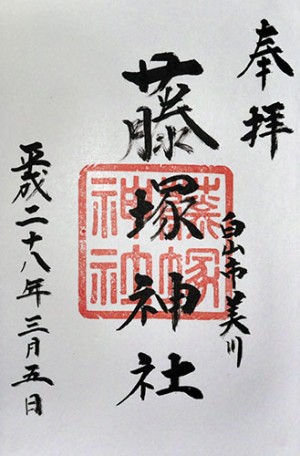

美川の藤塚神社です。御祭神は大山咋神、大巳貴命、天照大神の三神。

美川は元藤塚と呼ばれ、山王社が勧請されてから藤塚山王社と称した。神仏分離により本吉日吉社、藤塚日吉社と改称し、石川県庁が移転されたから官員遙拝所となった。最終的に現在の藤塚神社となる。

神社標の「塚」の字は土偏がなく、旧字体の「冢」が正式名のようですが、御朱印も「塚」ですね。

御朱印は隣接する社務所でいただきました。

社頭は現在西向きで日本海に向かっている。北前船で賑わった町らしい。その頃は本吉と呼ばれていました。

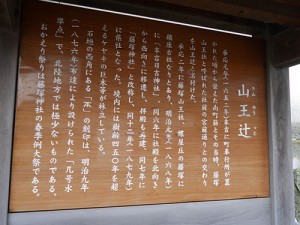

鳥居脇にある案内板によると、右方の角は「山王辻」と呼ばれたようです。

石垣の隅石に刻印があり、「几号水準点」というらしく、高低測量の基準点だそうです。

北陸地方では極少ないと書かれており、確かに見た記憶がありません。

拝殿に詣ります。

扁額の文字は前田家13代斉泰公の御染筆

樹齢450年の大欅はこの地方でも最古の巨木です。

境内には明治六年に造営された金比羅社

少し離れた市街地にある春季例大祭おかえり祭りの御旅所である高浜宮

高浜宮の境内には祭りの山車の保管庫が建っています。

奥に御旅所の仮宮の建物があり、ここが最近新築されたようです。新しい建物です。

仮宮だからか普段はやはり賽銭箱など詣る場所は開放されていませんね。

藤塚神社

石川県白山市美川南町ヌ167

像石神社(かたいわじんじゃ)で3月2日に行われる石仏山祭に行ってきました。

御祭神は大巳貴命、少名彦命。像石神社で調べても全く参考資料が出てきませんが、本日の祭りのなかの祝詞に入っていた神社名であり、字を神職さんに教えていただきました、

社殿がなく、磐座に対して祭祀を行う県内でも大変珍しい神社です。

集落から太鼓を先導に神職と村人が続きます。

雪の中、集落の山の神、田の神である石仏山に向かいます。

石仏山は「祭祀遺跡 石仏山」として県史跡指定を受けています。

しばらく上ると、「女人禁制」の立て看板。現在でも聖域として男性のみで祭りは行われます。

磐座の手間で木に注連縄を張り、鳥居代わりとします。

「前立」と呼ばれる磐座の前に着くと、注連縄をかけ、祭りの準備をします。

前立は大巳貴命の依代とされ、高さ約3メートル、幅60センチの巨石で左右に低石が立てられています。

神社名でもある像石とは磐座のことで、男性器を模しているとか。

さらに上方に「唐戸」「奥立」という巨石があり、少名彦命の依代だとか。今日は雪深いのでこちらは後日にでも。

磐座の前には贄(米と野菜)と鏡、榊の枝にろうそくを刺し、神事が始まります。

途中隣りに移動して、かまどとして火をおこし、やかんに米を投入して祝詞を捧げます。

今日は神事の間だけ大雪でした。まるで神が降臨しているようで、ここ数年としては希有な年だったとか。

とても貴重な体験でした。

像石神社

石川県鳳珠郡能登町柿生(石仏山)

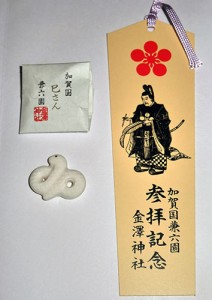

金沢市の兼六園に隣接する金沢神社。兼六園がまだ竹沢御殿と呼ばれた頃、前田家の祖先としていた菅原道真公を祀った城の鎮守として建てられました。

最近、毎月25日の天神月次祭に特別な御朱印を授与するようになったので、再度いただいてきました。

25日のみ2ページ目の朱印(朱色ではないけど)が追加されます。最初は「天神月次祭」と墨書きしていたようですが、現在はこの形式に落ち着いたようです。

金沢も北陸新幹線が開通してから御朱印の授与数が飛躍的に増えたということなので、2度、3度と訪れてもらうのには良いことかと思います。京都のように季節ごとに違う御朱印があるのはやり過ぎだと思いますが、もともとある祭りに連携したものはアリですね。

中央の印は「こちふかば にほいおこせよ うめのはな あるじなしとて はるをわするな」という道真公が詠んだ和歌です。左隅に月(今月は「如月」)と金城霊澤の印が押されています。いただいたときに神職さんからは特に説明がなかったので、先にいただいていた方も特別な日だとは思っていないでしょうから、墨書きもなくなったので天神月次祭の日くらいは補足してもよいかと思います。

実は通常の御朱印もいつの間にか変わっていました。「金」の墨書きの一部に金箔が付きました。豪華になりました!

2月25日は道真公の命日だとか。北野天満宮では祭りが行われているようです。

今は受験シーズン真っ只中ですから、絵馬が所狭しと並んでいました。

金沢神社では12月の終い天神と1月の初天神が中でも特別なもので、藩政期はこの間武家では天神堂を各家で飾りました。

朱色の鳥居は前田家鎌倉邸にあった稲荷社が、こちらの稲荷社に合祀されたときに寄付されたものです。

ちなみに稲荷社は境内社で本殿に合祀されているわけではありません。15日には稲荷月次祭が行われています。

他に1日に御祭神の白蛇大神の白蛇月次祭が行われていますが、今のところ1日、15日は特に別の御朱印があるわけではないとのことでした。

境内には印に押された金城霊澤があり、「金沢」の命名起源となった場所とも言われています。

御朱印と一緒に道真公のしおりが付いてきます。白蛇大神は金運を向上するということで、1つ頒布していただきました。白いのが300円、水晶が1000円ということで、価値はどうあれ白蛇さんが透き通っているのもどうかと思いましたので、私は白蛇さんで金運向上をお祈りします。

金沢神社

石川県金沢市兼六町1−3

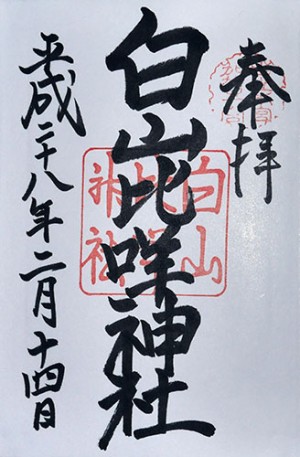

白山市の白山比咩神社。加賀一の宮。御祭神は菊理媛神、伊弉諾尊、伊弉冉尊の三柱。

もう何度も御朱印いただきましたが、神社用の御朱印帳の最初のページは一の宮と決めているので、今年最初の参拝も兼ねて行ってきました。

今日はあいにくの大雨だったので、人もまだらだったからか、いつも御朱印は巫女さんが書いてくれるのですが、今日は神職さんが書いてくれました。いつもよりしっかりとした墨書きでうれしい。

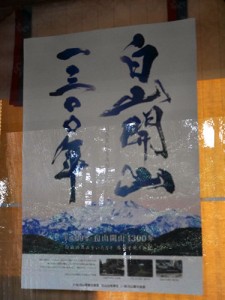

来年は白山開山1300年の記念年ということで楽しみです。

白山比咩神社

石川県白山市三宮町

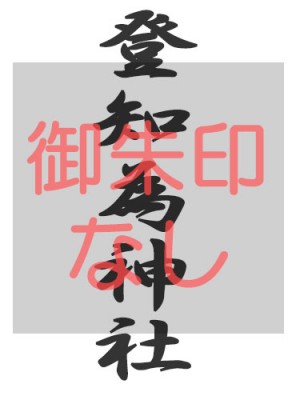

福井市の登知為神社です。足羽郡の延喜式内社比定社です。

御祭神は瓊々杵尊、菅原道真公、高木神、伊弉冉尊の四柱。

神社は浄土真宗本願寺派の朝倉山本蓮寺に隣接して、参道が続いています。

山里には珍しい珍客も。社頭のご自宅の庭に雉子三羽を発見。近づくと逃げられました。

長い参道の先に長い階段。

上ると社殿が建っています。

社殿前からは集落が見渡せますが、木々が大きくて展望があまりよくなかった。

なにか出てきそうなので、早々に戻らないと。

登知為神社

福井県福井市栃泉町96-12

福井市東大味町の明智神社に詣った後で、集落の神社に詣りました。

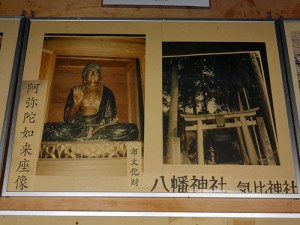

集落の八幡神社と氣比神社を合祀し、八幡神社として鎮座しています。御祭神は応神天皇、足仲彦尊(仲哀天皇)。

杉に囲まれた境内。昔はもっと多くの杉木立に囲まれて薄暗かったようです。

階段の脇に大石が据えられています。

本殿の左に境内社が鎮座しています。

八幡神社にはもともと阿弥陀如来座像が祀られていたようです。神仏習合の八幡神の本地仏が阿弥陀如来です。

八幡神社

福井市東大味町

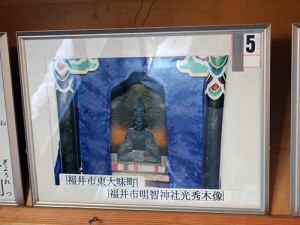

福井市東大味町の明智神社。「あけっつぁま」と呼ばれる小さな祠に御祭神明智光秀公が祀られています。

「細川ガラシャゆかりの地」という石碑が建つこの周辺は、朝倉義景の客将として越前に来ていた頃住まいをした場所と言われ、ここで後に細川忠興の室となった娘玉が生まれたと伝わります。

祠は農家三軒で守られてきたもので

境内には「東大味歴史文化資料館」が建てられ、明智光秀公に関する資料が展示されています。

神社には明智光秀公の木像が安置されています。

しかし、看板が「御祭神」ではなくて「御本尊」となっているのはいただけないですね。

明智神社

福井市東大味町

鯖江市の刀那神社。延喜式内社の今立郡刀那神社の論社。

御祭神は建御雷男命、伊弉册尊。

集落の田の真ん中を一直線に延びる長い参道。

参道や境内はきれいに掃除されていて清々しい。

社殿は一段高くなっている。

注連縄はこのあたりは一直線のものが多いのだが、この社は垂れているよく見る形のもの。

本殿はさらに一段高くなっている。

本殿の左に境内社が二社建っている。左の一社には地蔵らしき仏像が納められている。

刀那神社

福井県鯖江市上戸口町

鯖江市の石部神社。御祭神は吉日古命、吉日賣命。延喜式内社の今立郡の石部神社の比定社。

集落の一番の奥に神社が鎮座しています。

参道の階段を上ると平坦地があり、さらに階段を上って社殿が鎮座しています。

社殿は拝殿と本殿が一体となっています。

社殿の前に境内社が二社建っています。

合祀した山王神社と八幡神社らしいですが、扁額や社標がなくどちらか分かりません。

境内からは集落とその向こうに長閑な景色が広がります。

石部神社

福井県鯖江市磯部町26

越前市の岡太神社。今立郡の延喜式内社 岡本神社の論社で、御祭神は建角身命、國狹槌尊、大己貴命、継体天皇。

麓に拝殿、奧の山上に本殿が鎮座しています。

雪囲いもありますし、旧県社で社務所もありますので御朱印はあるような気もしますが、今日は確認できませんでした。

というのも、2月11日は国選択無形民俗文化財でもある祭礼「蓬莱祀(おらいし)」の日でした。

この神事は継体天皇の即位を祝って始められたと伝えられ、五穀豊穣・天下泰平を願って町を練り歩きます。

最初に賑やかに子供たちの太鼓や笛が進みます。周りに父兄が一緒に歩くのはどこの祭りも同じです。

次に山車が大勢の人に曳かれながら進みます。

山車は舟形の修羅で、三人の音頭取りが乗って木遣り歌を歌います。

俵に松を飾り、上にまゆ玉や弊竹、鏡竹を飾ります。

後方の車でまゆ玉を頒布していました。一組分けていただきました。

神前に捧げるまゆ玉と紅白餅の一組です。

岡太神社

福井県越前市粟田部町19

鯖江市の加多志波神社。御祭神は多加意加美神で今立郡の延喜式内社の比定社です。

神社は集落でも山のほうにあり、神社へ行くには細い集落内の道を通らなければならず苦労しました。

神社は神仏習合の名残が残る山里の社でした。

杉の大木が林立する社叢は市の天然記念物です。

長い参道を通って拝殿に詣ります。

今日は集落の方が次々と詣りに来るので、建国祭かな?信心深い方が多いなと思っていました。

社殿のさらに上方に塔佛堂があります。大きな礎石に建つ塔佛堂ですが、ここは三重塔が建っていた場所です。

中には古い仏像が収蔵されています。

駐車場は観音堂の前にあります。飾り付けされています。

中が開いていたので少しお邪魔していると、集落の方が今日は午後から、年に一回の面の公開があるのだとか。

面は木造追儺面3面。鎌倉後期の作で国指定重要文化財となっている面で、父・母・子の3つで正月の寺(蓮花寺)の行事に使われ、江戸時代には雨乞いに使われました。

加多志波神社

福井県鯖江市川島町27-22

越前市の春日神社。旧郷社で延喜式内社の丹生郡大山御板神社、敦賀郡伊多伎夜神社の論社です。

祭神は武甕槌命、経津主命、天兒屋根命、比咩大神の四柱。いわゆる春日大神です。

境内の由緒には、大彦命がこの丘に武甕槌命、経津主命の二神を祀ったことに由来し、大山御板神社に比定されると説明されている。

鳥居をくぐると

目の前が開けて神社と鎮守の杜が見えました。

境内は公園となっており、階段を上って拝殿に行くようになっています。

境内には社務所もあり、ちょうど建国祭が終わったところのようでしたが、神職らしい方はおらず地域の方々で神事を行っているようでした。ということで御朱印は望めないでしょう。

拝殿には大きな額が掛けられていますが、薄くてよく読み取れません。

奉納物の目録か由緒書きのような感じです。

本殿は雪囲いされていて中が見えません。

国の重要文化財になっているという本殿を見たいと思いまして、隙間から覗いてみました。

朱色のきれいな立派な本殿ですね。春日さんの象徴的な色です。

春日神社

福井県鯖江市鳥井町12-31

越前市の飯部磐座神社は延喜式内社の敦賀郡伊部磐座神社の比定社です。

御祭神は天照大神、猿田彦命、八幡大神。古くは磐座として祭祀の場であったと考えられています。

御朱印はないと思います。

集落内の丘に鎮座する神社。

鳥居をくぐるまで予想もしていませんでした。

よく磐座は祀られていますが、神社の中の磐座って案外出ている部分は小さいですよね。

しかし、この神社の磐座は違った・・・

何!?この大きさ、それにこの数

磐座に圧倒されながらも拝殿に詣りました。

本殿の裏からは雪をかぶった白山などがきれいに見渡せます。

よく見ると境内にはそこかしこに磐座があります。表面を触ってみると案外もろい石かもしれません。

それにしても大きい。

飯部磐座神社

福井県越前市芝原5丁目16-1

鯖江市の舟津神社。主祭神は大彦命、相殿に猿田彦命を祀る。

王山の山上には古墳群があり、往古ここに大山御板神社が鎮座、丹生郡の延喜式内社に比定されている。

麓は今立郡の延喜式内社舟津神社に比定されている。それぞれ上宮、下宮と称され、丹生郡と今立郡の郡境に比定される叔羅川(日野川)が王山の東に位置していたことによるとされている。

大彦命は四道将軍のひとりで、北陸道に下向されたとき、王山の峰に楯三枚で社形をなし猿田彦命を祀って国内の平定安寧を祈ったと言われ、古くから北陸鎮護の社として朝野の崇敬を受けました。

第一鳥居の扁額は東郷平八郎氏の揮毫です。

赤鳥居をくぐって拝殿に詣ります。

実に厳かな雰囲気に拝殿です。

社叢には巨木も多く、本殿境内の大白樫

八幡神社横の大杉。下には大杉大明神の石祠

第二鳥居から大鳥居の間にある大欅。鳥のさえずりも聞こえて心地よい場所です。

御朱印は境内の社務所でいただきました。由緒のパンフレットもいただけます。

舟津神社

福井県鯖江市舟津町1丁目2-32