七尾市の金刀比羅神社。御祭神は大物主神、猿田彦神。

およそ180年余前、旧七尾町富岡町(今の魚町)の和倉屋佶兵衛(小島和三郎の祖)が、讃岐の金刀比羅神社より勧請したという。

港に近く、当地船乗業者の守護神と仰がれたようで。

帰りに鳥居が文政十二年と刻まれていて、先ほど見た印鑰神社の灯籠も文政十二年だったので、七尾町はこの年大変賑わっていたのかな、と想像しました。

本殿には弘化4年狛犬や、赤と黒の朱塗りの巨大な天狗面があるようで見てみたかった。

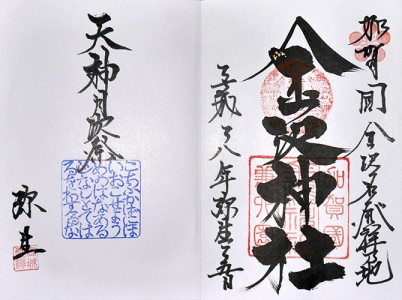

金刀比羅神社

七尾市三島町69

七尾市の金刀比羅神社。御祭神は大物主神、猿田彦神。

およそ180年余前、旧七尾町富岡町(今の魚町)の和倉屋佶兵衛(小島和三郎の祖)が、讃岐の金刀比羅神社より勧請したという。

港に近く、当地船乗業者の守護神と仰がれたようで。

帰りに鳥居が文政十二年と刻まれていて、先ほど見た印鑰神社の灯籠も文政十二年だったので、七尾町はこの年大変賑わっていたのかな、と想像しました。

本殿には弘化4年狛犬や、赤と黒の朱塗りの巨大な天狗面があるようで見てみたかった。

金刀比羅神社

七尾市三島町69

七尾市の印鑰神社(いんにゃくじんじゃ)。御祭神は市杵嶋姫命ということになっているが、もとは能登国府の国津であった香島津(今の七尾港付近)に近く、印璽と倉鍵を管理した施設で、印と鍵を神格化して祀っていたと言われる。

境内には物が散乱していますが、

来月3日から開催される青柏祭に向けて、府中町の山車の組立てが始まっていました。大きいので、総出で一斉に組み立てます。

拝殿に詣ります。写真を撮っていると、組み立てを中断して昼休みに入った地元の方に声をかけていただき、由来や拝殿内を案内していただきました。

県歴史博物館に寄託されている神道曼荼羅や、こちらの歌舞伎開催の奉納額。明治のものですが、県内では能楽や相撲が盛んで同様の奉納額が見られますが、歌舞伎のものは珍しいですね。

俳句の奉納額もありました。文政十二年の奉納灯籠もあり、古くから信仰を集めていたことがわかる。

境内に末社が三社あったようだが、一社参り忘れました。

拝殿左側に不動尊堂。御祭神は天手力男命になるのかな、よくわからない。

もう一社本殿左横に鎮座する西宮神社。かつて印鑰前通りにあった恵比寿堂を遷座したという。恵比寿、つまり事代主命になるのか。

恵比寿さんということで、総本社と同じ西宮神社という名称にしたのか、本殿の西に鎮座するので西宮神社としたのか、命名の経緯は不明。

最後に昼休みに入って、人がすべて降りたでか山をしばし見上げていた。

印鑰神社

七尾市府中町223

七尾市所口町に鎮座する能登國玉比古神社。

かつては七尾町の御古跡山に鎮座していたという。現在の小丸山一帯で

前田利家が入封のとき、山上の七尾城から港に近い小丸山に城を移すにあたり、神社を現在地に遷座したという。

上から眺める七尾の市街ほぼ一帯が現在でも氏子になっている。

一本杉通りの御祓川にかかる橋、仙対橋は架け替えられているが玉橋(勅使橋)といい、境内の名残という。

能登國玉比古神社(旧地)

石川県七尾市馬出町レ59-2(小丸山城址公園)

七尾市の火司神社(ひづかじんじゃ)。御祭神は軻具都知神、天照皇大神、豊受姫大神。

社号標などは「火司神社」となっているが、神社庁登録名は「火司社」か

鳥居横の桜が満開でとてもきれいだった。

鳥居をくぐり参道を少し進むと階段になる。

鳥居横に力石らしい石が転がっていた。

階段を上って境内に向かう。

社殿は西向き。拝殿とつながって本殿が後ろにある。

社殿の右のほうに薬師堂が建っている。国分寺にあった薬師堂を移築したと伝えられるが、時期は不明。

薬師堂には「国分寺薬師殿」という扁額が掲げられている。

境内からは眼下に能登国分寺が見える。当地は能登国府の西の丘陵地に位置し、周辺には古墳も多い。

火司神社

七尾市国分町オ1丙

珠洲市宝立町の愛宕神社。別名「高井の地蔵杉」と言われる大杉に寄り添うように建立された小祠。

神社庁管下の神社ではないため、由緒や御祭神は不詳。

当地にはかつて法住寺へ行く道標として地蔵堂があった。地蔵堂が壊れたため、地蔵様を杉の枝の又に置いたところが巻き込まれたという伝説がある。

当地は平地から法住寺へ向かって上り始める場所であり、参詣道の途中というより、入口ということになろうか。

現在は宝立町春日野のキリコが宿神社と愛宕神社を往復する。宿神社は水の神を祀るので、火の神を祀る愛宕神社としたのか、それとも法住寺の地蔵堂を引き継ぎ地蔵の化身とされる愛宕神を祀ったのか、いずれにしても明治になって神社として分離独立されたものと考えられる。

御神木の大杉は樹高17メートル、幹周り7メートル、樹齢は約700年と言われる。最近8年間で枝が2本大きく裂け落ちたらしい(2009年までは枝が折れていなかったことを確認)。枝が左右に大きく伸び広がる様はお不動の火炎のようだと言う人もいる。

愛宕神社

石川県珠洲市宝立町春日野高井

珠洲市三崎町の二本松神社。御祭神は天津彦彦火瓊瓊杵尊。

社名は在地の三崎町二本松から来ている。由緒を調べてみたが全く不詳であった。

集落の成り立ちを調べてみると、もとは珠洲郡本村であって、昭和22年に何らかの理由で分離して独立した大字となっている。神社はその後集落の鎮守として建立されたものと考えられる。

今日は別の用事で珠洲へ行ったのだが、道路に面して境内の桜があまりにきれいだったので参拝した。

社殿に向かって右に桜、左に椿が植えられている。

能登は金沢より数日満開が遅れるので、ちょうど九分咲きくらいで見頃だった。

社殿は拝殿の後ろに本殿が少しはみ出る形式のもの。

二本松神社

珠洲市三崎町二本松い部6-2

能登町藤波の神目神社の祭礼、酒樽がえしを見てきました。

源義経が奥州に渡るときに供の女3人とともに7つの樽に乗って流れ着いたという伝承をもとに、旧暦3月2日に八王子神社の祭礼として樽祭りを行っていたという。八王子神社氏子の上組と大宮神社の氏子の下組に分かれ、それぞれ五升樽を供え、ひとつの樽にあけて奪い合い、その勝負により大漁を占ったという。八王子神社と大宮神社は明治41年に神目神社に合祀され、神目神社の祭礼となる。

社頭には山車が1台。

しばらくすると、もう1台向こうの集落からやってきました。かつては3台あったそうですが、人出不足で出ませんでした。

本殿には鯨の頭の骨が奉納されていて、拝殿内にも鯨漁の様子を描いた絵馬が2枚飾られている。

七尾湾内に迷い込んできた弱った鯨を捕ることがあったのでしょう。やはり大物ですから、豊漁の印だったのでしょうね。

14時少し前に揃ったということで神事が始まる。今年は下帯姿の男性は11人。全体的に若返ったそうです。

神事が終わると、一升樽に酒を詰める。

酒樽をかついで階段を駆け下り、鳥居のところで最初の回し飲みが始まる。

交代しながら酒樽をかついで、神事を行う田に向けて走ります。かなり全速力です。

田に着くと、回し飲みして気勢を上げて田に入り、酒樽を奪い合う。

奪い合うというより、酒樽を皆で抱え上げるという感じです。酒樽を神様とみなせば、同町のあばれ祭りのように神を喜ばせるために、皆でワッショイしたり、投げ飛ばしたりしているようにも見える。

3回田で奪い合った後は、また全速力で海に向かいます。

観客もとても疲れる祭りです。

海に入り、同じく酒樽を奪い合う。田で汚れた樽や体もきれいに清められていく。

田で酒樽を奪い合っている間に、社頭にあった山車は海のほうに移動してあった。

晴れていて良かった。

神目神社 酒樽がえし

石川県鳳珠郡能登町藤波

4月2日

14:00頃~ 拝殿内で神事

14:30頃~ 酒樽をかついで田へ向かい、酒樽を奪い合う

15:00頃~ 酒樽をかついで海へ向かい、酒樽を奪い合う

輪島市河井町の市姫社。御祭神の市姫神は宗像三神の市杵島姫命と考えられる。

輪島朝市で店が立ち並ぶ朝市通りから市姫参道を進む。

祠のないが、朝市の守り神様

よく見ると塔の台は臼のようだ。能登はかつて素麺の山地であった。人々は感謝の意を表すのに、素麺の原料である小麦の挽臼を祠の代わりにお供えした姿だという。

市姫社

石川県輪島市河井町

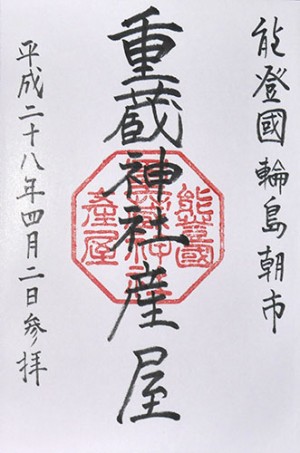

輪島市の輪島朝市通りにある重蔵神社産屋。

輪島の朝市。地元にいてもなかなか来る機会はない。

朝市通りの突きあたりに産屋はある。

ここは例祭のときに神輿の御旅所となる。

重蔵神社の男神様が舳倉島の女神様のために建てた産屋がモチーフになっている。

中に入ると御柱が立っていて、一人の場合は右手を触れて右回りに1周、二人の場合は男が右回り、女が左回りに同時に回って半周して見つめ合う。そのあとに奥の社に詣る。

お守りや絵馬もいろいろあるけど、花御札がきれいです。1月から12月まで、本来は月ごとに替えるものだろうけど、誕生月の加護を願って9月の菊を求めました。

産屋は朝市の開催と連動して開くので参拝には注意してください。

重蔵神社産屋

石川県輪島市河井町1-87

拝観時間:午前8時~午後3時、第二、四水曜日午前9時~

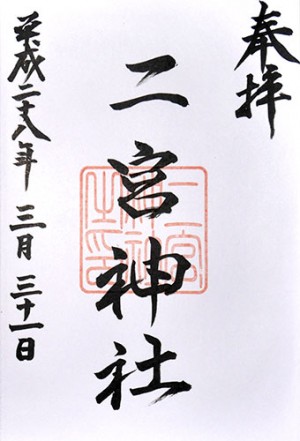

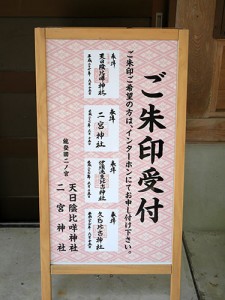

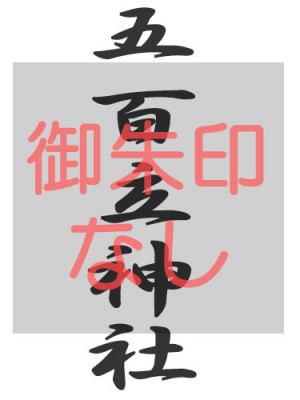

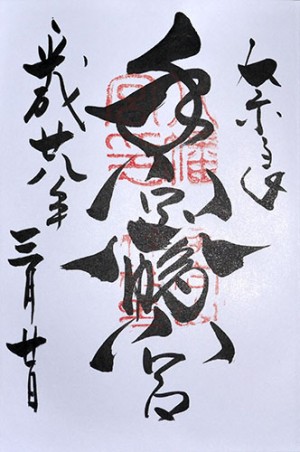

中能登町の天日陰比咩神社。先日二社の御朱印をいただいたところですが、ホームページを見るとあと2つあることがわかりましたので、また参拝してきました。

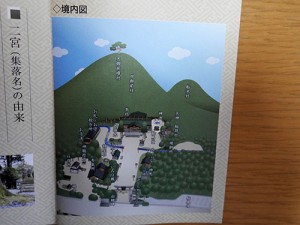

天日陰比咩神社と伊須流支比古神社の二社があったことから集落名が「二宮」となり、神社も二宮大明神と呼ばれたことに由来する「二宮神社」の御朱印です。

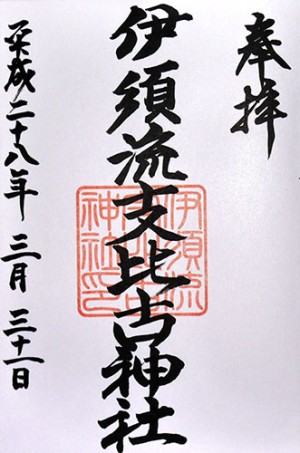

相殿の伊須流支比古神の鎮座する伊須流支比古神社の御朱印。

伊須流支比古神社は石動山鎮座が有名ですが、石動山はこちらの神社の御分霊を勧請したと伝わります。

今日は晴天の昼に参拝したので、前回とはまた違った雰囲気でした。

授与所前には御朱印の案内板。前はなかったけど、これが出ていれば。

社務所前にはショウジョウバカマがきれいに咲いていました。

御朱印を待つ間、前回見れなかった鶏舎から神鶏が散歩に出ていたので見ていました。

3、4羽かなと思っていましたが、想像以上の数です。和鶏だけではなく、大陸系もいるようです。

鶏にはあまり詳しくないですが、この鶏が一番神鶏らしいですね。

鶏冠のない若い鶏かと思っていたら、これが烏骨鶏だと。人慣れせず、近づくと遠いところに行ってしまいました。

境内図には神奈備に「大御前峰社」「中御前社」「船木社」と三社かかれているので、道筋を尋ねてみました。

かなり以前は地元の氏子が道を整備していたらしいですが、今は雑木林で全く道がわかりません。ということで簡単には行けそうにありません。残念。

天日陰比咩神社

石川県鹿島郡中能登町二宮子甲8

金沢市兼六園の金沢神社。25日天神月次祭の日に先月に引き続き行ってきました。

御朱印は印の位置は変更ありませんが、「天神月次祭」の文字が入りました。先月は数名行列だったので省略されたのか?

北野天満宮の印象でしょうか、天神さんと言ったら梅ですね。

金沢は7分咲きくらいでしょうか。

今日は肌寒く、雨が降ったりやんだりするあいにくの天気だったためか、境内には最初人はいませんでした。

受験シーズンが終わりました。

放生池では鴨2羽がなかよく泳いでいました。近づくと遠くにいってしまう。

金沢神社

石川県金沢市兼六町1−3

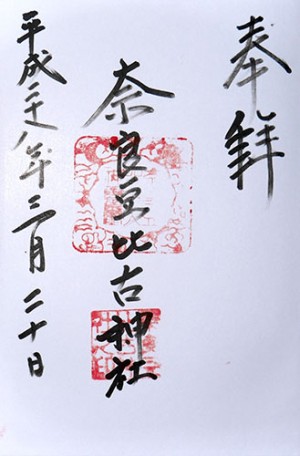

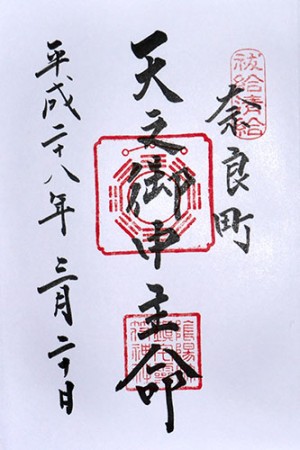

奈良市の奈良豆比古神社。御祭神は平城津彦神(ならづひこのかみ)、施基親王、春日王の三柱。延喜式内社。

御朱印は境内の授与所でいただけるが、17時前で片付けをしている最中に丁寧に対応いただいた。

奈良市街から今日方面へ抜ける街道沿いにあるが、社前の道は広くない。

鳥居をくぐり参道を進む。

本殿は塀に囲まれており、中央に平城津彦神、右に施基親王、左に春日王の社殿が建つ。

平城津彦神は産土神、施基親王は天智天皇の子で万葉歌人、春日王は施基親王の第二皇子。

社殿は今も二十年ごとの式年造替が行われるとあって、きれいな彩色が目を引く。

後ろの塀に書かれた獅子もきれい。

神社には「翁舞(おきなまい)」という国指定重要無形民俗文化財の神事が伝わる。

春日王の病気平癒祈願が始まりといわれ、春日王が猿楽のルーツともいわれる。

10月8日の例祭宵宮祭に舞われるそうだが、今は県内外から観客が訪れ境内はいっぱいになるそうだ。

本殿の裏には県天然記念物になっている樟の大木がある。本当に大きな木です。

本殿が台地の端に建っていることがよくわかります。

古社だけあって境内社が多数ありました。

恵比寿

毘沙門天

弁財天

福の神。神仏習合の影響がまだ残っているようです。

石瓶神とあったがどういう神かわからない。

奈良豆比古神社

奈良県奈良市奈良阪町2489

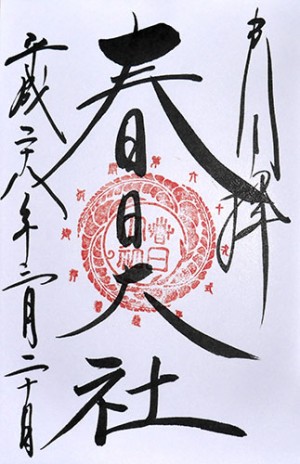

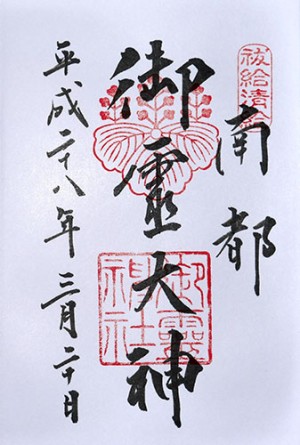

春日大社。御祭神は武甕槌命、経津主命、天児屋根命、比売神の四柱。

第六十次式年造替の最中で、神様は仮宮にお遷りになっていて、御朱印も式年造替に合わせた特別なものとなっています。

一之鳥居。朝早く到着したので、人はまばら。

奈良公園の鹿たちも人が来ないので、店の人に鹿せんべいをおねだりしている。

第一鳥居をくぐってしばらく進むと春日大社末社の壺神神社が左手にある。

御祭神は酒弥豆男神、酒弥豆売神。酒殿にも祀られている酒造りの神。

二之鳥居前では記念撮影する方もちらほら

二之鳥居をくぐるとすぐ祓戸神社がある。

御祭神は瀬織津姫神

前の伏鹿手水所では鹿が水を拭きだしている。

南門に到着しました。

南門前の磐座

特別参拝は午後から・・・

春分の日なので春分祭がないわけないとは思ってましたが、人が少ない時間に入りたかったけど、仕方がないので他を一回りすることにしました。

そして午後

弊殿より内側は特別参拝区域となる。

井栗神社。御祭神は高御産霊神、安産・縁結びの神

延喜式内社の宇奈太理坐高御魂神社の論社となっている。

穴栗神社。御祭神は穴次神、幸運を導く神

辛榊神社。御祭神は白和幣、交渉をまとめる神

青柳神社。御祭神は青和幣、争いを解決する神

御神木・大杉と根元にある岩本神社。今は修繕中です。御祭神は住吉三神

今回の特別参拝の目玉のひとつ。

禁足地の神奈備、御蓋山浮雲峰の遙拝所

春日大社のシンボル的存在、中門の奥に見えるのが神様が遷されている御仮殿。

今回の特別参拝の一番の目的となります。

多賀神社。御祭神は伊弉諾尊。

今回後殿御門へは入れませんでしたが、右手前で修繕中なのが風宮神社。御祭神は級長津彦命、級長津姫命。

門の左に見えるのが、椿本神社。御祭神は角振神

午後からは人が多く、ゆっくり参拝できませんでした。

機会があれば空いている午前中にもう一度行きたいと思います。

春日大社

奈良県奈良市春日野町160

奈良市の鏡神社。御祭神は天照皇大神、藤原広嗣公、地主神。

本社では御朱印を授与しておりません。

新薬師寺の鎮守であったので、現在も隣接して境内地が広がります。

本殿で詣ります。

本殿は江戸時代に春日大社式年造替で本社第三殿(天児屋根命)を下賜されたものです。

末社の祖霊社。歴代の氏子内功労者を祀る。

供物があったので春分祭直後かと思っていましたが、しばらくして春分祭が始まりました。

春分祭で本殿前の戸が開いていたので、中の末社天神社もよく見えました。

御祭神は火雷天神。

歩き疲れたこともあり、約30分ほどでしたが祭礼を見学していました。

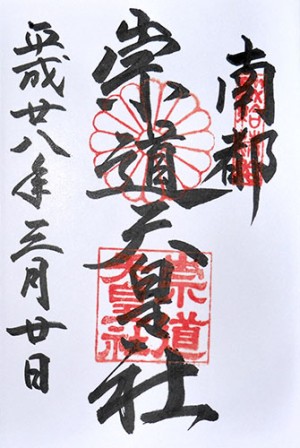

南都鏡神社

奈良県奈良市高畑町468

奈良市の比賣神社(ひめがみしゃ)。御祭神は十日皇女(とをちのひめみこ)。

新薬師寺の門前駐車場の一画に鎮座する。鏡神社摂社。

創始は昭和56年と新しい。もとは比売塚といい、9坪ばかりの国有墳墓地だった。

御祭神の十日皇女の葬地であったらしい。

脇座として弁財天を祀る。

左に神像石という四代にわたる御姿石が勧請されている。

十日皇女は弘文天皇の妃であり、その曾孫の淡海三船公が自妃までの四代の妃を祀る。比売塚のゆえんか。

比賣神社

奈良県奈良市福井町468

奈良市の赤穂神社。御祭神は天児屋根命、比売神。

飛鳥時代に藤原ヶ丘に奉斎した藤原氏の氏神であり、平城遷都により当地に遷座したという。

今は一軒分の敷地ほどしかないが、元は境内広く、明井町の通りに大鳥居があったという。

拝所の先に2つの社殿が建つ。

右が赤穂神社。延喜式内社。現在は鏡神社別社。

左が天満宮。鏡神社末社。御祭神は菅原道真公。南都の25社の天満宮を合祀し、相殿で市寸嶋姫命を祀る。

赤穂神社

奈良県奈良市高畑町1320

奈良市の崇道天皇社。御祭神は早良親王(追号崇道天皇)。

淡路に配流途上で崩御した親王の御霊を鎮め祀るために建立された。

鳥居は西向き、参道が西から東に向かって延びる。

門の前の木は銀杏か?根元部分からすると大きな木だったようだが、危険だったからか短く切られている。

本殿は南向き。横に御神木が1本そびえる。

本殿は春日大社若宮神社の旧本殿で江戸時代の式年造替で移築されたもの。

拝殿に詣る。横には宝物庫。

境内社の天満宮。御祭神は菅原道真公。

境内社の稲荷社。御祭神は宇迦之御魂神。

舞殿

御朱印は社務所授与所でいただきました。

崇道天皇社

奈良県奈良市西紀寺町40

奈良市の御霊神社。奈良時代は元興寺の寺域で現在の神社のあたりに南大門、その門前に御霊社の社地があったといわれる。

桓武天皇勅願所であった。

風情ある町並みの中に鳥居を発見。

思った以上に広い境内地です。

本殿の御祭神は井上皇后、他戸皇太子、事代主命。

右の相殿には伊予親王、橘逸勢公、文屋宮田麿公。

左の相殿には早良親王、藤原大夫人、藤原宏嗣公。

境内社の水子神社。御祭神は蛭子神。

境内社の若宮社。御祭神は菅原道真公。

境内社の出世稲荷神社。御祭神は天宇受売命。

御祭神は社務所の授与所でいただけます。朱印料は五百円。こちらで鎮宅霊符神社の御朱印もいただけます。

御霊神社

奈良県奈良市薬師堂町24

奈良市の鎮宅霊符神社。風情ある町並みの中に埋もれるようにある。

御祭神は天之御中主神。天地開闢の神で、北極星の神霊とされ、近辺に住んだ陰陽師の鎮守とされた。

神仏習合の名残であろうか、鳥居がないので見過ごしそうでした。

塀に囲まれた屋敷地内に鎮座する。

本殿は北向き。北極星をもご神体としているのだろうか。

本殿の後ろに控える三社は住吉三神らしいのだが、陰陽道風に本命主宰九宮尊星、抱卦童子爾卦童郎、北辰鎮宅霊符尊星と紹介されている。

御朱印は兼務をしている御霊神社でいただける。朱印料は五百円。

鎮宅霊符神社

奈良県奈良市陰陽町

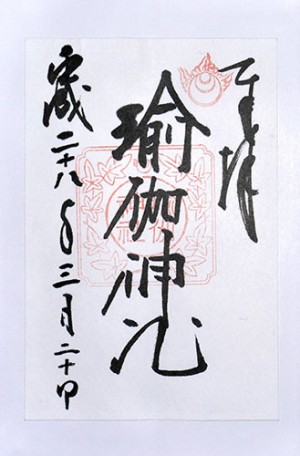

奈良市の瑜伽神社。御祭神は宇迦之御魂大神。

飛鳥神奈備に飛鳥京の鎮守として祀られ、平城遷都とともに当地に遷座された。

瑜伽神社の「瑜」の字は異字体のようでパソコンでは出てこない。

通り沿いの第一鳥居をくぐるとまっすぐに参道が続き、左に社務所があります。

お昼時でしたが、丁寧に対応いただき御朱印は書き置きをいただいきました。

階段を上ります。

朱色の社殿は青空に映えますね。

鎮座する瑜伽山からは大和三山(巻向山、三輪山、音羽山)が見渡せるらしいのですが、写真ではわかりにくいですね。

境内社が4社あります。

猿田彦神社。御祭神は猿田彦大神。

久恵比古社。御祭神は久延彦大神。

一言稲荷社。誠心で祈れば一言で幸福に導いてくださる神様のようです。

一段低いところに「飛鳥上並社」。御祭神は瑜伽大神の和魂。

瑜伽神社

奈良県奈良市高畑町1059

奈良市の天神社。天神社が多いので天満天神社と呼んでおきます。御祭神は菅原道真公。

元興寺禅定院あるいは興福寺大乗院の鎮守であったそうです。

高い場所に境内があるので景色は良い。

拝殿前には狛犬のかわりに伏牛が控えている。

境内社が多い神社でした。

浅間社

祓戸社

秋葉社

稲荷社

柿本社

住吉社

天満天神社

奈良県奈良市高畑町1049

奈良市の東大寺内の五百立神社。南大門と大仏殿中門の間に鎮座する。御祭神は天富命。

中世の絵巻に、大仏殿創建に従事した五百余人の工匠が、工事が完成すると五百羅漢になって天高く飛び立ち、姿を消したという説話があり、御祭神は不明だが工匠に関係する神らしい。

後方に控える五百立山の入口に鎮座する。境内案内図には載っていないが、延喜式内社も比定される古社である。

東大寺の手向山八幡宮末社か兼務社。かつては番匠社と呼ばれ大工・小工の崇敬を集めた。移転を繰り返したようで元の参道もよくわからなくなっている。

五百立神社

奈良県奈良市雑司町406

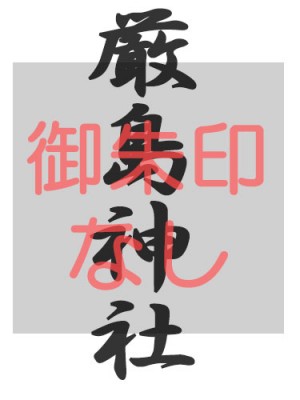

奈良市の東大寺境内の鏡池に鎮座する厳島神社。御祭神は市杵島姫命。

手向山八幡宮末社か兼務社だと思う。

外国人が写真を撮っていた。池に浮かぶ島に赤い鳥居が目立つのでしょうね。

日本人には見慣れた景色なのか、あまり撮影している人は見かけませんでした。

池に浮かぶ島のため、直接参拝はできない。島の後ろに陸続きの道があるが当然のように立入禁止。

厳島神社

奈良県奈良市雑司町

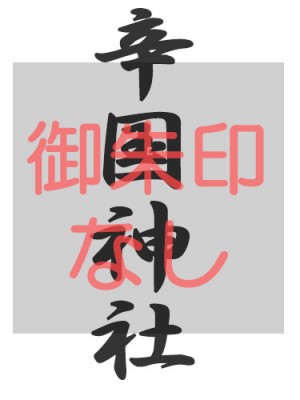

奈良市の東大寺境内に鎮座する辛国神社。大仏殿と鐘楼の間の猫段の途中。御祭神は韓国翁。

かつては天狗社と呼ばれていたが、阿字万字町の人々に辛国社として崇敬され、明治三十年代に天狗社が辛国社と名称が変わったようだ。

奈良時代に良弁僧正が悪さをする天狗を改心させて仏法護持を制約させたことから

現在も大法要の執行前日に「蜂起の儀」が行われる。

中世には強訴や遷宮のときに蜂起の儀が行われたようだ。

日と月の描かれた、この箱は何に使うのか?棒のようなものがたくさん入っている。

占いの書かれた額が掛けられていることに関係しているとすれば、占い用の棒なのか?

小祠ながら疑問が湧き出る社です。

辛国神社

奈良県奈良市雑司町

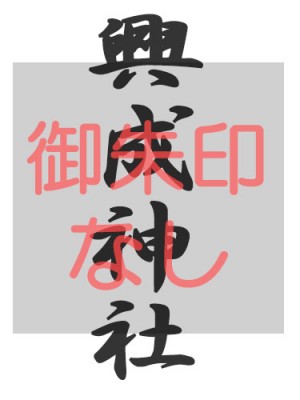

奈良市の東大寺境内の興成神社。二月堂の下に鎮座する。御祭神は豊玉媛命。

修二会行法を守護する三社(興成、飯道、遠敷)のひとつで、遠敷明神が若狭より送水された折、黒と白二羽の鶏が岩盤を打ち破って飛び出て、そのあとから甘泉湧出したのが若狭井で、鶏を祀ったのがこの神社という。

ということは御祭神は二羽の鶏ということか

興成神社

奈良県奈良市雑司町

奈良市の東大寺境内の飯道神社。手向山八幡宮末社か兼務社だと思う。

御祭神は軻具突智神、埴山媛命、稚皇産霊神。

二月堂の南東の高台に鎮座する。

本社は滋賀県甲賀郡雲井の飯道山の直下にあり、和銅四年に熊野本宮から勧請された修験道の霊場。

創始は東大寺大仏殿の修復に信楽杣産の木材が用いられたことに対し、二月堂の守護神として飯道権現として祀るようになったようだ。

飯道神社

奈良県奈良市雑司町

三月堂の前

池に鎮座する神社

東大寺境内に建つ神社によくある形式

特徴的なのは蛙股に彫刻された3つの桃?祭祀具の三環鈴か?

社殿の下に据えられている石。磐座か

池は上から眺めると、鳥居が立つ部分が少しへこんでいて勾玉のようにも見える。

社名や御祭神が判明したら更新します。

(名称不明社)

奈良県奈良市雑司町

奈良市の東大寺境内の手向山八幡宮。東大寺の鎮守として東大寺八幡宮と呼ばれていた。

御朱印は楼門にある授与所でいただける。

春日大社方面から歩いて境内に入りました。

まず見えてきたのは境内社の摂社住吉神社。御祭神は住吉三神。

社殿は鎌倉時代の一間社流造で重要文化財。

そこからすぐに二つの社が見えてくる。

手前が末社阪本神社(御祭神は大己貴命)、末社恵比寿神社(御祭神は蛭児神)の二社合祀殿。

奥が末社明武神社(御祭神は豊玉媛神、玉依媛神)、末社劔神社(御祭神は素盞鳴命)、末社八子神社(御祭神は天照大神)、末社松童神社(御祭神は応神天皇牛飼童)の四社合祀殿。

摂社若宮の御祭神は仁徳天皇。

左右に摂社高良神社(御祭神は大伴健将)と若殿神社(御祭神は菟道稚郎子)が鎮座する。

若宮前に菅公腰掛石がある。菅原道真公が手向山八幡宮を詠んだ和歌が書かれている。

この和歌は御朱印のはさみ紙にも紹介されている。

若宮前の神楽所

神楽所の右に東大寺にあった東照宮。御祭神は徳川家康公。

神楽所の左の壁面には、源頼光の鬼退治の絵が描かれている。

大黒殿

本殿の御祭神は八幡大神(応神天皇)、比咩大神、神功皇后 、仲哀天皇の四柱を祀る。

八幡大神は宇佐神宮からの御分霊で初めての社という。

本殿の左にひっそりと寄り添う社は摂社武内社。御祭神は武内宿禰。

楼門を出て下がると奥に手向山が見える。

大仏殿方向からの二の鳥居。

最後に大仏殿方面からの参道入口に立つ一の鳥居。

一の鳥居から二の鳥居までの参道途中に末社があと二社あるようで、そこはまた後日。

手向山八幡宮

奈良県奈良市雑司町手向山434

奈良市の天神社。春日神社末社。春日大社駐車場への通り沿いの聖明神社から少し奥に入った場所に鎮座する。

御祭神は天常立尊。案内板には京都の北野天神を勧請したと伝えられる、と書かれているがそれであれば御祭神は菅原道真公となるのであろう。「天」神社か「天神」社か、いずれの御代に混乱したものと考えられる。

天神社

奈良県奈良市春日野町

奈良市の浮雲神社。春日大社駐車場への通り沿いに鎮座する。春日大社末社。

御祭神は天児屋根命。春日大社の神奈備、三笠山の頂上、浮雲峰の本宮神社同体と考えられ、近世には雨乞いの祈願が行われた。

背に三笠山を背負う方向で社殿が建てられている。

浮雲神社

奈良県奈良市春日野町