七尾市能登島に鎮座する伊夜比咩神社。7月の最終土曜日に日本三大火祭りとも言われる例大祭、向田の火祭りが行われる。

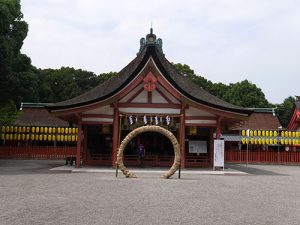

午後6時、まだ明るい境内にはキリコが勢揃いしている。

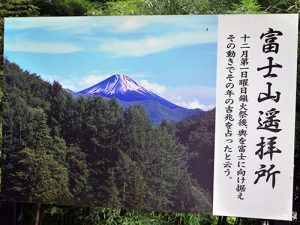

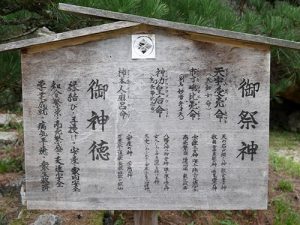

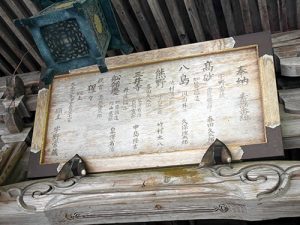

新潟県の彌彦神社の御祭神伊夜比古神が、年に一度向田の伊夜比咩神を訪ねて逢瀬を楽しむという祭りらしい。

拝殿の中央には神輿が準備されていた。

神様がお入りになる前に見せていただく。扉がなく、中央の心柱のみの神輿は珍しい。

柱松明を見に行く。神社からまっすぐ延びる道路を崎山公園に向かう。

道路沿いには箱キリコが立てられ、地元の園児や児童による絵が描かれている。

崎山公園に着くと、神輿着座の台があった。泥団子に何かの葉を刺したものが無数に並べられている。

柱松明は30メートルほどあるそうだ。近づいてみると大きさに圧倒される。

神社に戻り暗くなるまで待機する。

暗くなり始めるとキリコに火が灯る。

午後8時神事が始まる。

神様が神輿に遷され、神輿が先導して渡御が始まる。

キリコは神輿が進む明かりということで、神輿を先導するのが一般的だが、ここでは神輿が先導する。

神輿は進んだり戻ったりしてなかなか進まない。神輿だけは崎山公園の前を過ぎてどこかを回ってから戻ってきた。

神輿とキリコは柱松明の周りを7周する。キリコは車が付いているのでここまでは引いてくる感じだったが、柱松明の周りは砂地なので、時々持ち上げて進む。

周回後、神輿は着座し、キリコは来た道に並ぶ。

手松明を持った人たちが柱松明の周りを回る。

手松明が消えないようにグルグル回す。

午後10時頃、手松明が柱松明に投げ込まれ点火。みるみるうちに柱松明が燃え上がる。

今日はほぼ無風だったので長い間燃えていました。

火柱は天に向かって激しく燃えさかり、息をのむ光景でした。

これだけ激しく燃えても、先端に付けられた御幣は燃えません。不思議です。

今年は海側に倒れたので「豊漁」と出ました。ちなみに山側に倒れると豊作。

柱が倒れると先端の御幣を青年団が奪い合う。それから青年団総出でオオギと呼ばれる中心の心材、オオギを支えるサシドラを火の中から引きずり出す。オオギとサシドラは2、3年使い回すそうだ。

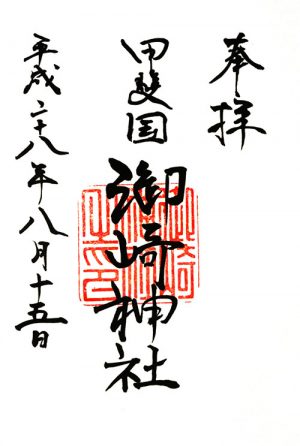

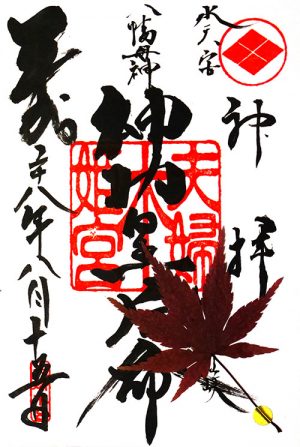

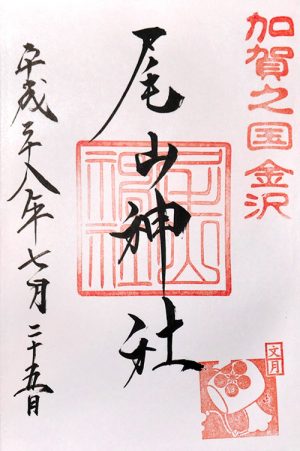

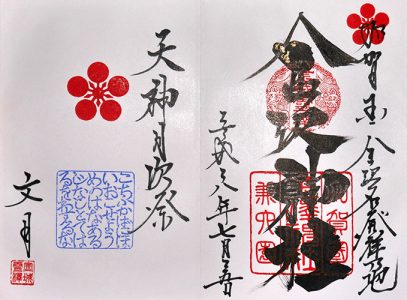

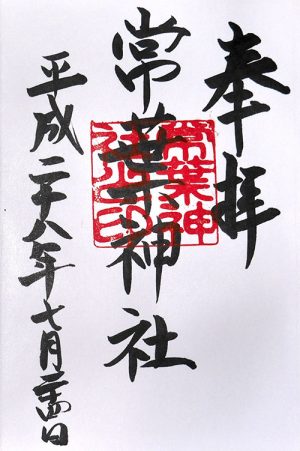

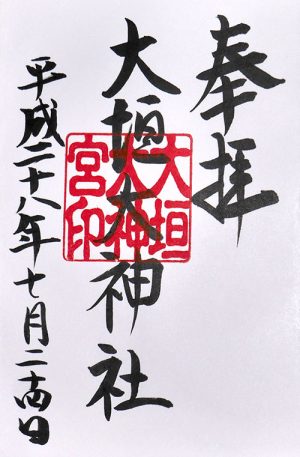

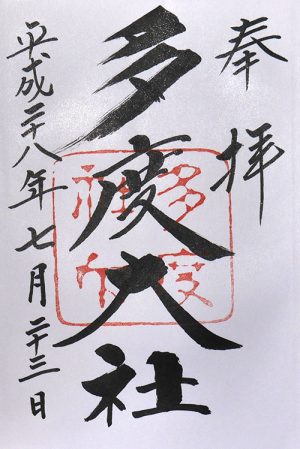

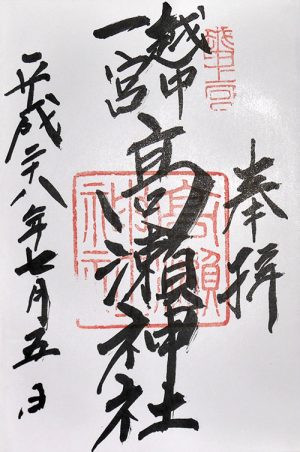

伊夜比咩神社

七尾市能登島向田町115-26