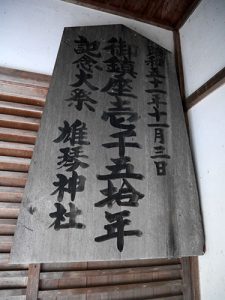

加賀市に鎮座する菅生石部神社。御祭神は菅生石部神。

春を呼ぶという例大祭御願神事(ごんがんしんじ)が今日を行われました。

今週の大雪がまだ道路脇にうずたかく残る中、国道も片側2車線の1車線が埋まってノロノロ運転になり、30分前にようやく到着しました。

旧暦正月のこの日に祈願をすれば願いがかなうと言われ、境内には大勢の地元や観光者で賑わっています。

鳥居前に青竹が積まれている。

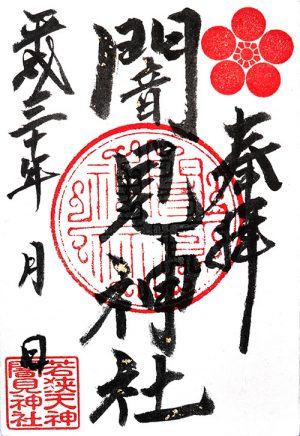

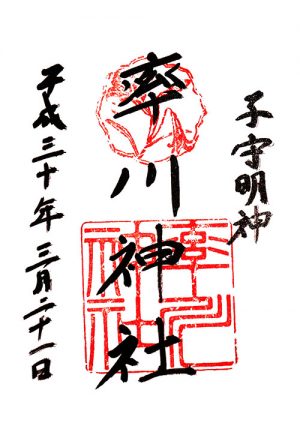

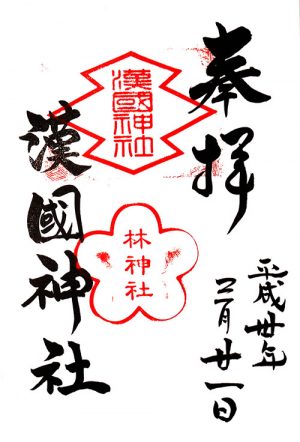

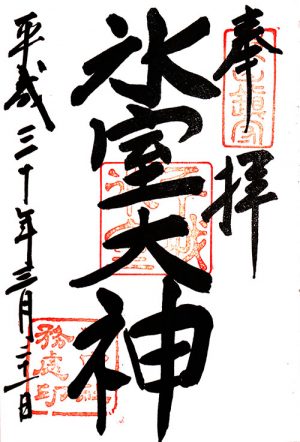

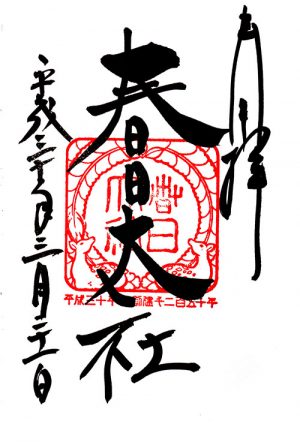

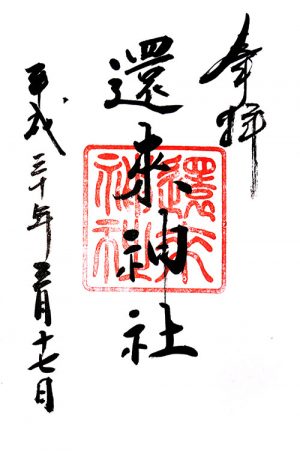

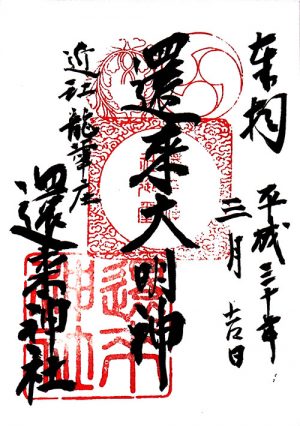

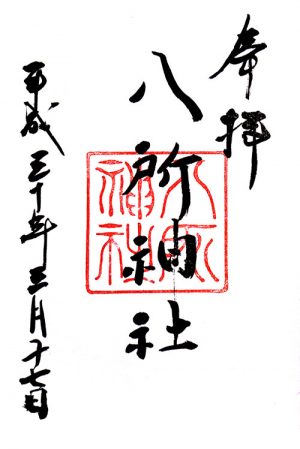

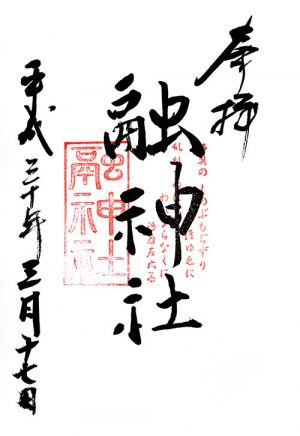

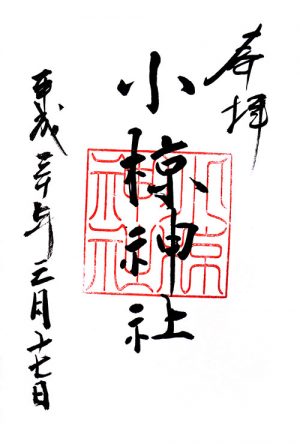

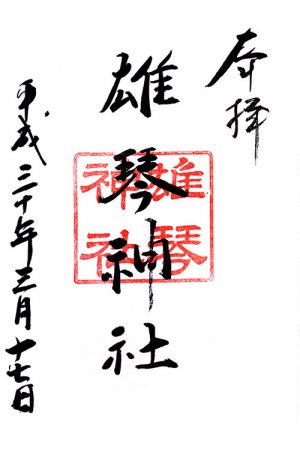

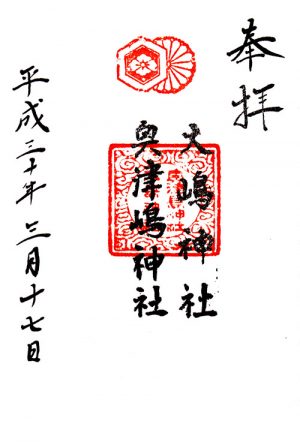

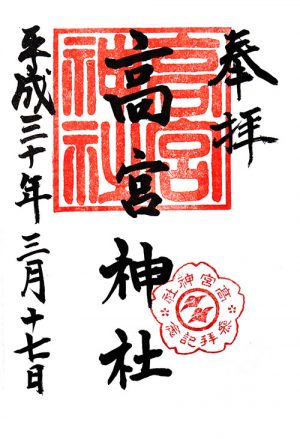

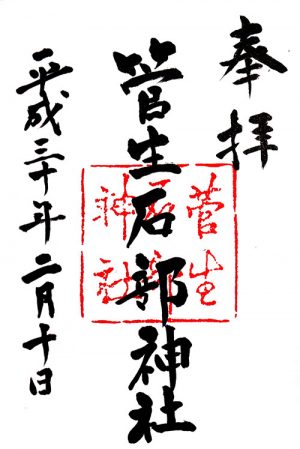

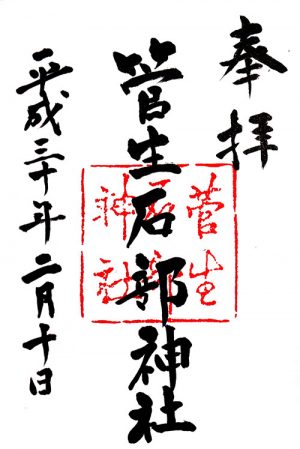

始まる前に社務所で御朱印をいただきました。

社務所横で御願まんじゅうとごんがん寿司が売られていました。縁起ものであるので御願まんじゅうを買ってきました。後でわかったことですが、まんじゅうは御願神事限定の販売で、祭りが終了するまでに売り切れるほどいつも人気なんだそうです。

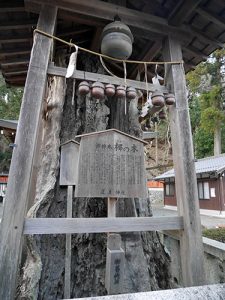

神門から拝殿までの参道横で火が焚かれ、藁で編まれた櫓(アズマヤと呼ばれる)が組まれている。

11時に社務所前で祭典が始まり、宮司などが拝殿へ入っていく。

しばらく待っていると、神を迎える警蹕が拝殿外まで響いてくる。

鳥居前で竹を割る音が響き始め、竹を担いだ若衆が「ワッショイ」のかけ声で盛り上げる。

先頭の2人が拝殿に駆け込むと同時に、

アズマヤに火が付けられ、続く若衆が下をくぐって神門前や社務所前で竹を割り始める。

太い竹は2回、3回と投げないと割れないことも多いが、割れたカケラが周囲に散らばり、投げた竹が飛んでくることもあり(警備の警察官や保存会の方が一生懸命止めてくれる)本当に迫力がある。

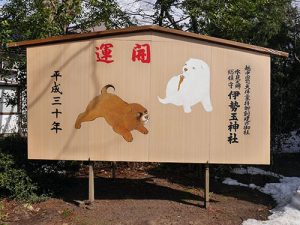

用意された竹(約300本)をすべて割り終えると、拝殿から長縄の大蛇を引きずり出す。

神門から鳥居前へ、

また社務所側の参道から境内に戻り、拝殿へ。

3回拝殿へ戻った大蛇は、4回目敷地橋へ向かう。

橋の上から大蛇は大聖寺川に投げ込まれ退治される。

流れる大聖寺川の真っ白の河川敷に報道陣がスタンバイ

というのも、今日はBS12の「日本の祭り」の取材が入り、地元MROが密着していました。MROで3月21日に放送されるということで楽しみです。

今年は寒いこともあり、大聖寺川には飛び込まないという情報も噂される中、2名の若衆が川に飛び込みました。

大蛇が退治された後、割られた青竹を持ち帰る人々。

(1)天井裏に置くと雷避けになる

(2)玄関先に置くと魔除けになる

(3)箸にすれば身体健康、病気平癒、虫歯予防になる

といろいろ言い伝えがあるようですが、地元の方は何本も持って帰る人もいました。

帰宅して御願まんじゅうをいただきます。

竹の切り口に「御願」と書かれた印を押され、加賀特産丸芋、加賀の清酒と酒粕を使った風味豊かな味わい。

表皮の黒いシミは中のあんこをはみ出ているのではなく、無病息災を願って竹炭エキス(食用)で付けた跡です。

御願神事 2月10日

11:00 祭典(境内→拝殿)

11:15 竹割開始

11:45 長縄大蛇お練り

12:00 敷地橋から大聖寺川に長縄大蛇を投げ入れ

祭典(拝殿)

菅生石部神社

石川県加賀市大聖寺敷地ル乙81