青葉山は福井県高浜町と京都府舞鶴市にまたがる山で、高浜町の市街を走っていると秀麗な裾野をひく山容を見ることができる。若狭富士と呼ばれるが、元修験の山で東峰と西峰の2つのピークをもつ双耳峰。

今日は中山口から登ることにする。

中山寺に到着。東峰まで3.1キロ。9時16分にスタートする。

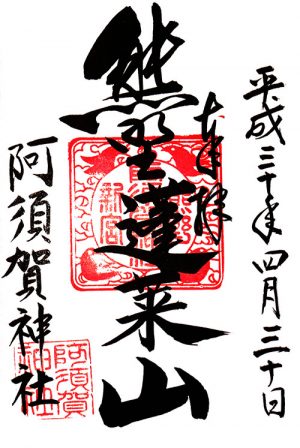

5分で中山集落の青葉神社に到着。登山の無事を祈る。

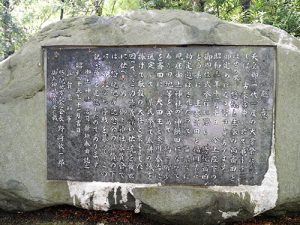

青葉神社は東峰山頂に祀られる神で、東峰三十三所の神々を祀る。その里宮としての位置づけか?

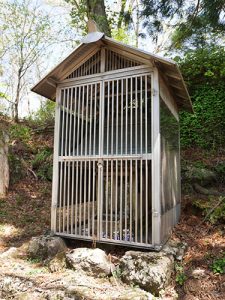

拝殿左に境内社が1社ある。

青葉山青少年旅行村に駐車した場合の登山口に到着。9時28分

ここで案内板を確認する。

今日のコースは、中山寺コースを上り、東峰、西峰と縦走し、松尾寺コースを下る。松尾寺からは麓の今寺集落、高野集落の氏神を回って帰ってくる。

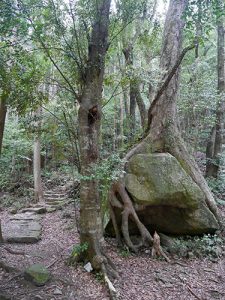

上り初めてすぐ斜面に大岩をチラホラ見るようになる。初めからかなりきつい急登になる。

中山寺コースと高野コースの合流点。9時41分

TV中継アンテナを過ぎて展望台に到着。9時59分

若狭湾の眺めが絶景だが、午前中なので少し逆光

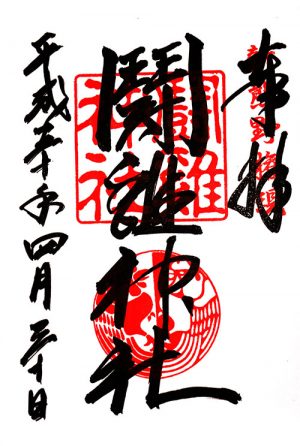

10時1分、金比羅神社(金比羅大権現)に到着

馬の背に立つ。10時25分

両側に切れ落ちる岩塊が尾根に横たわり、西に西峰が見える。

南の眼下には高浜の村々と山並みが広がる。風が心地よいが、強風や雨の日は厳しそうだ。

東峰と西峰の間はまさに修験の修行場だ。

東峰に到着。10時37分

青葉神社。前に燈籠が2基と、左に磐座のような岩塊がある。本殿は覆屋の中で見えなかった。

本殿裏に「青葉山 東峰山頂 標高693m」の表示

10分ほど行くと初めての梯子が出てくる。

梯子を登ってすぐ縄につながって、すれ違いできない狭い道を行く。

ここからいくつも梯子と縄が出てくることになる。

東峰から20分ほどのところ、笹が覆い茂りちょっとした藪漕ぎに入る。

夏以降は道も見えづらくなりそうで大変だ。

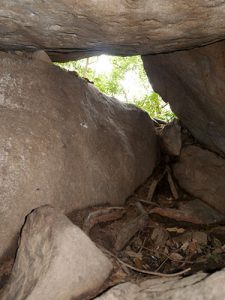

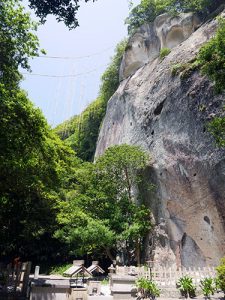

11時8分、大師洞を通過。泰澄大師参篭の伝説がある場所。

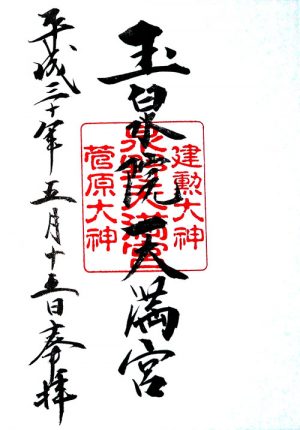

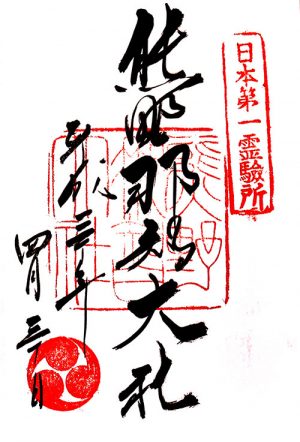

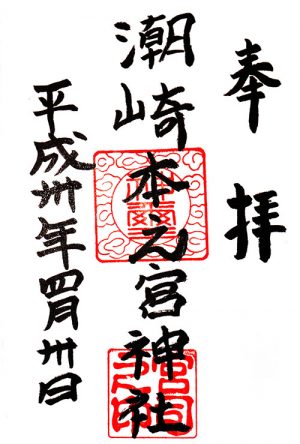

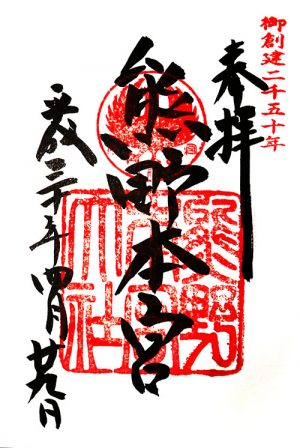

11時16分、西峰に到着。西青葉神社(西権現)、西峰三十三所の神々を祀る。

本殿後方に岩塊があり、登ることができる。

神社の背後にあるのは通常磐座だが、頂上が削られており現在はそういう位置づけではないらしい。

「青葉山 西峰山頂 標高692m」と建っている。ここはまだ福井県

眼下に美しい若狭湾の眺望が広がっている。

西峰で20分ほど休憩兼補給を行う。

西峰を出発して3分ほどで松尾寺コースと高野コースの分岐点に至る。

わかりにくいが右の木の下をくぐって進む。どうもこの辺りが県境のようだ。

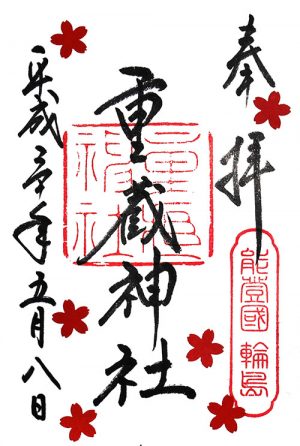

分岐から1分、11時38分松尾寺奥の院(青葉山権現)に到着。周辺に燈籠が2基ある。

12時10分、平場に出る。ここに崩れた鳥居があった。西青葉神社のものか、松尾寺奥の院のものかははっきりしない。

12時19分、松尾寺口に到着。

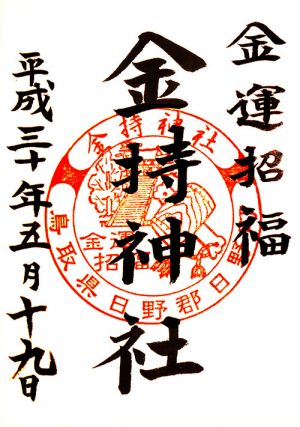

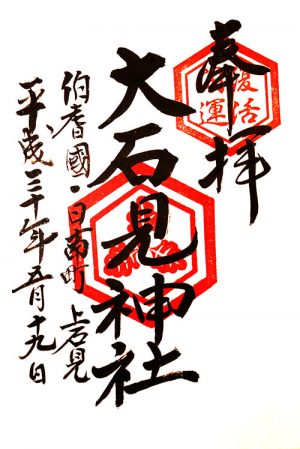

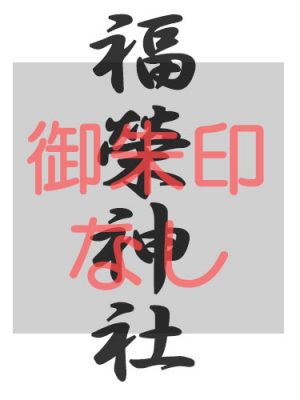

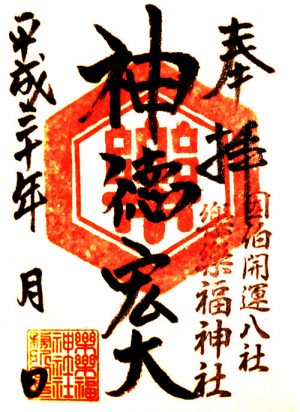

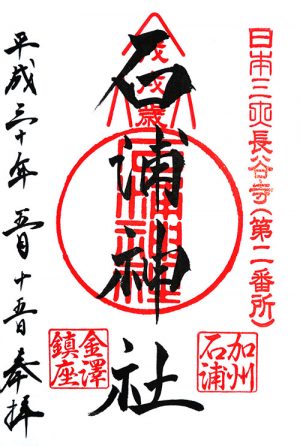

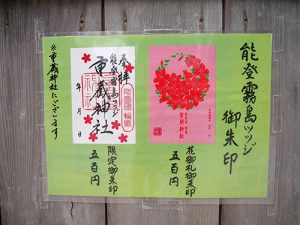

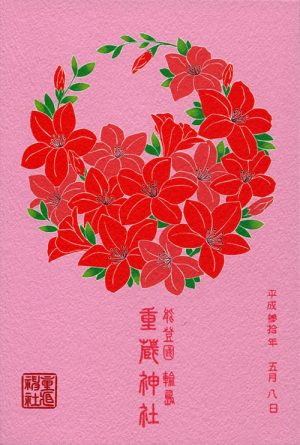

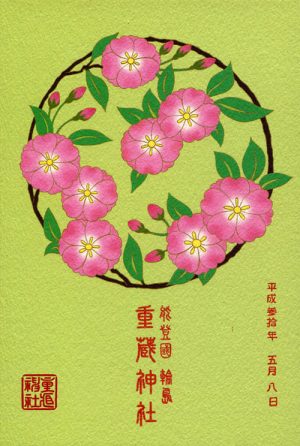

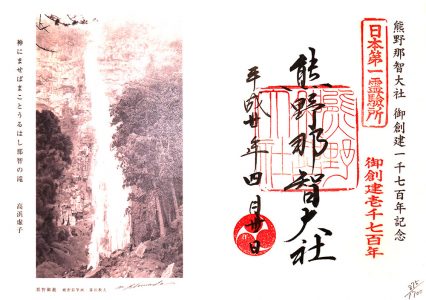

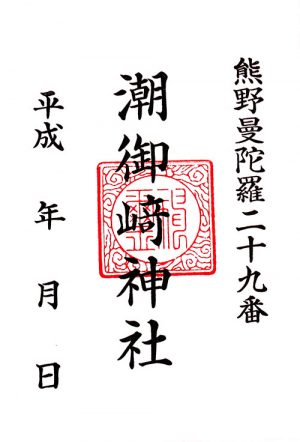

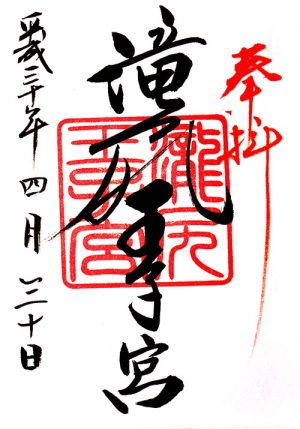

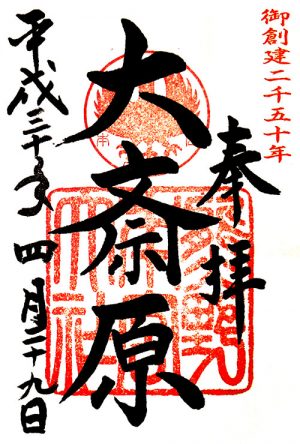

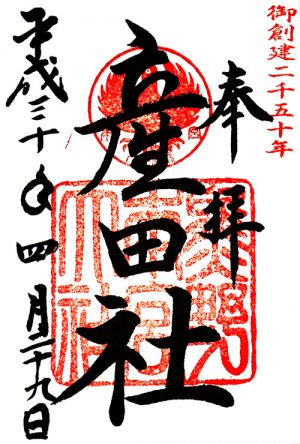

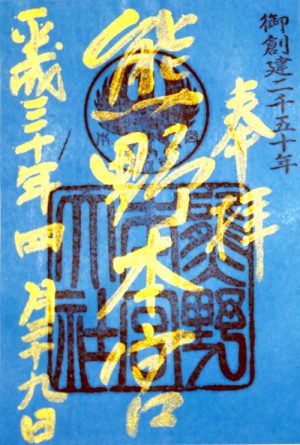

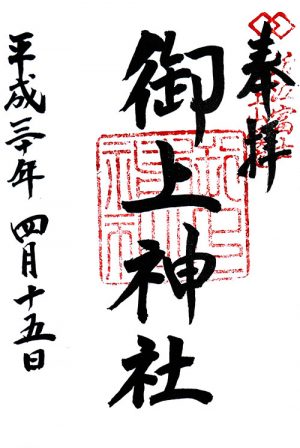

西国観音三十三所第29番札所で、草創1300年イベントもしているので、御朱印をもらい、宝物殿を見学する。

松尾寺の由緒譚に青葉山の双耳峰が中国の馬耳山に似ているという話が出てくる。本尊の馬頭観世音菩薩は、松尾寺、中山寺、馬居寺と青葉山周辺三ヶ寺で本尊とされ、何か関連があるのだろう。

13時45分松尾寺を後にして帰途につく。

14時3分、今寺口に到着。

登山口は今寺集落の最奥部であり、ここに熊野神社が鎮座する。

左右に境内社が1社ずつあり3社が並ぶ。

手前に名前がわからない寺が建つ。もとは熊野神社と一体のものだろう。

中を覗くと、左に十一面観世音菩薩、右の朽ちているのもおそらく同じであろう。

松尾寺奥の院の元本尊は十一面観世音菩薩で宝物殿に納められていた。十一面観世音菩薩を主峰とする白山を開山した泰澄大師の伝説とともに非常に興味深い事例である。

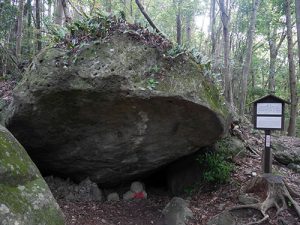

今寺口から歩くこと10分ほどで、田の中に岩を見つける。

大成の大岩と呼ばれるもので

上に道標が立っている。

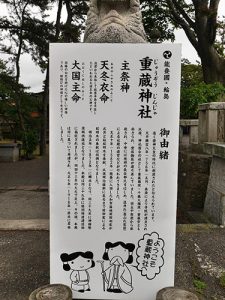

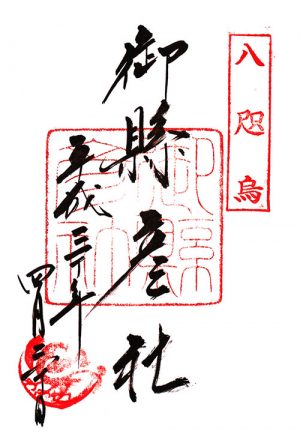

さらに歩くこと10分、隣の高野集落の金剱神社に到着。

ここも3社並ぶ形式で、中央に金剱神社、左に稲荷神社、右は不明だった。

14時44分、7分ほど歩いて高野集落の東の外れにある高野口に至る。

最終的に中山寺に到着したのは15時4分。寄り道しながら約6時間の行程、19000歩の登拝の旅でした。

青葉山

福井県大飯郡高浜町・京都府舞鶴市