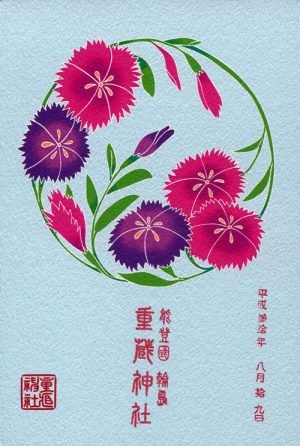

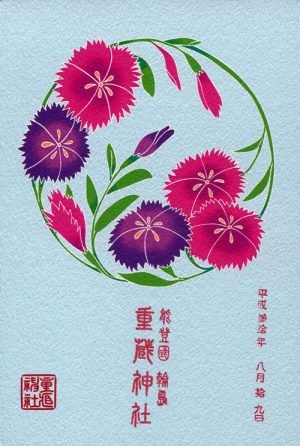

輪島市に鎮座する重蔵神社に今月も行ってきました。8月の花御札はナデシコです。

輪島大祭まで一週間ですが、境内は静かです。

拝殿に参る。

拝殿前の要石と手水舎の間に何かできるようです。

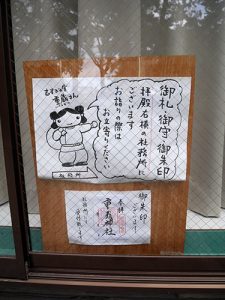

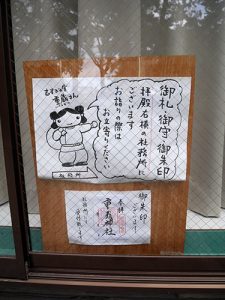

輪島大祭限定の御朱印があるかと思っていましたが、早かったようです。

今月は花御札がよく出たようで、品切れでした。ということで、9月の参拝時に授与していただきました。

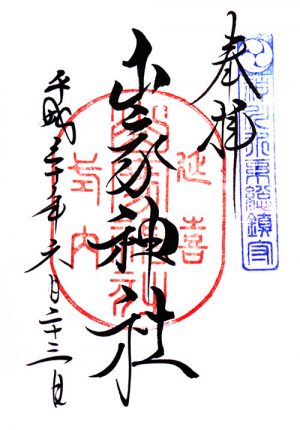

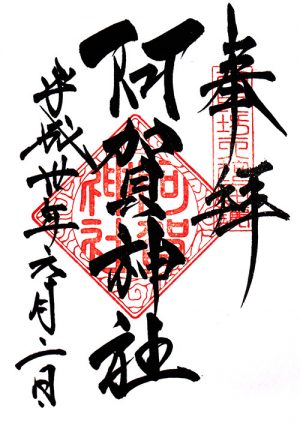

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

輪島市に鎮座する重蔵神社に今月も行ってきました。8月の花御札はナデシコです。

輪島大祭まで一週間ですが、境内は静かです。

拝殿に参る。

拝殿前の要石と手水舎の間に何かできるようです。

輪島大祭限定の御朱印があるかと思っていましたが、早かったようです。

今月は花御札がよく出たようで、品切れでした。ということで、9月の参拝時に授与していただきました。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

羽咋市に鎮座する氣多大社。13日・14日と心むすび大祭に合わせる形で

能登立国1300年を記念して、境内に約500本のろうそくを灯し、拝殿にプロジェクションマッピングを投影するという光の競演が行なわれました。

神門前にプロジェクションマッピングの機器が置かれ、スタンバイしています。

拝殿と神門は屋根が葺き替えられ新しくなっている。

7時日没は過ぎたがまだ明るい。

10分ほど過ぎて、暗くなってきてからプロジェクションマッピングが始まった。

5分ほど投影が過ぎた頃に2人の巫女による舞が行なわれた。

30分過ぎから拝殿内で胡弓と琴の演奏が始まったが、斜めからだと全く中が見えないので場所を少し移動して正面近くに移動したが、まだ人が多かった。

胡弓と琴の演奏が終わった頃、ようやく人が帰り始めたので正面近くの最前列を確保できた。

プロジェクションマッピングで投影されるのは、宮司が撮影した神道をテーマにした写真という。

氣多大社

石川県羽咋市寺家町ク1−1

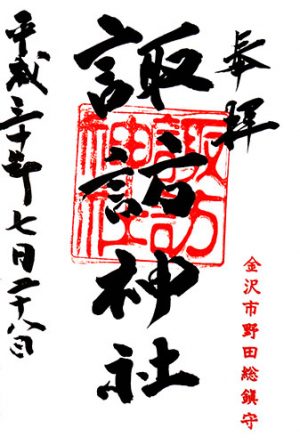

金沢市に鎮座する諏訪神社。御祭神は建御名方命、誉田別命。

今日は金沢お宮さんめぐりで参拝する。

拝殿に参る。

諏訪神社

石川県金沢市寺町5丁目2-41

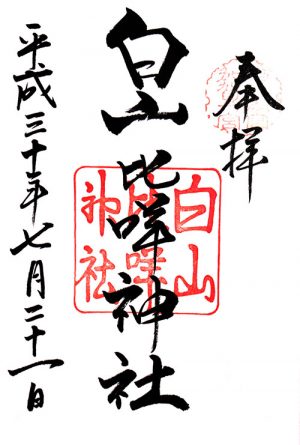

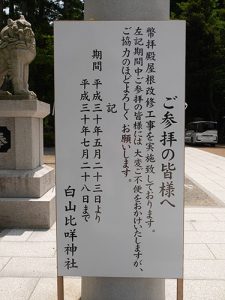

白山市に鎮座する白山比咩神社。

大きな重機が境内に入っていました。

拝殿・幣殿の屋根の改修工事が行われています。

宝物殿に入って、企画展示を見てきました。

森田柿園は幕末の加賀藩士で、明治に入って天領だった白山麓18ヶ村を石川県・福井県のどちらの帰属にするかにあたり、石川県側の調査を担当しました。白山比咩神社の古文書を書き写して残し、石川県や白山比咩神社の歴史に重要な足跡を残しました。

1年前の白山開山1300年展を見たときは冷房が壊れていて暑かったですが、今日は涼しかった。人もまばらだったので、ゆっくりと鑑賞しました。

白山比咩神社

石川県白山市三宮町ニ105−1

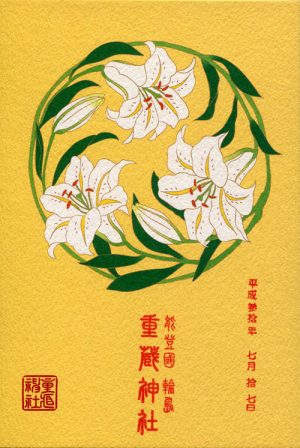

輪島市に鎮座する重蔵神社。今月の花御札をいただいてきました。7月の花は百合。

拝殿に参拝する。

境内社の子安神社の裏に「えんむすびの木」の案内ができていました。

二本の木が上の方で絡み合っている。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

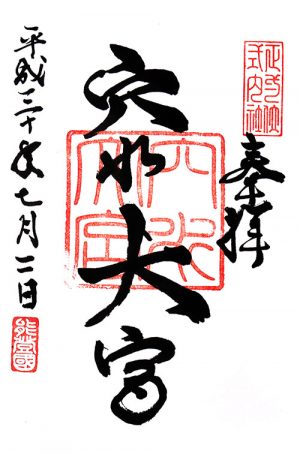

穴水町に鎮座する穴水大宮。御祭神は田心姫命、湍津姫命、市杵嶋姫命、正一位稲荷大明神を主祭神とする。

近くまで来たので久しぶりに参拝する。

拝殿に参る。

夏越の大祓が終わったばかりなので、茅の輪をくぐる。今シーズン3回目

左奥の社務所(大宮会館)で御朱印をいただく。

前回は奥の平地になっている部分にも建物が建っていて、左右の建物がつながっていたのだが

帰り、拝殿前のおみくじが結んであった木に実が残っているのに気が付いた。

梅かな?

当宮は最近はパワースポットとして売り出しているらしい。

拝殿前にある「のとひめ鏡」

干支の刻石の真ん中に子沢山で安産の犬が座っている。

穴水大宮

石川県鳳珠郡穴水町字大町ホ−1

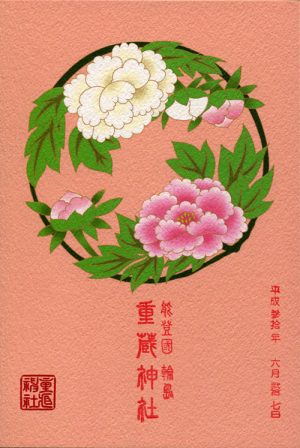

輪島市に鎮座する重蔵神社。今月の花御札をいただいてきました。6月は牡丹。

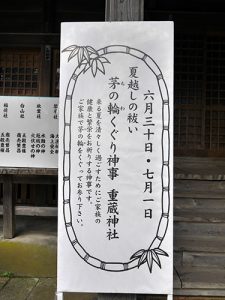

拝殿前に茅の輪がありました。今季2回目の茅の輪くぐりをします。

夏越の大祓の前に一度嵐が来そうです。

境内ではアジサイが綺麗に咲いていた。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

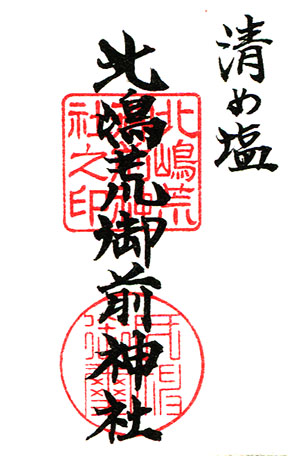

珠洲市に鎮座する北嶋荒御前神社。

今回は御朱印ではないけれども、社号印と墨書きは参考になるので掲載する。

今年は越前国から能登国が分立して1300年となり、「能登立国1300年のおもてなし」というチラシ(道の駅千里浜)の企画で行ってきた。

場所は道の駅すず塩田村

塩の資料館では製塩の方法などを学習できる。

資料館横で揚浜式という日本で唯一の製塩方式で塩を作っている。

作られた塩は道の駅でも販売されている。

チラシを持参すると清め塩をいただける。

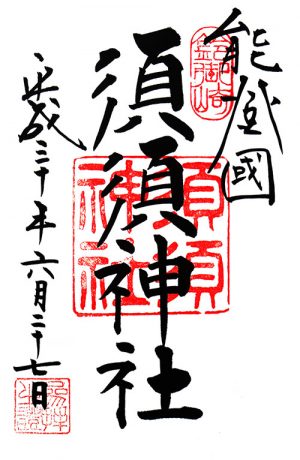

珠洲市に鎮座する須須神社高座宮。御祭神は天津彦彦火瓊瓊杵尊、美穗須須見命。

能登ふるさと博の秘宝めぐりという企画で、境内にある寺家の大奉燈収蔵庫を見学させていただいた。

4基ある大奉燈は能登に無数にあるキリコの中でも最大級のもので、9月の第2週土曜日の夜に実際に使用される。

これだけ大きいと組み立てはクレーンを使用しないといけないようで、バラすよりはこうして収蔵庫に入れたほうが管理しやすいとのこと。

文字の部分が白かったが、キリコに灯りがともると黒く浮き上がるのだそうだ。実際に見てみたい気分になった。

さすがにこれだけ大きいと人が担ぐというわけにはいかず、車が付けて引く。

それでもかなり大変だろう。

キリコが8mくらいだった以前は大鳥居の前の砂浜から海に入っていたそうだ。

今は道路ができて段差ができたので、浜の方には下りられない。

そのまま案内を受けながら拝殿の方へ向かう。

社業は800年を越える貴重な原生林が残されている。

大木も多いため、最近の強風では枝折れや倒木があったようだ。

まずは拝殿に参る。

その後、もうひとつお願いしていた拝殿横の宝物殿の中も見学させていただいた。

五体の男神像は思っていたよりも大きなものであった。四体には顎髭があるが、一体はなく若々しい感じ。

また義経伝説の残る能登ならではの、源義経ゆかりの蝉折の笛、弁慶の左銘入り守刀がある。

ほかには藩政期のものと思われる古い絵図が二枚あった。山伏山の奥宮、高座宮、金分宮、そして高勝寺と神仏習合していた頃の須須神社の様子が描かれていてとても興味深かった。

最後に拝殿横で御朱印をいただいた。

今日は雨予報であったが、案内されている間はなんとか天気が崩れなかった。境内を後にするとともに降り出し、神様に歓待された気持ちになった。

須須神社高座宮

石川県珠洲市三崎町寺家4-2

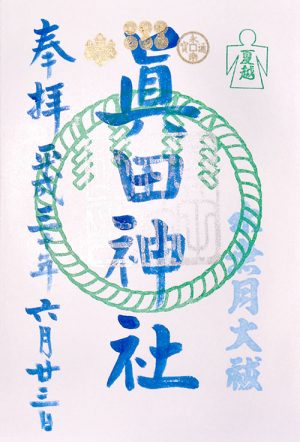

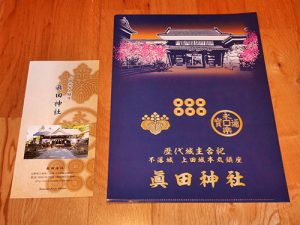

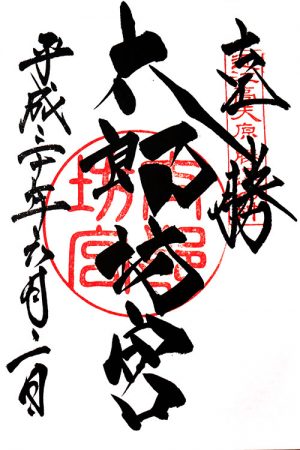

上田市の上田城内に鎮座する眞田神社。御祭神は上田城の歴代城主である真田氏二代、千石氏三代、松平氏七代を祀る。

本丸東虎口の櫓門の先に鳥居が見える。

小雨が降っている夕方なので参拝者は少ない。

参拝者というか城内の観光客がそもそも少ない。

今日から夏越の茅の輪が設置されたので、厄払いにくぐってきた。

拝殿に参る。

社務所で御朱印をいただく。今日から授与が始まった夏越の大祓特別バージョン

墨書きは夏らしく青色、社号印は銀色、上の社紋は金色になっている。書き置きもあったが、直接も書いていただける。

雨の日御朱印特典ということで、赤・青2種類のうち1つファイルをいただけた。

運が開く傘みくじは雨の日が似合うな。

眞田神社

長野縣上田市二の丸(上田公園内)

上田市に鎮座する山家神社。御祭神は大国主神、伊邪那美神、菊理媛神を主祭神とし、日本武尊、神八井耳神を相殿に祀る。

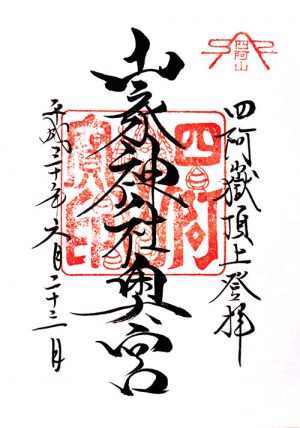

今日2回目の四阿山登拝を終え、またたくさんの御朱印をいただくため参拝した。

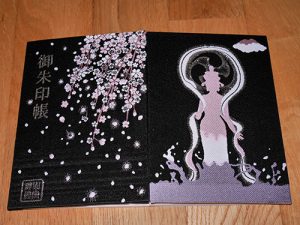

1冊目の白山御朱印帳が埋まった(表のみ記帳)ので、今年記念販売された白山御朱印帳夜景バージョンを購入した。

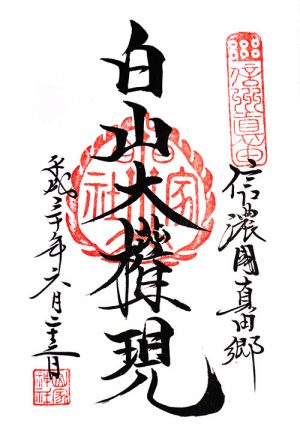

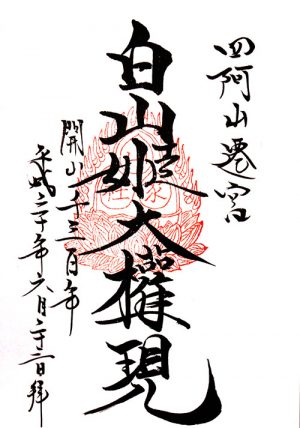

白山御朱印帳を購入したので1ページ目には白山大権現の御朱印

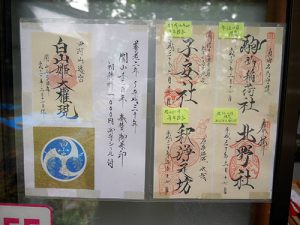

今年は奥宮の建つ四阿山が開山1300年を迎え、限定御朱印も特別バージョンになっているものがある。

四阿山開山千三百年奉賛御朱印。奉賛金込みで御守シールが付く。そろそろ終了するらしい。

そろそろ始めるかなーというのでいただいた四阿山開山千三百年見開きバージョン。

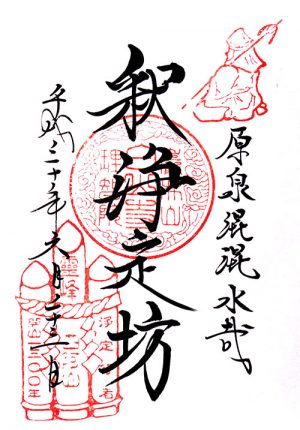

開山1300年記念で開山浄定坊を祀る浄定社の御朱印も今年いっぱいは特別バージョン。

拝殿左の浄定社

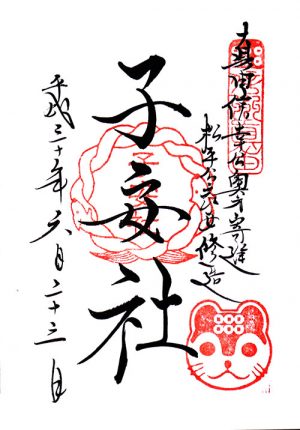

今年は戌年ということで、戌の日限定の子安社の御朱印は特別バージョンになっている。

今日の登拝はこの戌の日に合わせた。

本殿裏手に建つ真田信幸公室の小松姫寄進の子安社。

山家神社

長野県上田市真田町長4473

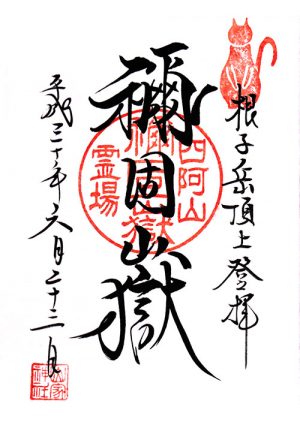

四阿山へ2回目の登拝。

6月~10月は「山家神社奥宮」と墨書きされる。

今回は菅平高原から根子岳を経由して四阿山山頂を目指す。

天気は午後から崩れる予報だ。

8時50分登山届を書いてスタートする。

根子岳には菅平牧場の横を登っていく。

牛が出迎えてくれた。

20分ほどで東屋に到着。

南から崩れる予報なので、北の方はまだ景色が見えた。

北アルプスが雲海の上に顔を出し、絶景を作り出している。

さらに30分ほど登ると、登山道の脇に何か建っている。

見逃してしまうような場所に立つ「禰固岳八合目」の石碑

山頂近くになると登山道はガレ場になる。雨が降る前で乾いていて歩きやすかった。

1時間20分弱で根子岳山頂(2207m)に到着。

山頂に鎮座する禰固岳霊社

山家神社で山頂の写真を見せると、猫のカワイイ根子岳の御朱印がいただける。

風を遮るものもない山頂は強風吹きさらしだったので、早々に四阿山に向けて一度下山する。

途中、巨石がゴロゴロとした岩脈が現われる。

圧倒されながらも、岩で強風も避けられて快適に進めた。

底近くは笹原を進むのだが、天候が徐々に怪しくなり強風で横から煽られ、登り返しに入ることにはポツポツ降ってきた。

1時間ほどで登り返しが終わり、四阿山山頂と菅平・四阿高原の分岐地点に到着。

少し平坦になったので山頂へと急ぐ。

前回も登った木道の先に山頂がある。あともう少し

長野側奥宮(信濃社)

奥の群馬側奥宮(上毛社)は今年新しくなった。

自分は参加していないが、人力で木材を荷揚げして組み立てたもので、やはり吹きさらしなので数十年しか持たない。

天気は怪しいが、新しい奥宮は清々しい気分になる。

分岐からは20分、時折小雨が降っているので山頂に人はまばら。

自分も昼食を軽くとり、早々に下山を始める。

12時過ぎ、分岐地点まで戻り、菅平高原へ下りる。

5分ほどで菅平高原と四阿高原の分岐になる。

最終的には菅平高原に戻るが、今日は西中宮へ寄るため四阿高原へ下りる。

長野側の登拝道だった道の途中には石祠を複数見られた。

分岐から50分、奥に旗が建っているのが見えた。これがないと見逃してしまうような場所に中宮があった。

手前に石祠があり他にも石碑の境内社が複数あるが、さらに左奥の茂みの先に中宮が建つ。

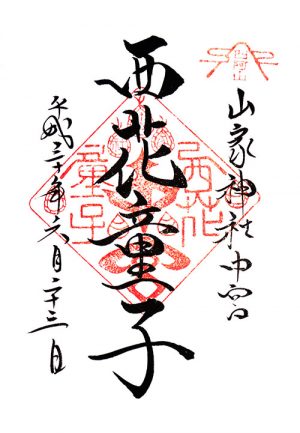

山家神社の西中宮。

巨石の脇に雨風を凌ぐように社が建っている。

西花童子と呼ばれた西中宮の御朱印

西中宮から菅平高原に戻るのに1時間ほどかかった。途中遂に雨が降ってきた。

やはり素直に菅平高原に下りるのが賢明のようだ。

山家神社奥宮(四阿山山頂)

長野県上田市真田町・群馬県吾妻郡嬬恋村

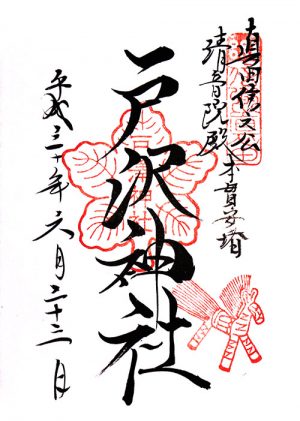

上田市に鎮座する戸澤神社。御祭神は建御名方命、八坂刀売命。

信濃国一宮の諏訪大社の御分霊を遷して戸澤郷の産土神とした。

集落内の西斜面に鎮座する。

鳥居の先に広い境内

社殿前には狛犬や石燈籠が対で奉納されている。

拝殿に参る。

石燈籠には嘉永元年の銘があるが、明らかに一部は後世に入れ替えられている。

本殿左の高台に石祠の境内社が並ぶ。

本殿側面には龍の彫刻が入っている。

屋根の鬼瓦は石製で、これは古いようだ。

境内社の前に「諏方社」の石扁額が残り、かつて諏訪大明神と呼ばれた名残だろうが鳥居に掛かっていたものか。

社殿の左にも建物がある。妻の向きがお堂のようで、神仏習合時に観音堂など仏像を祀っていた場所だろうか。

本務社の山家神社で御朱印をいただいた。

戸澤神社

長野県上田市真田町長字柳又7496

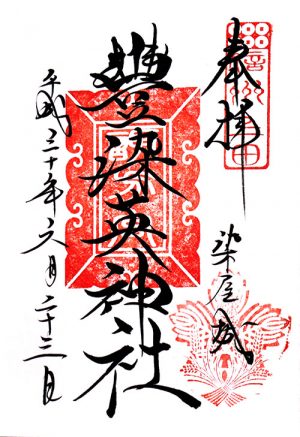

上田市に鎮座する豊染栄神社。御祭神は健南方富命、豊磐窓命、伊弉那美命、伊邪那岐命、大日霊命、誉田別命。

狭い道を進むと行き止まりに鎮座する。

鳥居の先に社殿が建つ。

手水には明和元年の銘。

拝殿に参る。

拝殿の中には随神像が祀られている。

拝殿後ろの本殿

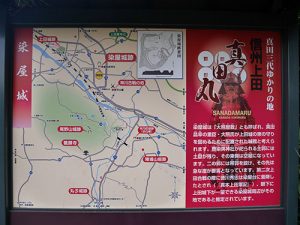

神社境内は染屋城の主郭跡で、入口に案内板も建つ。

第二次上田合戦でこの周辺に徳川秀忠が上田城公略のため陣を張ったと言われる。

社殿左に土塁が残り、その上に境内社が並んでいる。

手前から天満宮、金刀比羅社、皇大神社、阿夫利社、豊岩窓社(石祠)、不明(石祠)、不明(石祠)となり、土塁下奥に三峯社がある。

御朱印は本務社の山家神社でいただいた。

豊染栄神社

長野県上田市古里字英2144-イ

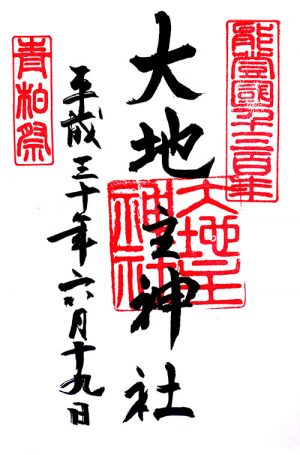

七尾市に鎮座する大地主神社。御祭神は大山咋神、素盞嗚尊、伊許保止命。

能登立国1300年と神社創建1300年を記念して再建された二の鳥居。日吉大社を本社とし、山王鳥居とする。

能登国立国の旧暦5月2日である6月4日に千三百年慶賀祭が行われ、二の鳥居のくぐり初めの儀が執り行われた。

大地主神社は青柏祭が有名。鍛冶町、魚町、府中町の三台の山車が繰り出す。

境内には鍛治町の山車庫がある。丸に山の鍛治町の印が付いている。

山車庫の端には、鍛治町の氏神である鍛冶神社が祀られている。

拝殿に参る。

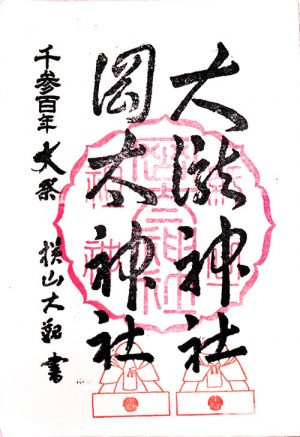

授与所で御朱印をいただいた。「能登國千三百年」の特別印が入る特別バージョンになっている。

大地主神社

石川県七尾市山王町1−13

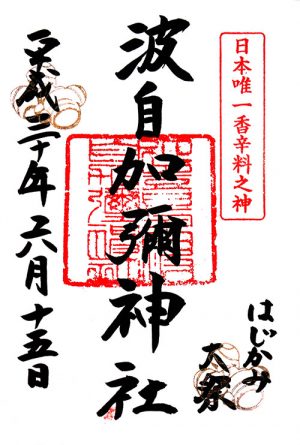

金沢市に鎮座する波自加彌神社。御祭神は波自加彌神と正八幡神を祀る。

今年はショウガの印が金色になり、ショウガ色に近くなりました。

今年もはじかみ大祭に行ってきました。

今日は朝から風が強かったこともあってか、昨年よりも若干参拝者が少なく感じる。

ふるまいテントで

ショウガ味のご飯の入った寿司と、ショウガ入天かすの入ったうどんをいただいた。

奉納者の玉串奉奠が終わった後、神職らによりショウガ湯が

小皿に注がれ

ショウガ湯を飲み干して

小皿を地面に叩き割って、厄払いをする。

その後、参拝者にもショウガ湯が振る舞われた。一年の無病息災を願い、ショウガ湯を飲んできた。

今年は例年の高知産と愛知産に加えて、和歌山産のショウガが加わり、ピリリと甘辛い味でした。

波自加彌神社

石川県金沢市花園八幡町ハ165

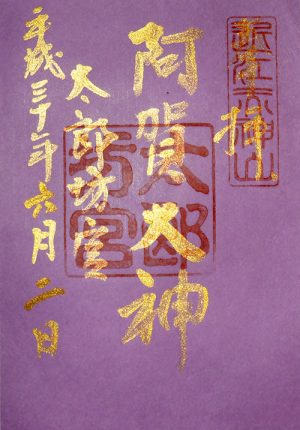

東近江市に鎮座する太郎坊宮。御祭神は正哉吾勝勝速日天忍穂耳大神。

修験の山として「太郎坊大権現」と崇敬されたことから当神社の尊称と

阿賀大神とも呼ばれる御祭神の正式社名の2種類の御朱印をいただける。

本殿に参拝した方限定で金字の特別御朱印もいただける。こちらからお願いしないと出てこない書き置きバージョン。

数ヶ月に1回墨書きが変わるようで、今は「阿賀大神」だった。

太郎坊宮の鎮座する赤神山、通称太郎坊山は一際目立つ。

約7000万年前の湖東カルデラの痕跡で湖東流紋岩でできている。

南から北に一直線に延びる参道の先に赤神山が聳える。

一の鳥居と社号標。横に第一駐車場がある。

赤神山を眺めながら参道を行く。参道沿いに無数に並ぶ燈籠は御大典記念として昭和三年に建てられたものがほとんどのようだ。

二の鳥居前に御神田があり、第二駐車場がある。

御神田内の鳥居は赤神山に向かって建っている。

二の鳥居の横にも社号標が建つ。

赤神山の麓に到着。いよいよ上りが始まる。

「是ヨリ本社マデ三二六米」

本殿まで742段の石段が続く。

麓は天台宗成願寺の境内になっている。御本尊は薬師如来。

かつて50余りあった社殿僧坊のひとつで、江戸時代に復興された。

階段下には彩色された延命地蔵菩薩が祀られている。

階段の途中には熊野権現社が建つ。

成願寺の境内から太郎坊宮へ続く階段に鳥居が建つ。

階段の途中にあまり見かけない東屋が建っている。

脇に不上石と呼ばれる石がある。

この石は旧石段のひとつであり、明治初年までは参拝当日に魚鳥肉類を食べたものはこの石よりは上には登らず、ここで拝礼したものと言われる。不上石の名の由来という。

石面は自然に魚の形をしているといい、見ていると左に目と口、エラのようなものが見える。

500段弱登ると参集殿下駐車場がある。

駐車場に車祓所がある。

参集殿までの階段に十二支の御神像が並ぶ。

参集殿。本殿に参ってから御朱印をここでいただいた。

参集殿前の表参道から反時計回りにまわる。

祭祀庫

長楽殿

永安殿

御霊水。ここから赤神山に登ることができる。

拝殿

「赤神山」の大きな扁額がかかる。

見逃しがちな根上りのご神木

赤神山稲荷社と愛宕社

二見稲荷社と十二社神社

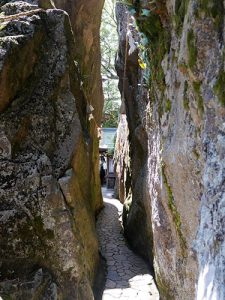

夫婦岩(左が女岩、右が男岩)前の鳥居をくぐり

その間を通って本殿に向かう。

本殿に参る。

本殿前から見る夫婦岩

眼下に一の鳥居までの参道が見える。

裏参道を下りる。

摂社地主神社

その脇に斜めに割れ目の入った岩が露出している。

一願成就社

裏参道には七福神が並び、一願成就社の近くの弁財天像の下には鎮魂窟がある。

絵馬殿まで下りてくると、滝のある池に不動明王が祀られている。

絵馬殿には大正末から昭和初年の絵馬が複数かかっている。

参集殿で御朱印をいただく。

東近江市ではこの春ももクロのライブが行われ、当宮にも参拝した。ファンによる聖地巡礼も多いようだ。

太郎坊宮(阿賀神社)

滋賀県東近江市小脇町2247

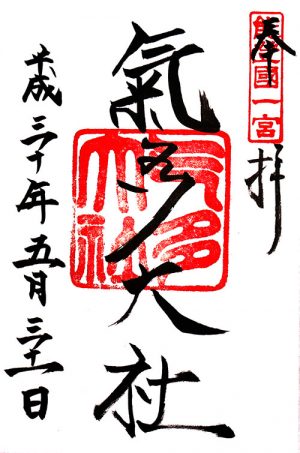

羽咋市に鎮座する能登一の宮氣多大社。御祭神は大国主命。

雲行きが怪しい。

神門は檜皮葺の葺替工事のため覆屋の中。

拝殿の屋根は葺替されて新しい。参拝中に大雨になってしばらく拝殿前で雨の神域の雰囲気を感じていた。

氣多大社

石川県羽咋市寺家町ク1−1

越前市に鎮座する大瀧神社。御祭神は國常立尊、伊弉諾尊、伊弉那美尊。

今年鎮座1300年を迎え、GWに千三百年大祭が行われた。

二の鳥居と「縣社 大瀧神社」の社号標が建つ。

鳥居には「岡太神社 大瀧神社」の扁額が掛かる。

というのも、ここ下宮の社殿は遥拝所で、神様はGWの例祭で上宮から下りてくる間だけ鎮まる。

十一面観音坐像を祀る観音堂。かつては下宮の拝殿であったが、現在の社殿に建て替えるときに移動されたもの。

中で千三百年大祭記念事業として、「よみがえる別山堂」を開催している。

奥の院割拝殿の改築により屋根から見つかった部材に、新材を組み合わせて建てられた別山堂。いずれ元の場所に再建されるようだ。

拝殿に参る。

社殿には凝った彫刻が四方に飾られている。

社殿右方の神輿殿がちょうど開かれた。

例祭で神様が上宮と下宮を行き来する神輿が四基。六角形の煌びやかな神輿。

今年の千三百年大祭は「日本の祭り」の撮影があったようだ。地元は早々に放送されるが、BSで放送されるまで気長に待とう。

今日は午後のイベントまで時間があるので、上宮に登ってみた。

大徳山とも呼ばれる権現山。上宮は山頂とは少し方角が違うので、今日は山頂には向かわない。

奥の院まで神仏習合の遺跡が残る。

「山伏岩の跡」

女人禁制の奥の院への密入者を取り締まるため、大岩のあるこの場所に毎日数人の山伏が見張り検問にあたっていたという。

「神馬・神くらの化石」

神馬に乗った神がいつもこの場所に立ち里山を守っていたので、いつの間にか神馬が化石になったと伝えられている。数年前までその面影が残っていたが、現在は石が砕け落ち、一部しか残っていないのでその姿は確認できない。

「神馬の足跡」

神代の昔、この山をめぐって神争いがあった時に、日野山上より神が馬にまたがり飛来されたその馬の足跡という。

落ち葉を除けるとそれらしい窪みがあった。

途中鳥居をくぐって先に進む。

「み火たき所の跡」

石に囲まれた場所が残る。

「十善寺の跡」

大瀧児権現の別当であった大徳山大瀧寺の奥の院の中心寺が建っていた場所という。

「ひじり堂の跡」

奥の院の手水。ほとりに不動石像が立っている。

改築された奥の院割拝殿

背後に3社の本殿が並ぶ。

中央が大瀧神社本殿。

右に岡太神社。御祭神は川上御前。延喜式今立郡の比定社。

「式内 岡太神社」の扁額がかかる。

左に八幡社。

八幡社の左にわかりにくいが上に登る道が続く。権現山山頂への登山道を兼ねる。

5分ほど歩くと鳥居が見えてきた。

「おんなじの跡」

「越南知」とも「大己貴」とも書かれ、大国主命のこと。

白山を開山した泰澄大師が開山したと伝わる権現山は、白山の御前峰、大汝峰、別山に対応するように、白山伏拝、おんなじ跡、別山堂の3つの峰がある。

権現山一の大杉が目印。御神木

「大瀧城本丸跡」

おんなじの跡にあたり、大瀧児権現を守護する城であったという。おんなじの跡、白山伏拝を含めた4つの主郭とその間に5つの堀切がある。

城跡を散策しながら別山へ向かう。主郭を断ち切るように掘られた大きな堀切。

3つめの主郭には弐の杉と呼ばれる大杉が、やはり御神木としてある。

「法花堂の跡」

4つの主郭を通り、最後にもう一度登ると

「別山堂の跡」

加工された石や瓦が散乱している。観音堂に復元された別山堂が、いつかここに再検される日が楽しみだ。

別山堂の奥に「ざぜん石」と呼ばれる大岩がある。ここに座ると白山が正面に見えたというが、今日は雲と前を遮る木々でわからなかった。

ざぜん石の背後にも巨石がむき出しになっていて、特別な空間だと感じた。

奥の院から大瀧城跡をめぐり、別山から奥の院へ戻るのに40分ほどかかった。

下山し、紙の文化博物館に行く。

月末まで、千三百年大祭を記念し「大瀧神社の至宝」が開催されている。

その特別展を記念して、大瀧神社宮司の講演会がパピルス館で開かれ参加してきた。とても興味深い話であった。

千三百年大祭を記念した特別御朱印が年末まで頒布されていて、神社近くの氏子宅とここパピルス館で入手できる。

地元産の越前和紙を使い、社号も特別なものになっている。

一の鳥居と社号標

横山大観による揮毫の社号標の文字。特別御朱印はこの社号標の文字を元にしている。

宮司の話を聞き、あらためて下宮を訪ねる。

大型バスで大勢の観光客が来ていた。境内で大勢の人に会ったことはなかったので少し驚いた。

拝殿を正面から見る。複雑な屋根の構造だが、正面から見ても屋根の妻の頂点が一直線に並ばないのだそうだ。完全な形にしない、いわゆる「未完の美」なんだそうで、わざと少しずれている。

拝殿の基台の石積みは、上が青石、下が赤石とツートンカラーになっている。

また地震により石がずれないように、角石は一つの石になっている。

大瀧神社

福井県越前市大滝町13-1

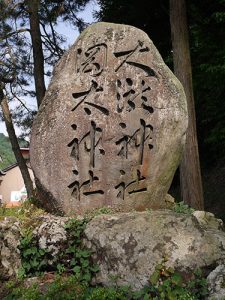

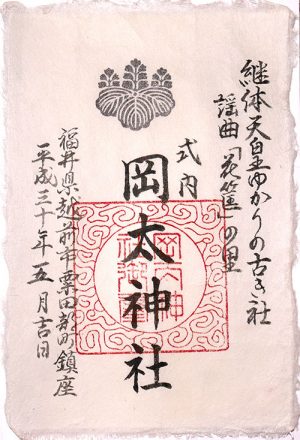

旧今立町粟田部に鎮座する岡太神社。御祭神は建角身命、國狭槌尊、大己貴命で、継体天皇を配祀する。

朱色の鳥居をくぐり境内に入る。

拝殿に参る。

上って本殿前の拝所に参る。

玉垣に囲まれて本殿と2社の境内社が並ぶ。

参拝後に宮司宅で御朱印をいただいたが、宮司が留守で書き置きをいただいた。

書き置きの紙はどこかの和紙を使っているようだ。今回は宮司直筆の御朱印をいただけた。

岡太神社

福井県越前市粟田部町大山19

越前市に鎮座する荒樫神社。御祭神は天照皇大神を主祭神とし、仲哀天皇、神功皇后、表筒男神、中筒男神、底筒男神を相殿に祀る。男大迹皇子(継体天皇)の創祀と伝わる。

集落入口に「荒樫神社」の社号標が建つ。

集落の奥に少しわかりにくいが、鳥居と社号標が建つ。社号標は地元の笏谷石だろうか、柔らかい石なので風化している。

階段は車が上がれるように2本の坂が付いているが、現在では段差もできて上がれそうにない。

階段を上がると、広い空間の先に社殿が見える。

階段の右手に何か石碑が建っている。調べると裏手に古墳があるようだが、場所や規模は確認できなかった。

社殿は一段高い場所にあり、階段前に鳥居、社殿前に2本の大きな杉が立っている。

十一面観音立像が2体伝わっているという。

背後の本殿は入口に板で止められている。以前は幣殿で拝殿とつながっていたようだが、幣殿は老化で取り払われたのだろうか。

本殿左に境内社の麻氣神社。かつては僧形の泰澄大師坐像が祀ってあったようだ。

泰澄大師像と十一面観音像がともにあることからみて、中世には白山信仰の影響下にあったらしい。

麻氣神社の左のほうから本殿背後の山に上る。

途中、鳥獣柵を開けて行く。幸い先に続く道はわかりやすかった。

しばらく上ると、本殿の真後ろの平坦地に境内社の鵜甘神社が建っていた。

応神天皇を祀り、延喜式今立郡の論社のひとつ。武内宿禰、繼軆天皇、安閑天皇、宣化天皇、國中主神を合わせ祀る。

帰りにもう一度拝殿内を見ると、随神像が左右にあり、絵馬も数枚掛かっているようだった。

手水は瓢箪形にくり抜かれている。

荒樫神社

福井県越前市西樫尾町28-5

倉吉市に鎮座する福積神社。御祭神は事代主神。

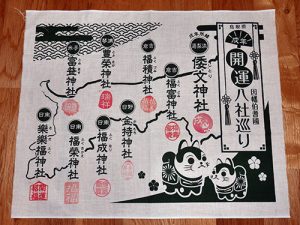

今日は開運八社巡りで参拝に来た。

最後の八社目は夕暮れになりました。

深い森の中の入口に燈籠と鳥居が建つ。

鳥居をくぐると長い階段が待っている。

階段に登れない方のために、入口にもスタンプ台が置いてある。

階段を上ると社殿が建ち、拝殿で参る。

拝殿の後ろに向拝付きの本殿が建つ。

向拝には木鼻がたくさん付いている。

無事に八社集まった手ぬぐい。少し傾いた印もあるが満足です。

福積神社

鳥取県倉吉市福積719

倉吉市に鎮座する倭文神社。御祭神は経津主神、武葉槌神、下照姫命を主祭神とし、伊弉諾命、伊弉冉命、誉田別命を相殿に祀る。

延喜式久米郡の比定社で、伯耆国三宮。文徳実録に記載のある大帯孫神とも言われる。

北東の集落入口数キロのところに一の鳥居が建っている。倭文神社はわかりにくい場所にあるため、入る場所によっては見逃すかもしれない。石額には「縣社倭文神社」と書かれている。

軽自動車でもやっと通れるような狭い集落内の道を通り、鳥居前に出る。

「式内 社 倭文神社」の社号標が建つ。

「式内」と「社」の間にもともと文字はなかったようだが、なぜか離れている。

随神門。随神は正面ではなく、向かい合っている。

参道の左に御神木があり、深い社叢に覆われている。

拝殿に参る。

本殿は玉垣に囲まれている。

本殿の右に境内社の荒神社。脇に石祠が2つある。

倭文神社

鳥取県倉吉市志津209

倉吉市に鎮座する福富神社。御祭神は木花咲耶姫・事代主命。

今日は開運八社巡りで参拝した。

社号標の建つ入口横に建つお宅。参拝後に宮司宅かと思って訪ねたが、もう1軒隣だよと教えていただいた。

宮司宅を訪ねたものの、声がけしても誰も出てこないので御朱印は諦めた。

社殿まで階段が続く。階段の途中に鳥居が建つ。

拝殿に参る。

本殿は玉垣に囲まれている。

社殿の左に境内社が一社。

社の下に数体の人形が置かれている。これは菅原道真公か、随神像か?

境内社は扉が2つあるということは、かつては小さな随神門代わりだったのか。

福富神社

鳥取県倉吉市福富326

倉吉市に鎮座する國廳裏神社。御祭神は大己貴命、少彦名命を主祭神とし、木花之開耶姫命、保食神、大山祇命、櫛稲田姫神、素盞嗚神、大國主神、品陀和気命、玉依姫命、天児屋根命を合祀する。

三代実録に記載のある國廳裏神に比定されている。

現在の道路は2つの鳥居の間に通されているのだが、南から延びる階段の先に一の鳥居、

そして扁額のかかる二の鳥居が建つ。

社号標には「伯耆國總社國廳裏神社」と書かれている。

神社は名の通り伯耆國國廳に隣接した総社で、国庁、神社ともに南を正面としているので、東に国庁、西に神社と並ぶ位置関係からして裏(後ろ)ではなく横なのだが。

随神門には2体ずつ随神が祀られている。

左の燈籠の火袋がなくなっている。

右手の手水舎の奥に社務所が建っている。

左手には神輿庫が建つ。

神輿庫には右と左に神輿が納められているが、中央には社が並んでいる。

うち3社には大正二年の木札があり、大正時代に合祀された付近の元社らしい。

境内左右には燈籠や狛犬が並び、位置が変わっているのかと思ったが元々ここのようだ。

崩れそうなものもあり近づかないようにロープが張られているが、ここも平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地震の影響を受けているようだ。

拝殿に参る。

本殿は玉垣に囲まれている。拝殿から続く幣殿、向拝、本殿と段々になった屋根が印象的だ。

本殿左に基台が残っている。もとは皇大神宮と荒神宮の合祀社が建っていたようだが、地震で倒壊してしまったのだろうか。

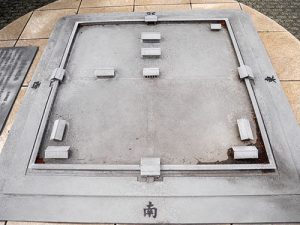

隣接する国庁を訪ねる。

発掘調査に基づいて礎石位置に柱が立てられ、規模がイメージしやすくなっている。

正面の南門

唯一西門の四脚門の建物が復元されている。

トイレ前にはパンフレットや復元模型がある。

國廳裏神社

鳥取県倉吉市国分寺426

湯梨浜町に鎮座する倭文神社。御祭神は建葉槌命を主祭神とし、下照姫命、事代主命、建御名方命、少彦名命、天稚彦命

、味耜高彦根命を相殿に祀る。

延喜式川村郡の比定社で、伯耆国一宮。今回2度目で、開運八社巡りの戌年の宮として参拝した。

少し高台にある境内の入口の駐車場に駐車し、歩いて行く。

入口に「国幣小社倭文神社」の社号標が建ち、階段を少し歩くと鳥居と先に随神門が建つ。

参道途中の右手に「国指定史跡 伯耆一ノ宮経塚」の標柱が建ち、道がある。

前回は行かなかったが、今回は登ってみる。

しばらく登ると尾根に至り、案内板が建っている。

この辺りがそうなんだろうけど、角材に囲まれた窪みがその跡なんだろうか。井戸跡のようにも見えるが。

横に西国観音巡礼の三十三番札所の石像がある。三十二番までは未確認。

今回は境内に入るまでも気になる場所に寄ってみた。

駐車場入口にある夫婦岩

駐車場の少し手前にある安産岩

東郷湖

山に囲まれた景色の良い湖

前回の参拝時に気になった湖畔の島

宮戸弁財

伯耆一の宮の七弁天と称して水辺七カ所に祀られていたというが、唯一残る祠。下照姫が魚釣りを楽しまれた場所と伝えられる。

話を戻して参道を進む。

拝殿に参る。

玉垣に囲まれる本殿

参拝後に社務所で御朱印をいただく。

帰りにもう一つ気になった場所に寄る。

宮内狐塚古墳

全長90メートルに及ぶ前方後円墳で、案内板に後ろの丘先端にあるようだが途中まで行こうとすると、草藪で形状も分かりにくいので諦めた。

倭文神社

鳥取県東伯郡湯梨浜町宮内754

倉吉市に鎮座する波波伎神社。御祭神は八重事代主命、天稚彦神、下照姫神、少彦名神、建御名方神、味耜高彦根命。

延喜式川村郡の比定社。

周辺に駐車できるような場所はなかったので、鳥居前の道路に一時停車して参拝することにする。

参道入口に「式内縣社 波波伎神社」の社号標が建つ。

参道を進むと途中に鳥居が建つ。

階段が終わると、土の参道が続いている。社叢が深く、神域に入ってきた感じがする。

手水舎が建ち、そこからさらに階段が続いている。

立入禁止になっていて階段が少し傾いているが、道はここしかないので気をつけて上っていく。

階段を上ると随神門が建つ。

随神門前の狛犬は台座が崩れそうで縛ってある。

そう言えばと思い出した。平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地震は湯梨浜町や倉吉市を中心に被害が出た。

1年以上経っているが、全く復興が始まっていないようだ。

拝殿に参る。

本殿は玉垣に囲まれている。

拝殿左手に参集殿と神倉が建つ。

本殿左側に境内社。荒神社

不明の境内社一社。

石祠も一社ある。

拝殿の右前に案内板が建っている。

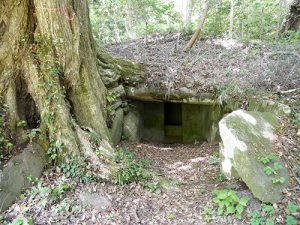

福庭古墳という古墳時代後期の古墳が境内にあるらしいので行ってみる。

直径35m、高さ4mの円墳で、石室入口が見える。

かなり大きな切石が使用されている。

波波伎神社

鳥取県倉吉市福庭654

北栄町に鎮座する國坂神社。御祭神は少彦名神。延喜式久米郡の比定社。

延喜式神名帳の伯耆国の四番目に記載されたことから四宮大明神と呼ばれ、伯耆四宮を称したようだ。

一の鳥居からまっすぐ参道が続く。

深い森の社叢。

「式内社 國坂神社」と書かれた社号標が建つ。

神門をくぐると先に階段が見える。

右手に参集殿

階段下の両側に社が建つ。随神を祀るものか。

右に御神木のスダジイ。正面からは2本に見えるが、実際は3本ある。

階段を上ると二の鳥居の先に社殿が建つ。

拝殿に参る。

本殿は二重の透塀で囲まれ、さらに石の玉垣に囲まれている。

透塀と玉垣の間には石が奉納されている。

神宮遥拝所

境内社の秋葉社

秋葉社の後ろに八幡社と荒神社が並んでいる。

國坂神社

鳥取県東伯郡北栄町国坂1500

琴浦町に鎮座する豊榮神社。御祭神は句句逎馳命・事代主命・倉稲魂命・素戔嗚命・品陀別命。

今日は開運八社巡りで参拝する。

田んぼの真ん中に境内があり、近くまで来るとかなり目立つ。

鳥居や燈籠はあるが、社号標はない。

鳥居をくぐると、狛犬と狐が一対ずつある。

出雲でよく見る配列。

拝殿に参る。開運八社巡りのスタンプを押す。

拝殿と本殿は弊殿でつながる。

本殿裏の木の根元に崩れた燈籠が数基。

拝殿右の木の空洞に燈籠が置かれていることを見ると、何か意味があるらしい。

豊榮神社

鳥取県東伯郡琴浦町勝田245

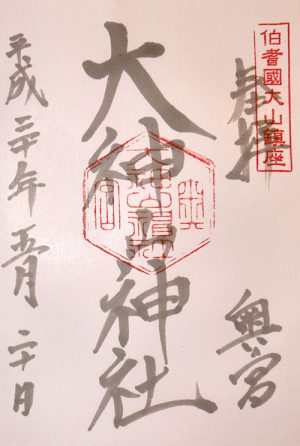

伯耆大山の中腹に鎮座する大神山神社の奥宮。御祭神は大己貴神。

大山寺の山門と分岐する道に鳥居が建っている。

石畳の道を登っていくと、途中にもう一つ鳥居があり、あと少しという場所に神門が建つ。

神門をくぐると拝殿までの最後の長い階段が続く。

権現造の横に広がる印象的な拝殿。

左端から見ると、拝殿の奥に大山の北壁が見える。右端から大山への登山道が続く。

拝殿で参る。御朱印を頂こうと授与所へ行くと、神職がまだ墨をすっていた。しばらく待って書いていただいたがまだ墨が薄かったようだ。

帰路、反対方向からの神門。と言ってもこちらが本来の表。

後ろ向き門と呼ばれる元大山寺本坊西楽院の表門(宮家の御成門)であったが、神仏分離で神社に引き渡され、そのまま移転したので後ろ向きになったといわれるらしいが、そのままってどういうことだろうか。

今日は「伯耆国大山開山千三百年祭御輿行列」を見に来た。

大神山神社、大山寺、三徳山の三基の神輿が大山寺参道を駐車場から大山寺まで白装束の方々に担がれて上っていった。

大神山神社奥宮鳥取県西伯郡大山町大山