福井市に鎮座する安波賀春日神社。御祭神は天兒屋根命、武甕槌尊、経津主命、比売大神。

帝都東北鬼門鎮護のため、治暦4年(1068)に創建された古社。

越前朝倉氏の一乗谷の下城戸(町の北側出入口)の

すぐ北にできた集落が安波賀である。つまり城外

その通りの途中に春日神社への入口がある。入口に「縣社 春日神社」の標柱

標柱辺りに石鳥居があったような痕跡が残る。

入ると一の鳥居が建つ。

手前にも鳥居があったような痕跡

用水を跨ぐ石橋を渡ると階段が続く。

「福の神めぐり」の旗を左に曲がると社務所がある。まずはそのまま上る。

手前の階段を上ると鳥居が建つが、奥にも石段があり平場が広がっている。

かつて何かがあったような平場だが、見渡す限り基礎の石積み以外は何もない。

後で宮司さんに伺ったところ、社務所が建っていたそうだ。背後の山崩れにより倒壊した。

奥の方に竹藪の山裾に景石のような石が2つあった。斜面の岩盤の一部のように見えないこともないと思っていたが、これも宮司さんに伺ったところ、社務所裏にあった庭園の一部だそうだ。

二の鳥居の先に社殿が見えてきた。

福井市文化財に指定されている社殿。

拝殿に参る。

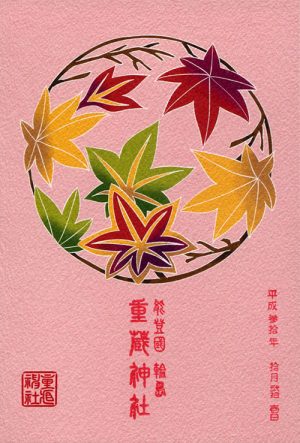

本殿の背後に銀杏の大木があった。紅葉がきれいかもしれない。

本殿、拝殿ともに「春日大明神」の扁額が掛かっている。

社殿の一段上の平場に境内社が2社鎮座している。

最初滝殿社だと思っていた境内社。大国主神を祀る大地神社。

現在銅板葺きに改装されているが、かつての屋根瓦と思われるものが社の下に置かれていた。

松平家の葵紋が付いている。

もう1社は宇迦魂神を祀る稲荷神社。

境内社の平場からさらに上に階段が続くが「行くな」という看板を見て引き返す。

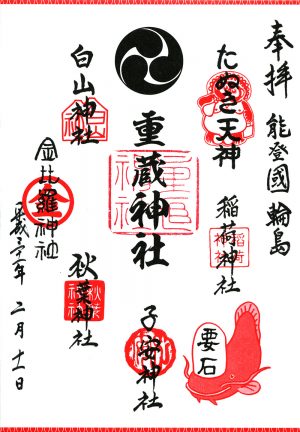

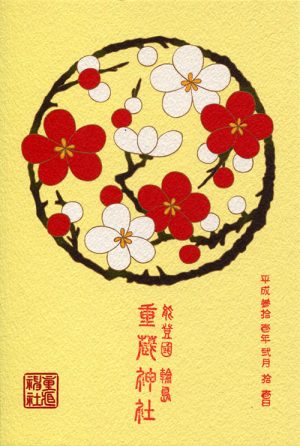

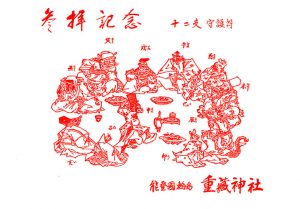

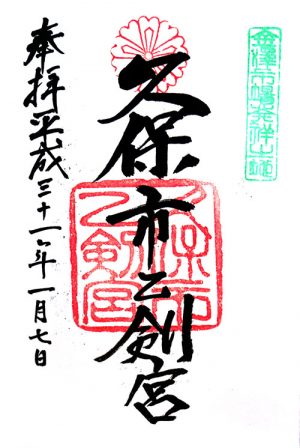

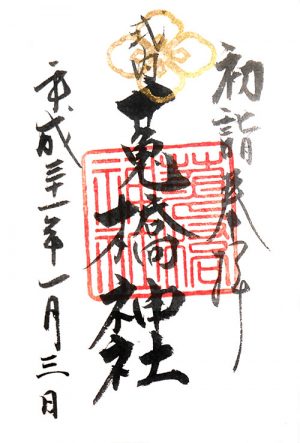

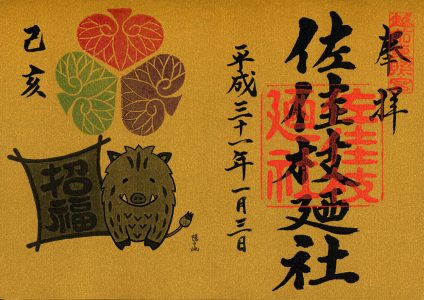

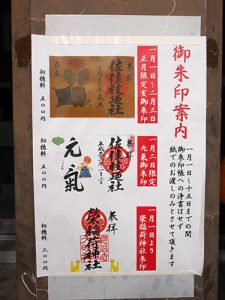

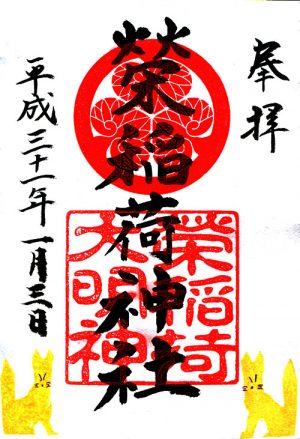

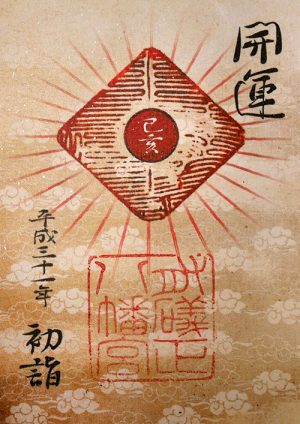

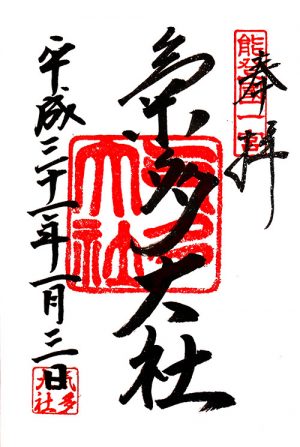

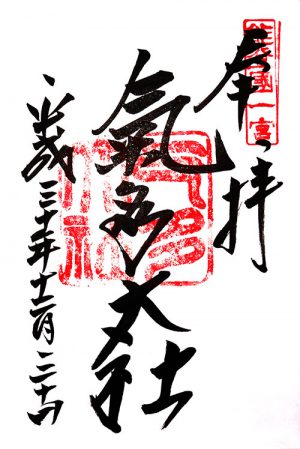

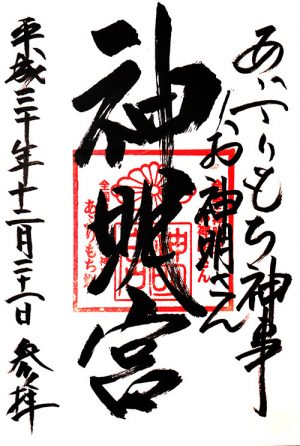

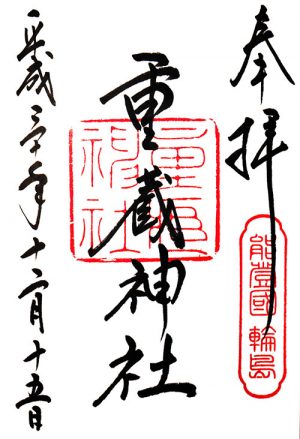

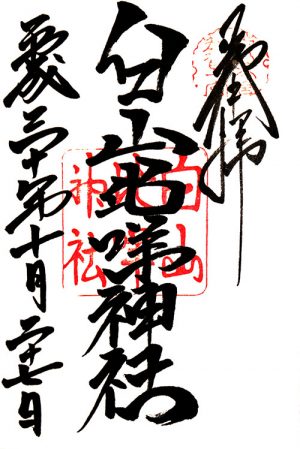

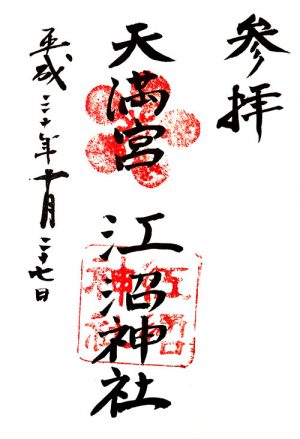

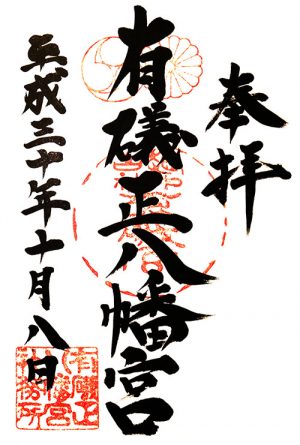

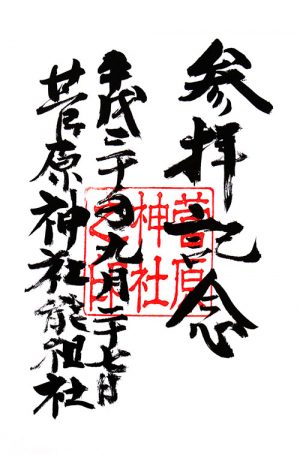

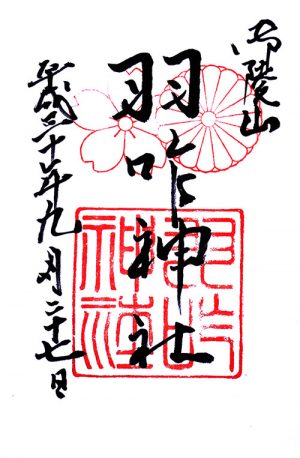

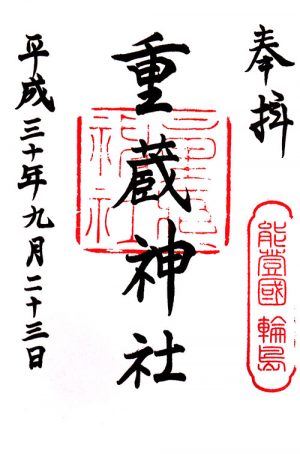

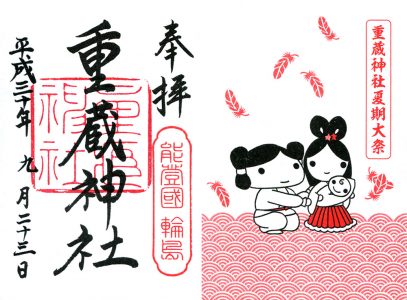

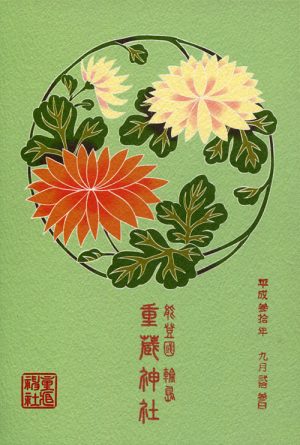

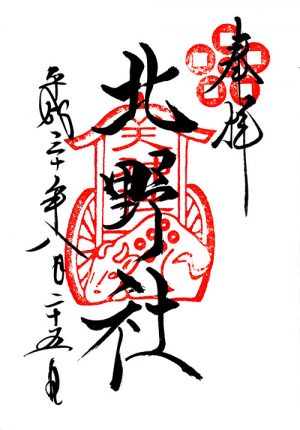

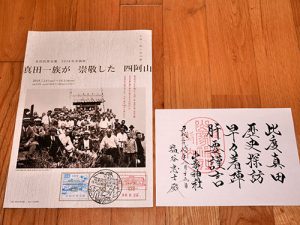

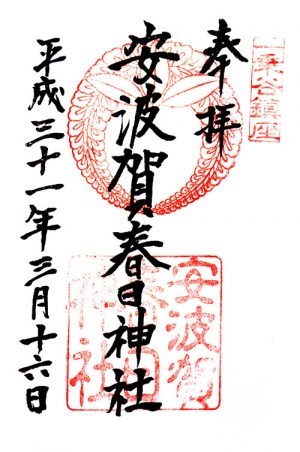

社務所兼自宅の前に置かれた福の神めぐりスタンプを押していると、人の気配がしたので尋ねて御朱印をいただいた。

宮司さんに話を聞いて滝殿社が勘違いだと分かって、再び階段を上り始めた。

登山道によくある木段の脇に石が積まれている。滝殿社までかつてはこの石が並べられた石段だったのだろう。やはり地滑りで一部が崩壊して今の状態になったのか。

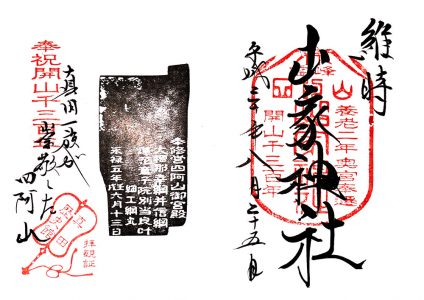

滝殿社。越前松平家七代吉品が一乗谷朝倉氏歴代を祀った。御神体として最後の領主義景常用の馬具の一部を社地中に埋めたという。名前は一乗谷を流れる一乗谷川の中流にある一乗滝に由来するのだろう。

安波賀春日神社

福井県福井市安波賀町15−13