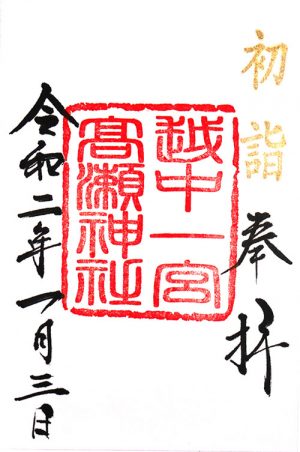

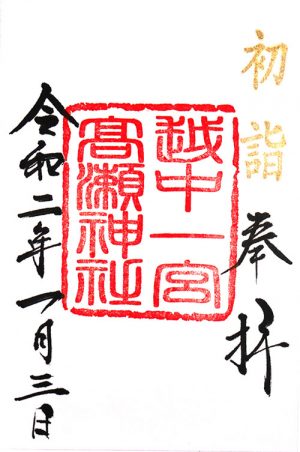

今年の初詣は高瀬神社から始めました。

神社近くは交通規制が敷かれた道路もあり、奇しくも大鳥居から歩くて向かうことになりました。

歩行者専用になった道路を歩いて境内に入ります。

多い時は五列に並ぶほど参拝者が来るようですが、今日は大丈夫でした。

普段ならまっすぐ拝殿に向かうところですが、右に稲荷社の前を迂回して、

拝殿に参る。

楽しげな子年大絵馬

臨時の縁起物頒布所も設置されていました。

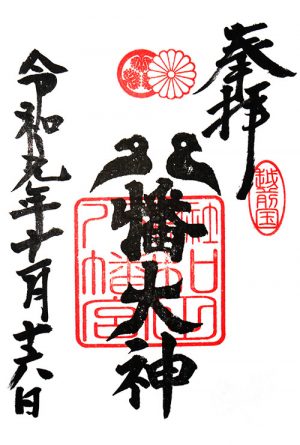

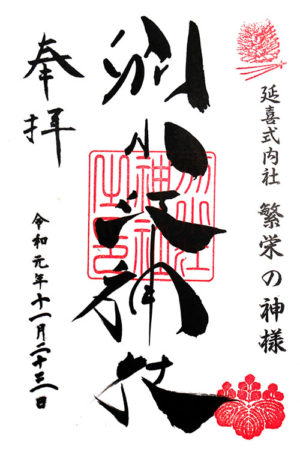

御朱印はいつもの場所ですが、少し分かりにくいですね。地元新聞報道によると、初詣御朱印の書き置きは1000枚準備されたようです。1日から7日までの7日間限定。

高瀬神社

富山県南砺市高瀬291

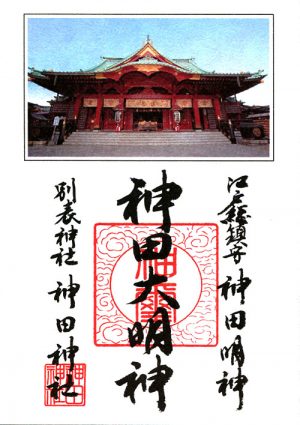

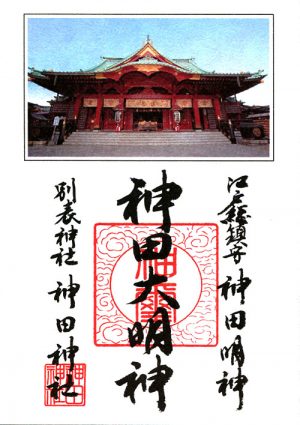

東京都千代田区に鎮座する神田神社。御祭神は大己貴命、少彦名命、平将門命。

正月に初詣に行った知人からいただいた。

以前は朱印に神社名を墨書きするスタンダードな形式だったけど、いつの間にかスタンプに変更されたようです。

御朱印ブームの影響もあり、参拝者が半端ないのかもしれませんが、少々寂しいですね。

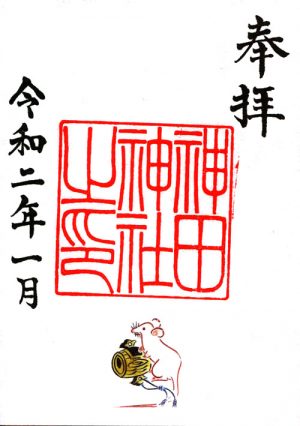

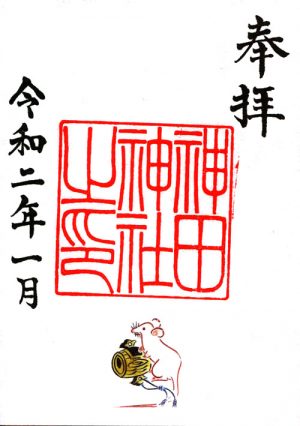

写真付きの御朱印が右、朱印・参拝日が左の見開きタイプになるようです。朱印のほうには通常神紋のスタンプが押されているようですが、ネズミが印刷されているので正月限定ということになるのだろうか。日付も月までしか印刷されていないので1月中は授与されそうです。

神田神社

東京都千代田区外神田2−16−2

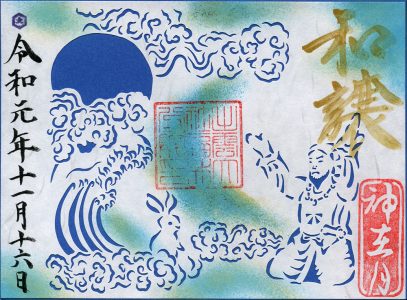

相模国の一宮。御祭神は寒川比古命、寒川比女命の二柱。

正月に参拝した知人からいただいた。1月限定特別御朱印。

寒川神社

神奈川県高座郡寒川町宮山3916

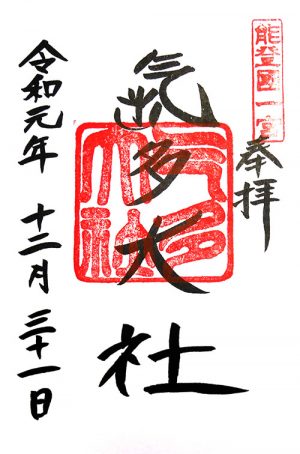

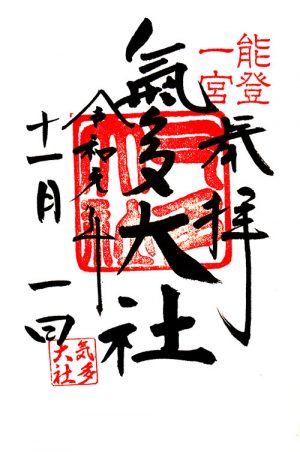

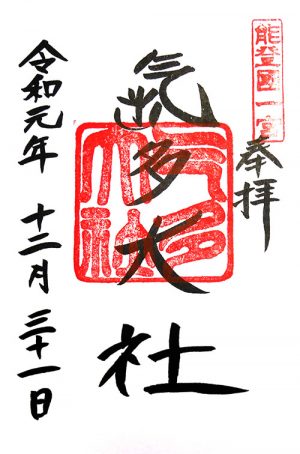

令和元年最後の日に氣多大社に行ってきました。

今日は朝から雨が降ったり止んだりで、のと里山海道では海からの横風に煽られて少し疲れました。

表参道には露店が並び、初詣客に備えていますが、午後からは雪予報で年明けは荒れそうな気配です。

境内参道には提灯が並んでいる。

ちょうど雨の合間に拝殿に参ることができた。

今月は今まで禁足地で神職以外入ることが許されなかった「入らずに森」に祈祷を受けて入ることができました。

天皇即位記念と地球温暖化の影響を訴える企画ですが、最終日でも悪天候だったので人はまばらでした。

今回は5メートルほど中に入るそうで、森の中に鎮座する奥宮までは行けないようなので通常の参拝だけしてきました。

氣多大社

石川県羽咋市寺家町ク1−1

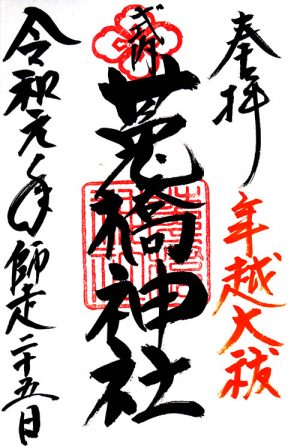

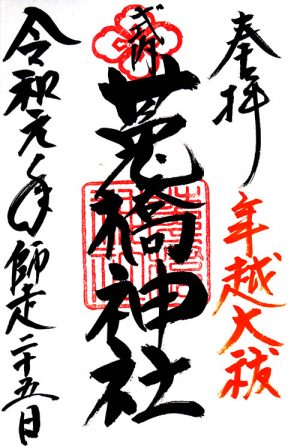

小松市に鎮座する菟橋神社。

12月の御朱印をいただきに来ました。

初詣の準備が整った境内。

今年最後と思われる青空の下、拝殿に参る。

注連縄は氏子により新しく取り替えられている。

今日は平日ともあり静かな境内だったが、初詣はたくさんの人で埋め尽くされることであろう。

12月は年越大祓がテーマであったが、御朱印に人形・車形が付いてくる。ということで人形に穢れを託してきました。31日の大祓で供養していただけるそうです。

菟橋神社

石川県小松市浜田町イ-233

朝日町に鎮座する脇子八幡宮。御祭神は誉田別尊、豊城入彦命、北陸宮、事代主神。

奥宮が宮崎城本丸の櫓台跡に建っている。

宮崎太郎長康により築城された宮崎城に匿われた北陸宮(後白河天皇第三王子以仁王の第一皇子)は、御神前で木曽義仲を烏帽子親に元服したという。つまり、脇子八幡宮創祀の地はここということらしい。

奥宮は石灯籠2基に、狛犬1対、社殿。

冬には風雪強い場所でもあるので石祠である。

脇子八幡宮奥宮

富山県下新川郡朝日町宮崎(宮崎城跡本丸)

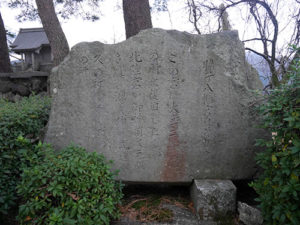

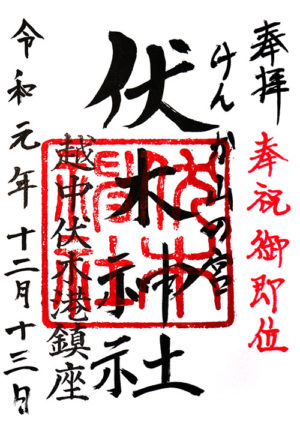

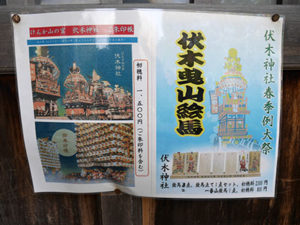

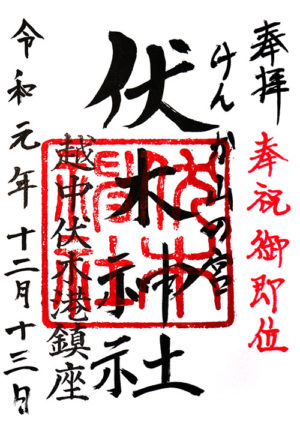

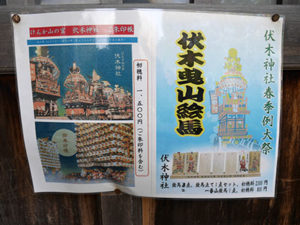

高岡市に鎮座する伏木神社。御祭神は天照皇大御神、豊受大御神、応神天皇、神功皇后、菅原道真公、迦具土神。

階段を上って行く。

二の鳥居の先に拝殿。拝殿に参る。

授与所で御朱印をいただく。

伏木神社も日本遺産「北前船」の構成遺産になっている。

別にけんか山祭りと言われる春季例大祭が日本遺産「北前船」の構成遺産となっている。

帰りの参道。晴れた青空に雪に覆われた立山連峰が映える。

伏木神社

富山県高岡市伏木東一宮17−2

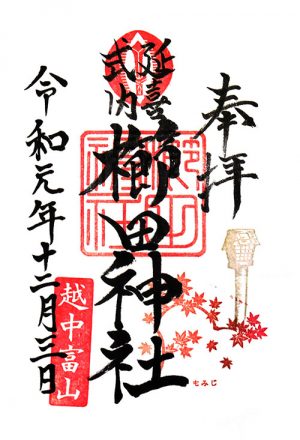

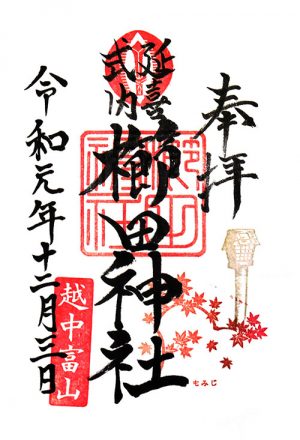

射水市に鎮座する櫛田神社。御祭神は櫛稲田姫命、武素盞嗚尊。

6年ぶりの参拝になります。

参道を進んでいくと、階段の先に鉄骨が見えた。

鳥居の再建工事で、鳥居がなくなっていたが、明日から新しい鳥居が持ち込まれ、今月中旬には工事が終る予定になっている。

拝殿に参る。

御朱印を待つ間、拝殿を横から見ると足場が組まれていました。雪囲いでもするのかと思い見ていましたが、それにしては高さが足りないなーと思って質問したところ、屋根の銅板を吹き替える準備をしているのだそうです。

今日は当社で月替わりの御朱印をしているという情報を得て参拝しました。

12月は紅葉でした。来月以降また参拝したいと思います。

櫛田神社

富山県射水市串田字大沢6838

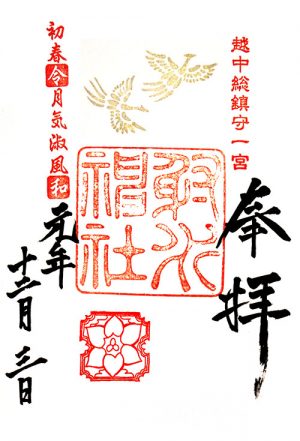

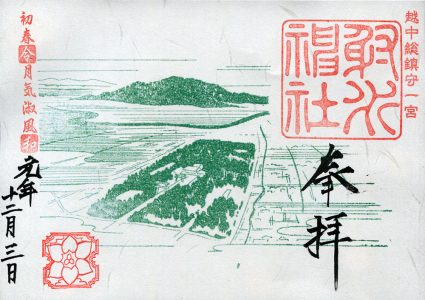

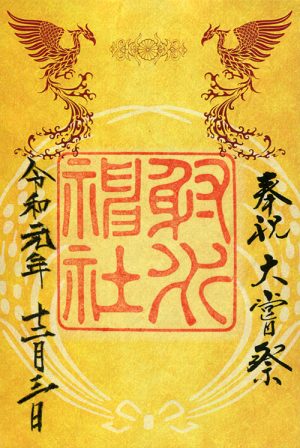

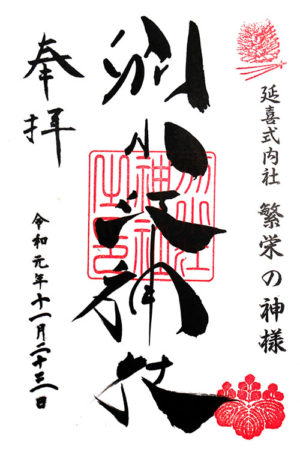

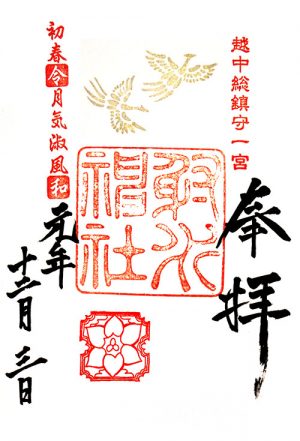

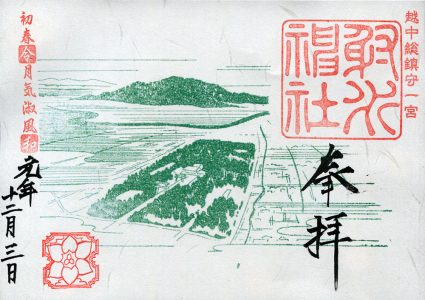

高岡市に鎮座する射水神社。御祭神は二上神とも称される瓊瓊杵尊。

高岡城の本丸に鎮座し、高岡城と二上山をデザインした御朱印が増えた。

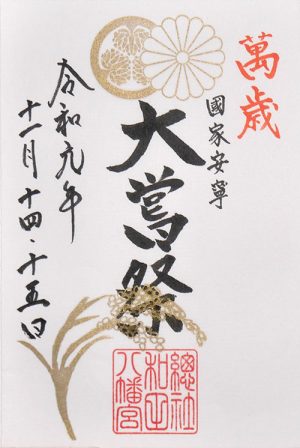

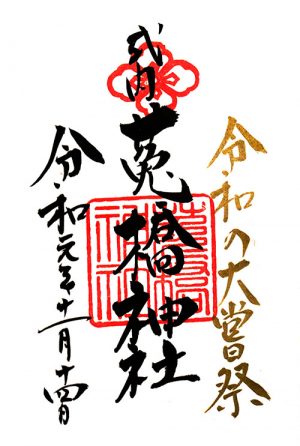

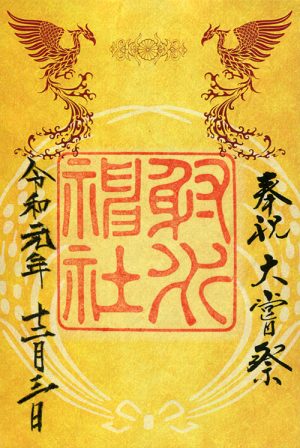

昨日ホームページで大嘗祭の特別御朱印があることがわかり、まだ残っているか心配でしたが無事入手できました。

晩秋の雨上がりの高岡城址公園。散った紅葉の絨毯がとてもきれいでした。

平日の雨模様の昼ともあり、参拝者はまばらです。

拝殿に参る。

御朱印は改元後、元号の部分を令和由来のハンコとして、通常版に鳳凰と高岡城をデザインした見開きの2種類になったようです。大嘗祭の特別御朱印は案内はありませんでしたが、まだ残っているとのことでした。

ちょうど祈祷の方がいらしたので、巫女さんも舞があったりして10分ほど待っていました。他に待っている人もいなかったので、巫女さんの舞や境内の紅葉を見ていました。

帰りにはすっかり青空が広がってきていました。目的も達成できてすがすがしい気分です。

射水神社

富山県高岡市古城1−1

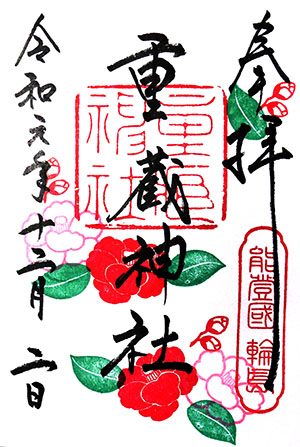

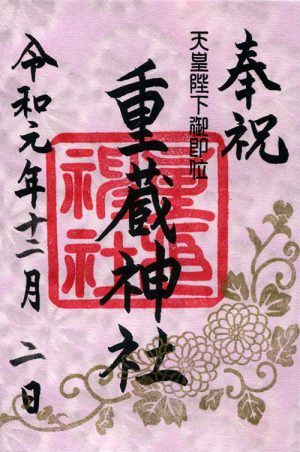

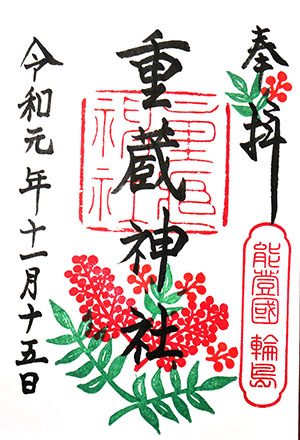

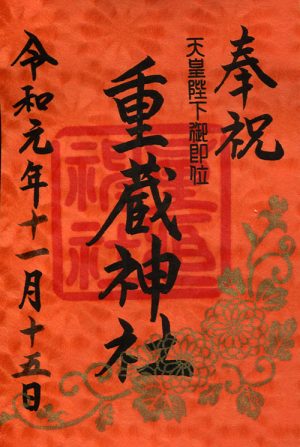

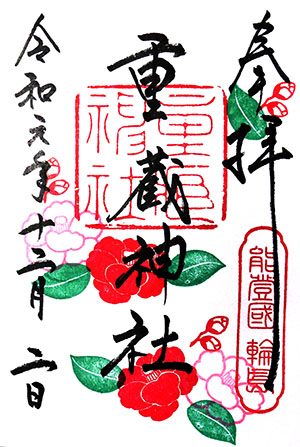

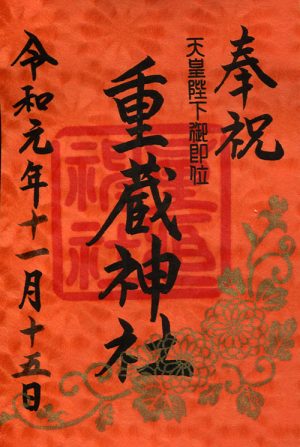

今月の季節の花は椿です。他に2種。

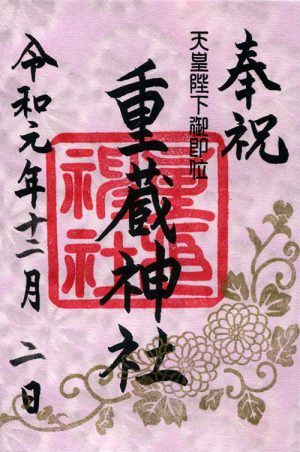

即位奉祝記念の桃色バージョンがありました。色はこれが最後ということです。

表参道に入ると灯篭が外されていました。あとで伺ったところ、鳥居を建てるために重機を入れるので外したということでしたが、鳥居に合わせて別の場所に移設されるそうです。

雨の中、鳥居の基礎になる鉄筋の作業をされていました。

拝殿に参る。

境内の椿もきれいに咲いていました。

先月、即位奉祝記念の朱色をいただき、見開きがあるのか聞くのを忘れていました。先の色が完売してから今月末頃に朱色の見開きサイズが出るようです。桃色はこのサイズのみです。

来月は令和2年に入ります。即位奉祝記念は残りのみとなり、龍眼と令和の新バージョンが出る予定ということで楽しみです。

今日は御朱印の先客がお一人いました。見開き用の御朱印帳をわざわざ準備されていたので、神職の女性と3人、しばし北陸の限定御朱印について話をしてきました。その話をもとに明日は富山へ出かけることにしました。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

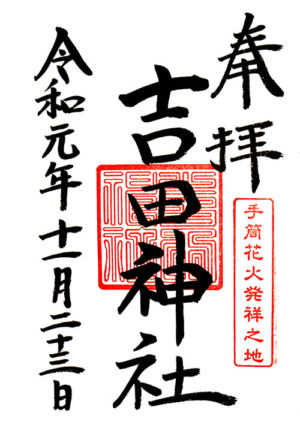

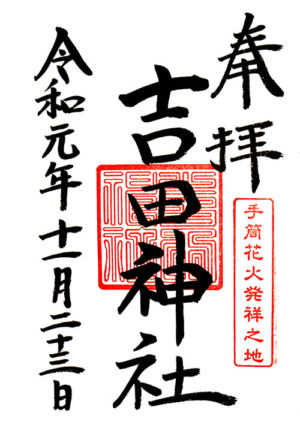

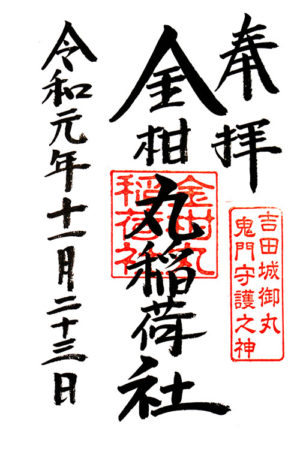

豊橋市に鎮座する吉田神社。御祭神は素盞嗚尊。

境内は南向き。手筒花火発祥の地として知られる。

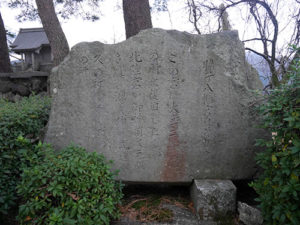

参道の途中には地中から見つかったという影降石。

拝殿前の灯籠は倒壊の危険のあるためか囲いがされている。

拝殿に参る。

拝殿中央には幕末に藩士から奉納された「素戔嗚尊」の扁額。

右には吉田藩主松平信祝寄進の「神馬の図」。左には戦前奉納の御祭神を描いた「八岐大蛇退治図」

社務所の左、社殿側に授与所があり、時間ギリギリのところ快く御朱印に応じて頂きました。

社殿入口には手筒花火の筒が置かれていました。

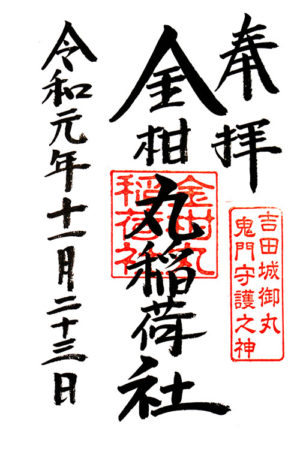

拝殿の左には朱色の金柑丸稲荷社。御祭神は宇迦之魂命。

吉田城内鬼門守護の鎮守として本丸東の金柑丸といわれる曲輪にあった。

左には末社伊雑社。御祭神は伊佐波止美命、玉柱屋比女命、宇迦之玉命。

金柑丸稲荷社の御朱印もいただける。

天王社と呼ばれた吉田神社は吉田城外堀の東側、惣構堀の内側に社地が、金柑丸稲荷社は本丸内堀の東に位置した金柑丸に、ともに城守護として城主から崇敬された。

豊橋市役所には手筒花火体験パークがある。休日でも入ることができる。

手筒を持って実際の重さを感じることもできる。

吉田神社

愛知県豊橋市関屋町二

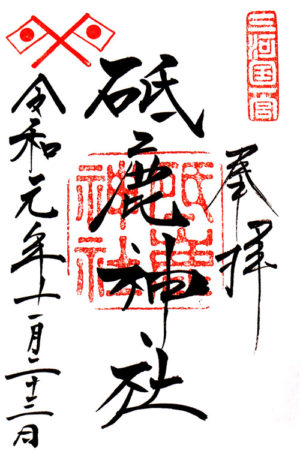

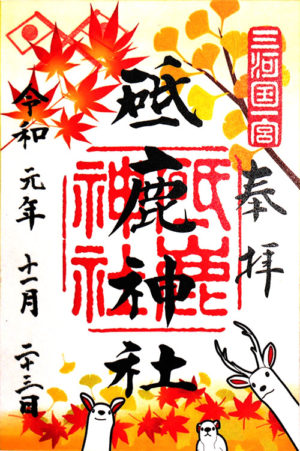

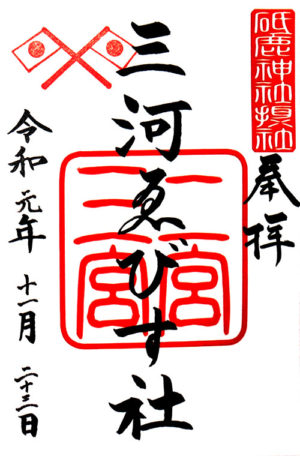

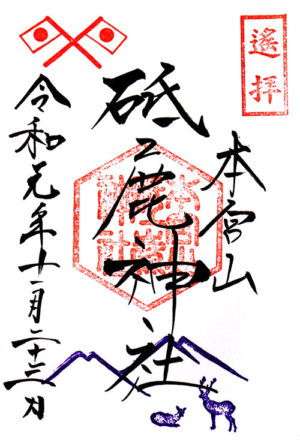

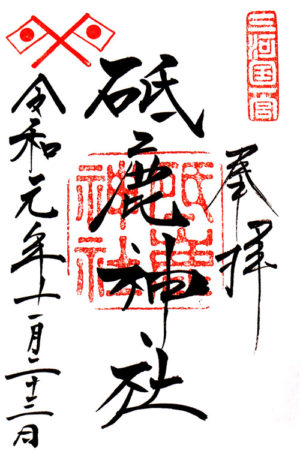

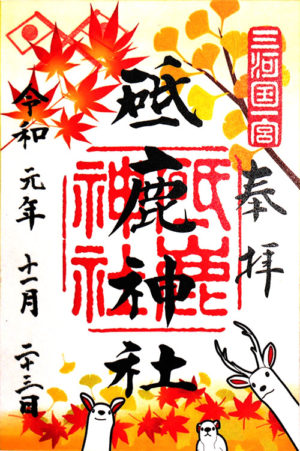

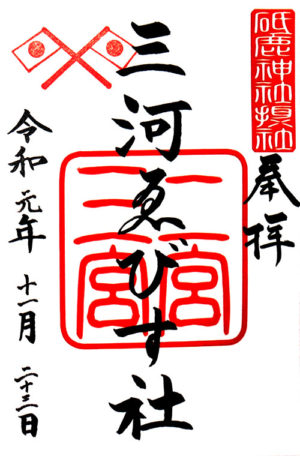

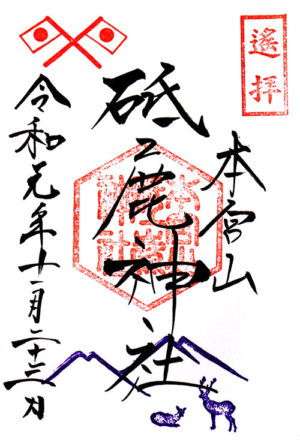

豊川市に鎮座する砥鹿神社。御祭神は大己貴命。

延喜式宝飯郡の比定社で、三河国一宮。

11月限定御朱印の紅葉バージョン

西参道駐車場に停めたが、表参道より入るため一度道路に出て末社を参拝しながら進む。

右に荒羽々気神社。御祭神は本社御祭神大己貴命の荒魂。

左に秋葉神社の分社が建つ。

さらに進むと八束穂神社。御祭神は天穂日命。

参集殿の前を通り

表参道駐車場に建つ鳥居に到着する。

表神門を入ると

右手に太鼓楼

左手に社務所と授与所が見える。

社務所の前の松が生える石は神亀石という。

参道を進み本社拝殿に参る。

正面からは全く見えない本殿は弊殿でつながっている。

本社の玉垣左に、これも玉垣に囲まれて末社八幡宮。御祭神は誉田別命と天児屋根命。

本社の左には摂社三河えびす社が建つ。

三河えびす社は御朱印がある。

拝殿はひとつだが、後ろの本殿は2つ。大己貴命の子である事代主命と建御名方神を祀り、二宮社、三宮社と呼ばれる。

その左に神鹿絵馬殿

末社守見殿神社と本宮山遙拝所がある。

守見殿神社の御祭神は大己貴命の和魂、迦久神、倉稲魂神。

本宮山奥宮遙拝所の御朱印もある。

これは遙拝所の御朱印なので奥宮には別の御朱印がある。

帰りは西参道を行く。西神門を通り、

西参道鳥居の前には「三河國一之宮砥鹿神社」の社号標が建つ。

国道151号線沿いに西参道大鳥居が建ち非常に目立つ。もとは戦前に宝飯郡市田村にあった本宮山遥拝所の鳥居だったが空襲により損壊し、修理を機にここに移された。

この西参道の駐車場の隅に一宮町護国神社がひっそりと建っている。

明日は奥宮に向かう。

砥鹿神社(里宮)

愛知県豊川市一宮町西垣内2

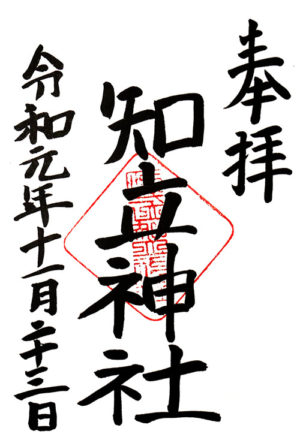

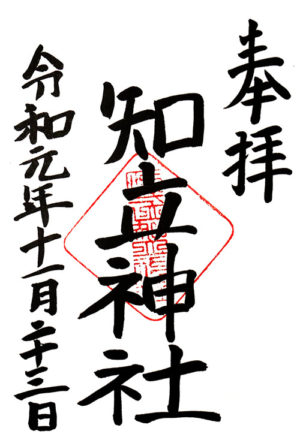

知立市に鎮座する知立神社。御祭神は鸕鷀草葺不合尊、彦火火出見尊、玉依比売命、神日本磐余彦尊の四柱を主祭神とし、青海首命を相殿に祀る。延喜式碧海郡の比定社で、三河国二宮。

表参道の大鳥居。鳥居前に「延喜式内 知立神社」の社号標が建つ。

鳥居内境内は一部駐車場になっているが、目をひくのはやはり右手の多宝塔。

もと神宮寺のものだが、神仏分離の際には神社の文庫としてそのまま残されたようだ。

そして御手洗池(神池)に石橋が架かる。

まずは拝殿に参る。

菊花展が行われていた。

ふと見ると獅子の角にカマキリが休んでいた。そんなところではエサは寄ってこないよ。

拝殿の右に境内社が並んでいる。

摂社親母神社(うばがや)。御祭神は豊玉比売命。

その右に末社合祀殿。御祭神は天照皇大神、豊受比売神、素盞嗚尊、大物主神、倉稻魂命、市杵嶋姫尊、猿田彦大神、大山積神、菊理媛神、伊弉諾尊、伊弉册尊の11柱となっていて、近郊の合祀された神社の御祭神を祀ったものと思われる。

一番右に末社小山天神社。御祭神は少名毘古那神。

神池と拝殿の間右手には末社秋葉社。御祭神は火之迦具土神。

同じく右手に神馬舎と

神楽殿が建っている。

境内左手は知立公園となっていて

茶室や

養正館などがある。

知立公園に面する道路沿いに古い社号標がひっそりと並んでいる。

「延喜式官社二十六坐内 知立神社」

こちらは「池鯉鮒大明神」と書かれた嘉永三年奉納の社号標。

知立公園内には摂社土御前社が建つ。御祭神は吉備武彦命。

知立神社

愛知県知立市西町神田12

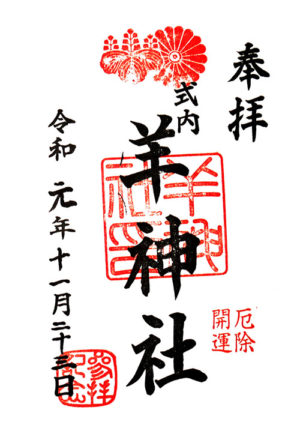

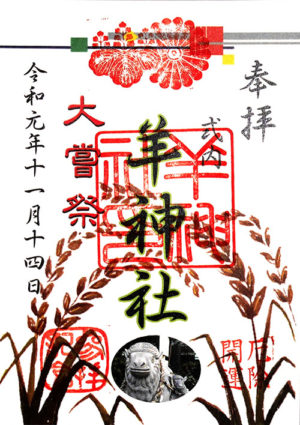

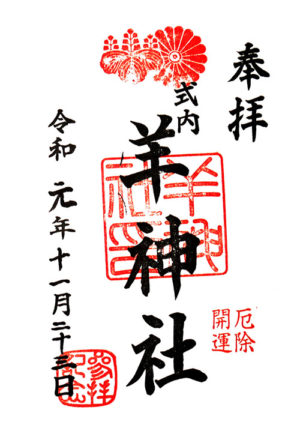

名古屋市に鎮座する羊神社。御祭神は天照大神、火迦具土命の二柱を祀る。

延喜式山田郡の比定社。

大嘗祭の特別御朱印(書き置き)もいただいた。

道路沿いに神旗ポールが2対建っている。

境内入口の鳥居右に「式内 羊神社」の社号標。

手水には羊の口から水が出ている。

社殿の前に石製の番塀が建っている。

今日は氏子さんが多いなあと思ったらちょうど今から新嘗祭が行われるところでした。

拝殿で参る。

幣殿とつながり本殿が建つ。

社殿右に境内社。右に稲荷社、社殿との間に4つの小祠があるが、案内板には水神社、山神社、御嶽社、津島社、秋葉社、白山社と6社書いてあるのでいずれかが合殿となる。

授与所で御朱印をいただく。

羊神社

愛知県名古屋市北区辻町5丁目26

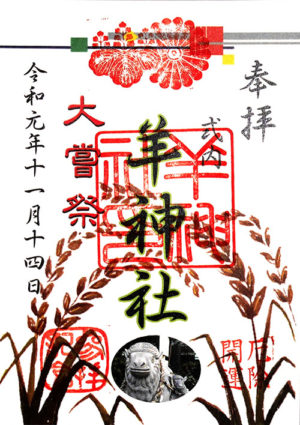

名古屋市に鎮座する別小江神社。御祭神は伊弉諾尊、伊弉冉尊、天照大御神、月讀命、素盞嗚尊、蛭子命。

延喜式山田郡の比定社。

カラフルな手書き御朱印が人気で、11月は新嘗祭の米俵を描いたものになる。

今年は代替りの一世一代の大嘗祭が行われたので見開きでした。

こちらは書き置きの神功皇后御朱印。

街中にあり境内はそれほど広くはない。

鳥居をくぐり左手に授与所があり、手書きに時間がかかるので先に御朱印帳を預けて参拝することにした。

拝殿と思いきや十二支の絵馬を飾った拝所のようなもの。祭文殿というものになるのだろうか。

賽銭箱の先、立入禁止の社殿は鉄筋コンクリート造、階段や手摺りも近代的。

階段の先に拝殿

見にくいが拝殿の後ろに本殿が建つ。

拝殿の前には名古屋城築城にあたり稲荷街道に加藤清正が架けた清正橋の一部という石材がある。

境内社は社殿の右側に。金刀比羅社と蛭子社。

奥の方に夫婦杉という御神木と、小祠がいくつかある。

神明社、御嶽社、津島社だろうか。

境内の東側に参集殿とその前に三葉の松の御神木があり、このあたりが駐車場となっている。

御朱印の待ち時間で境内を散策していると、拝殿に入る通路の柱に逆さの稲穂があった。懸税(かけちから)という中部地方の収穫祭の風習というが、北陸ではあまり見たことがない。

別小江神社

愛知県名古屋市北区安井4丁目14-14

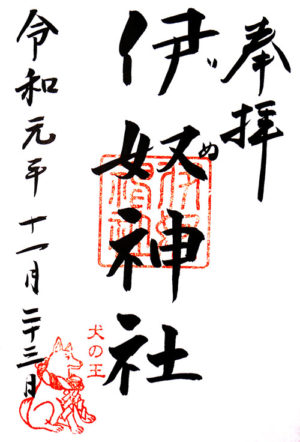

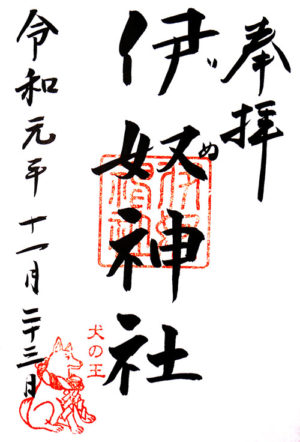

名古屋市に鎮座する伊奴神社。御祭神は素盞嗚尊、大年神、伊奴姫神の三柱。

延喜式山田郡の比定社。

水路に沿う通り沿いに第一鳥居。

鳥居横に「式内郷社 伊奴神社」の社号標。

参道を進むと森深い社叢の手前に第二鳥居が建つ。

大きな御神木と先に番塀が見える。

右手に境内末社玉主稲荷社、御祭神は玉主稲荷大神。

その横に日吉社(大山咋神)、天神社(菅原道真公)、春日社(武甕槌命、経津主命)の三末社。

さらに大杉社、御祭神は高龗神。

尾張に多い番塀を挟み、反対側には社務所を新築している。

拝殿に参る。

拝殿前には狛犬ならぬ犬の王の石像が迎えてくれる。

右手に絵馬殿。といっても奉納額ではなく、願い事の絵馬、絵馬掛所というところです。

御朱印をいただいて次に向かいます。

駐車場は本殿の横でした。

伊奴神社

愛知県名古屋市西区稲生町2-12

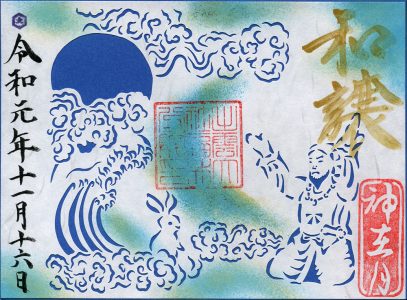

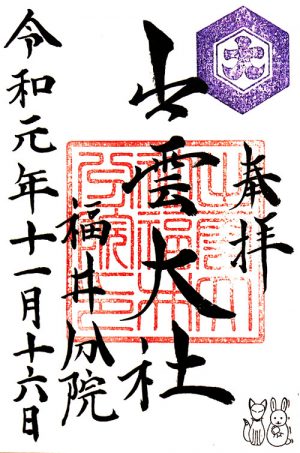

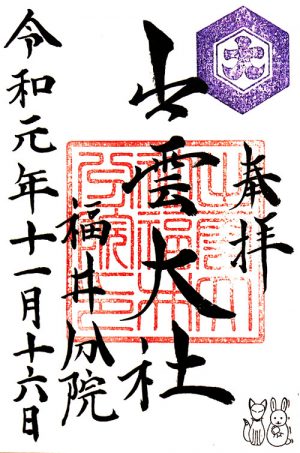

福井市に鎮座する出雲大社福井分院。出雲大社の分院で御祭神は大國主大神となります。

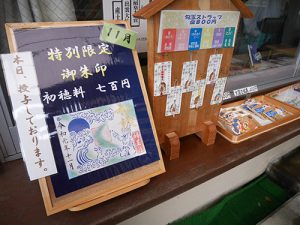

昨年12月から月替わりで授与されている限定御朱印

通常の御朱印もいただきました。

縁結びと神とも知られる出雲大社ですから、神社よりも結婚式場のほうが大きいのです。

階段を上って社殿に向かう。

拝殿に参る。

隣の授与所で御朱印をいただく。

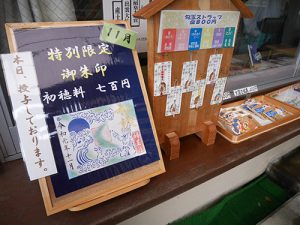

特別限定御朱印は700円するが、見た目にはわかりにくいが切り絵なんですよ。ものすごく手が込んでいて手間がかかるものです。じっくり見ると納得します。

御朱印を待つ間、拝殿内で行われていた神前式を見ていました。

出雲大社 福井分院

福井県福井市渕2丁目2001

福井市に鎮座する和田八幡宮。御祭神は足仲彦命、誉田別命、息長帯比売命。

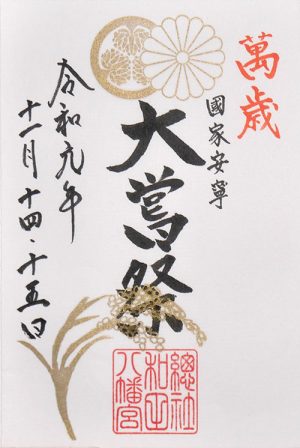

近くに令和の大嘗祭の御朱印を授与しているところが少なくいただきに来ました。

こちらが14日から枚数限定で頒布されている大嘗祭御朱印。残っていて良かった。

表参道を進みます。

拝殿に参る。

当社は福井市で限定御朱印いただける神社として定着してきましたね。

和田八幡宮

福井県福井市和田3-1113

越前市に鎮座する総社大神宮。御祭神は大己貴命、孝謙天皇。

武生にはかつて越前国国府があって、当社には越前国中官社百二十六座が相殿に祀られている。

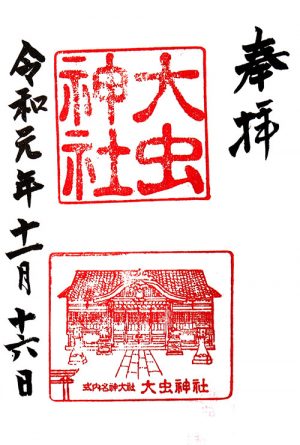

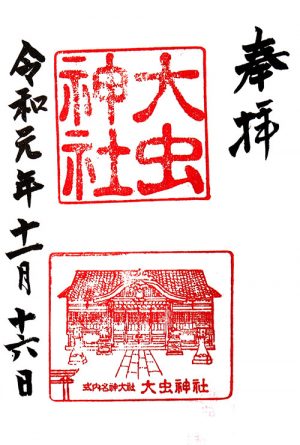

今日の参拝は、今まで御朱印の授与方法がわからなかった大虫神社が、当社の兼務社でこちらの社務所で御朱印をいただけることがわかったことから来ました。

社殿は東向きなので、早朝だと太陽が順光になって良い。

拝殿に参る。

境内の銀杏がちょうど良く色付いていた。

まだ準備中のところ、御朱印をいただいた。

総社大神宮

福井県越前市京町1丁目4−35

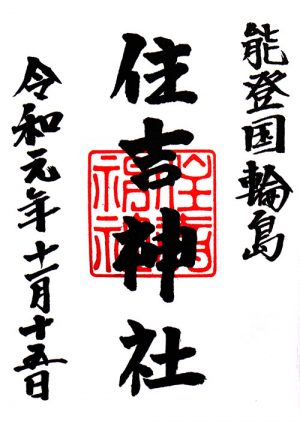

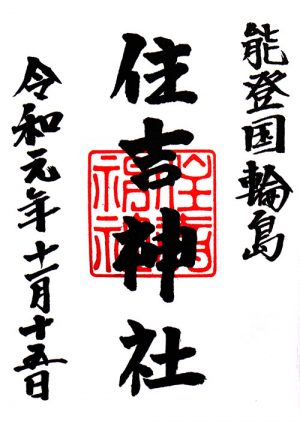

輪島市に鎮座する住吉神社。御祭神は底筒男命、中筒男命、表筒男命、神功皇后。

今日2回目の御朱印をいただいてきました。大野湊神社の北前船御朱印にいただきました。

北前船の日本遺産構成遺産は入口の石鳥居になります。

享保二年三月に鳳至町の久保屋さんから奉納されました。

拝殿に参って御朱印をいただきました。

北前船の構成神社ばかりを集めていると話していたら、先日は住吉神社ばかりの御朱印を集めてここまで来た方もいたそうです。

住吉神社

石川県輪島市鳳至町鳳至丁1

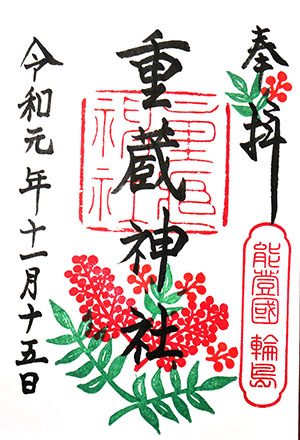

今月の季節の花は南天です。他に2種。

即位奉祝記念は朱色の冬バージョンがありました。

他に写真のあぜのきらめき御朱印ができました。日付は白色ペン(修正ペン?)で入れてくれます。

写真なので普通の糊では貼れないと言われたのですが、試しにいつものスティックのりで貼ってみるとなんとかくっついているようです。

表参道、鳥居はまだ見えず。

鳥居の工事は前回参拝時からほとんど進んでいないように見えました。来月には鳥居見られるのかな

拝殿に参る。

11月といえば七五三で、本日15日が暦では七五三の日なのですが、最近は週末でないと休みがないので平日は静かなものですね。10月と11月がやはり多いのでしょうけど、和服を着る機会に七五三する人もいるらしく年中申込みがあるとかで、七五三みやげの飴を1年中常備しているそうです。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

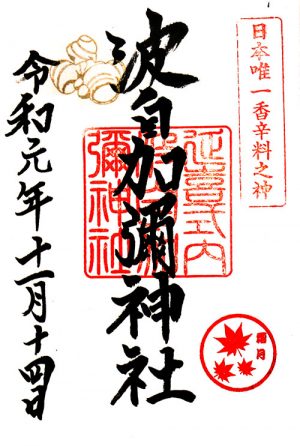

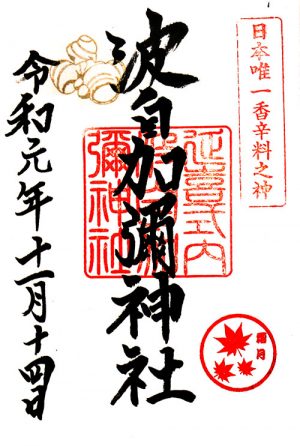

金沢市に鎮座する波自加彌神社の里宮に行って来ました。

御朱印に月を示す印が押してありました。

里宮から本社を遥拝します。

祭壇には獅子頭が置かれています。加賀獅子は大きくて重いのですよ。

波自加彌神社

石川県金沢市花園八幡町ハ165

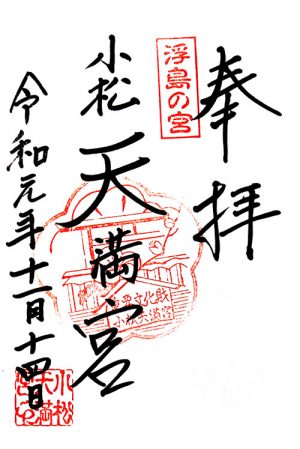

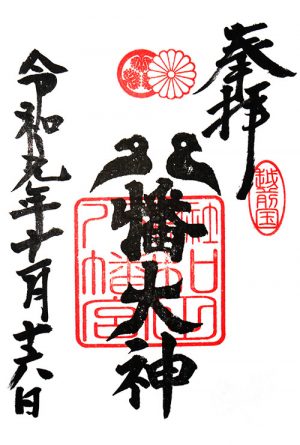

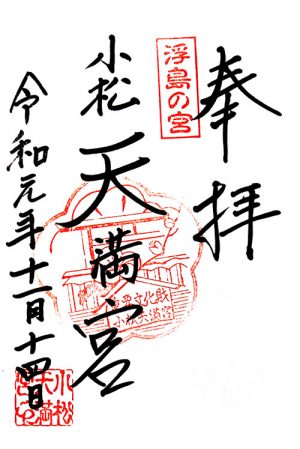

小松市に鎮座する小松天満宮。御祭神は菅原道真公、前田利常公。

境内地が梯川の浮島化されてから、数メートルの擁壁に囲まれる形になった。

鳥居を入ってから参道は左に右にと曲がるが、鳥居から拝殿まで参道が北斗七星の形になっていることはあまり知られていない。

拝殿に参る。

社殿は京の北野天満宮を縮小したものになり

拝殿、本殿ともに独特の形式となっている。

授与所で御朱印をいただく。

大嘗祭の日だったけど通常の御朱印でした。

小松天満宮

石川県小松市天神町1

小松市に鎮座する菟橋神社。

曇天ですが、境内の紅葉が映えますね。

拝殿に参る。

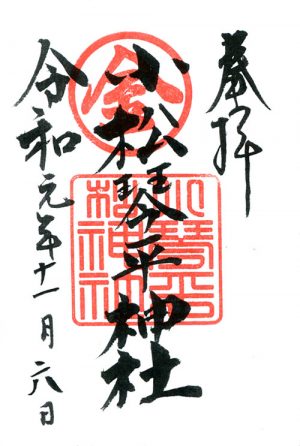

県内では大嘗祭の特別御朱印はないようなので、以前いただいていたが、大嘗祭当日にもう一度11月限定の大嘗祭御朱印をいただいてきました。今日は書き置きではなく、直接書いていただきました。

菟橋神社

石川県小松市浜田町イ-233

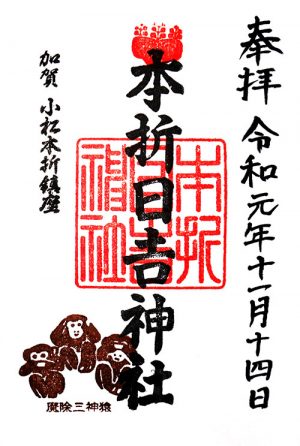

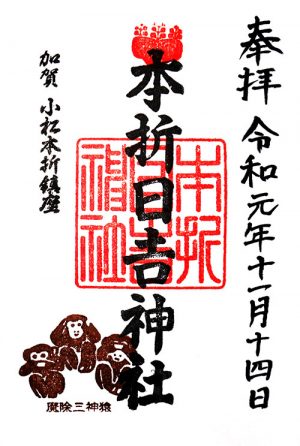

小松市に鎮座する本折日吉神社。御祭神は大山咋神。

久しぶりに参拝しました。

拝殿に参る。

拝殿前右の「魔除けの神猿」

「魔が去る」から転じ「真申」として古くから魔除けの信仰がある。

拝殿前左の「安産の神猿」

犬とともに分娩の軽いことと、集団として子供への愛情が強く母猿はどの子猿にも乳を与えることから安産の信仰がある。

拝殿前左隅の磐座

拝殿の後ろに中門、御垣に囲まれて本殿が建つ。

社務所で御朱印をいただく。

大嘗祭の日だったが通常の御朱印でした。

本折日吉神社

石川県小松市本折町1

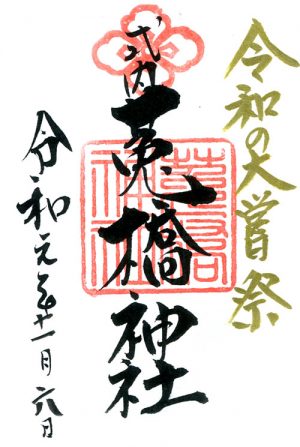

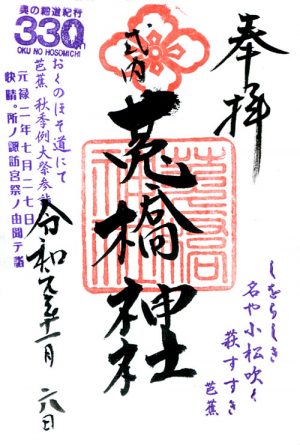

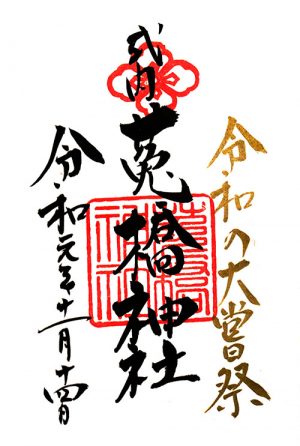

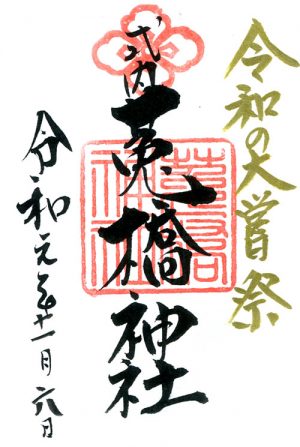

小松市に鎮座する菟橋神社。御祭神は菟橋大神と諏訪大神。

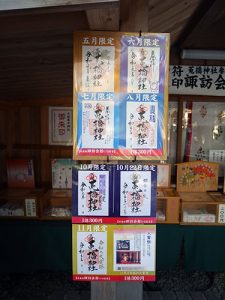

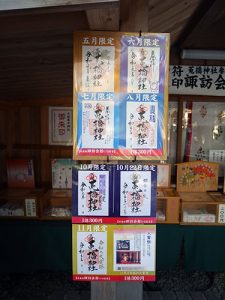

正月に限定御朱印をいただいたのですが、久しぶりにホームページを見たら改元された5月から月替わりの限定御朱印をしていました。11月は14・15日に行われる一世一度の大嘗祭がテーマになっている。金字の「令和の大嘗祭」が眩しいです。

境内は紅葉に色付き青空に映える。

初詣のときは境内を埋め尽くす人でしたが、平日の昼下がりは静寂な境内です。

拝殿に参る。

5月からの限定御朱印がずらりと並ぶ。

こうして並んでいるのは月を過ぎてもリクエストが多く、書き置きを配布しているからでした。

当月の限定御朱印以外も入手できます。ただし日付は参拝日になります。

拝殿右に御神木

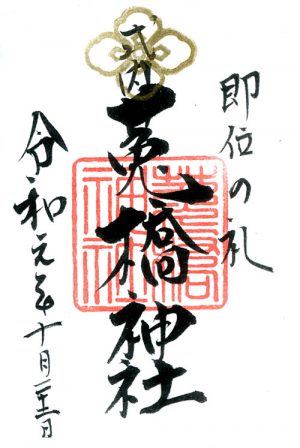

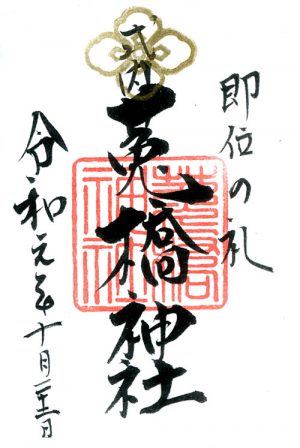

10月22日配布の即位の礼御朱印

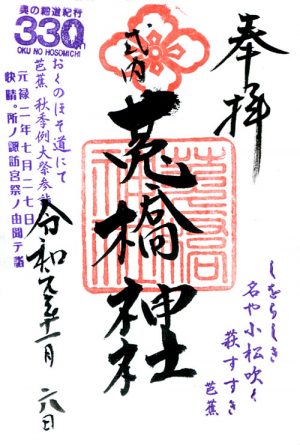

7月限定御朱印

今年は松尾芭蕉が奥の細道の道中で、菟橋神社の秋季例大祭(水火祭)を参詣してから330年ということで、本折日吉神社の神主宅の句会で詠まれた俳句の印入り。

今年度、小松市立博物館の入館時に1枚(全5種)いただける芭蕉の俳句入りハガキも限定御朱印と同じものをいただいた。

菟橋神社

石川県小松市浜田町イ-233

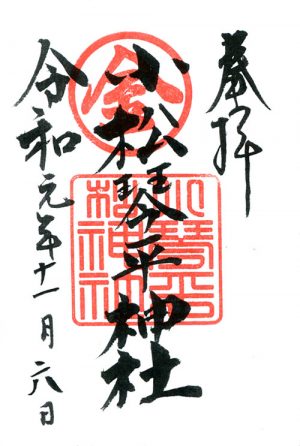

小松市に鎮座する小松琴平神社。御祭神は大物主命。

菟橋神社の末社で通りを挟んで向かい側に鎮座している。

御朱印を菟橋神社でいただけるようになった。

拝殿に参る。

拝殿の後ろに本殿が付き、幣殿は短い。

小松琴平神社

石川県小松市中町76

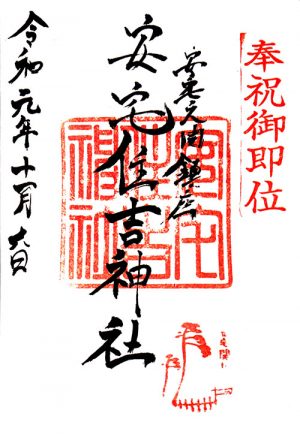

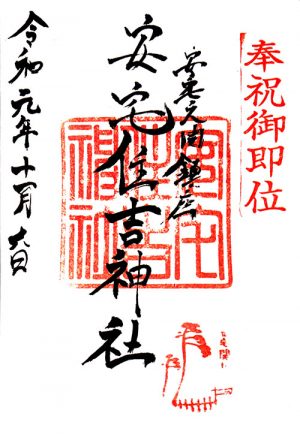

小松市に鎮座する安宅住吉神社。御祭神は底筒男命、中筒男命、上筒男命を主祭神とし、少彦名命、別雷神を相殿に祀る。

大野湊神社で北前船デザインの御朱印を入手したので、日本遺産の構成になっている神社をまわることにしました。

拝殿に参り、御朱印をいただきました。

その後、構成遺産の船絵馬の在処を伺ったところ、拝殿左の金刀比羅神社にあるということで

金刀比羅神社に参拝します。

拝殿内、本殿前の左右に船絵馬が掛けられている。

左の2枚

右の2枚

安宅住吉神社

石川県小松市安宅町タ17

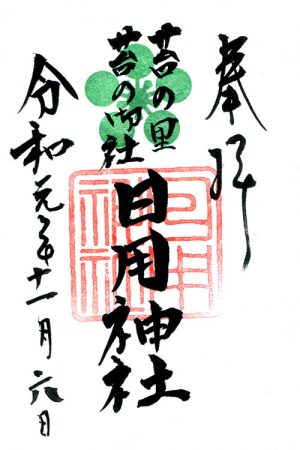

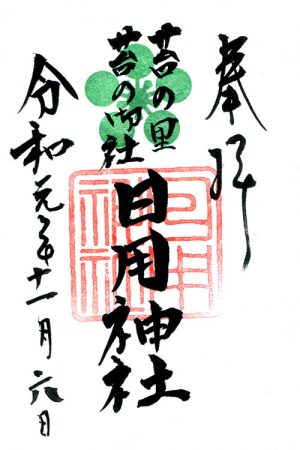

小松市に鎮座する日用神社。御祭神は伊弉諾命、伊弉冉命、菊理媛命。

菟橋神社の兼務社で、菟橋神社で御朱印がいただけるようになった。

日用苔の里の道路を挟んで向かいになるが、現在は散策コースの一部になっているようだ。

住宅の間に社号標が建ち、奥に鳥居が見える。

鳥居の前に川が流れ、橋を渡れば一面の苔の世界となる。

鳥居の額はこの地方によく見られる石の彫刻が付いている。

鳥居から左方向に社殿。参道の周りは苔の世界。

拝殿に参る。

本殿は弊殿で拝殿とつながっている。

境内には苔生した盤持石と呼ばれる力石が3つ残されている。

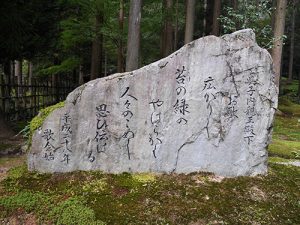

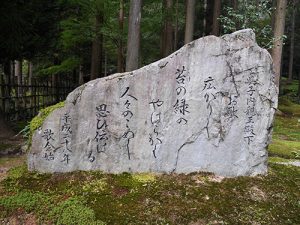

苔の里には眞子内親王の歌碑が置かれている。

日用神社

石川県小松市日用町卯27

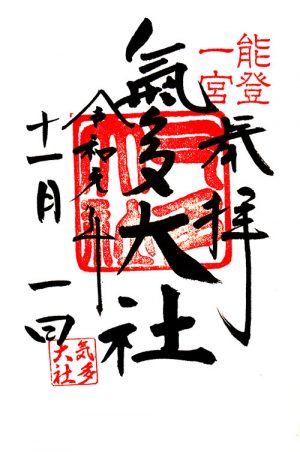

氣多大社に行ってきました。

拝殿に参る。

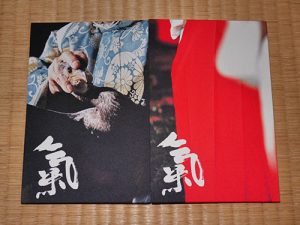

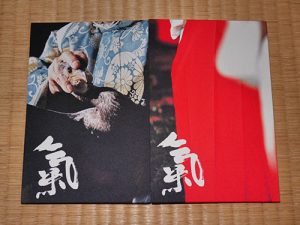

先月末に新規投入された御朱印帖を入手しました。

地元企業による布地への特殊印刷で、表に鵜祭神事、裏に巫女が印刷されている。

通常で頒布されているより一回り大きい大判サイズで御朱印込みで1300円。

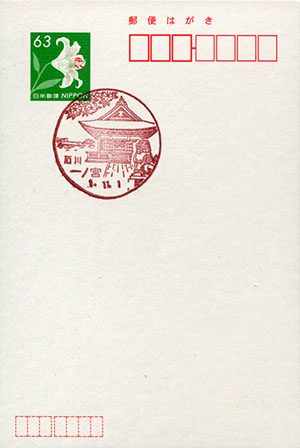

今日は平日なので一ノ宮郵便局で風景印を頂きました。神社本殿の描かれた1並びの記念日です。

氣多大社

石川県羽咋市寺家町ク1−1

39歳を目前にして御朱印デビュー! 日本全国の神社の御朱印や参拝記録