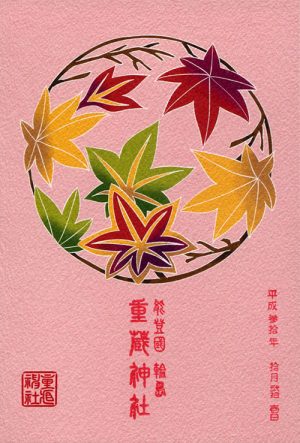

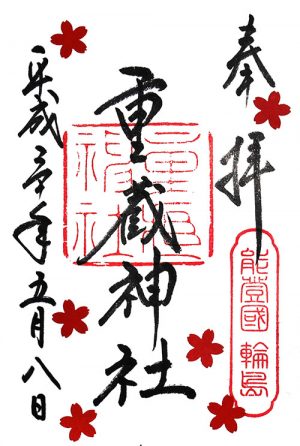

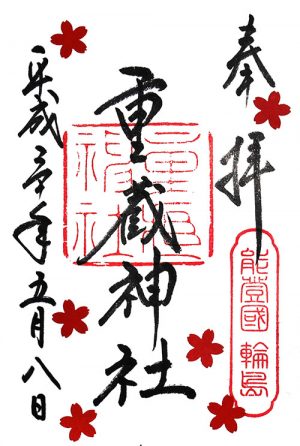

輪島市の重蔵神社に初詣行ってきました。

4日は仕事始めで会社ごとの祈祷が多いものだが、漁師はまだ休みが続いているらしい。境内は帰省客か観光客が少し散策していただけだった。

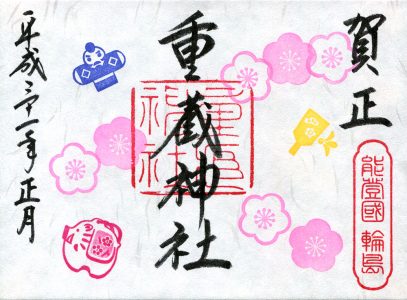

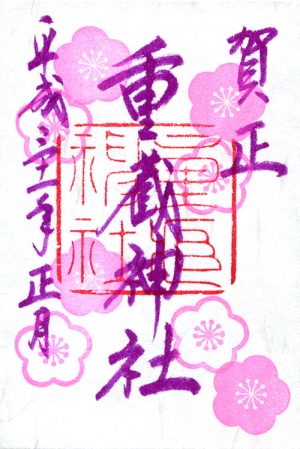

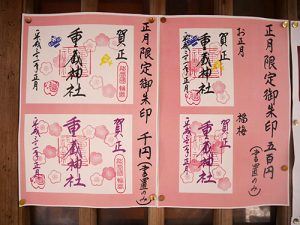

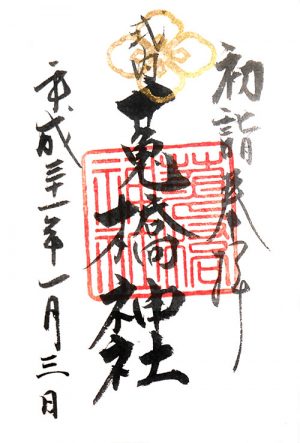

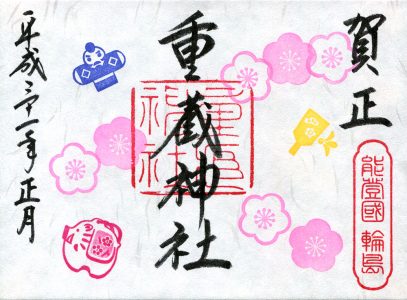

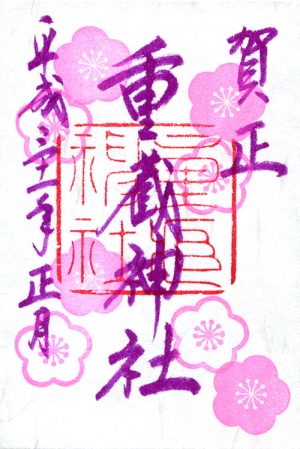

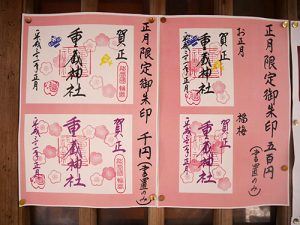

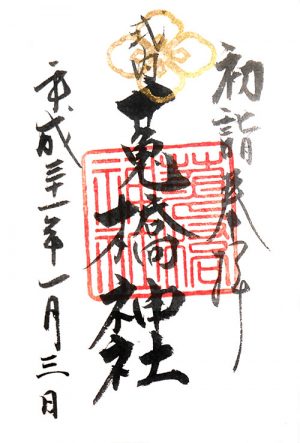

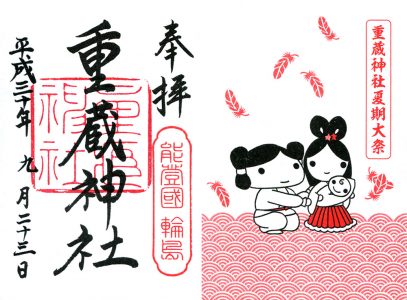

もしかしたらあるかなーと思っていた正月限定御朱印

凧揚げと羽子板が入るお正月バージョンと、

福梅バージョンの2種類。それぞれ一枚ものと見開き2枚ものが用意されていた。

「今年しや いいことありそうだ」

あるといいな

拝殿に参る。

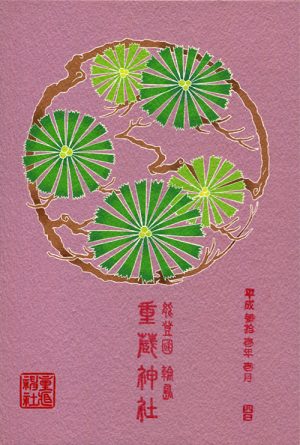

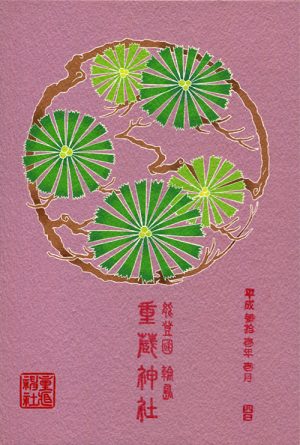

1月の花御札は松。正月といえば門松だよね。

重蔵神社の門松は松にユズリハを合わせている。

お正月と福梅、1枚と見開きで少しデザインが変わる。

境内の井戸にも門松

初詣期間は境内社の前扉が開かれているようだ。

たぬき天神

稲荷神社

秋葉神社

金比羅社

子安社

白山神社は扉が閉じたまま

拝殿前の要石にも門松が飾られている。

とても新年を迎えたことを感じる境内でした。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

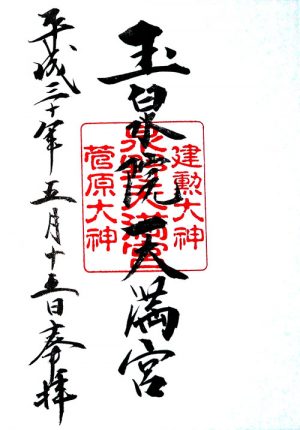

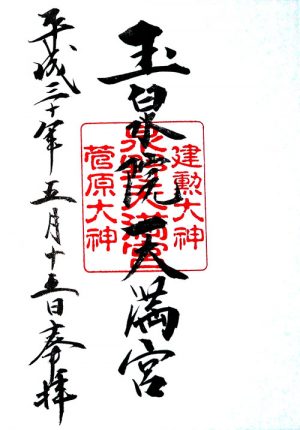

小松市に鎮座する菟橋神社。御祭神は菟橋大神と諏訪大神。

今年は初詣限定御朱印の授与予定ということで参拝に来ました。

拝殿に参る。

菟橋神社ではおみくじ引いている人がとても多かったですね。

初詣限定御朱印は初詣期間(元旦~10日)に310体ということでした。

授与所で御朱印をいただきました。

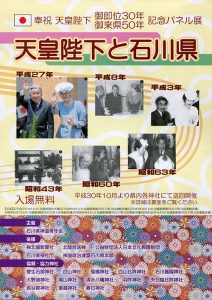

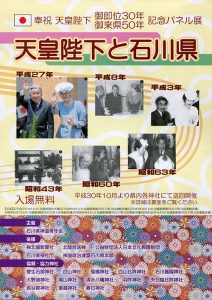

ちょうど諏訪会館で「天皇陛下と石川県」パネル展を開催中ということで、ゆっくりと見せていただきました。

石川県へのご来県は皇太子時代に3回

1.昭和43年10月8日~11日 体育の日石川県中央大会

2.昭和60年7月31日~8月3日 全国高等学校総合体育大会総合開会式

3.昭和63年7月21日~24日 第30回自然公園大会式典

天皇陛下時代に3回

4.平成3年10月11日~13日 第46回国民体育大会秋季大会

5.平成8年9月15日~18日 第16回全国豊かな海づくり大会

6.平成27年5月16日~18日 第66回全国植樹祭

各回の写真パネルの他、約8分の映像もありました。

奉祝天皇陛下御即位30年・御来県50年記念パネル展

「天皇陛下と石川県」

平成30年10月8日~平成31年4月29日 県内神社を巡回

菟橋神社では1月5日の開催予定でしたが、初詣に来た氏子に見てもらおうと早めに展示を始めたようです。

どこかで見たかったので見られて良かった。

菟橋神社

石川県小松市浜田町イ-233

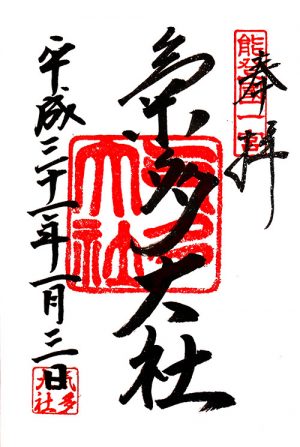

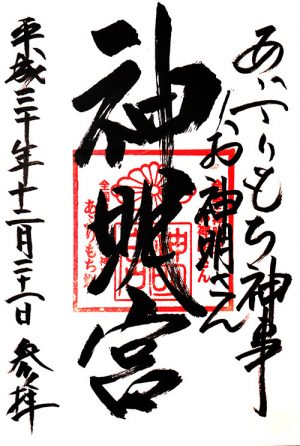

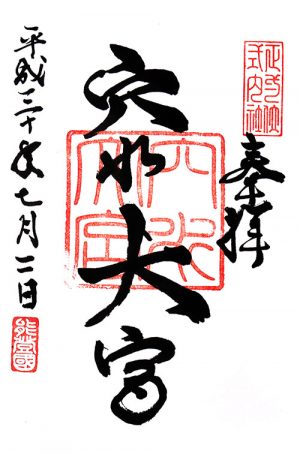

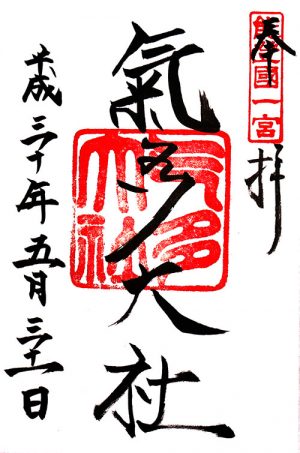

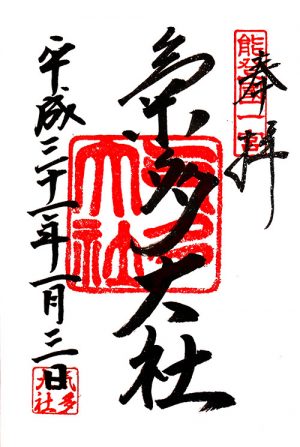

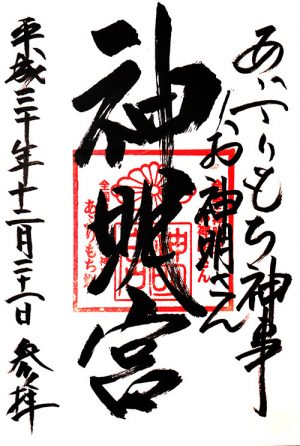

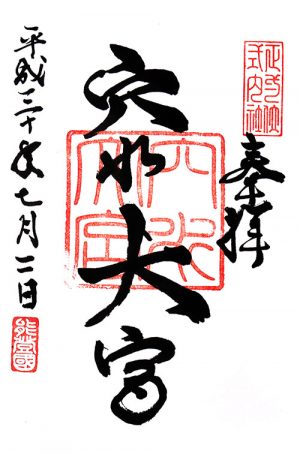

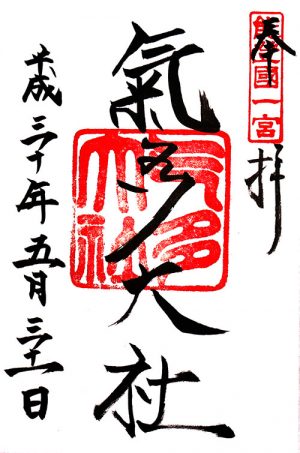

能登一の宮の氣多大社に初詣に来ました。

行列を避けるため、3日の早朝に参拝する。社前の駐車場に停めることもでき、行列もなかった。

神門で神職がお祓いをしてから拝殿に参る。

初詣には入らずの森の前にも賽銭箱が用意されていた。

氣多大社

石川県羽咋市寺家町ク1−1

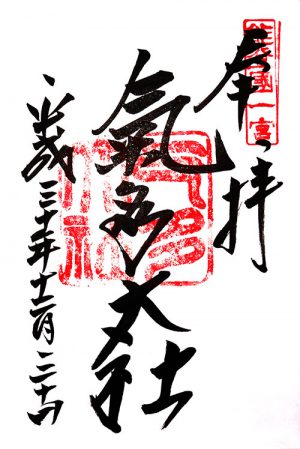

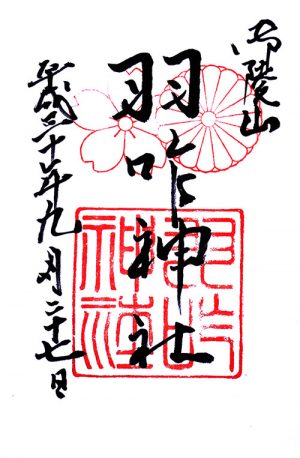

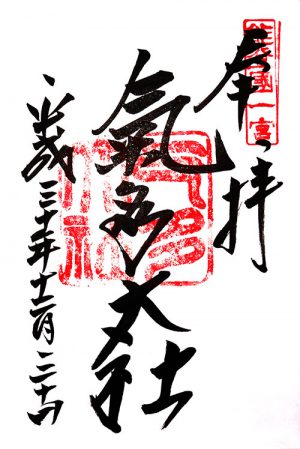

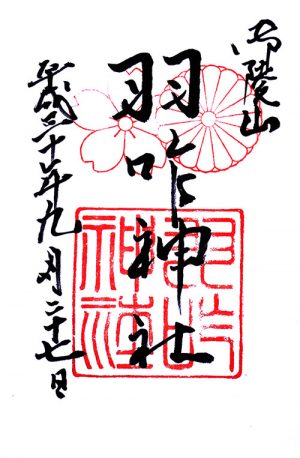

羽咋市に鎮座する能登一の宮氣多大社。御祭神は大国主命。

平成最後の大晦日参拝に行ってきました。

向かう途中の道程は雪が降っていました。そして近づいてきて奇跡の光景を見ることになりました。

なんと氣多大社の上空だけがポッカリと青空が広がっていたのです。

初詣に備え、社前の参道には露店が並んでいました。周囲の空はどんよりとした雪雲です。

団体参拝が直前に行列をなしていたので、先に御朱印帳を預けました。

すでに初詣に授与品が並べられていました。中の神札を見ると、以前とデザインが変わっていました。

紙札は珍しい灰色(銀色?)の文字(初穂料800円)、立派な木札(小・初穂料1000円)も大小あります。

正月はとても混雑するので、特別参拝者用の通路が作られていました。

氣多大社では「平成の大事業」として、本殿(1992年)、摂社若宮神社本殿(1992年)、摂社白山神社本殿(1998年)、拝殿(2017年)、神門(2018年)の五棟の国重要文化財建造物の檜皮葺きの屋根葺き替えを進めてきて、先月26日に拝殿と神門の屋根葺き替え奉告祭が行なわれたばかり。今日は雪に覆われている。

拝殿に参る。

拝殿前には正月の縁起物が並んでいた。

本殿背後の入らずの森。森には素戔嗚尊と妻の櫛稲田姫が鎮座し、2柱の氣が満ちている。

29日から31日まで1年で衰えた氣を一新する「氣の葉祭」が行なわれ、普段は一般立入禁止の御垣内(摂社白山神社横)に遥拝所が設けられる。

帰りに御朱印帳を受け取る。先の一人が日付が違っているという。自分も確認したが、ずっと前日になっているようだ。

何とか「一」が入っているようには見えないか。

氣多大社

石川県羽咋市寺家町ク1−1

金沢市に鎮座する金沢神社。御祭神は菅原道真公、白蛇龍神。

今日は平成最後の終天神。午前中は青空が広がっていたが、昼からは曇り空になった。

拝殿に参る。

受験シーズンなので絵馬がぎっしり連なっている。

境内に建つ大屋愷(よし)あつ翁之碑。

加賀藩士で幕末に長崎に留学した地理学者で、金沢地誌、石川郡町村誌、ノミ郡町村誌など石川県内の地誌編纂に携わった人らしい。

碑の上に来年の干支亥が2匹、上の球体は地球のようだ。

金沢神社

石川県金沢市兼六町1−3

金沢市に鎮座する神明宮。御祭神は天照皇大神と豊受姫神。

拝殿に詣る。

大けやきは葉がすっかり落ちてその幹の大きさが一層際立つ。

先日、寺町寺院群の眞長寺(野町1-2-2)を参拝したとき、金沢城から遷座した城内鎮守の稲荷社があって、明治の神仏分離に泉野神社に移され、御神体が残ったと知った。現在は眞長寺本堂に御神体を祀った金沢稲荷が復興されている。また、その移された先の泉野神社というのが神明宮である。

今日は地元テレビの取材が入っていて邪魔しないように少し待っていた。

その間に境内を散策していると裏口に残っていた「郷社 泉野神社」の社標柱を見つけた。

神社パンフレットによると、末社は蛭子社と稲荷社と書かれている。

当宮に神明蛭子像が安置されており、拝殿左の社殿前に「蛭児太神宮」の石燈籠があることから、この社殿は末社蛭子社と思っていた。

今回宮司さんに稲荷社の所在を確認してみた。

するとこの社殿が眞長寺からそのまま移された稲荷社そのものだと聞いた。現在は蛭子社と稲荷社の末社合祀殿となっているようだ。貴重な建物なので、できれば修復したいと言われていた。

色あせているがよく見ると稲荷社としての朱色が残っていて、正面蟇股には桐紋の一種が彫られている。

神明宮

金沢市野町2-1-8

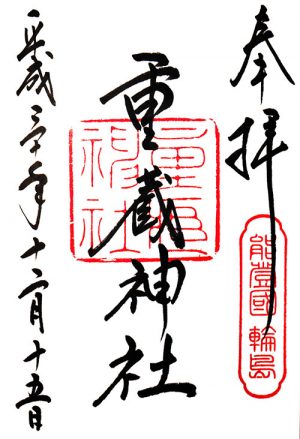

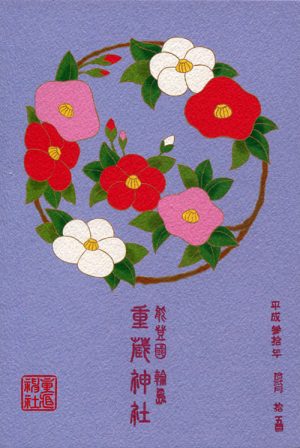

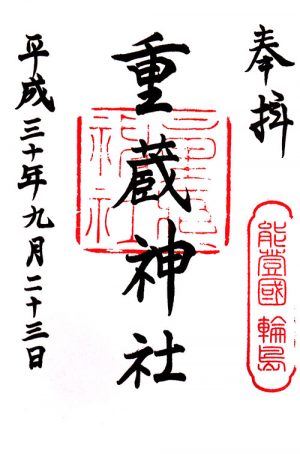

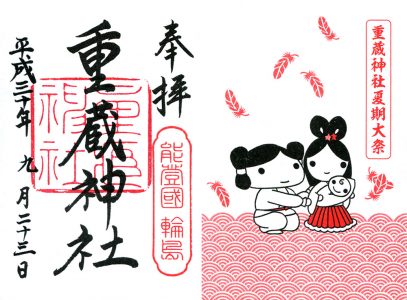

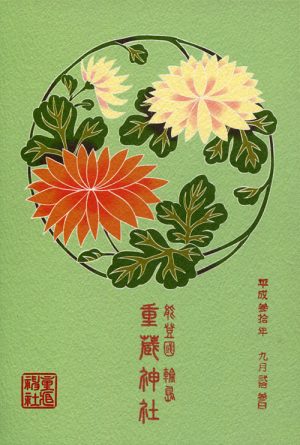

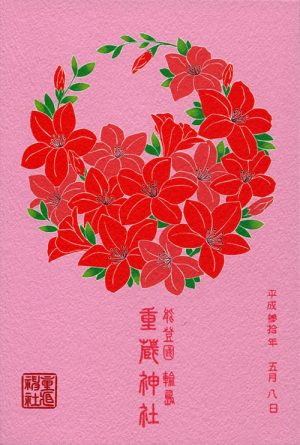

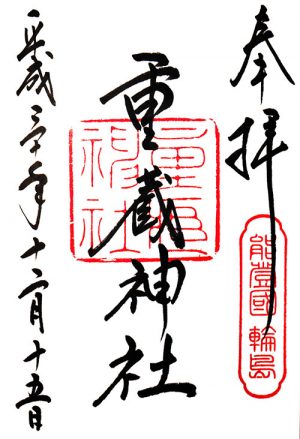

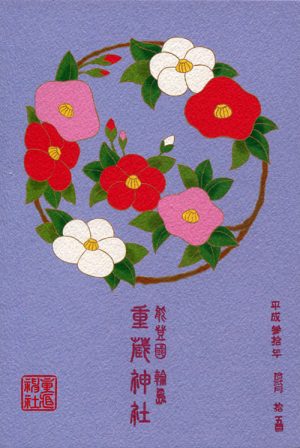

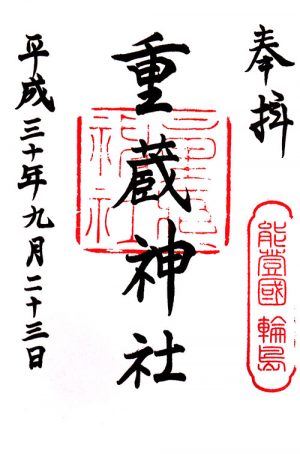

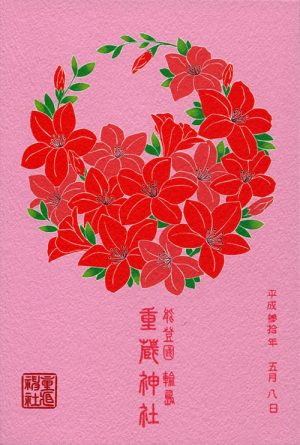

輪島市に鎮座する重蔵神社に行ってきました。

今月の花御札は椿です。

拝殿に参る。

今朝にかけて平地でもうっすら雪が積もった場所も多かったが、輪島には雪はなかった。

脇に立つ子安社

賽銭箱の横で猫が番をしている。

寒い日だから風を凌げる屋内は有難そうだ。

社務所に寄ると「花守」という厄除のハーバリュームが新しく頒布されていた。

境内の椿は10月から咲いていたが、花御札には今月登場。

手前の赤いのが綺麗に咲いていた。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

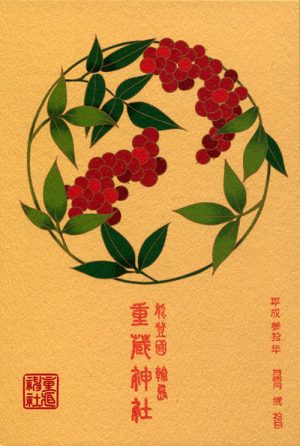

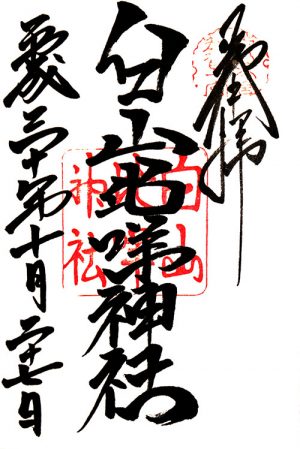

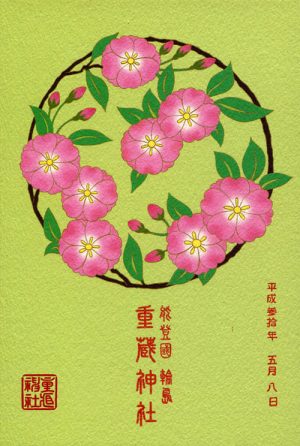

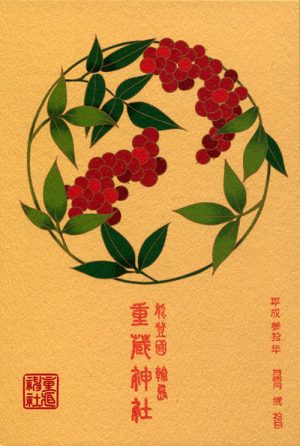

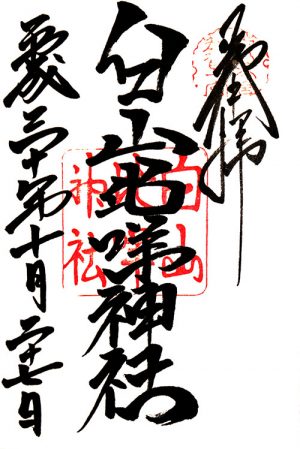

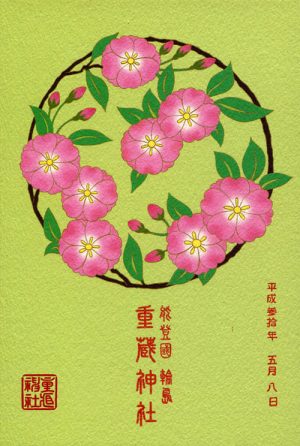

輪島市に鎮座する重蔵神社に行ってきました。

今月の花御札は南天(なんてん)です。

拝殿に参る。

境内の銀杏は色付いている。

紅葉もようやく色付いた。

社務所前の椿が咲いている。

桃色のものが多いが白が混ざるものがある。

今月は社務所が留守だったので、翌月参拝時にいただいた。

境内で南天を探したがないようだ。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

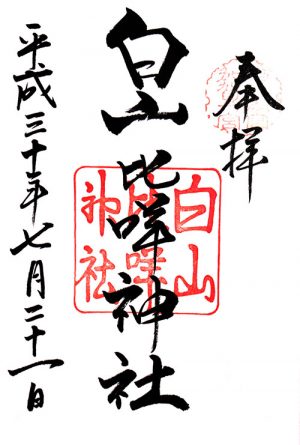

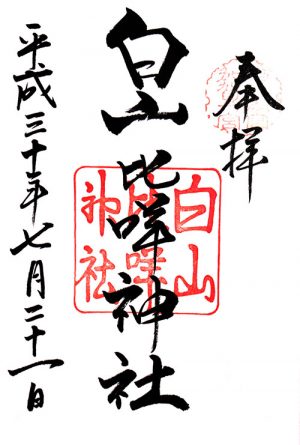

白山市に鎮座する白山比咩神社。

今日は旧鎮座だった古宮公園横の発掘調査現場説明会がありました。

時折雨の降るあいにくの天候でしたが、大勢の方が参加しました。

テントには発掘調査で見つかった遺物が並べられ、信仰施設なのでかわらけが圧倒的に多いものの、平安時代の椀や

鎌倉時代の焼き物のかけらが見つかっている。

発掘場所は古宮公園として整備されている横の旧線路が引かれていた場所で、自転車道として整備する事前調査ということになります。

礎石跡やかわらけ

敷地を分けたような石積み列や通路と思われる石敷が見られた。

旧鎮座地は古宮公園の東側三分の一ほどであり、公園の状況から考えるともっと西にも広がっていると思っていたのだが、水戸明神から手取川七ヶ用水管理センターの場所まで広がっていたようだ。

説明会の後、白山比咩神社に参拝した。

今年の初穂米がたくさん奉献されていた。

白山比咩神社

石川県白山市三宮町ニ105−1

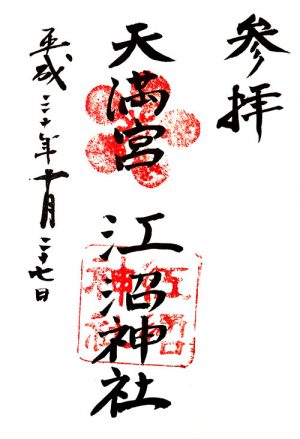

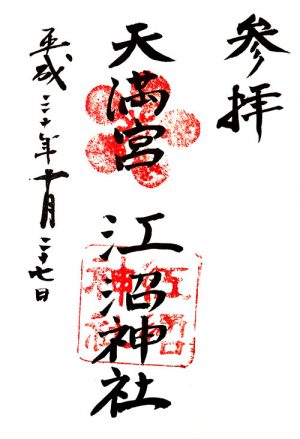

加賀市に鎮座する江沼神社。御祭神は菅原道真公、大聖寺藩祖前田利治公。

駐車場は境内中程にあり、東側の鳥居まで戻って参拝を始める。

拝殿に参る。

今日は境内の梅花庵の一般公開があった。

幕末の絵師吉田公均が描いた「四季草花図」という天井の一枚絵が見応え十分。この建物は城下にあったもので大聖寺藩とは関係ないものだが、建物の保存先として江沼神社が引き受けたそうだ。

今日はここで神職に御朱印の対応をしていただいた。

江沼神社が建つ地は三代利直公が宝永6年(1709)に作庭した大聖寺藩藩邸の一部であり、大聖寺川沿いに建つ長流亭がそのシンボルと言える。

ひさご池に浮かぶ中島に八ッ橋がかかる。神職に聞いたところ昔はやはり木橋だったそうだが、腐食したためコンクリート造になったそうだ。

中島の反対側にかかる石の反り橋は往時のものかもしれない。

庭園の案内板には庭園の見どころとして「八ッ橋」とともに「石組の間から湧き出る清水」が紹介されている。

神職に聞くと清水は残念ながら今は枯れていると言っていたので、おそらく池東端の斜面に石が並ぶこの辺りなのだろう。

その先に枯れた井戸組もあり、かつてはここも水で満たされていたに違いない。

江沼神社

石川県加賀市大聖寺八間道55

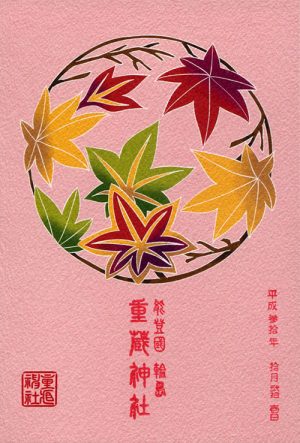

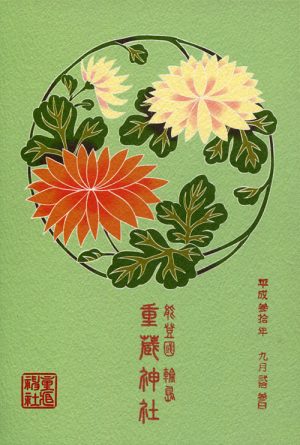

輪島市に鎮座する重蔵神社に参拝しました。

10月の花御札を受けました。絵柄は紅葉です。

拝殿に参る。

えんむすびの木の銀杏は色付いていました。

その下に紅葉が植えられていてまだ小さい木でしたが、まだ色付いていませんでした。

社務所前の椿が一輪咲いていました。

今日は10月の第三週で「いしかわ文化の日」ということで県民無料の日だったので、輪島キリコ会館を見てきました。

中には輪島大祭に出るキリコを中心に展示されています。

重蔵神社の氏子地区のキリコもたくさんありました。

NHKの朝ドラ「まれ」の放映時に重蔵神社で実際に担がれた「まれキリコ」も展示されていました。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

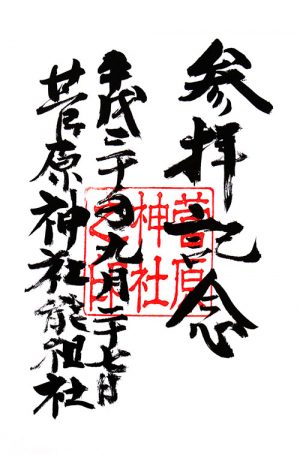

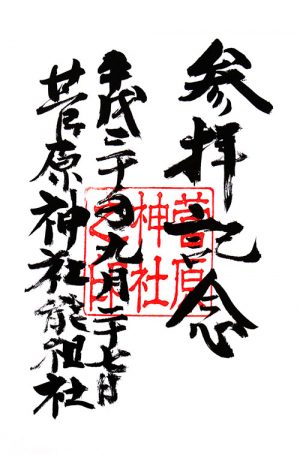

宝達志水町に鎮座する菅原神社。御祭神は菅原道真公、応神天皇、武甕槌命、前田利家公。

前田利家公が能登に入封する前から当地に鎮座し、菅原道真公を祖とする前田家の崇敬が篤かった。

能登立国1300年の節目に二度目の参拝。

拝殿に参る。

渡り廊下で本殿に渡る。

本殿

拝殿左に筆塚がある。

境内の自宅兼社務所で御朱印をいただくと、拝殿の中で参っていってくださいというので中に入らせていただく。

菅原神社では三十三年式年大祭というのがあるようで、御祭神四柱(のおそらく神像)と杉野屋の観音が御開帳されるという。もとは五日間盛大に行なわれたようだが、現在は三日間になっている。

藩政期は式年大祭ごとに多くの奉納があったようで、拝殿には嘉永二年の式年大祭で奉納された俳句額が残る。

菅原神社

羽咋郡宝達志水町菅原フ2

羽咋市に鎮座する羽咋神社。御祭神は道反大神、磐衝別命、磐城別王命、弟苅羽田刀弁命。

青空の下の参拝。

2日前に例大祭があり、夜には唐戸山神事相撲が行なわれた。

拝殿に参る。

拝殿に入ると軒下に毎年の唐戸山神事相撲の奉納額がかかる。

神事相撲では最高位が大関となる。

今日は神職さんがおられたからか、拝殿の戸が開いていたので中で参拝させていただいた。

拝殿には奉納品があり、

左右に大きな絵馬が架かっていた。弘化の年号が見えた。

羽咋神社

石川県羽咋市川原町エ164-2

輪島市に鎮座する重蔵神社に参拝しました。

誕生月なので能登立国千三百年御朱印帳に通常の御朱印をいただきました。

8月の輪島大祭の限定御朱印がまだ残っていたのでいただきました。

先月はやはり参拝が早かったようです。

9月の花御札は菊です。

拝殿に参る。

今日は境内が賑やかでした。

毎年秋分の日に太鼓打ち競技会が開催され、子供の部が第33回、一般の部が第69回にもなるようです。

御朱印はちょうど昼休みで、忙しそうでしたが対応していただきました。

拝殿の前の戸が祭礼日で開いていたので中が見えました。

扁額の両側に三十六歌仙額が飾られています。絵馬もあるようで、ゆっくり見てみたいものです。

先月工事中だった要石と手水舎の間には「なでうさぎ」が造られていました。

早速沢山撫でてきました。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

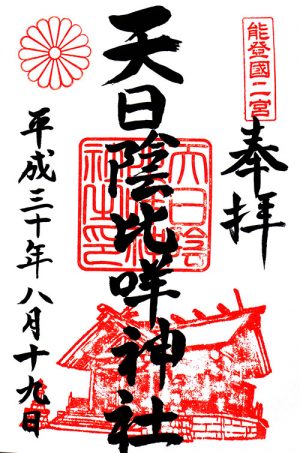

中能登町に鎮座する天日陰比咩神社。

前日から未明にかけての大雨で能登に被害が出ている時だったが、神社までの道のりは問題なかった。

早朝6時半頃に到着する。

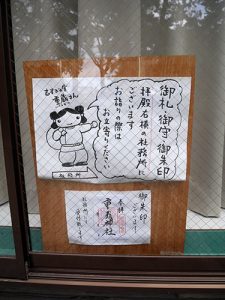

本日から毎月1日の月次祭後に限定御朱印が授与されることになった。

月次祭は午前6時から、到着したときにちょうど終了したようで、授与所の前に列が出来はじめていた。

未明までの大雨で拝殿右に土砂の山ができていた。

右の斜面に普段はない小さな川ができていて、水がどんどん流れてきていた。

前日の大雨で土砂を運んできたらしい。

今日は初めて拝殿に入って参らせていただいた。

拝殿内の狂言面。これも初めてみた。

授与所に並んで御朱印をいただく。月次祭御朱印は午前7時半まで約1時間ほどの授与になる。

大雨の影響もあり、参拝者は少ないと予想していたが、それでも20人ほどはいただろうか。

滅多に見ることはない能登の山々が雨霧に包まれた姿が、能登の被害の大きさを物語っている。

天日陰比咩神社

石川県鹿島郡中能登町二宮子甲8

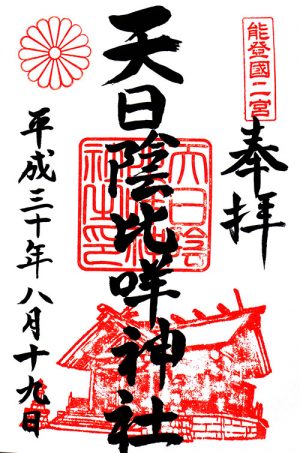

中能登町に鎮座する天日陰比咩神社。

能登立国1300年の今年にもう一度参拝してきた。一度押さなくなっていた拝殿の印が復活している。

道路を挟んだ向かいにあった林が伐採されて広い平地ができたので、社前がより明るく感じられるようになった。

当宮ではどぶろくを作っている。神社に杉玉、この組み合わせが印象的。

鎮座石に日陰のない時間帯に参拝するのは初めてか。天狗の足跡と呼ばれる2つの凹みもくっきり見える。

拝殿に詣る。

御朱印をいただくとき、偶然同じ能登立国1300年記念御朱印帳を持っている方にお会いした。

天日陰比咩神社

石川県鹿島郡中能登町二宮子甲8

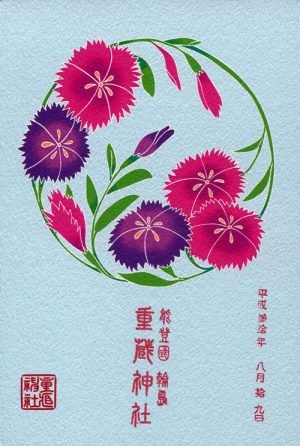

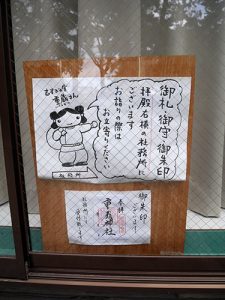

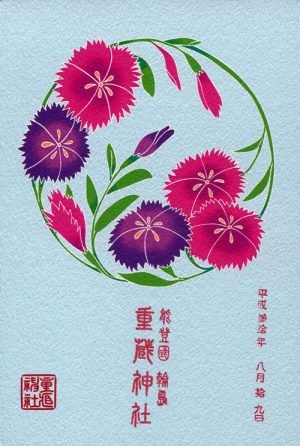

輪島市に鎮座する重蔵神社に今月も行ってきました。8月の花御札はナデシコです。

輪島大祭まで一週間ですが、境内は静かです。

拝殿に参る。

拝殿前の要石と手水舎の間に何かできるようです。

輪島大祭限定の御朱印があるかと思っていましたが、早かったようです。

今月は花御札がよく出たようで、品切れでした。ということで、9月の参拝時に授与していただきました。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

羽咋市に鎮座する氣多大社。13日・14日と心むすび大祭に合わせる形で

能登立国1300年を記念して、境内に約500本のろうそくを灯し、拝殿にプロジェクションマッピングを投影するという光の競演が行なわれました。

神門前にプロジェクションマッピングの機器が置かれ、スタンバイしています。

拝殿と神門は屋根が葺き替えられ新しくなっている。

7時日没は過ぎたがまだ明るい。

10分ほど過ぎて、暗くなってきてからプロジェクションマッピングが始まった。

5分ほど投影が過ぎた頃に2人の巫女による舞が行なわれた。

30分過ぎから拝殿内で胡弓と琴の演奏が始まったが、斜めからだと全く中が見えないので場所を少し移動して正面近くに移動したが、まだ人が多かった。

胡弓と琴の演奏が終わった頃、ようやく人が帰り始めたので正面近くの最前列を確保できた。

プロジェクションマッピングで投影されるのは、宮司が撮影した神道をテーマにした写真という。

氣多大社

石川県羽咋市寺家町ク1−1

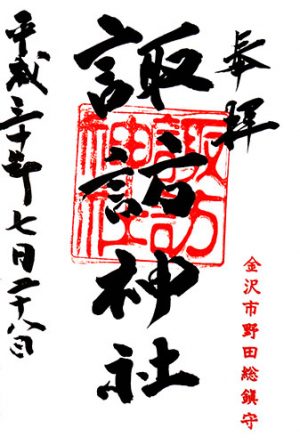

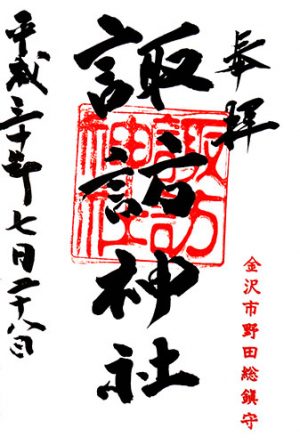

金沢市に鎮座する諏訪神社。御祭神は建御名方命、誉田別命。

今日は金沢お宮さんめぐりで参拝する。

拝殿に参る。

諏訪神社

石川県金沢市寺町5丁目2-41

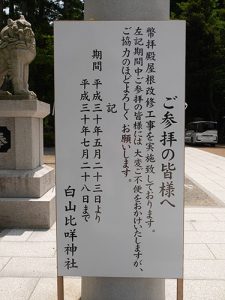

白山市に鎮座する白山比咩神社。

大きな重機が境内に入っていました。

拝殿・幣殿の屋根の改修工事が行われています。

宝物殿に入って、企画展示を見てきました。

森田柿園は幕末の加賀藩士で、明治に入って天領だった白山麓18ヶ村を石川県・福井県のどちらの帰属にするかにあたり、石川県側の調査を担当しました。白山比咩神社の古文書を書き写して残し、石川県や白山比咩神社の歴史に重要な足跡を残しました。

1年前の白山開山1300年展を見たときは冷房が壊れていて暑かったですが、今日は涼しかった。人もまばらだったので、ゆっくりと鑑賞しました。

白山比咩神社

石川県白山市三宮町ニ105−1

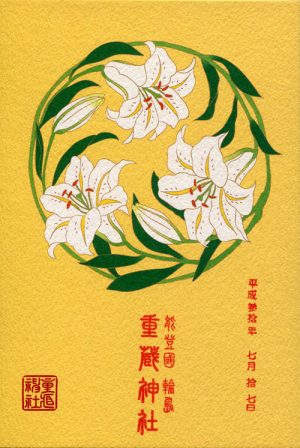

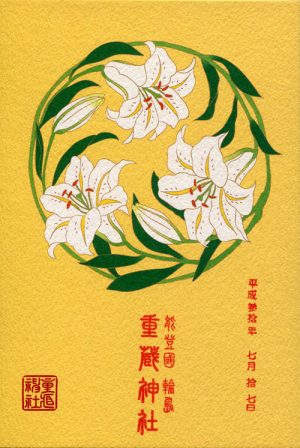

輪島市に鎮座する重蔵神社。今月の花御札をいただいてきました。7月の花は百合。

拝殿に参拝する。

境内社の子安神社の裏に「えんむすびの木」の案内ができていました。

二本の木が上の方で絡み合っている。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

穴水町に鎮座する穴水大宮。御祭神は田心姫命、湍津姫命、市杵嶋姫命、正一位稲荷大明神を主祭神とする。

近くまで来たので久しぶりに参拝する。

拝殿に参る。

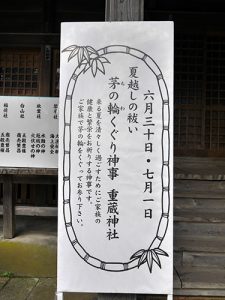

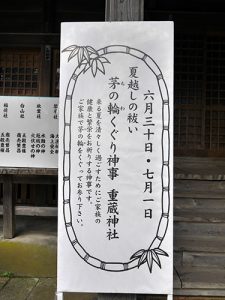

夏越の大祓が終わったばかりなので、茅の輪をくぐる。今シーズン3回目

左奥の社務所(大宮会館)で御朱印をいただく。

前回は奥の平地になっている部分にも建物が建っていて、左右の建物がつながっていたのだが

帰り、拝殿前のおみくじが結んであった木に実が残っているのに気が付いた。

梅かな?

当宮は最近はパワースポットとして売り出しているらしい。

拝殿前にある「のとひめ鏡」

干支の刻石の真ん中に子沢山で安産の犬が座っている。

穴水大宮

石川県鳳珠郡穴水町字大町ホ−1

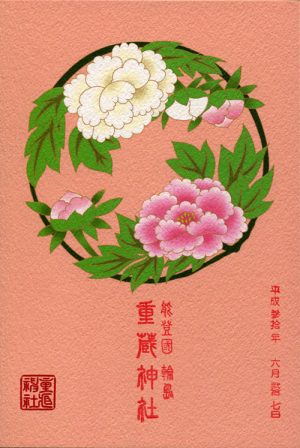

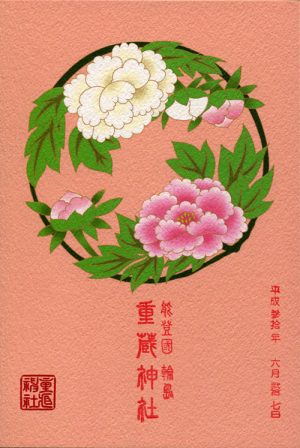

輪島市に鎮座する重蔵神社。今月の花御札をいただいてきました。6月は牡丹。

拝殿前に茅の輪がありました。今季2回目の茅の輪くぐりをします。

夏越の大祓の前に一度嵐が来そうです。

境内ではアジサイが綺麗に咲いていた。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

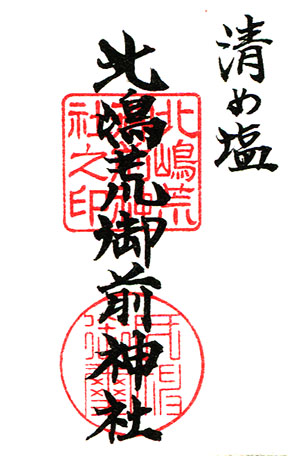

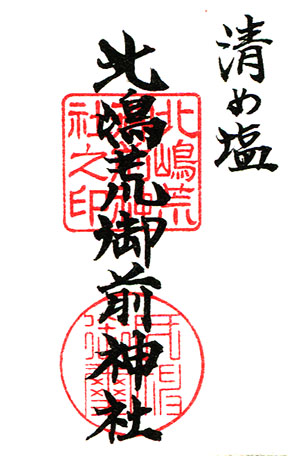

珠洲市に鎮座する北嶋荒御前神社。

今回は御朱印ではないけれども、社号印と墨書きは参考になるので掲載する。

今年は越前国から能登国が分立して1300年となり、「能登立国1300年のおもてなし」というチラシ(道の駅千里浜)の企画で行ってきた。

場所は道の駅すず塩田村

塩の資料館では製塩の方法などを学習できる。

資料館横で揚浜式という日本で唯一の製塩方式で塩を作っている。

作られた塩は道の駅でも販売されている。

チラシを持参すると清め塩をいただける。

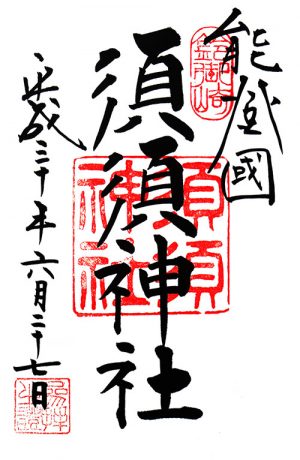

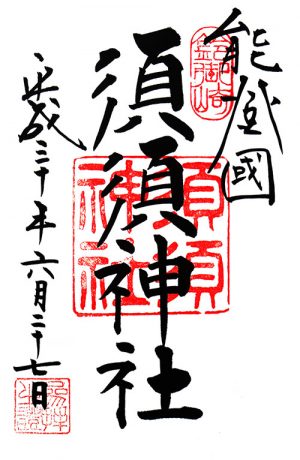

珠洲市に鎮座する須須神社高座宮。御祭神は天津彦彦火瓊瓊杵尊、美穗須須見命。

能登ふるさと博の秘宝めぐりという企画で、境内にある寺家の大奉燈収蔵庫を見学させていただいた。

4基ある大奉燈は能登に無数にあるキリコの中でも最大級のもので、9月の第2週土曜日の夜に実際に使用される。

これだけ大きいと組み立てはクレーンを使用しないといけないようで、バラすよりはこうして収蔵庫に入れたほうが管理しやすいとのこと。

文字の部分が白かったが、キリコに灯りがともると黒く浮き上がるのだそうだ。実際に見てみたい気分になった。

さすがにこれだけ大きいと人が担ぐというわけにはいかず、車が付けて引く。

それでもかなり大変だろう。

キリコが8mくらいだった以前は大鳥居の前の砂浜から海に入っていたそうだ。

今は道路ができて段差ができたので、浜の方には下りられない。

そのまま案内を受けながら拝殿の方へ向かう。

社業は800年を越える貴重な原生林が残されている。

大木も多いため、最近の強風では枝折れや倒木があったようだ。

まずは拝殿に参る。

その後、もうひとつお願いしていた拝殿横の宝物殿の中も見学させていただいた。

五体の男神像は思っていたよりも大きなものであった。四体には顎髭があるが、一体はなく若々しい感じ。

また義経伝説の残る能登ならではの、源義経ゆかりの蝉折の笛、弁慶の左銘入り守刀がある。

ほかには藩政期のものと思われる古い絵図が二枚あった。山伏山の奥宮、高座宮、金分宮、そして高勝寺と神仏習合していた頃の須須神社の様子が描かれていてとても興味深かった。

最後に拝殿横で御朱印をいただいた。

今日は雨予報であったが、案内されている間はなんとか天気が崩れなかった。境内を後にするとともに降り出し、神様に歓待された気持ちになった。

須須神社高座宮

石川県珠洲市三崎町寺家4-2

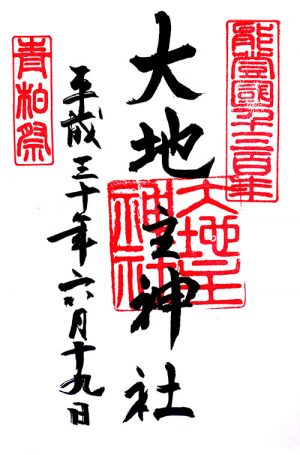

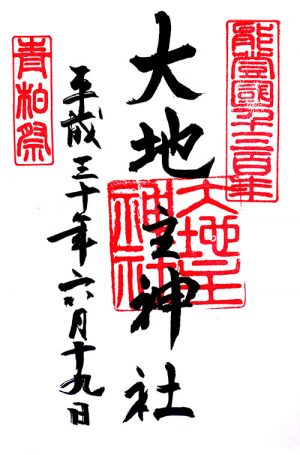

七尾市に鎮座する大地主神社。御祭神は大山咋神、素盞嗚尊、伊許保止命。

能登立国1300年と神社創建1300年を記念して再建された二の鳥居。日吉大社を本社とし、山王鳥居とする。

能登国立国の旧暦5月2日である6月4日に千三百年慶賀祭が行われ、二の鳥居のくぐり初めの儀が執り行われた。

大地主神社は青柏祭が有名。鍛冶町、魚町、府中町の三台の山車が繰り出す。

境内には鍛治町の山車庫がある。丸に山の鍛治町の印が付いている。

山車庫の端には、鍛治町の氏神である鍛冶神社が祀られている。

拝殿に参る。

授与所で御朱印をいただいた。「能登國千三百年」の特別印が入る特別バージョンになっている。

大地主神社

石川県七尾市山王町1−13

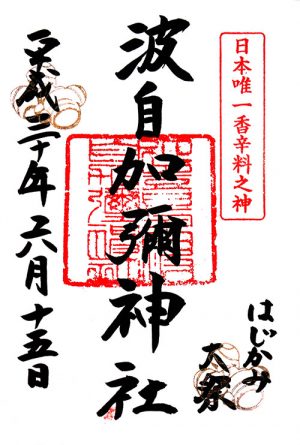

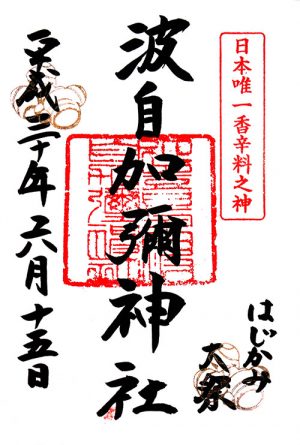

金沢市に鎮座する波自加彌神社。御祭神は波自加彌神と正八幡神を祀る。

今年はショウガの印が金色になり、ショウガ色に近くなりました。

今年もはじかみ大祭に行ってきました。

今日は朝から風が強かったこともあってか、昨年よりも若干参拝者が少なく感じる。

ふるまいテントで

ショウガ味のご飯の入った寿司と、ショウガ入天かすの入ったうどんをいただいた。

奉納者の玉串奉奠が終わった後、神職らによりショウガ湯が

小皿に注がれ

ショウガ湯を飲み干して

小皿を地面に叩き割って、厄払いをする。

その後、参拝者にもショウガ湯が振る舞われた。一年の無病息災を願い、ショウガ湯を飲んできた。

今年は例年の高知産と愛知産に加えて、和歌山産のショウガが加わり、ピリリと甘辛い味でした。

波自加彌神社

石川県金沢市花園八幡町ハ165

羽咋市に鎮座する能登一の宮氣多大社。御祭神は大国主命。

雲行きが怪しい。

神門は檜皮葺の葺替工事のため覆屋の中。

拝殿の屋根は葺替されて新しい。参拝中に大雨になってしばらく拝殿前で雨の神域の雰囲気を感じていた。

氣多大社

石川県羽咋市寺家町ク1−1

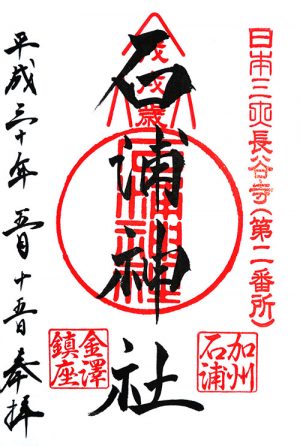

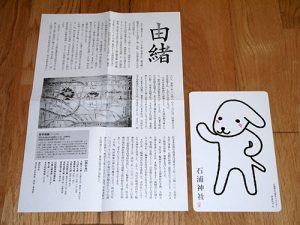

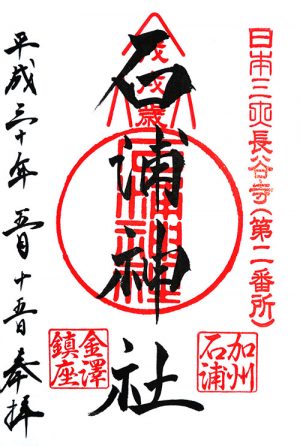

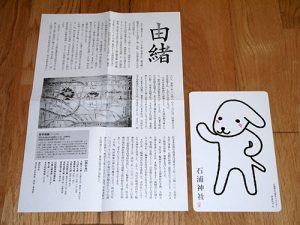

金沢市に鎮座する石浦神社。御祭神は大物主大神、大山咋大神、菊理媛大神、天照皇大神などを祀る。

北陸新幹線の金沢開業から境内が一番変わった神社かもしれません。

鳥居をくぐると右手に臨時の授与所。週末や休日以外は閉まっているようだ。

鳥居の左手に「HASE HOUSE」の文字?

中にウサギちゃんを飼っているようだ。こんな場所に大丈夫なのか

神社のイメージキャラクタは「きまちゃん」

今年は戌戌年ということで「きまる年」らしい。

境内にはビールを販売したり、

いなり寿司を販売する露店もあり、休日には営業しているようだ。

休日は年中お祭りということらしい。

拝殿に参る。

社務所で御朱印をいただく。判子が参拝の度に増える。またレイアウトが変わったようだ。

由緒や御朱印に付属するしおり(裏面に御祭神名)も新調された。

兼務社の泉野菅原神社の御朱印は以前は自分から依頼しないと書かない御朱印だったのだが、

現在は社務所に表示している。書き置きに日付入れるタイプだが、「玉泉院天満宮」とは如何に!

泉野菅原神社は玉泉院(加賀藩二代藩主前田利長公の室で、織田信長公の四女永姫)の菩提寺である玉泉寺にあった天満宮で、前田氏の祖神である菅原道真公を祀るとして、隠れて義父の織田信長公を祀っていた。「玉泉寺天満宮」ならまだしも、「玉泉院天満宮」はおかしいだろう。

石浦神社

石川県金沢市本多町3丁目1−30

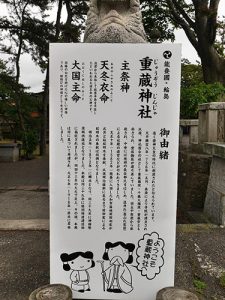

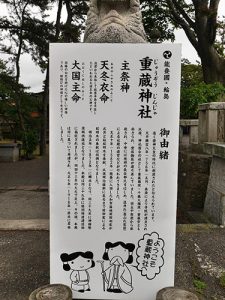

輪島市に鎮座する重蔵神社。御祭神は天冬衣命、大国主命。

境内西の入口が商店街や朝市通りに近く、こちらから参拝に訪れる方が多い。

入口に御祭神の案内が新しく立っていた。

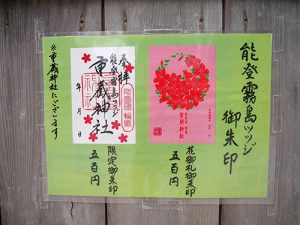

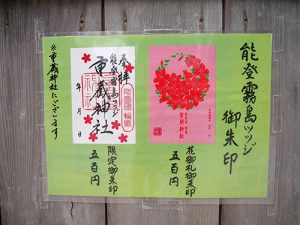

今日参拝に来たのは、ゴールデンウィーク前の地元新聞に載ったノトキリシマツツジ限定御朱印をいただくため。

ノトキリシマツツジが咲く4月中旬から5月中旬まで授与するとのこと。

拝殿に参って社務所に向かう。

社務所前に一木で三色の花が咲くという珍しいキリシマツツジがあるということだったが、ゴールデンウィーク中の荒天によりすでに終盤だった、残念。

重蔵神社には花御札というのがあり、月替わりで12カ月分ある。

5月はノトキリシマツツジが描かれ、朝市通りに面する重蔵神社産屋では12カ月すべての花御札が頒布されているが、神社では基本的にその月の花御札のみ授与される。神社で授与されたものには花の図柄の下に社号と参拝日が印字される。

今日は4月の八重桜を描いた花御札もいただいた。

重蔵神社では能登地震の復興を進めていて、7月には拝殿や境内社の修復を記念した御朱印、8月には輪島大祭を記念した御朱印を授与するそうです。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

39歳を目前にして御朱印デビュー! 日本全国の神社の御朱印や参拝記録