七尾市に鎮座する大地主神社。御祭神は大山咋神、素盞嗚尊、伊許保止命。

春の青柏祭、夏の祇園祭は大地主神社の祭礼になる。

拝殿に参る。

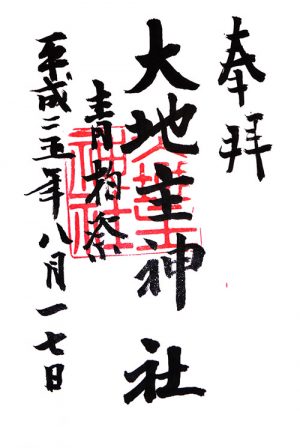

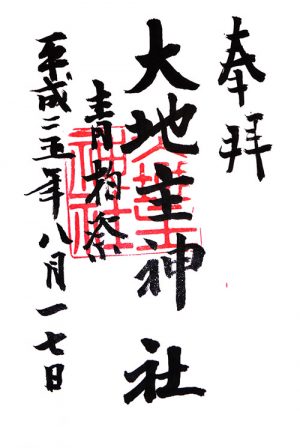

拝殿右手に参集殿の山王閣と宮司宅がある。御朱印をいただく。

参道右に末社登口神社。川原町の氏神

拝殿左に末社菅原神社。塗師町の氏神

本殿の左に末社金刀比羅神社と火宮神社の合祀殿。

手水舎の隣に、背後に池があり水に関係する末社だろう。

本殿右は道知神社か?

大地主神社

石川県七尾市山王町1−13

七尾市に鎮座する大地主神社。御祭神は大山咋神、素盞嗚尊、伊許保止命。

春の青柏祭、夏の祇園祭は大地主神社の祭礼になる。

拝殿に参る。

拝殿右手に参集殿の山王閣と宮司宅がある。御朱印をいただく。

参道右に末社登口神社。川原町の氏神

拝殿左に末社菅原神社。塗師町の氏神

本殿の左に末社金刀比羅神社と火宮神社の合祀殿。

手水舎の隣に、背後に池があり水に関係する末社だろう。

本殿右は道知神社か?

大地主神社

石川県七尾市山王町1−13

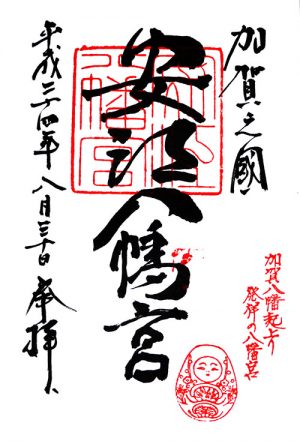

小松市に鎮座する安宅住吉神社。御祭神は底筒男命、中筒男命、上筒男命を主祭神とし、少彦名命、別雷神を相殿に祀る。

表参道。社殿は社前を流れる梯川に向かって北東方向に向いている。

参道の途中に鳥居が立つ。

参道の左に神輿倉

神輿倉の手前に弁慶逆植松

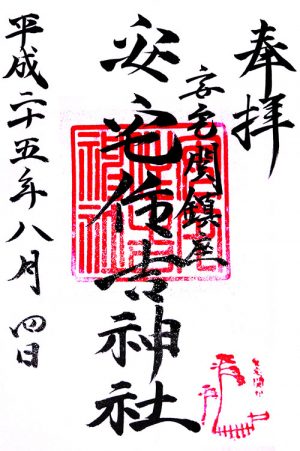

拝殿に参る。初詣の小松七社めぐりの一社。

拝殿の右手前に神亀石。どうも頭が欠けているようだ。

拝殿左手前に稲荷社

稲荷社の前に勧進帳を読む弁慶像が立つ。

拝殿左に金刀比羅社

社殿の背後は史跡安宅の関址になっている。関乃宮、右に源義経公、左に関守富樫左衛門泰家公を祀る。

歌舞伎勧進帳の舞台として、義経・弁慶・富樫泰家の像がある。

安宅住吉神社

石川県小松市安宅町タ17

小松市に鎮座する菟橋神社。御祭神は菟橋大神と諏訪大神、菟橋大神は産土神。延喜式能美郡の比定社。

参道は東向きからやや南に傾いている。入口に石鳥居

参道を進むと木製の鳥居

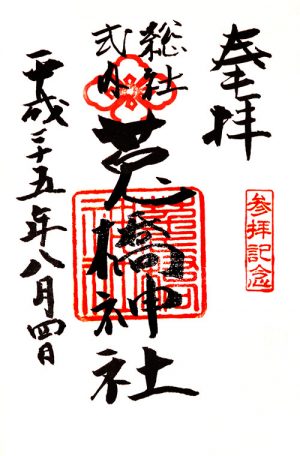

拝殿に参る。初詣の小松七社めぐりの一社。

拝殿手前に末社粟嶋神社

本殿の左に末社巌之御魂神社(神明宮)

菟橋神社には本殿の背後に樹齢数百年をかぞえる老松二本があり古くからこれを牛若松、弁慶松という。今は牛若松のみ残るというが、神明宮の後ろの一際高い松の木がそれらしい。

拝殿右前に御神木の「昇龍の松」

本殿の右には複数の境内社が並ぶ。左より金刀比羅神社、須納谷白山社、稲荷神社、少彦名神社、荒御魂社、杖白山社。天神地祇神霊社もどこかにあるようだが分からなかった。

参集殿の菟橋会館では結婚式場にもなっているが、この中で御朱印をいただく。

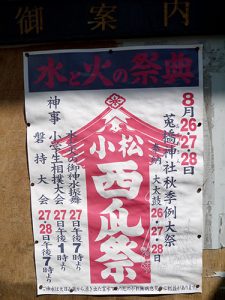

今月は秋季大祭の西瓜祭が開催される。春季大祭は本折日吉神社と二社でお旅まつりとして子供歌舞伎が行われる。

西瓜祭にはかつて松尾芭蕉も立ち寄ったという。「しほらしき 名や小松ふく 萩すすき」の句碑が神社入口にある。

菟橋神社

石川県小松市浜田町イ-233

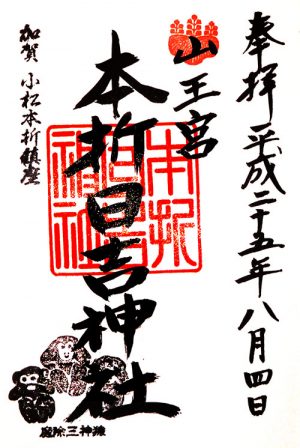

小松市に鎮座する本折日吉神社。御祭神は大山咋神。初詣の小松七社めぐりの一社。子供歌舞伎で有名な小松お旅まつりは菟橋神社と二社による春祭りである。

一の鳥居から二の鳥居、社殿と東向き

二の鳥居になる山王鳥居の右に参拝者用駐車場がある。

提灯の掛かる門をくぐれば境内に入る。

境内左に見ざる聞かざる言わざるの三猿。山王社の神使である猿が境内いたるところにいる。

屋根の上にも猿

三猿の前にも神猿

拝殿に参る。

境内社は四社。参道左手に日吉稲荷社

拝殿左に磐座と下照比咩社

その左に市杵島社(弁財天社)

拝殿右に金比羅社

最後に授与所で御朱印をいただく。

本折日吉神社

石川県小松市本折町1

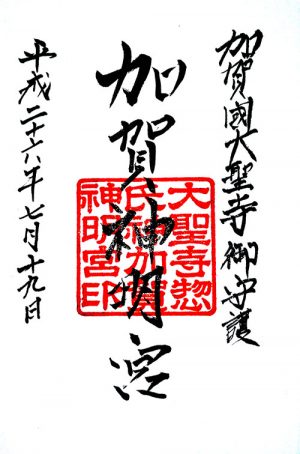

加賀市に鎮座する加賀神明宮。御祭神は天照大神。

社号標には「山下神社」とある。山の下寺院群の一角に鎮座するので通称としてそう呼ばれているそうです。

大鳥居をくぐる。

境内入口に一の鳥居

階段を上りまっすぐ進むと神明宮の社殿が建つ。拝殿に参る。

拝殿左に鳥居と階段

入口に「白山五院 白山宮」とある。当社の創始は白山寺(白山比咩神社)の勢力下の白山五院のひとつ大聖寺の鎮守として白山妙理大権現を勧請した白山宮といい、

階段を上った一番高い平地に末社白山宮が鎮座する。

階段の途中から神明宮の本殿の屋根や境内が一望できる。

拝殿の右には旧御神木

その右に末社琴平神社

さらに右に末社松尾神社

一番右に末社橋姫神社が鎮座する。橋姫神社は明治32年に大聖寺織物業組合(現在の加賀市織物協同組合)によって京都から勧請したものという。

境内隅に「神龍山大聖寺 慈光院跡地」という碑が立つ。大聖寺が天文年間の兵乱で焼失したのち、慈光院として再建した。町名の由来ともなった大聖寺をもとにする同神社は大聖寺総氏神(守護神)を称しているようだ。

授与所に社務所の電話番号が書いてあったので御朱印について尋ねるとあるというので待っていた。加賀神明宮は大聖寺三社として正月には三社参りする風習が地元にあると聞いた。

加賀神明宮

石川県加賀市大聖寺神明町16甲

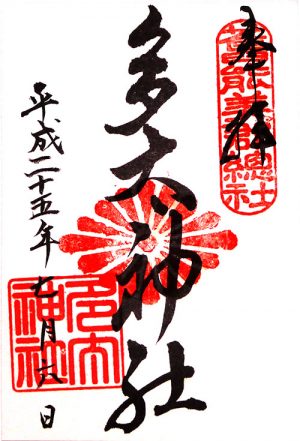

小松市に鎮座する多太神社。御祭神は衝桙等乎而留比古命、仁徳天皇を主祭神とし、合祀した八幡社の應神天皇、神功皇后、比咩神を配祀、合祀した西宮社の蛭兒命、軻遇突智神を配祀、その他配祀神も多い。延喜式能美郡の比定社。

駐車場は神社北口から本殿の南側にある。表参道は西にあり、社殿も西向き。

参道には像も多く、斎藤実盛の兜

斎藤実盛は源平合戦の加賀の篠原の合戦で戦死、老武者と侮られないように白髪に墨を塗ったという逸話の像となっている。慰霊のため兜はここ多太神社に奉納され宝物となっている。

松尾芭蕉像もある。松尾芭蕉は小松を通ったとき、多太神社に参拝し実盛の兜を拝観したという。

「むざんやな 甲の下の きりぎりす」

小松の句会で芭蕉が詠んだ句碑がある。

拝殿に参る。当社は初詣の小松七社めぐりの一社でもある。

拝殿左に末社が並ぶ。参道に向いて南向きに一社。

参道に向いて南向きに松尾神社

神社北口に向いて東向きに福久宮稲荷神社

拝殿右に授与所とその後ろに宝物館がある。無人だったが、境内にいらした氏子らしい方に伺ったところ、御朱印は書き置きがあるということで日付を入れていただいた。普段は無人で宝物館も前もって予約が必要。

駐車場になっている本殿南には能舞台がある。

多太神社

石川県小松市上本折町72

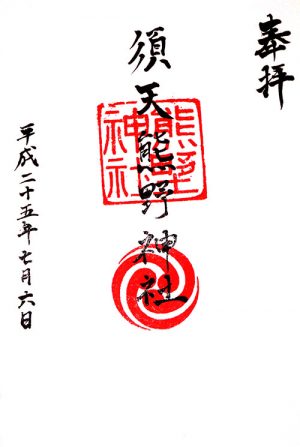

小松市に鎮座する須天熊野神社。御祭神は伊弉諾尊、伊弉冉尊、櫛御気野命。初詣の小松七社めぐりの一社。

駐車場は南参道入口にある。

南参道の鳥居をくぐると左に宝物庫

宝物庫の隣に御神木アベマキが立つ。

南参道左、拝殿左に末社神明社。

拝殿前に大絵馬が飾られているが、宮司自ら絵馬を描いているようだ。

表参道は東にある。社殿は東向き。

表参道の右、池の島に末社少彦名神社

少彦名神社の池は「いぼいけ」といい、古くからイボ取りの霊水として崇拝されている。

拝殿に参る。

中央の鈴緒には鈴がたくさん付いている。

上には八咫烏の彫刻がある。

拝殿右は末社琴平社

琴平社の狛犬はひょうきんな顔をしている。見ていると楽しい気分になる。

南参道の鳥居前に社務所兼自宅があり、宮司に御朱印をいただく。

須天熊野神社

石川県小松市須天町甲1-43

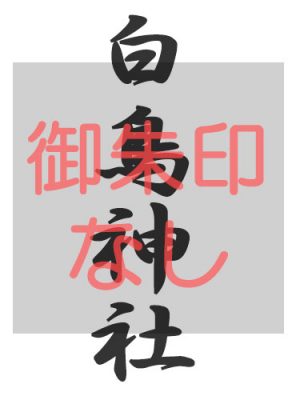

津幡町に鎮座する白鳥神社。御祭神は日本武尊。日本三代実録に記載の加賀国白鳥神の比定社(式外社)。

社殿は西向き

2つの鳥居をくぐり拝殿に参る。白鳥大明神は雨乞の霊験で知られ、雨乞報謝の絵馬が奉納されている。

幣殿でつながる本殿

本殿の右には御垣内に御神木が立つ。

本殿の右に神池がある。炎天下でも枯れることのなく「雨乞い池」と呼ばれる。

拝殿の右前に末社天満社が鎮座する。

白鳥神社

河北郡津幡町加賀爪ヌ1

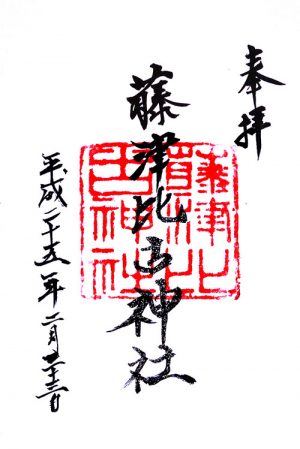

七尾市、旧中島町に鎮座する藤津比古神社。御祭神は藤津比古神を主祭神とし、熊野速玉神を配祀する。延喜式羽咋郡の比定社。

道路沿いに鳥居が立つ。社殿は南向き。

境内には高木も多い。

本殿は国指定重要文化財だが、覆屋に入るので見られない。

冬はシートが掛けられ拝殿もよく見えないが、シートに神紋が付いている。拝殿に参る。

拝殿右の社務所兼自宅で御朱印をいただく。

石川県七尾市中島町藤瀬3-128

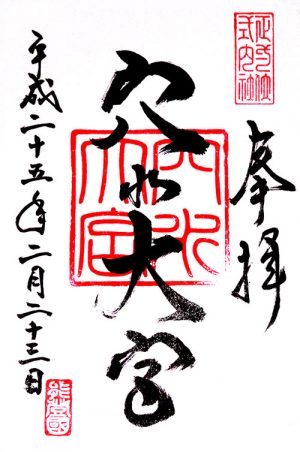

穴水町に鎮座する穴水大宮。御祭神は田心姫命、湍津姫命、市杵嶋姫命、正一位稲荷大明神を主祭神とする。延喜式鳳至郡邊津比咩神社の論社のひとつ。

社殿は東向き。社号標は「穴水大宮」と「邊津比咩神社」の2つが立つ。

鳥居右に西行法師の歌碑がある。

鳥居左には県内に数本しかない大砲が奉納されている。

拝殿に参る。

拝殿右の北鳥居を入ったところに境内社が二社。

拝殿左方の社務所兼自宅で御朱印をいただく。

穴水大宮

石川県鳳珠郡穴水町字大町ホ−1

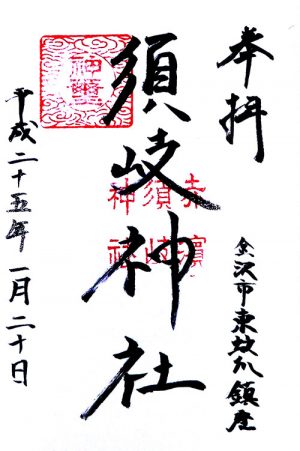

金沢市に鎮座する須岐神社。御祭神は鹿島坐健御賀豆智命、香取坐伊波比主命、枚岡坐天児屋根命、比売大神。延喜式加賀郡の比定社。

社殿は北向き。往古須岐神社境内に赤浜八幡神社が創建され、両社が併存していたのを明治期に合併したときに須岐神社で統一したという。が、御祭神は春日大神であり、八幡大神がいないのはなぜか。

社前の道路は車がすれ違えないほど狭いが、参道はあったのだろうか。2016年に御鎮座千三百年を迎える看板が立つ。

拝殿に参る。

左の狛犬は逆立ち狛犬になっている。

戦後には奉納能も催行されていたようだ。

拝殿右の社務所兼自宅で御朱印をいただく。

社殿背後はすぐ土手となり、浅野川が流れている。

須岐神社

石川県金沢市東蚊爪町ホ100甲

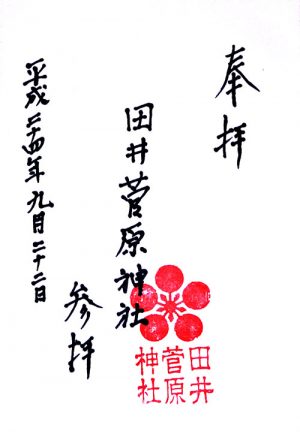

正月に田井菅原神社にやってきた。

境内社にも正月らしい供物が供えられている。

今日の目的は拝殿の中に

第12代藩主前田斉広公の初めてのお国入りを祝って献上された鏡餅が飾られている。鏡餅は三点セットで、中央が床飾り餅、右が蓬莱飾り、左が櫓餅といい、米俵約5個半使用される。現在は蠟製の模倣品で、年末に氏子の協力で設置される。全国的には白のみの鏡餅であるが、金沢近郊では紅白2色が一般的で、上が紅、下が白である。献上された鏡餅はその逆なので、藩主に遠慮して民は逆に飾ったともいう。通常小正月の15日までに徹下される鏡餅であるが、当神社では縁起物に広く触れてほしいという意図から1月末頃まで飾られている。

田井菅原神社

石川県金沢市天神町1丁目3−20

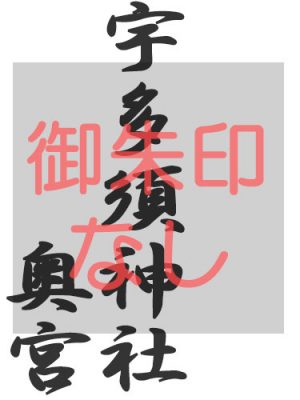

卯辰山の中腹に鎮座する宇多須神社の奥宮。

社名標には「懸社宇多須神社奥社」と書かれる。古鏡の浦面に卯と辰の模様があったので、卯辰山神として当地に卯辰治田多聞天社として創建された。

最後は階段を上って奥宮に至る。

奥宮に参る。

奥宮周辺からは眼下に市街と遠く日本海を臨める。6月に麓の宇多須神社から奥宮へお帰りになる「お上がり」神事、9月に宇多須神社にお帰りになる「お下がり」神事という神輿渡御行列が今も続いている。

宇多須神社奥社

金沢市卯辰町

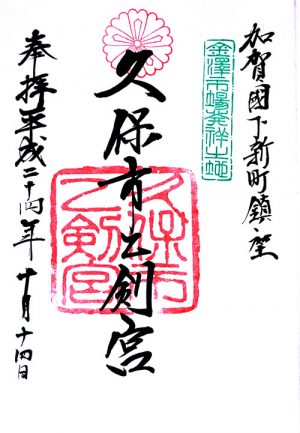

金沢市に鎮座する久保市乙剣宮。御祭神は素戔嗚命。

社殿は南向き。境内は駐車場にもなっている。

鳥居の右に泉鏡花の句碑が立つ。当地は泉鏡花生誕地であり、神社斜め向かいの生家跡に泉鏡花記念館が建つ。

拝殿に参る。

本殿の右に神社のシンボルでもある大ケヤキが立つ。

拝殿右に境内社の稲荷社。

久保市乙剣宮

石川県金沢市下新町6−21

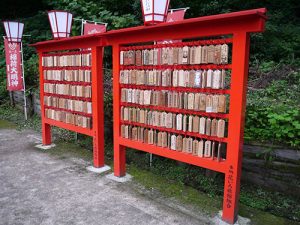

金沢市の奥座敷湯涌温泉に鎮座する湯涌稲荷神社。御祭神は稲荷大神。

薬師堂の裏にあり、元は薬師堂の鎮守だったと思われる。

本殿に参る。

御朱印に自分で押せるように印鑑が用意されている。

当神社が有名になったのは湯涌温泉がモデルのアニメ「花咲くいろは」によってであり、劇中に登場するぼんぼり祭りがこの神社の神事として実際に行われるようになったからである。

体育の日周辺に開催される本祭には、神迎え行列や境内の願い札が玉泉湖でお焚き上げされて盛り上がる。

湯涌稲荷神社

石川県金沢市湯涌町イ145

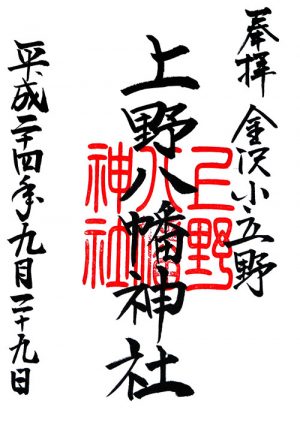

金沢市に鎮座する上野八幡神社。御祭神は応神天皇。石動山天平寺の空山が天平寺守護神の八幡神を祀ったのが創始という。

社殿は南向き。

鳥居をくぐると芭蕉の句碑が立つ。

拝殿に参る。

拝殿右の社務所兼自宅で御朱印をいただく。社叢は杉が多いが、社務所前の三本の杉は根元がつながって神威を感じる。

上野八幡神社

金沢市小立野2丁目4-1

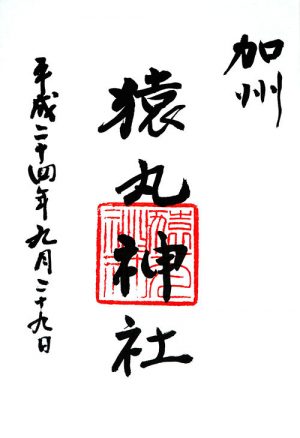

金沢市に鎮座する猿丸神社。御祭神は猿丸大神。平安時代の三十六歌仙で有名な猿丸太夫が当地に逗留していた旧房の跡に神社があるという。

境内は西向き。境内は樹齢数百年のケヤキなどに覆われている。

階段を上がると鳥居をくぐり拝殿へと向かう。

拝殿に参る。

神社は老杉に鉄釘を打込んで呪詛する丑の刻詣りの所として知られ、拝殿と本殿の間にあったそうだが現在は枯死した。

本殿の右に境内社の稲荷神社、朱色の鳥居と小さな石祠がある。

境内の裏に自宅があるので訪ねたが留守だった。夕方六時過ぎに再訪して夕食の途中であったが御朱印に対応していただいた。

猿丸神社

石川県金沢市笠舞3丁目23−15

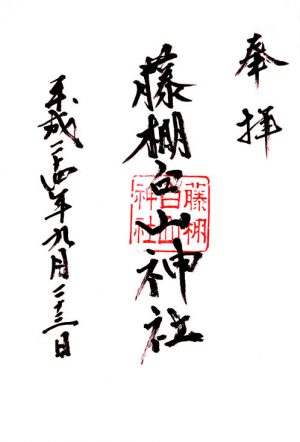

金沢市に鎮座する藤棚白山神社。御祭神は伊弉諾尊を主祭神とする。

社殿は南向き。一際高いクスノキ、明治19年の犀川の氾濫で社地過半を流失し、現在地に遷座した頃にはすでに自生していたという。

鳥居をくぐり、社名にもなっている藤棚をくぐって拝殿に至る。

「八房の藤」の碑は俳人麦水の観藤の句が書かれている。

拝殿に参る。拝殿右隣の社務所兼自宅で御朱印をいただく。

拝殿後ろに本殿が連なる。

藤棚白山神社

金沢市城南2丁目6-35

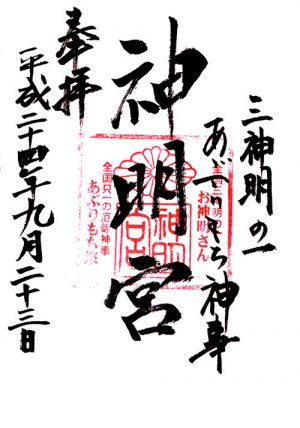

金沢市に鎮座する神明宮。御祭神は天照皇大神、豊受姫大神。

国道157号線に面し、社殿は東向き。

境内には樹齢1000年を越える大ケヤキが中央に空高く枝を広げている。

拝殿に参る。右隣の社務所兼自宅で御朱印をいただく。

境内社は拝殿の左に蛭児太神宮、御祭神は事代主神かな?

神明宮

石川県金沢市野町2丁目1−8

金沢市に鎮座する泉野菅原神社。六斗の広見では野町街道まつりが開催されていた。

主祭神は菅原道真公だが、県内では唯一織田信長公を祀る。というのも、泉野菅原神社は隣にあった玉泉寺の鎮守社で、玉泉寺は2代藩主前田利長の正室であった永姫の菩提寺。永姫は信長の四女とも五女とも言われる。利長の死去にともない高岡から金沢へ越してくる。江戸幕府がまだ盤石とは言えない情勢の中、信長を公に祀るのは憚れたため菅原道真公を主祭神とし、秘かに祀ったと考えられている。

本殿は平成12年に焼失、昨年再建が叶い、春に還座祭が行われて以降初めての信長公祭となる。人が集まってきている。

新築の真新しい社殿で、浦安舞の神事から祭りが始まる。

拝殿と本殿が一体となった社殿で神事が続く。

一通り神事が終わって社殿に入ることができた。神前に供えられた供物。

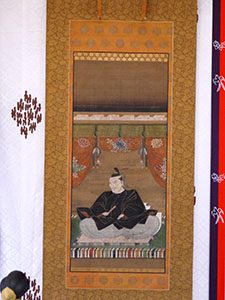

織田信長画像は滅多に公開されない宝物。祭りに合わせて公開された。

再建叶って氏子の方々のご苦労も報われただろう。

続けて四條流の包丁式が行われた。包丁式は包丁と箸を使って一切手を触れないように鯉や鶴をさばく儀式。

包丁式でさばかれた鯉も神前に供えられた。

泉野菅原神社

金沢市野町3丁目15-8

金沢市に鎮座する諏訪神社。御祭神は建御名方命、誉田別命。

寺町通りに面し、社殿は南向き。

鳥居をくぐると両側に狛犬。右の狛犬は逆立ち狛犬になっている。

拝殿に参る。隣の社務所兼自宅を訪ねるが留守だった。

境内社は稲荷社が一社。

諏訪神社

金沢市寺町5丁目2-41

金沢市に鎮座する闕野神社(がけのじんじゃ)。御祭神は天照皇大神、菅原大神。

寺町通りに面し、社殿は南向き。

社名は昔泉野の新村領地を開墾した闕野伊右衛門が創始した神明宮を当地に遷座したもので、その姓をもらい改称した。

拝殿の扁額は今も「神明宮」のままだ。拝殿に参る。

隣の社務所兼自宅で御朱印について尋ねるも授与されていなかった。

闕野神社

金沢市寺町1丁目6-50

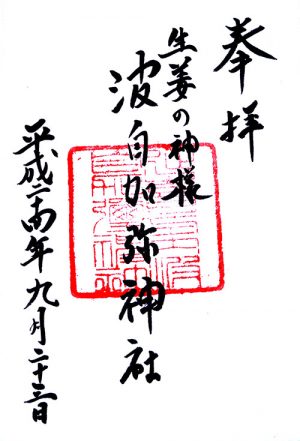

金沢市に鎮座する波自加彌神社。国内唯一の香辛料の神、波自加彌神と正八幡神を祀る。

旧北国街道沿いの二日市の町並み、社名標を右に東へ向かうと本社、まっすぐ北に向かうと里宮がある。

細い路地を中へ

里宮に参る。隣の社務所兼自宅で御朱印をいただく。

その後社名標まで戻り、本社に行く。八幡山の麓、河原市用水に架かる橋を渡る。

階段を上がる。最初は東へ向かうが、折れて北に向かう。社殿は南向き。

拝殿に参る。雨の降った曇天の元では薄暗い。

波自加彌神社

石川県金沢市花園八幡町ハ165

金沢市に鎮座する田井菅原神社。御祭神は菅原道真公。

田井郷の十村役であった田邊家の邸内社として祀られたのが最初で、明治以降は田井郷の鎮守として近在の人々に崇拝されてきた。住宅地の中にあるため、社前の道路は狭く、参道も鳥居をくぐり東に進み、左にカーブするように拝殿に至る。

手水舎の後ろにご神木があり、

その根元に芭蕉の句碑がある。

風流の はじめや奥の 田植頃

大国主命を祀る境内社が一社。

拝殿は東向き。その後ろに本殿がある。

拝殿にはたくさんの奉納額が掛けられている。

御朱印を横の社務所でいただく。数年前に宮司が亡くなり、その奥さんに書いていただいたが、現宮司の息子さんは牛坂八幡宮のほうに住んでいるらしい。今後は御朱印をいただくのが難しくなりそうだ。

秋祭りが近かったのか、拝殿には獅子舞の獅子頭が祀られていた。耳が小さく、形状は波自加彌神社に見られる古い形式に似ている。

田井菅原神社

石川県金沢市天神町1丁目3-16

金沢市に鎮座する椿原天満宮。御祭神は菅原道真公。

金浦郷の総鎮守産土神であった神社は、小立野台地の麓から台地斜面を利用して建てられている。

社殿は北西向き。長い階段を上って拝殿に至る。

右の狛犬は逆立ちとまではいかないが後ろ足が浮いている。

口に何か付いていると思ったら、蝉の抜け殻が・・何もこんなところで孵化しなくてもと思うが、ツキがありそうだ。

拝殿に参る。

拝殿の後ろ石垣の上に本殿は鎮座する。当地は神社が遷座する前は一向一揆の砦、椿原山城があった。金沢城にあった尾山御坊の北東の守りの要である。

拝殿右に境内社の稲荷社。

稲荷社が下ってくると「がっぱの神様」と呼ばれる石塔が立っている。がっぱとは、方言で頭にできた湿疹のことで、がっぱの子の親がここにお参りして全治するとおはぎ餅を供えてお礼参りをしたという。

階段途中の左手に社務所兼自宅があり、そこで御朱印をいただいた。今日は宮司が留守であったので書き置きに日付を入れていただく。

椿原天満宮

石川県金沢市天神町1丁目1−13

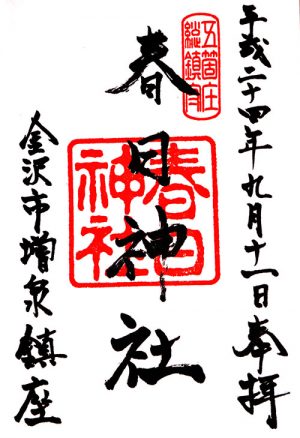

金沢市に鎮座する春日神社。御祭神は武甕槌命、經津主命、天児屋根命、比咩大神のいわゆる春日大神。

社業はケヤキ、タブノキ、クロマツなど金沢市指定保存樹林となっている。

拝殿に参る。拝殿の右にある社務所兼自宅で御朱印をいただく。

拝殿の前の狛犬は右が逆立ち狛犬になっている。

拝殿から左に朱色の鳥居が並ぶ。

鳥居の先は境内社の出世稲荷神社

春日神社

金沢市増泉2丁目1-1

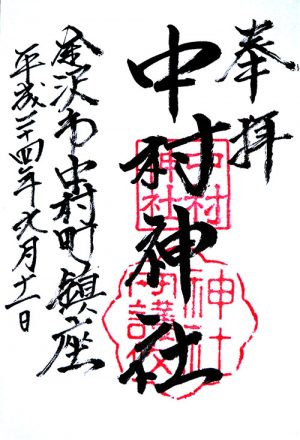

金沢市に鎮座する中村神社。御祭神は武甕槌命、経津主命、天児屋根命、比咩大神の春日大神。

社殿は南向き。社叢の中の参道を拝殿へと向かう。

拝殿に参る。

拝殿は金沢城二の丸御殿の能舞台の遺構で、卯辰山の招魂社社殿として放置されていた建物を移築した。

剣梅鉢紋の彫物もあり、能舞台であった頃を偲ばせる。隣の社務所兼自宅で宮司の奥さんに御朱印をいただく。

中村神社

石川県金沢市中村町16-1

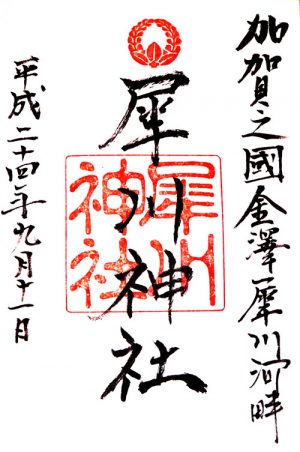

金沢市に鎮座する犀川神社。御祭神は天児屋根命、比咩大神、武甕槌命、経津主命の四柱でいわゆる春日大神。

中村神社の別社として以前は「宝久寺の春日」と呼ばれ、宝久寺が別当を務めた。

犀川の右岸沿いに桜並木が続き、犀川神社の鳥居が見えてくる。

境内を避けるように道路は左右に分かれる。

社殿は東向き。拝殿に参る。

拝殿には大きな絵馬が架かっている。拝殿左の社務所兼自宅で御朱印をいただく。

拝殿右に境内社の稲荷神社が鎮座する。

犀川神社

金沢市中央通町16-1

金沢市に鎮座する安江八幡宮。御祭神は誉田別尊(応神天皇)、気長足姫尊(神功皇后)、玉依姫命。

此花町は旧町名を鍛治町といい、多くの刀鍛冶が住んでいたといい、現在も鍛冶に関係する神事が行われる。

鳥居をくぐって右側に境内社が並ぶ。右奥はむすびの社、御祭神は伊弉諾命、伊弉冉尊。

正面の社には石に彫られた剣を持った像が、詳細はよくわからない。

左に稲荷社。

拝殿に進む。

参道左に加賀八幡起きあがりの像がある。八幡大神の誕生の折の真紅の産衣を着けた姿を写したといい、氏子の一老翁が毎年正月に神前に献じたものを、社参の人々が愛児への健康祈願、厄払い、病気平癒のお守りとして大切したのが由来で、現在は金沢の郷土玩具のひとつとなっている。

拝殿に参る。右手に社務所があるが、普段は無人のため、左手の自宅を訪ねて御朱印をいただく。

相殿には天御中主命、安徳天皇を祀る金沢水天宮が鎮座。拝殿内には13代藩主前田斉泰公真筆の「水天宮」の額が掛かり、久留米水天宮の分霊を祀っている。

安江八幡宮

石川県金沢市此花町11-27

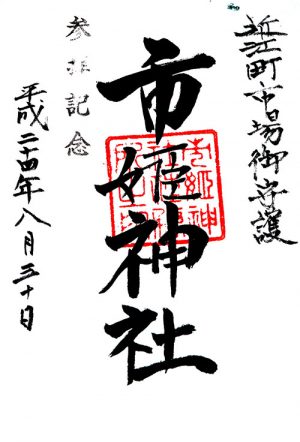

金沢市に鎮座する市姫神社。御祭神は大市比売神、事代主神、大国主神。神社の道路向かい側には近江町市場があり、市場の氏神になっている。

境内は南向き。周辺環境の変化のせいか境内はかなり手狭になっている。

拝殿に参る。

拝殿背後の本殿。拝殿右の社務所兼自宅で御朱印をいただく。

市姫神社

石川県金沢市尾張町2丁目2−22