中能登町に鎮座する能登生國玉比古神社。御祭神は多食倉長命を主祭神とし、市杵嶋姫命、少彦名命、事代主命、菅原道真を配祀する。延喜式能登郡の論社のひとつ。

鳥居は東向き。「式内 能登生國玉比古神社」の社号標が立つ。

鳥居をくぐると階段は右に折れる。社殿は東南向き。

拝殿に参る。拝殿にも「式内 能登生國玉比古神社」の扁額が掛かる。

拝殿の後ろに本殿。

拝殿の左手には境内社の稲荷社が建つ。

宮司宅は境内手前にあるが、御朱印は授与されていなかった。

能登生國玉比古神社

石川県鹿島郡中能登町金丸セ35

中能登町に鎮座する能登生國玉比古神社。御祭神は多食倉長命を主祭神とし、市杵嶋姫命、少彦名命、事代主命、菅原道真を配祀する。延喜式能登郡の論社のひとつ。

鳥居は東向き。「式内 能登生國玉比古神社」の社号標が立つ。

鳥居をくぐると階段は右に折れる。社殿は東南向き。

拝殿に参る。拝殿にも「式内 能登生國玉比古神社」の扁額が掛かる。

拝殿の後ろに本殿。

拝殿の左手には境内社の稲荷社が建つ。

宮司宅は境内手前にあるが、御朱印は授与されていなかった。

能登生國玉比古神社

石川県鹿島郡中能登町金丸セ35

中能登町の鎮座する宿那彦神像石神社。御祭神は少彦名命、建御名方神、中筒男命、大名持命。延喜式能登郡の論社で、氣多大社の境外摂社。

神社は眉丈山を背後に南東向きに参道が延びる。入口に鳥居と社号標

鳥居をくぐると右手に背の高い杉の木。そこから参道両側に杉木立が続く。

抜けると拝殿に出る。拝殿に参る。

拝殿前には扁額はないが、昭和20年代の金丸山八朔大相撲の奉納額が掛かる。

拝殿背後一段上に本殿。

宿那彦神像石神社

石川県鹿島郡中能登町金丸又ヨ1

羽咋市に鎮座する大穴持像石神社。御祭神は大穴持神、少彦名命。延喜式羽咋郡の論社。

今日は例祭日だったようで参道には神旗が立てられていた。

南向きの境内とまっすぐ延びる参道。境内は森の中にある。右に社務所

入口に鳥居と玉垣。社号標は見当たらない。かつては氣多大社の摂社だったという。

境内に入ると右に玉垣に囲まれた大石。地震おさえの霊石という。

拝殿に参る。今日は例祭日で拝殿の戸が開けられていた。

笛の音に誘われ集落内を探すと、神輿と獅子舞が各家々を回っていた。

能登の獅子舞は越中と同じく軽快なお囃子に合わせて獅子と天狗が遊び戯れる感じの楽しいものです。

大穴持像石神社

石川県羽咋市寺家町ケ1

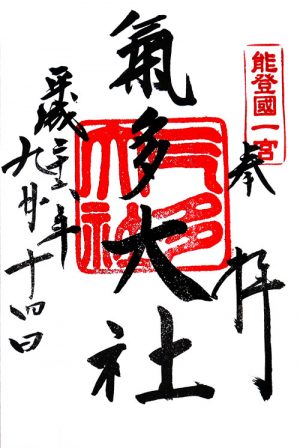

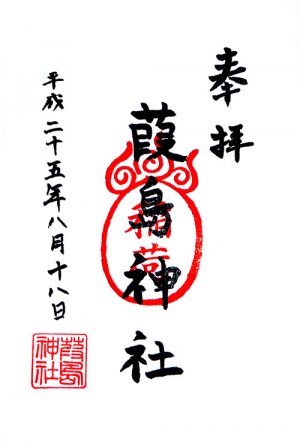

羽咋市に鎮座する能登国一宮の氣多大社。御祭神は大己貴命。

砂浜を車で走れる千里浜海岸は有名ですが、北の柴垣海岸の海岸に突き出た長手島

松林の長手島の中に2つのお堂が建つ。

岬のほうに八大竜王堂

普段は人も来ないので野良猫の楽園のようになっている。

七面堂の前に白うさぎの像が立っている。「因幡の白うさぎ」は神話として有名だが、氣多大社にも「能登の白うさぎ」の伝説が伝わる。

往古出雲国から能登国までの日本海を気多の海と呼び交流が盛んであった。ある時能登の白うさぎが長手島の妙成岩から滝﨑(氣多大社)までサメをだまして飛び渡ったため、体の毛をむしりとられ赤裸になり苦しんでいた。大国主命の滝﨑にある「がまのほ」を用いればよいと一命をとりとめたという。

七面堂。氣多大社にゆかりの地だが神社はない。

氣多大社で御朱印をいただく。

南東の旧参道の入口に建つ随神門

左右に随神が今も神域の入口を守る。

氣多大社

石川県羽咋市寺家町ク1

七尾市中島町塩津に鎮座する唐島神社の御祭神は市杵嶋比咩命(女神)

同じく塩津に鎮座する日面神社の御祭神は正哉吾勝々速日天忍穂耳命(男神)

その両神が夏の夜、海上で一時の逢瀬を楽しむ。というのが塩津のおすずみ祭りです。

薄暗くなってきて、日面神社に続き唐島神社でも神事が行われる。

神事が終了すると神輿にお遷しされた神様はキリコ燈籠の先導で海上に向かう。

海上に出ると蓮の葉の灯明が次々と海に流されていき、波にユラユラと揺れる線のように灯明が連なり幻想的な風景が目の前に広がる。

途中花火が打ち上げられ、その間も太鼓と鉦が鳴り響く。

女神は男神に連れられて、男神側の船着場に両神が着岸し、キリコの先導で神輿が集落を練り歩く。

塩津のおすずみ祭り

日程:7月第4土曜日

19:30頃 日面神社で神事

19:40頃 唐島神社で神事

19:50頃 唐島神社からキリコと神輿を乗せ船出航

20:40頃 海上花火

21:30頃 キリコと神輿が上陸し、集落を練り歩く

七尾市に鎮座する日面神社。御祭神は正哉吾勝々速日天忍穂耳命、塩土翁。延喜式能登郡菅忍比咩神社の論社。

社殿は東南向き。境内入口に社号標と鳥居が建つ。

今日は例大祭日であり、社前には神旗が立てられている。

鳥居の扁額はお洒落なデザインだ。

境内にキリコ燈籠が準備されている。

社殿のまわりを杉に囲まれ、まるで神域の壁のようになっている。

拝殿前には神様をお遷しされる準備ができている。

拝殿が開いていたので中でお参りさせていただく。

本殿は弊殿で拝殿につながる。

日面神社

七尾市中島町塩津サ1

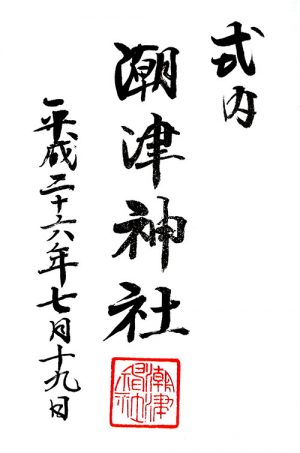

加賀市に鎮座する潮津神社。御祭神は鹽土老翁を主祭神とし、應神天皇を合祀する。延喜式江沼郡の比定社。

社殿は北向き。境内入口に鳥居と社号標が建つ。

拝殿に参る。

拝殿には「潮津神社」の扁額の横に合祀した「八幡宮」の扁額が掛かる。

境内には神牛像もあるが、御祭神鹽土老翁の生れ変わりを菅原道真公として天神さんと呼んでいることに由来する奉納物だろう。

社務所は少し離れた片山津温泉のほうにある。伺うと宮司もいらして御朱印をいただけた。

潮津神社

石川県加賀市潮津町ユ-32

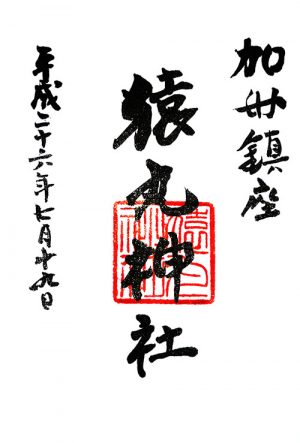

金沢市に鎮座する猿丸神社。御祭神は猿丸大神。

今日は金沢まち博の御神宝めぐりというイベントで参拝しました。

拝殿の中でまずは解説がありました。

天保十五年奉納の和算額や

本殿前の丑の刻参りの大杉の話がありました。残念ながら大杉は朽ちて昭和49年7月に切られて根元だけになっている。

他、金沢市保存樹林に指定されている社叢で、特に珍しい木について説明がありました。

終わってから宮司に御朱印をいただきました。今日はお父さんのほうでした。前回は普段は尾山神社に奉仕している息子さんのほうだったので墨字がかなり違っています。

猿丸神社

石川県金沢市笠舞3丁目23−15

加賀市に鎮座する篠原神社。御祭神は天兒屋根命。延喜式江沼郡の比定社。

社殿は西向き。鳥居前の草むらに停車する。

一の鳥居をくぐると参道中間に二の鳥居。

二の鳥居の扁額は龍の彫刻がされていて凝っている。

拝殿に参る。

拝殿に入ると境内は社叢で薄暗いので拝殿内も薄暗い。奥に本殿が見える。

境内には五輪塔もあった。

当社から北に500メートルほど行くと実盛塚。篠原の地は源平合戦で篠原の戦いが繰り広げられた場所

篠原神社

石川県加賀市篠原町ル-1

七尾市に鎮座する能登國総社。御祭神は能登国式内四十三座神を主祭神とし、健御名方神を合祀する。

古府集落の北に社号標

南へ進むと右手に鳥居が見えてきた。

鳥居前の駐車場に車を停め境内に入る。

参道をやや左にカープしながら進むと社殿が見えてくる。社殿は南向き。

左に力石が並ぶ。

拝殿に参る。

扁額には「総社」とだけ書かれている。

覆屋の中の本殿は市指定有形文化財となっている。

能登國総社

石川県七尾市古府町キ22

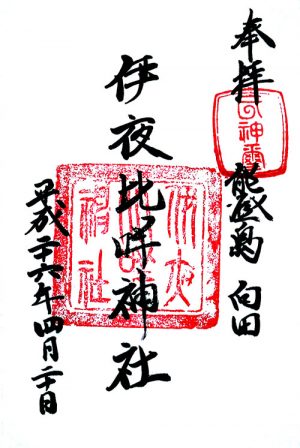

七尾市に鎮座する伊夜比咩神社。御祭神は大屋津媛命を主祭神とし、應神天皇・神功皇后(旧八幡神社祭神)、天照皇大神・豊受大神(旧神明神社祭神)、伊弉冉命・菊理媛命(旧白山神社)、菅原道真公(菅原神社勧請)を合祀している。延喜式能登郡の比定社。

社殿は東向き。入口に鳥居と社号標が建つ。

拝殿に参る。

拝殿左に神輿庫

拝殿右手の宮司宅で御朱印をいただく。境内の枝垂れ桜はちょうど見頃であった。

伊夜比咩神社

石川県七尾市能登島向田町115-26

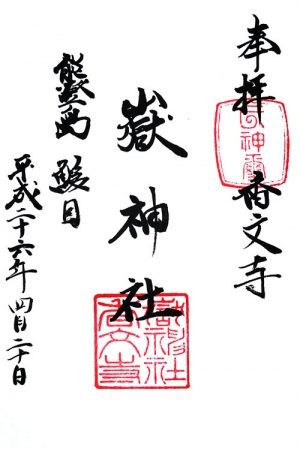

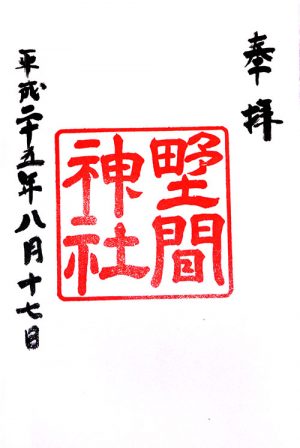

七尾市に鎮座する嶽神社。御祭神は天忍媛命、田心媛命、大国主命。延喜式能登郡菅忍比咩神社の論社。

神社に参拝目的というか、能登国三十三観音霊場として参詣に来た。もと香文寺と呼び、第三番霊場。第二番霊場は北方対岸の穴水町宇加川

集落の南方、鰀目港を見下ろす岬に鎮座する。

鳥居をくぐると右へ階段を上る。社殿は北西西向き

拝殿に参る。

北に能登半島の穴水方面の陸地が見える。

御朱印は能登国三十三観音霊場のものを伊夜比咩神社でいただいた。

嶽神社

石川県七尾市能登島鰀目町31-6

小松市に鎮座する若宮白山神社。御祭神は菊理姫神。

神社は那谷寺の境内に鎮座する。明治26年以前は那谷町ル148番甲地山坂に鎮座していたというが、那谷町会館の裏辺りか。

2つの鳥居をくぐり参道を進むと社殿が見えてくる。参道はやや左にカーブしている。

拝殿に参る。扁額は大聖寺藩第十四代前田利鬯公の揮毫。

拝殿の右方に末社金刀比羅社

境内には奉納物が多く、騎乗武者像もそのひとつ。

力比べを競った盤持石が並んでいる。

宮司宅は那谷寺の門前参道にあるが、後日確認したところ御朱印は授与していなかった。

若宮白山神社

小松市那谷町シ1番地外12筆合併地

諸江白山神社は、少名彦神社相殿の大神なるを元和二年八月、別に一社を設立して下諸江に移転されました。ご祭神は、伊邪那岐(いざなぎ)大神、伊邪那美(いざなみ)大神。下諸江の産土神として崇敬と信仰を集めてきました。

県神社庁のホームページではご祭神として菊理媛神も書かれています。白山神社の名前からすると当然なのだが、なぜ敷地内の石碑には書かれなかったのか?

入口近くの由緒の書かれた石碑によれば、当神社は安江八幡神社が管理されているようで御朱印は望めそうもありません。

神社前にちょうど用水が通り、まさに橋を渡って神域に入る感じです。

小さな神社ですが、手水は立派です。

本殿は昭和12年に建て替えられたもののようですが、囲いは寺っぽいです。

扁額は「白山神社」でした。

金沢市諸江町下丁1

大野湊神社は、神亀四年(727)陸奥の人、佐那が航海中に猿田彦大神の出現を感じ、海辺の大野庄真砂山の神明社のそばに祠を建立し勧進するを創祀とする延喜式内社です。建長4年(1252)社殿炎上のため、離宮八幡宮(現在地)に遷座されました。

ご祭神は天照坐皇大神、護国八幡大神、猿田彦大神(佐那武大神)。

この神社が有名なのは、春祭例祭で行われる約400年続く神事能で、金沢市無形民俗文化財になっています。

金沢西警察署のある金石交差点に建つ大鳥居。神社名は陸軍大将林銑十郎氏の筆によるものです。

参道を歩いて公園に入ると、旧木曳川にかかる橋を渡って朱色の北神門をくぐります。

隣接する在所や車で来るときはこの随神門から入ります。

随神門には随身が左右に祀られています。

随神門を入り左側に能舞台があります。ここで毎年5月15日に神事能が行われます。

随神門を入り正面には旧拝殿があります。現在の拝殿は昭和10年に建て替えられたものです。

扁額もまだまだ現役です。「野」が旧字の「埜」になっています。

手水舎

鳥居をくぐって拝殿に向かいます。

参道の右に神馬舎が建っています。馬は本物ではないです。

参道の左に絵馬堂が建っています。

絵馬堂の隣に錨が何本も奉納されています。港のあった宮腰、大野庄の総社として、海と湊の安全を守護し、厚く信仰されてきたお社だけあります。

拝殿に詣ります。

拝殿の左前にご神木がありました。中心が朽ちていますが、それだけに何か神秘的な雰囲気が漂っています。

拝殿扁額は前田家13代斉泰公の揮毫です。

拝殿右側に社務所があり、御朱印はここでいただけます。

拝殿右側のお社は社務所から拝殿への渡り廊下で拝めないようなので、左側へ。

白山社です。伊邪那岐命、少彦名命、天満宮が合祀されているようです。

本殿三社の左には西宮社、荒魂社があります。西宮は事代主神が祀られています。

ちなみに本殿右には春日社(ご祭神 武甕槌命、経津主命、天兒屋根命、比咩大神)があります。

御朱印と一緒にパンフレットをいただきました。

大野湊神社

石川県金沢市寺中町ハの163

金沢市に鎮座する佐竒神社。御祭神は息長帶比賣命を主祭神とし、菅原大神、表筒男命、中筒男命、底筒男命を合祀する。延喜式石川郡の比定社。

鎮座する佐奇森町は古代防人が置かれたところと伝える。また背後を流れる犀川は、往古佐奇川と呼ばれ由来となったという説もある。

住宅地の間の一の鳥居を進むと、玉垣に囲まれ、二の鳥居を入口とする境内。社殿は南向き

拝殿に参る。拝殿は天徳院にあった第五代藩主前田綱紀御霊堂の移築という。

扁額は「内閣総理大臣若槻禮次郎謹書」とあるがどういうつながりか?

拝殿左に社務所が建つ。宮司家は近くだと思うが、結局わからなかったので御朱印も確認できていない。

佐竒神社

石川県金沢市佐奇森町ホ113

服部(はとり)神社は延喜式内社です。この地は古くから絹織物の産地で、機織りの祖神である天羽槌雄神を祀っています。天文年間に越前朝倉氏によって断絶し、明治8年に復興するときに白山神社と合併しました。平成3年に山代温泉開湯千三百年祭を機に、山代温泉の守り神とされてきた山代日子命を拝殿隣りの社に祀られました。

本殿のご祭神は、天羽槌雄神と菊理姫神の二柱です。

社は山代温泉の温泉街の真ん中にあり、鳥居正面に万松園通りがまっすぐに延びています。

正月三日目ともなれば人はまばらでしたが、切れ目なく参拝に来るところなどやはり旧県社ですね。

鳥居をくぐって階段を上っていきます。

二段目の階段途中に琴平社が祀られています。

階段の最後に立派な神門をくぐって拝殿前に至ります。

平成24年8月に屋根の葺き替えを完了した拝殿は新しいです。冬の間は屋根の落雪を防ぐために小屋が建てられています。

社務所前に由緒の書かれた石碑が立てられています。社務所は行事のあるとき以外は閉められています。昨年秋に一度訪れたときも閉まっていて残念ながら御朱印をいただけませんでした。

正月ならお守り頒布しているかなーと思って寄ってみたら、御朱印もあるというを聞いたので忙しい正月は遠慮しようかと思っていたら、日付入れるだけなので大丈夫ということでいただきました。1日、2日はさすがに暇もないでしょうけど、3日だったら人も途切れ途切れなので待っていればいただけると思います。

拝殿の賽銭箱近くに神社のパンフレットが置いてありました。

服部神社ホームページ

石川県加賀市山代温泉18-7丁

TEL.0761-76-0349

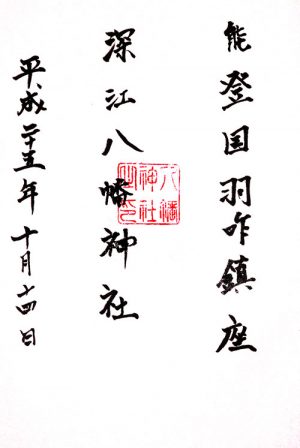

羽咋市に鎮座する深江八幡神社。御祭神は應神天皇、神功皇后を主祭神とし、磐衝別命、石城別王命、活目帝、弟苅羽田刀弁命、三足比咩命、道反神を配祀し、飛地境内の八坂社の御祭神素戔嗚尊を合祀する。

深江村は羽喰村から文永年間に分村し、羽咋神社神主が摂社八幡社を遷座したのが創始。

境内は南向き。鳥居から社殿までまっすぐ参道が延びる。

拝殿に参る。

拝殿の左の忠魂社に村出身の戦没者を祀る。

境内には椎の老木が多い。

境内に隣接する社務所兼自宅で御朱印をいただく。

集落の北には邑知潟を干拓した田が広がり、そこに近頃は佐渡島から放鳥された朱鷺が現れるらしい。

深江八幡神社

石川県羽咋市深江町ト148

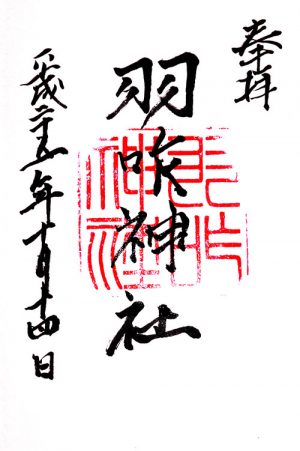

羽咋市に鎮座する羽咋神社。御祭神は道反大神、磐衝別命、磐城別王命、弟苅羽田刀弁命。磐衝別命は垂仁天皇の皇子、磐城別王命は磐衝別命の子。延喜式羽咋郡の論社。

境内は南向き。鳥居には「式内 羽咋神社」の扁額、社号標には「延喜式内 羽咋神社」と刻まれる。

鳥居をくぐると右にケヤキの御神木

拝殿に参る。

拝殿には唐戸山神事相撲の大関の奉納額が多数掛けられている。

拝殿左に神倉

境内の西にはコンクリート製の社務所が建つ。

羽咋神社の周囲には磐衝別命にゆかりの塚が7つあり、「羽咋の七塚」と呼ばれる。境内にも大塚と大谷塚の2つの塚がある。

羽咋神社

石川県羽咋市川原町エ164-2

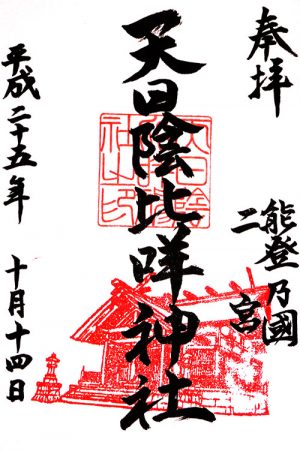

中能登町に鎮座する天日陰比咩神社。御祭神は屋船久久能智命を主祭神とし、大己貴命と應神天を相殿に祀る。延喜式能登郡の論社。

神社は石動山への参道である西麓に鎮座し、南向きに鎮座する。往古境内には天日陰比咩神社と伊須流支比古神社の2社が祀られていたため、集落名を二宮と称し、石動山開山にあたり、山頂に伊須流支比古神社の御分霊を勧請したと伝える。能登国二宮の伊須流支比古神社の元宮として能登国二宮を称する。

境内入口に町天然記念物の楓。枝振りが龍の髭のようにウネウネと二方に延びる。

参道入口の一の鳥居の先に二の鳥居が見える。

一の鳥居の後ろには左右両方が逆立ち狛犬という珍しい狛犬がある。左方の狛犬の上に楓の枝が伸びてきている。

参道を進むと左にみくりや。毎年どぶろくが作られる。

左には鎮座石。表面に天狗の足跡といわれる窪みが2つある。

拝殿の前の2本の御神木の大杉が何とも神々しい。

拝殿に参る。

拝殿右手に天神稲荷社。天満様と稲荷様が合祀されている。

拝殿の左手に授与所があるが無人だったので、入口付近の社務所のほうで御朱印をいただく。

天日陰比咩神社

石川県鹿島郡中能登町二宮子甲8

七尾市に鎮座する久麻加夫都阿良加志比古神社。御祭神は阿良加志比古神、都奴加阿良斯止神。延喜式羽咋郡の論社。

境内は南向き。鳥居と社号標

鳥居と境内の間には広い空間が空き、9月20日のお熊甲祭では猿田彦が乱舞し、神輿が練り歩く。

建物が東西に並び、拝殿と本殿は弊殿でつながる。

拝殿に参る。

拝殿右に校倉造の宝物殿が建ち、神仏習合の名残をとどめる。

宝物殿の左奥に木立に囲まれて加茂社が鎮座する。

宝物殿の右に薬師社。戸がなく御簾が掛けられているのが趣がある。平安時代とされる熊甲薬師如来座像が安置される。

境内に隣接して建つ社務所兼自宅の建物は東建ちの立派な屋敷である。

久麻加夫都阿良加志比古神社

石川県七尾市中島町宮前ホ部68-1-1

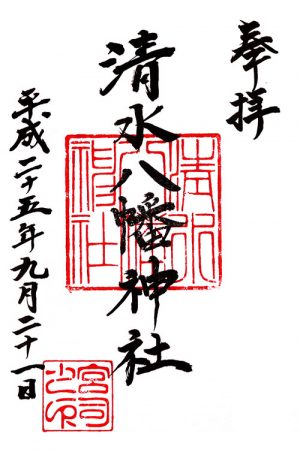

津幡町に鎮座する清水八幡神社。御祭神は応神天皇、大己貴命、吾田鹿葦津姫命、市姫神、建御名方神。市姫神と建御名方神は明治41年に合祀した市姫社と諏訪社の祭神。

商店街沿いに建つ社号標

北へ住宅の間の路地を進むと境内が見えてくる。

深い社叢に覆われた参道

拝殿前に二の鳥居

逆さ狛犬が愛らしい

拝殿に参る。拝殿には「清水八幡神社」の扁額とともに「笠野神社」「市姫神社」が掛かる。

当社は延喜式加賀郡笠野神社の論社として、吉倉に創建した後、寿永2年に大白山に遷座、慶長年中に当地に遷座したとする。

本殿の覆屋

本殿の下に神使狐の像。御朱印をいただくときに稲荷社も合祀しているのか尋ねたが、今となってはなぜ置かれているのか理由も分からなくなっているらしい。

近くには応仁の乱で荒れた京から能登畠山家に身を寄せ亡くなった、冷泉為広卿の塚がある。

清水八幡神社

石川県河北郡津幡町清水リ115

金沢市に鎮座する平岡野神社。御祭神は大山咋神、伊弉冊尊、大国主尊。

金沢駅西口から出て近い場所に建つ東鳥居。

表参道は南向き。社号標と奥に鳥居が建つ。往古は山王社と呼ばれ、石川郡豊田郷の総社として崇敬を集めたという。

鳥居の前に拝殿

拝殿に参る。

扁額の「野」が変わった文字を使用している。

拝殿左に社務所。まだ新しいが当社は兼務社であり、普段は無人。

境内に古蹟碑と石祠が2つ。石像はかなり風化していてわかりにくいが地蔵のようだ。1つの祠には嘉永二年の銘があった。

平岡野神社

石川県金沢市広岡町1-11-1

金沢市に鎮座する安江住吉神社。御祭神は表筒男命、中筒男命、底筒男命、武甕槌命。

社殿は住宅地にあり東向き。

参道沿いに箱燈籠が並べて吊られている。

拝殿前にも提灯を吊す屋根。拝殿も幕を張る作業をしている。ちょっとお邪魔して横から参る。

境内では子供みこしや車が準備されている。

西側の裏参道。ああ2日後から秋季祭のようです。

一緒に準備していた宮司に御朱印尋ねると授与していないという返事でした。

安江住吉神社

石川県金沢市北安江2丁目15−37

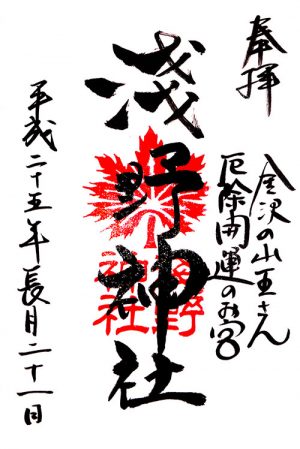

金沢市に鎮座する淺野神社。御祭神は大山咋神を主祭神とし、天照大御神、春日四柱神、天満天神。

社殿は南向き。用水沿いに参道があり、参道入口付近に数台の駐車場がある。

鳥居と社号標

北川洗耳句碑

「水音に 火伏せ太鼓も ぬるみてん」

室生犀星句碑。第13代宮司が室生犀星に師事し、句碑を建立した。

「竹むらや やゝにしぐるる 軒ひさし」

拝殿に参る。

拝殿前には逆立ち狛犬。金沢ではよく見る。

拝殿右に疫塚。病気と災いを除くため疫豆を患部にさすり疫塚に投げ入れるという。

拝殿右に摂社若宮白山社、御祭神は菊理媛神。

厄除稲荷

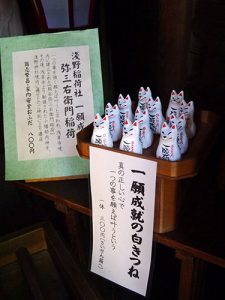

参道左に摂社淺野稲荷社、御祭神は倉稲魂神。

紙製の一眼成就の白きつねがかわいい。

淺野神社

石川県金沢市浅野本町1丁目6−1

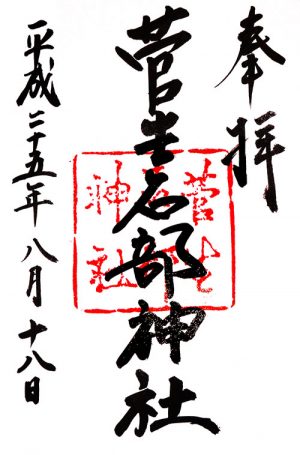

加賀市に鎮座する菅生石部神社。御祭神は菅生石部神。延喜式江沼郡の比定社で、加賀国二の宮。

社殿は南向き。

道路沿いに鳥居が立つ。

階段を上ると神門

神門をくぐり境内に入ると、右手に舞殿。7月の敷地天神講では稚児舞が舞われる。

正面の拝殿に参る。拝殿の右前には御神木が立つ。

拝殿の右を進むと白山社と事比羅社の二社殿。前には牛の像があり、昔は隣に菅原社もあったようだ。

黄色い紙垂が変わっている。夏越の祓をする敷地天神講で黄色に変わり、12月の年越の祓で白色に戻るようだ。

横には本殿を背後から見ることができる。

拝殿の左、渡り廊下の前には敷地稲荷社の社号標と鳥居

下をくぐって本殿の横に鎮座する。

境内末社は春日社、八幡社、白山社、稲荷社、事比羅社、菅原社、藤森社と7社あるというが、多くが見当たらない。

授与所で御朱印をいただく。

例大祭は2月の御願神事、竹割りまつりと呼ばれ、境内で竹を次々を割っていく勇壮さが有名。

能の「敷地物狂」の舞台であり、来月580年の時を経て公演される。

それを記念して加賀市美術館で「菅生石部神社の文化財展」を開催していたので帰りに観覧した。

菅生石部神社

石川県加賀市大聖寺敷地ル乙81

加賀市に鎮座する振橋神社。御祭神は菊理媛神、天照皇大神、大己貴神。

社殿は西向き。境内の背後に動橋川が流れる。

二の鳥居は玉垣に囲まれた境内のなかに立つ。参道は少し左に曲がる。曲がった後の参道が真西を向いているようだ。

二の鳥居の扁額は龍の彫刻が付いている。能美郡や江沼郡の神社でよく見かける。

参道の左、境内の北側は大きく開けており、奇祭ぐず焼きまつりのぐずが最後にここで焼かれる。

神社は昔鬱蒼とした森の中にあり、奥に化けぐずが住むというぐず池と呼ばれる大池があったという。

拝殿に参る。

拝殿後ろの本殿は一段高くなっている。

拝殿左の振橋稲荷神社

振橋稲荷神社社殿は拝殿と横に並ぶ。

拝殿の右には社務所があるが無人。境内で松の剪定をしていた職人に宮司について伺ったところ、自宅は少し離れているので案内してくれるというのでお願いした。自宅で御朱印について尋ねたところ授与されていないということだった。

振橋神社

石川県加賀市動橋町ワ180

小松市に鎮座する葭島神社。御祭神は倉稲魂神、大田神、大宮女神、火結神、宇加神、八坂之神、前田利常と多い。

社殿は東向き。

二の鳥居は朱色。というのも小松城の鎮守で葭島に鎮座していた稲荷大明神を合祀したからだろう。

拝殿に参る。初詣の小松七社めぐりの一社。小松七社は安宅住吉神社、菟橋神社、小松天満宮、須天熊野神社、多太神社、本折日吉神社、葭島神社の七社。

拝殿の中を見ると折上格天井の折上部に絵が描かれている。社号の書は十三代藩主前田斉泰公の筆である。

本殿は土壁の覆屋になっている。

拝殿右に宝物庫のような建物がある。

拝殿左に境内社が一社。様式から神明社か?

境内に社務所があるが無人。掃除中だった隣人に宮司を訪ねたところ、少し先に自宅があるというのでお宅に伺って御朱印をいただく。

葭島神社

石川県小松市大川町2丁目120

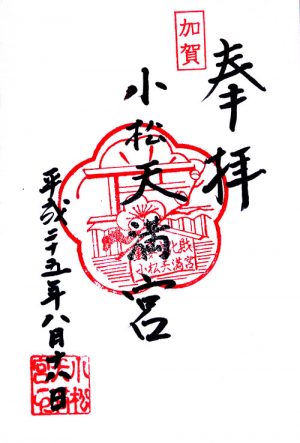

小松市に鎮座する小松天満宮。御祭神は菅原道真公、前田利常公。寛永十六年に小松城に隠居していた三代藩主前田利常公が祖神の菅原道真公を祀る社として創建した。小松城の鬼門鎮護のためでもあった。

神社は梯川の北岸にあるが、かつては浮島(輪中)に鎮座していた。

現在梯川の改修工事でかつての姿が甦ることになる。

一の鳥居は東向きに立つ。

鳥居をくぐると筆塚。学問の神らしい。

そこから参道は南へ折れ、神門を通って西へ折れる。

四脚門の朱色の神門

正面には「天満宮」の扁額

後ろには漢詩の額が掛かっている。

全国的にも珍しい十五重の石塔が立つ。石材は金沢の坪野石という黒灰色で硬く、藩政期は藩石として独占された石を使用する。

拝殿に参る。初詣の小松七社めぐりの一社。

帰りに社務所で御朱印をいただく。

小松天満宮

石川県小松市天神町1

金沢市に鎮座する野間神社。御祭神は草野比売大神を主祭神とし、武甕槌命、経津主命、天児屋根命、比咩大神を配祀する。延喜式加賀郡の論社のひとつ。

藩政期は河北郡の総社であったといい、今は住宅地の中に鎮座する。

社殿は西向き。鳥居をくぐって階段を上る。

拝殿に参る。

境内は社叢が鬱蒼としていて、夏真っ盛りで蝉の鳴き声がかしましい。拝殿前の狛犬の足には蝉の抜け殻が付いている。よく見るといくつも付いている。

拝殿左に末社水神社

その左手に末社稲荷社

拝殿の右に社務所、その奥に宮司宅がある。宮司宅で御朱印をいただく。

野間神社

石川県金沢市小坂町東ツ1番地