能登町藤波の神目神社の祭礼、酒樽がえしを見てきました。

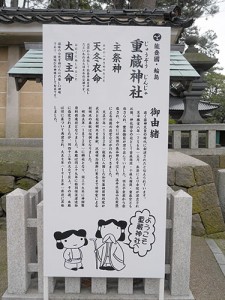

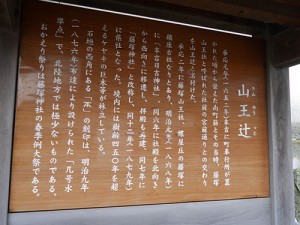

源義経が奥州に渡るときに供の女3人とともに7つの樽に乗って流れ着いたという伝承をもとに、旧暦3月2日に八王子神社の祭礼として樽祭りを行っていたという。八王子神社氏子の上組と大宮神社の氏子の下組に分かれ、それぞれ五升樽を供え、ひとつの樽にあけて奪い合い、その勝負により大漁を占ったという。八王子神社と大宮神社は明治41年に神目神社に合祀され、神目神社の祭礼となる。

社頭には山車が1台。

しばらくすると、もう1台向こうの集落からやってきました。かつては3台あったそうですが、人出不足で出ませんでした。

本殿には鯨の頭の骨が奉納されていて、拝殿内にも鯨漁の様子を描いた絵馬が2枚飾られている。

七尾湾内に迷い込んできた弱った鯨を捕ることがあったのでしょう。やはり大物ですから、豊漁の印だったのでしょうね。

14時少し前に揃ったということで神事が始まる。今年は下帯姿の男性は11人。全体的に若返ったそうです。

神事が終わると、一升樽に酒を詰める。

酒樽をかついで階段を駆け下り、鳥居のところで最初の回し飲みが始まる。

交代しながら酒樽をかついで、神事を行う田に向けて走ります。かなり全速力です。

田に着くと、回し飲みして気勢を上げて田に入り、酒樽を奪い合う。

奪い合うというより、酒樽を皆で抱え上げるという感じです。酒樽を神様とみなせば、同町のあばれ祭りのように神を喜ばせるために、皆でワッショイしたり、投げ飛ばしたりしているようにも見える。

3回田で奪い合った後は、また全速力で海に向かいます。

観客もとても疲れる祭りです。

海に入り、同じく酒樽を奪い合う。田で汚れた樽や体もきれいに清められていく。

田で酒樽を奪い合っている間に、社頭にあった山車は海のほうに移動してあった。

晴れていて良かった。

神目神社 酒樽がえし

石川県鳳珠郡能登町藤波

4月2日

14:00頃~ 拝殿内で神事

14:30頃~ 酒樽をかついで田へ向かい、酒樽を奪い合う

15:00頃~ 酒樽をかついで海へ向かい、酒樽を奪い合う