白山市美川のおかえり祭りを見てきました。着いたところ、ちょうど神輿が出たばかりでした。

旗の合図でラッパが鳴り響き、神輿が進みます。

先導の青年団は紋付袴姿で大変珍しいですが、神輿を招くようにバックで進むので大変です。

北陸線の線路を渡るところ。

行列の先に扇が立つのですが、しばらく意味がわかりませんでした。ここまで神輿が進むという目印です。

神輿が線路を渡ったところで、ここから神輿巡行が始まるようで鳳凰が取り付けられました。

神輿には台が付いていますが、車は付いていないので持ち上げて進みます。肩にかついで進みますが、時折、両手で持ち上げて進みます。

狭い通路も進んでいきます。水の張られた田に映る姿も良いですね。

今日は長い時間地元テレビ局のMROの取材が入っていました。

後でわかったことですが、BS12の「日本の祭り」の取材が入っていたようです。

1周して線路を渡り戻ってくると、山車が並んでいました。

先頭は剣の前立ちに藤塚神社の鳥居。あとは毎年くじを引いて順番を決めるようです。

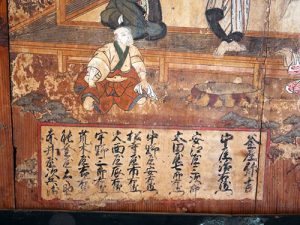

笠と太鼓のみの初期の形態を残す山車もあれば、鏡を乗せる山車もある中、やはり見どころは人形です。

日本武尊や

武内宿禰など神話の世界の人形もあれば

豊臣秀吉公

楊貴妃などもあります。どれも見事です。

美川駅前まで行列が進んで、獅子舞の演舞が始まりました。7人の棒振りが獅子殺しをするという内容でした。人数も多いので迫力がありました。

神輿も駅前まで進むと持ち上げたまま10分以上練り歩くという、見ている方もちょっと疲れる演技もあります。

山車の後ろに子供たちがつながっている町会もあり、参加する方も楽しそうでした。

ここまで4時間見どころたっぷりでしたが、次の予定があるので帰りました。

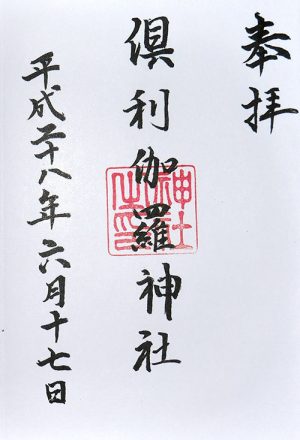

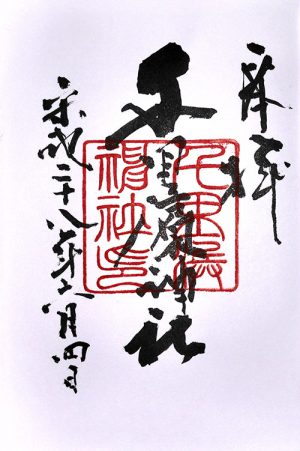

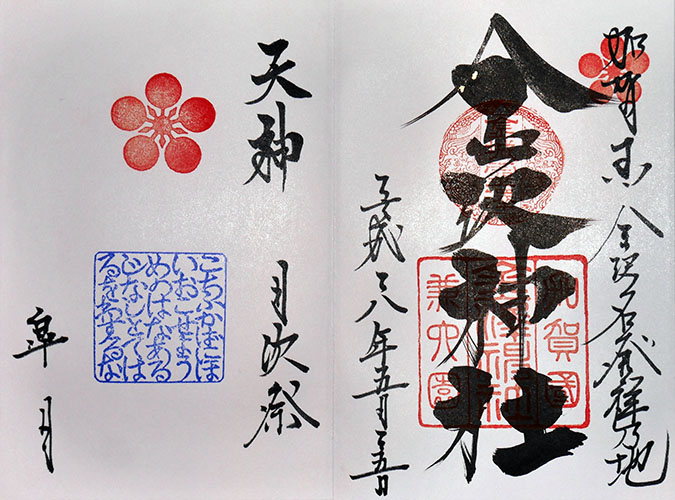

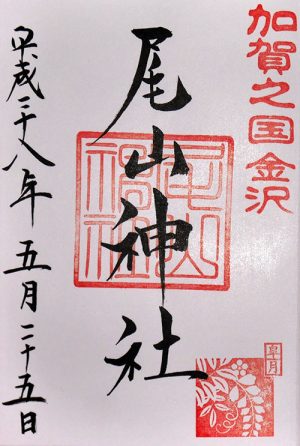

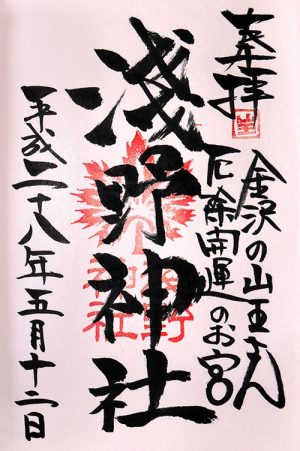

藤塚神社

白山市美川南町ヌ167

おかえり祭り

神幸祭 2016年5月21日(土)

5:20 出輿式 藤塚神社

6:30 神輿巡行

7:30 台車巡行

9:45頃 獅子舞演舞 美川駅前

9:55頃 神輿演技 美川駅前

20:30 台車御旅所着

22:30 神輿御旅所着

23:30 着輿式 御旅所

還幸祭 2016年5月22日(日)

13:00 春季大祭式 御旅所

19:00 台車巡行

19:45 出輿式 御旅所

20:30 神輿巡行

1:35 神輿神社着

2:00 着輿式

2:30 終了