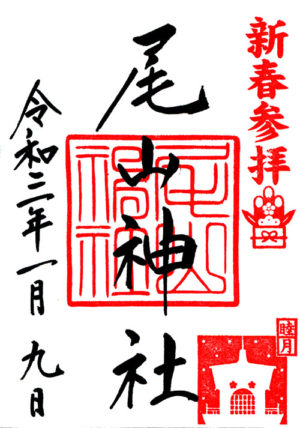

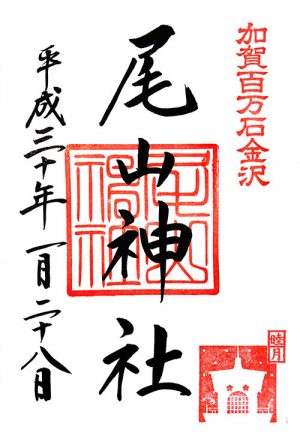

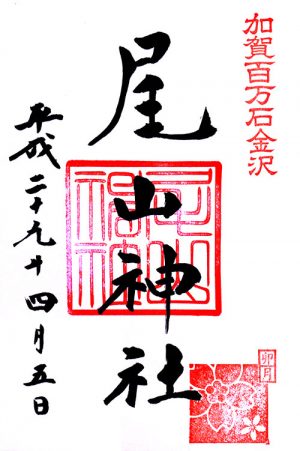

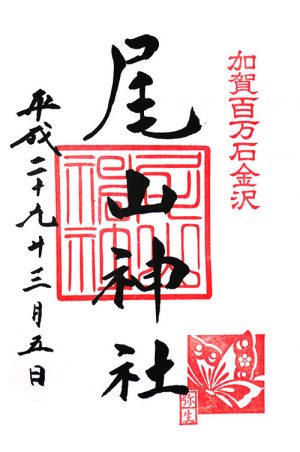

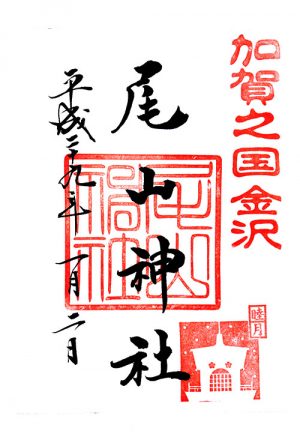

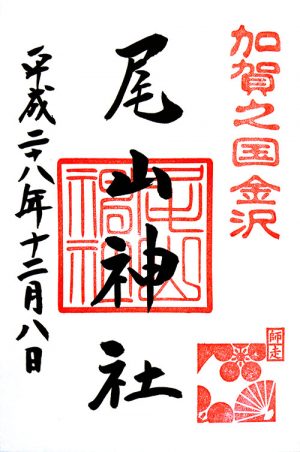

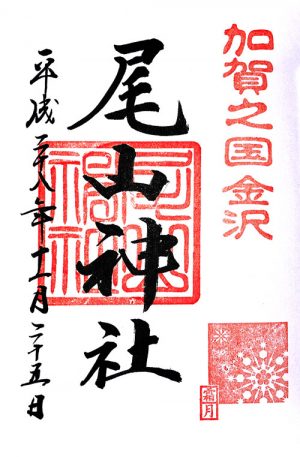

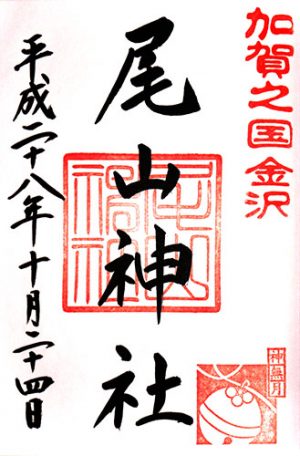

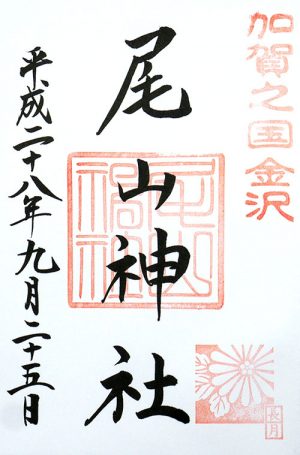

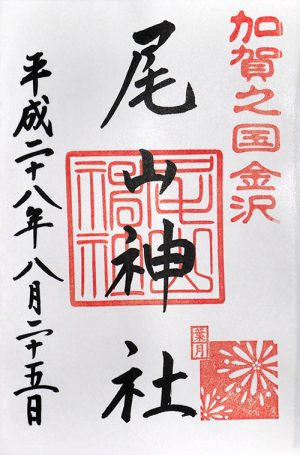

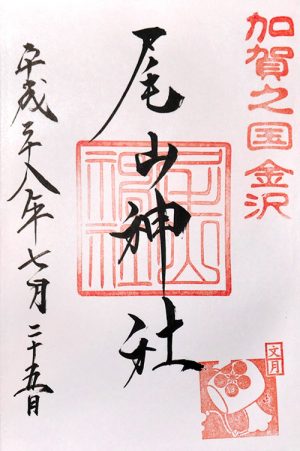

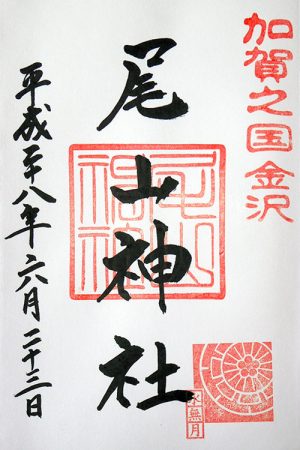

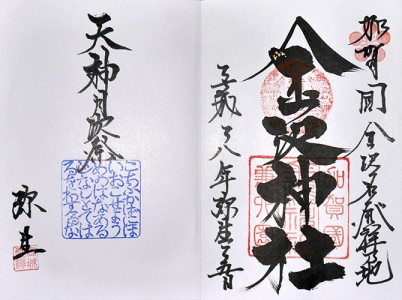

久しぶりに金沢市に鎮座する尾山神社に神社仏閣カードを入手する目的で参拝してきた。

御朱印は書き置きでした。

大雪のなか参拝者はまばらです。まあ吹雪じゃ誰も来ない。

真っ白の境内を進み拝殿に参る。

ちょうど三味線の音が響く中、舞を奉納している団体が祈祷中だった。

今朝は零下を記録、神苑の池も半分凍っていた。

尾山神社

石川県金沢市尾山町11-1

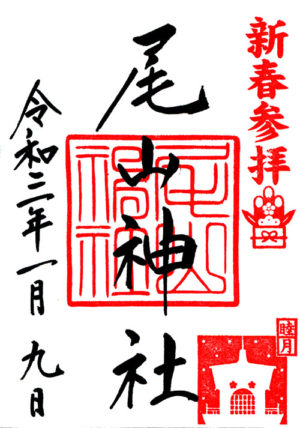

久しぶりに金沢市に鎮座する尾山神社に神社仏閣カードを入手する目的で参拝してきた。

御朱印は書き置きでした。

大雪のなか参拝者はまばらです。まあ吹雪じゃ誰も来ない。

真っ白の境内を進み拝殿に参る。

ちょうど三味線の音が響く中、舞を奉納している団体が祈祷中だった。

今朝は零下を記録、神苑の池も半分凍っていた。

尾山神社

石川県金沢市尾山町11-1

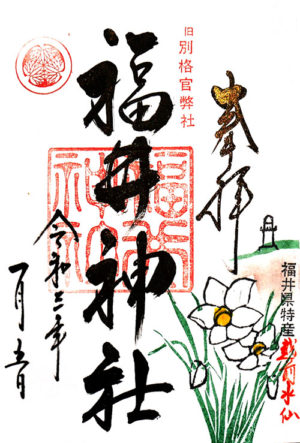

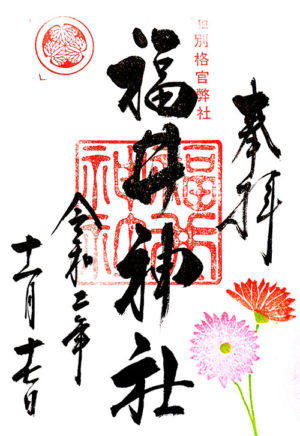

福井市に鎮座する福井神社に月参り、初詣に行って来ました。

1月の花は越前水仙と

1月の誕生花のスイートピーです。今年は誕生花でいくようです。

初詣見開き御朱印

明後日から大雪予報なので小雨の中でも参拝しました。

拝殿に参る。

今年から少し御朱印料上がりました。色紙とかミニサイズとか無理な注文をする客がいて大変なみたいです。

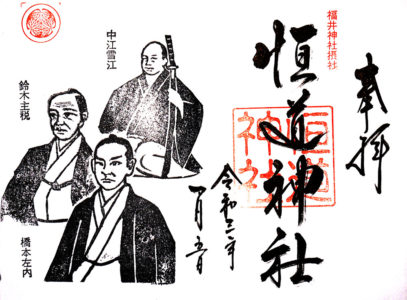

今年から通常御朱印で摂社恒道神社が見開き2種類いただけることになりました。

ということで今月は御祭神の三柱のほうをいただきました。

参道左手に鎮座する摂社恒道神社です。御祭神は幕末の福井藩士の鈴木主税命(純渕)、中根靱負命(雪江)、橋本左内(景岳)。

書いていただいている間ふと受付を見ると、越前水仙が置かれていました。

福井神社

福井県福井市大手3丁目16−1

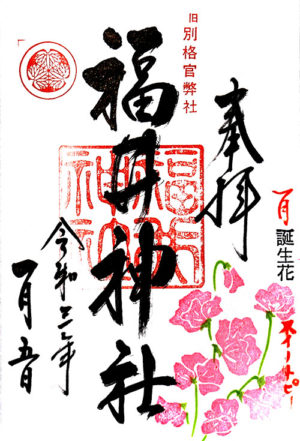

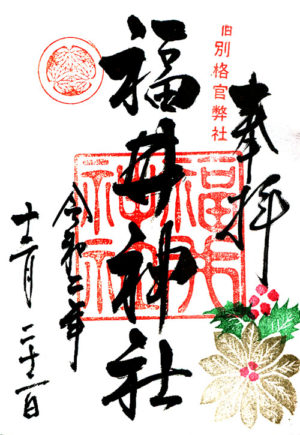

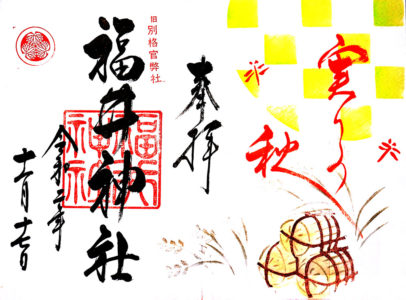

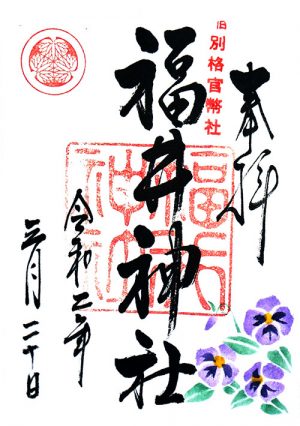

福井市に鎮座する福井神社の月参りに行って来ました。

今月の花はクリスマスホーリーと

りんごです。

見開き御朱印は冬至とカボチャでした。

大雪が一段落した今週に参拝しました。

関越道のほうが大変な状況になっていますが、こちらは今回は混乱するほどの積雪はありませんでした。

拝殿に参る。

今日は書く人が留守だったので書き置きをいただきました。

福井神社

福井県福井市大手3丁目16−1

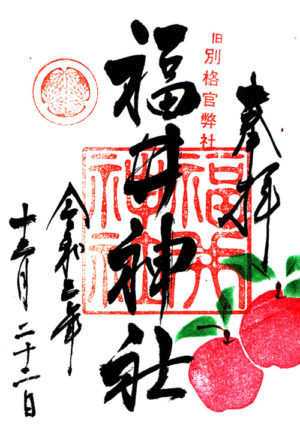

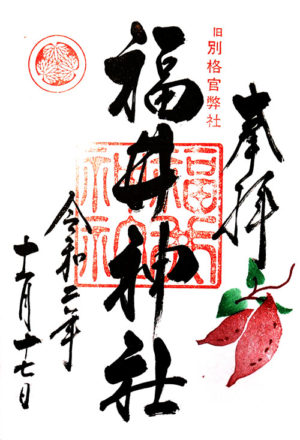

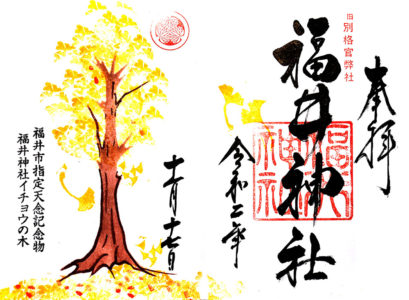

福井市に鎮座する福井神社の月参りに行って来ました。

今月の花はさつまいもと

ガーベラでした。

先月の御神木御朱印は紅葉バージョンになりました。

11月の見開き御朱印は実りの秋ということで俵と稲穂とトンボでした。

青空の中の参拝

御神木の銀杏はかなり色付いていました。

拝殿に参る。

今月の御朱印は見開き3種。今日は直書きしてもらいました。

花はいつもどおり個別に書いてもらいました。

それにしても御朱印前のミニ朱印帳が気になる。

福井神社

福井県福井市大手3丁目16−1

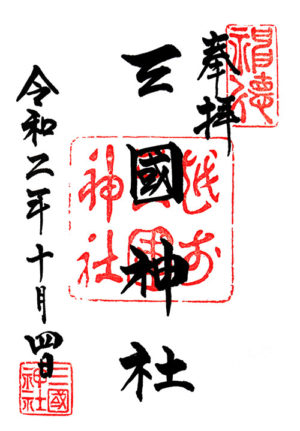

坂井市三国に鎮座する三國神社。御祭神は大山咋命と継体天皇。

今回の参拝では北前船の御朱印帳に御朱印をいただいた。

社前。一際目立つのは樹齢600年といわれる御神木のケヤキ。

社前のボランティアガイド待機所に数台停められるが、新しく境内の右側に駐車場ができていた。

社号標と一の鳥居。

日本遺産の構成遺産には随神門、三國祭と山車台車となっている。

随神門は15年ほど前に銅板葺きに変更された。

随神門を通ると正面は木立神社の参道になっている。

木立神社には松平春嶽公と三国出身の戦死者を祀る。

本社には右方の参道を進む。

拝殿に参る。拝殿の一画に設けられた授与所で御朱印をいただく。

拝殿内には御祭神の大山咋命と継体天皇の扁額が架かる。

拝殿前には三国祭の山車台車の写真が掲げられている。

今年は巡行は中止になったが例年通り制作されたそうだ。

拝殿の左には渡り廊下でつながった建物がある。

珍しい構造だが、因幡国によく見られる拝殿に入る前に着替えをする建物だろうか。

随神門手前の絵馬殿

三国湊も近いので絵馬殿には船絵馬もあるのかと確認したが、馬の絵馬が1枚とそれ以外はこの相撲絵馬のような町人絵馬でした。

帰りに境内地図を再確認すると、木立神社の後ろにもう一社あるのを発見して引き返しました。

御祭神継体天皇の妻振姫を祀る富理姫宮。末社というより摂社ということになるでしょうか。

三國神社

福井県坂井市三国町山王6丁目2-80

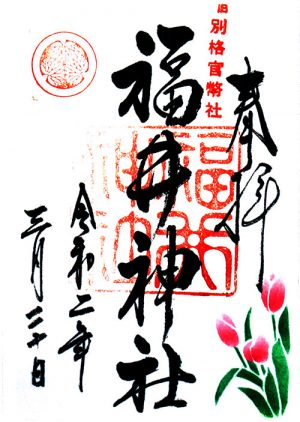

福井市に鎮座する福井神社。先月に続き月替わり御朱印をいただきに来ました。

3月はチューリップと

パンジーの2種類

今月はひな祭りの特別御朱印もありました。

三連休初日は曇天のなかの参拝となりました。

拝殿に参る。

今日は留守番の方のみだったので書き置きをいただきました。

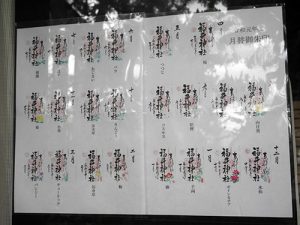

令和元年度の御朱印一覧

4月 梅

5月 つつじ

6月 バラ、あじさい

7月 はす、朝顔

8月 向日葵、百合

9月 桔梗 コスモス

10月 りんどう、キンモクセイ

11月 小菊、菊

12月 水仙、ポインセチア

1月 千両、椿

2月 梅、福寿草

3月 チューリップ、パンジー

令和元年度限定御朱印

10月22日 即位礼

11月14日 大嘗祭

1月1日 正月初詣

2月3日 節分

3月3日 桃の節句

先月も節分の特別御朱印あったようだが参拝したときには終了していた。今月もそう変わらない月後半だったにもかかわらず残っていたということは、やはりコロナウイルスの影響が大きいようです。

福井城本丸堀に隣接して鎮座する福井神社、鳥居の方角からすると本丸堀西側が表参道ということになるのでしょうが、この灯籠は本丸堀北側の遊歩道入口に建てられたもので、裏参道ということになるのだろうか。

福井神社

福井県福井市大手3丁目16−1

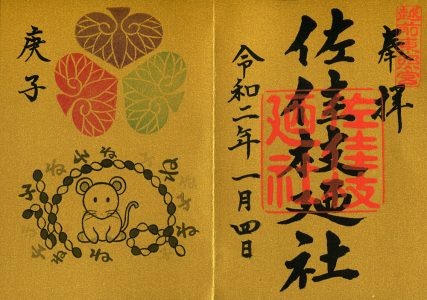

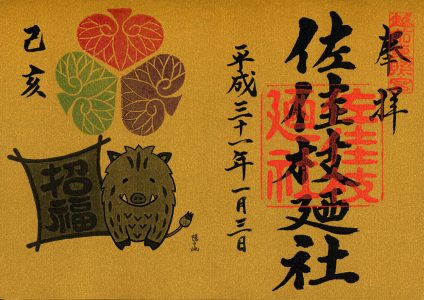

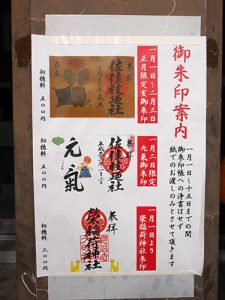

福井市に鎮座する佐佳枝廼社。今年も正月限定御朱印をいただきに来ました。

駐車場は15分無料なので少し急ぎます。

大絵馬。シッポが違えばクマのようです。

拝殿に参り、社務所に向かう。

昨年15日までだった紙のみの頒布は、今年は20日までに延びたようです。

干支の特別御朱印も、正月祭・節分祭限定なのですが、今年は一定数の頒布で終了するようなので節分まであるかどうかはわかりません。

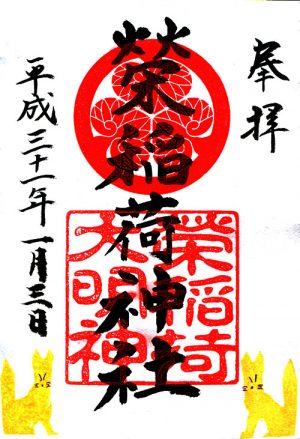

境内の榮稲荷神社。

こちらの御朱印は特別御朱印の金色と対になるように、銀色の紙に紫の墨書きとなりました。

こちらは正月限定とはなっていませんが、期間限定なのか今年はずっと頒布されるのかわかりません。

佐佳枝廼社

福井県福井市大手3丁目12−3

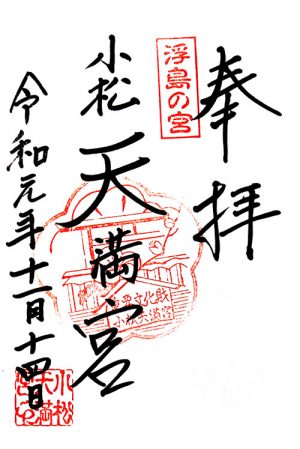

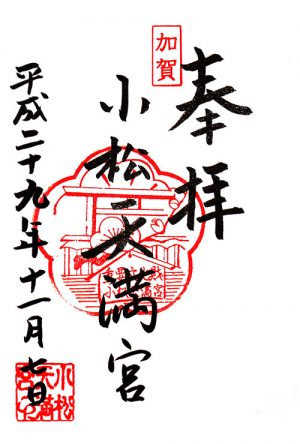

小松市に鎮座する小松天満宮。御祭神は菅原道真公、前田利常公。

境内地が梯川の浮島化されてから、数メートルの擁壁に囲まれる形になった。

鳥居を入ってから参道は左に右にと曲がるが、鳥居から拝殿まで参道が北斗七星の形になっていることはあまり知られていない。

拝殿に参る。

社殿は京の北野天満宮を縮小したものになり

拝殿、本殿ともに独特の形式となっている。

授与所で御朱印をいただく。

大嘗祭の日だったけど通常の御朱印でした。

小松天満宮

石川県小松市天神町1

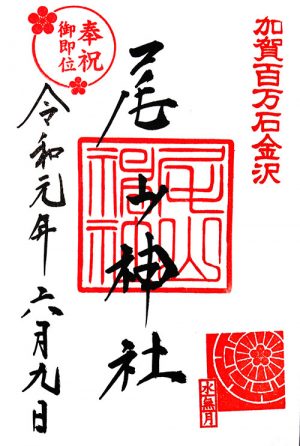

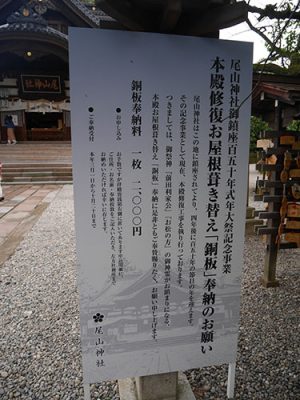

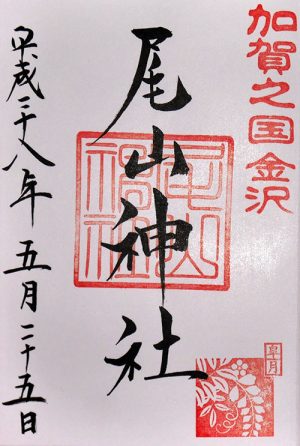

金沢市に鎮座する尾山神社。

今年初めての参拝です。先月から「奉祝 御即位」の印がひとつ増えています。

先週、百万石行列で御神霊が市内を行脚して、今日は参拝者も少なめです。

今月の祭礼予定を見ていると、利家公の金沢城入城を再現した百万石行列は6月第一土曜日なのですが、当神社の入城祭は14日なのですね。さらに、2代利長公、5代綱紀公、15代利嗣公と命日祭が多いです。

拝殿に参る。

現在本殿が修復工事中。

4年後の2023年に鎮座150年の節目を迎えることから、記念行事としての屋根葺き替えみたいです。

いつの間にか神苑の池に渡された橋も新しくなっていました。

尾山神社

石川県金沢市尾山町11-1

福井市に鎮座する佐佳枝廼社。御祭神は福井藩初代藩主結城秀康公、幕府初代徳川家康公、福井藩16代藩主

松平慶永(春嶽)公を祀る。

昨年も限定御朱印あったようですが、今年初めて知りました。

3日になっても多くの人が参拝に来ている。

拝殿に参る。

御朱印は祈祷受付の横に置かれていた。

正月限定と思っていた限定御朱印は、正月祭・節分祭限定御朱印ということで、元旦から節分の2月3日までの頒布。

三葉葵の御紋の赤を秀康公、紫を家康公、緑を春嶽公にあてている。

参道の階段を上がってすぐ左手にある境内社、榮稲荷神社。

元旦から御朱印を授与することになった。神使の狐は手書き?なのか。

初詣期間の15日までは書き置きの頒布になるが、御朱印帳にも書いてもらえるのか

正月の神饌は境内社とはいえ立派なものです。

佐佳枝廼社

福井県福井市大手3丁目12−3

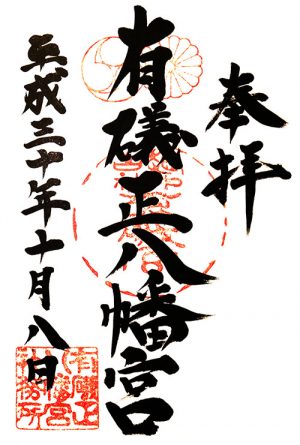

高岡市に鎮座する有磯正八幡宮。有磯宮と横田正八幡宮を合祀して創建された神社で、御祭神は有磯宮の有磯神、綏靖天皇と、横田正八幡宮の応神天皇、仁徳天皇、神功皇后、武内宿禰を主祭神とする。

二度目の参拝。

拝殿に参る。

本殿は見えないが、主祭神を正座とし、さらに明治以降に合祀した周辺の鎮守社を左座と右座に祀る。

左座に八坂社、水天宮を、右座に息長武神社、琴比羅社、神明社、諏訪社を配祀する。

琴比羅社の御祭神は大己貴神、石凝姥神、日本武尊、前田利長公を祀る。宮司に聞いたところは琴比羅社はもと金屋町の鎮守で、鋳物の町として鍛冶の神である石凝姥神と、町を開いた前田利長公が祀られたという。

徒歩ですぐだというので、夕方の金屋町を歩いてきました。

メインストリートに石畳が敷かれていて風情がある。

有磯正八幡宮

富山県高岡市横田町3丁目1−1

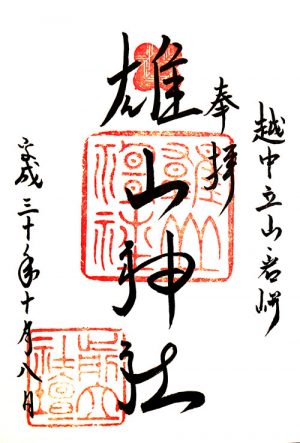

立山町に鎮座する雄山神社前立社壇。御祭神は伊邪那岐神、天手力男神。

大鳥居から参道を進む。

拝殿に参拝する。

拝殿には「立山雄山宮」の扁額がかかる。

今日の参拝は加賀前田家当主を祀る神社に参るため。

あらかじめ調べた情報では境内の末社八幡社に祀られているということだったが、案内板には応神天皇と神功皇后のみ記載されている。御朱印時にいただいた神社パンフレットには八幡宮に前田利家公が入っていた。八幡宮には旧岩峅寺集落にあった鎮守の御祭神が合祀されているようだが、利家公がもともと何処に祀られていたのかは分からなかった。

藩政期に藩領だった当地は加賀前田家の庇護も篤く、2代利長公の正室永姫の寄進した石造狛犬が拝殿に残る。

また、13代斉泰公の寄進した湯立の釜も境内に残る。

雄山神社前立社壇

富山県中新川郡立山町岩峅寺1

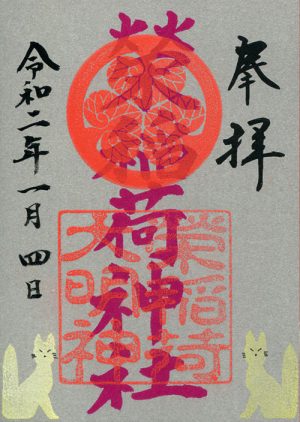

金沢市に鎮座する尾山神社に行ってきた。今年は初詣に行っていなかったので利家公にご挨拶。

1月は書き置きのみで御朱印帳に御朱印をいただいていなかったので、御朱印もいただいてきた。

今週は先週ほどの大雪にはならなかったが、低温が続き根雪が残っている。

拝殿前の狛犬も雪帽子を被っている。

拝殿に参る。

来年度(再来年度か?)は境内で工事が行われる。場所は裏参道を入った本殿横

ここに金沢城の玉泉院丸に渡る鼠多門橋が架かりスロープが設けられる。

尾山神社

石川県金沢市尾山町11-1

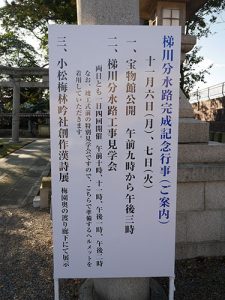

小松市に鎮座する小松天満宮。御祭神は菅原道真公、前田利常公。

小松城の鬼門に建てられ、小松城と金沢城の各本丸をつなぐ一直線上にあることから、両城鎮護の神とされた。ちなみに前田家は菅原道真公を先祖としています。

今日は新聞報道があり、小松天満宮に隣接する梯川の環境工事が完了したことから、宝物殿が特別公開されると見て行ってきました。小松城の築城された時代のように梯川の中に浮かぶ浮島のようにするため、分水路を通す工事をしてきました。氾濫する危険もあるため、かなり重厚に防水堤が造られている。

分水路の見学会は終了していたが、宝物特別公開には間に合った。新聞には記載がなかったが、三時まででギリギリだった。

鳥居をくぐり参道を進むと、以前は木造の社務所があった場所にコンクリート造の授与所と

宝物館が建っていた。様変わりしていて少し驚く。

宝物館は氏子らが受付をしていて、中をゆっくり見学させていただく。

授与所も三時までだったので先に御朱印をいただき、参拝に向かう。

分水路完成記念と創建360年記念として漢詩碑が新しく建てられた。

拝殿に参拝する。

拝殿前には今年創建360記念として建てられた能舞台。夏に記念上演もあったが、その時は来ることができなかった。

拝殿と能舞台の距離はこんな感じです。

小松天満宮

石川県小松市天神町1

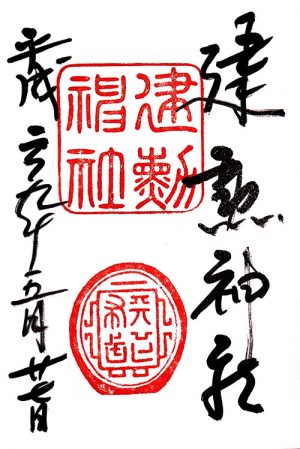

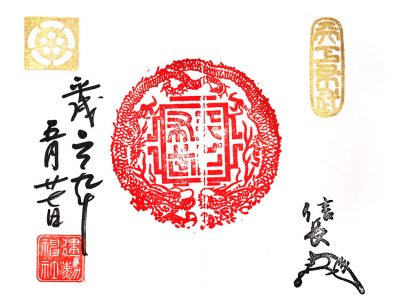

京都市北区に鎮座する建勲神社。御祭神は織田信長公を主祭神とし、嫡子信忠公を配祀する。

正式名は「たけいさおじんじゃ」だが、親しみを込めて「けんくんさん」と呼ばれる。

船岡山は平安京正中の真北に位置し、玄武として京城鎮護の地とされた。後年、豊臣秀吉が正親町天皇の勅許を受け、主君信長公を祀る廟所を定めた。

当宮には御朱印が2種類ある。通常のものと、天下布武龍章の押された見開きのものです。

他に期間限定で京都刀剣の御朱印があった。

船岡山の東麓に一の鳥居が建つ。

狛犬の鎮まる階段を上ると、

「太平和敬神」碑が建つ。山上に遷座される前の本殿がここに建っていたという。

さらに階段を上る。

「別格官幣 建勲神社」社号標が建つ階段の先は広い削平地となっている。山上の社殿も東麓の本殿と同じく東を向いている。

右手に貴賓館

その隣に社務所が建つ。

正面に手水舎、一段高くなって拝殿が建つ。

手水舎の下方に船岡妙見社が建つ。玄武大神を祀る社だが、社殿周囲の一部は社叢扱いになっているのか禁足地になっていて近づけない。

拝殿に参る。

拝殿の後ろの神門には近づけない。本殿を囲む御垣の一部を構成する門は中門と呼ぶ場合が多いのが、当宮では神門と呼ぶ。

本殿は御垣の中に建つ。

あらためて拝殿を見ると、扁額がたくさん掛かっている。三十六歌仙という神社が多いが、当宮では信長公功臣肖像画であり、秀吉や柴田勝家、森蘭丸などが描かれている。

本殿跡の右方に末社義照稲荷社が鎮座する。

御祭神は宇迦御霊大神、国床立大神、猿田彦大神。秦氏の守護神として西陣織の祖神と崇敬されている。

その隣に稲荷命婦元宮。伏見稲荷大社命婦社の祖神である船岡山の霊狐が祀られているという。

南参道口には「史跡 船岡山」碑が建つ。船岡山は標高45m。応仁の乱で西軍の大将山名宗全が砦を築き陣を敷いた地と山頂周辺に砦跡が残るというが、今日は時間の都合で行かなかった。

南参道の入口に標石があるというが見つけられなかった。

建勲神社

京都府京都市北区紫野北舟岡町49

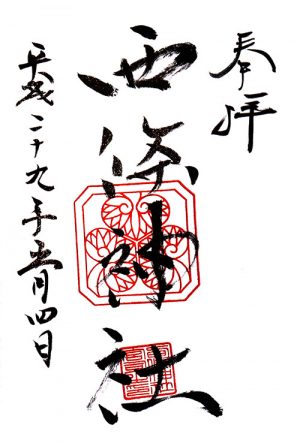

西条市に鎮座する西條神社。御祭神は徳川家康公、西條藩初代藩主松平頼純公以下10代頼英公まで。西條藩松平家は紀伊徳川家の分家で、2代と5代が紀州藩主となっている。

境内は東向き。右隣の楢本神社は別の独立した神社。

入口の左に伊曽乃宮お旅所と書かれた建物。伊曽乃神社の10月例大祭ではだんじりとみこしが集結し、裏の加茂川に川入りするという。お旅所の場所は元西條神社の境内地で、戦後の一時期伊曽乃神社の摂社となった後、独立する際に取られたのだと聞いた。

神門をくぐり境内に入る。

拝殿に参る。

拝殿にかかる扁額。正面の「西條神社」は山岡鉄舟の書。奥の半分見えているのが勝海舟の書で「東照宮」と旧県社の格式を感じさせるものがある。

拝殿右前に鶴亀石

拝殿右に境内社が一社。

伊予路大町に泊まった小林一茶の俳句碑。

本殿右に境内社が一社。

本殿は神明造。

宮司宅の前に田中大祐翁が乃木将軍邸から持ち帰って奉納した「乃木将軍の梅」がある。

宮司宅で御朱印をお願いし、その後神社の案内をしていただいた。

西條神社

愛媛県西条市大町1159

金沢市に鎮座する尾山神社。4月の印は桜、花の中心に剣梅鉢紋が入っている。

昨日4日金沢で桜の開花宣言がありました。今年は積雪は少なかったものの、桜の開花は平年並みでした。

拝殿前の桜はチラホラと咲いていましたが、長年おみくじを巻かれた影響かつぼみが少ない枝が多かった。

花桃はまだはまだ見頃でした。

特に拝殿横の摂社金谷神社前の花桃は満開でした。

桜は神苑に1本早咲きの桜が満開でした。20度を越える陽気の中、前撮りしている新婚さんがいました。

尾山神社

石川県金沢市尾山町11-1

金沢市に鎮座する尾山神社。3月の印は蝶、羽紋に剣梅鉢紋が描かれている。

御祭神の前田利家公の若き頃の像

境内の梅は前回参拝時より開花が進んでいなかった。社務所前の紅梅はようやく数輪開いたところ

境内の隅には神門創建当時に建てられた鳥居の脚が残っている。金沢茶商組合の奉納者名が書かれている。

尾山神社

石川県金沢市尾山町11-1

金沢市の尾山神社。県内でも有数の初詣者が訪れる神社です。

今日2日の天候に恵まれたので、初詣に大勢の方が来ていました。

到着したときは境内の中程までの行列。御祭神の前田利家公とまつ様に今年の安寧を祈り、御朱印を探して境内の授与所をウロウロと・・・

平生は拝殿左の社務所附属の授与所でやっているのを今日は行列が長かったので、境内の中の新設された授与所の方で御朱印を探してみました。お守りとか御札とかと一緒に前に並んではいなかったけど、後ろの方をみると御朱印と書かれた箱が見えて、ようやく入手できました。書き置きの御朱印は初めていただきました。ひとまわり小さな御朱印です。

帰り際、参拝の行列は神門を過ぎて階段まで続いていました。

尾山神社

石川県金沢市尾山町11-1

今月は少し早めに尾山神社に参拝してきました。12月の印は扇に梅鉢紋。

今日は晴れていたが、肌寒かったこともあり参拝者は少なく、巫女さんに御朱印をゆっくり書いていただけた。

今回の御朱印は墨書きも印も丁寧でとても良い。

隣接する金沢城玉泉院丸。鼠多門復元のための発掘調査が行われているが、復元されれば鼠多橋で尾山神社と玉泉院丸がつながり、新しい回遊ルートが生まれる。

金沢の庭園は雪吊りがされる冬がやはり美しい。

冬の澄み切った空と池に映り込む雪吊り。晴れの少ない金沢では数えるばかりしかないが、是非楽しみに来てほしい。

尾山神社

石川県金沢市尾山町11-1

金沢市の尾山神社。11月の御朱印は雪の結晶の印です。結晶の中心が剣梅鉢紋となっている。

11月は七五三の季節。朝から冷たい雨が降った今日も綺麗な着物を着せられた子供たちが来ていました。

紅葉の季節も終盤。寒い季節が間近に迫っている。

尾山神社

石川県金沢市尾山町11-1

金沢市の尾山神社。10月の御朱印をいただいてきました。

10月は鈴の付け根が梅鉢紋となっている。鈴は天の岩戸の前で天鈿女命が舞ったときにも持っていた神聖な祈りの道具

来月には七五三。神社が賑わう季節になる。

平日の境内は外国からの観光客のほうが多いくらいだ。

境内には加賀藩の和算学者で西洋数学を研究・普及に尽力した関口開氏の顕彰碑が立てられている。

尾山神社

石川県金沢市尾山町11-1

尾山神社で9月の御朱印をいただいてきました。9月の印は菊模様で花の中央に梅鉢紋がある。

今日は判を男性神職が押していましたが、いつもより薄い。

本殿を囲む塀にも梅鉢紋がある。

尾山神社

石川県金沢市尾山町11-1

金沢市の尾山神社。8月の御朱印をいただいてきました。8月は花火の中心に剣梅鉢紋がデザインされている。

今日は暑かった。

天頂には雲一つなく、太陽を遮るものはない。

参拝者もちらほらいましたが、時間帯によっては拝殿前は無人になることもありました。

尾山神社

石川県金沢市尾山町11-1

尾山神社の7月の御朱印をいただいてきました。7月の判子は小槌です。

裏門は旧金沢城二の丸の唐門です。

精緻な彫刻が見どころです。

今日は境内の神泉にアオサギがいて、外国観光客にも写真を撮られて人気者になっていました。

尾山神社

石川県金沢市尾山町11-1

金沢市の尾山神社。

先月に続き、6月の御朱印をいただいてきました。

午前中は雨が降り、ようやく梅雨らしい天候でしたが、そのためか境内は人もまばらでした。

6月は車輪の真ん中に剣梅鉢紋が配置されています。4回目に初めて男性の神職に墨書きしていただきました。

尾山神社

石川県金沢市尾山町11-1

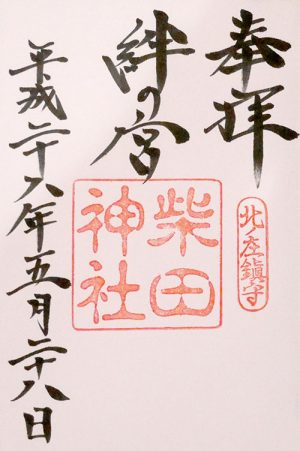

福井市に鎮座する柴田神社。御祭神は柴田勝家公、お市の方。

街中に鎮座するため、ビルに囲まれている。

NHK大河「江」放映の年に周辺環境など大きくリニューアルしている。

ここは勝家公とともに焼失した北の庄城跡の一角に鎮座する。敷地内からは石垣などが出土している。

「瓶割り柴田」と呼ばれた勝家公にちなみ、素焼きの瓶を割って祈願する場所もある。

最近、お市の方にちなんで、「モテ祈願」なるものも始めたようだ。

柴田神社

福井県福井市中央1丁目21−17

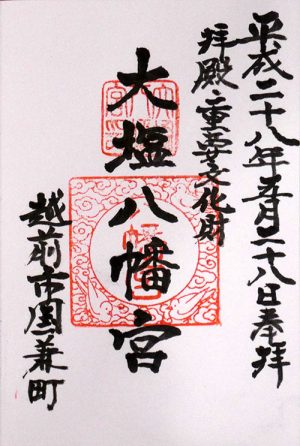

越前市に鎮座する大塩八幡宮。御祭神は誉田別天皇(応神天皇)、帶中津日子天皇(仲哀天皇)、息長帶日賣尊(神功皇后)。延喜式敦賀郡の論社も多い、当地の古社である。

駐車場は二の鳥居の近くにあったが、知らずに一の大鳥居の近くに停めて参道を歩いていった。

途中、田植えを終えたばかりの田に日野山が映りきれいだった。もっと天気がよかったら、とも思う。

二の鳥居をくぐると階段を上る。

神門を入ると目の前に重要文化財の拝殿が建つ。柱のみの風が吹き抜ける建物なので管理も大変そうだ。

拝殿前に鐘楼も建つ。藩主本多家より寄進されたもので梵鐘は鎌倉時代の作のよう。

拝殿の右奥に絵馬殿が建っている。

複数の絵馬が掛けられていたが、もとは拝殿に掛けられていたものなのか傷みが大きいものもある。

中でも八幡神に関係するこの絵馬が印象的であった。

もうひとつ基壇を上がり、社に詣る。

右の階段を上ってすぐのところ。

素翁神社(疱瘡神社)。御祭神は大山津見神、伊邪那尊、須佐之男尊、少名彦神、大己貴命、大綿津見神。

疱瘡・疫病の神として勧請されたもので、社には「疱瘡社」の扁額がかかる。

その隣、弊殿の右。

天国津彦神社と天国津比咩神社の相殿。ともに延喜式敦賀郡の論社。御祭神はそれぞれ伊邪那岐尊、伊邪那美尊。

創建当初は一の大鳥居の西南に天国津彦神社、西北に天国津比咩神社が鎮座していたという。

中央が神社弊殿。

弊殿の後ろに本殿が鎮座する。

弊殿の左に高岡神社。御祭神は須佐之男尊。延喜式敦賀郡の論社。

創建当初は本殿の東南、高岡峯に鎮座していたという。

本殿の右奥にさらに数社鎮座している。

一番右に「えんむすびの木」

3社が横に並んでいる。その右

高良神社。御祭神は武内宿禰命。

中央は天八百萬比咩神社。延喜式敦賀郡の論社。

往古は桜井の峯と呼ばれた山頂に鎮座していたという。

左は源嫡神社(東照宮)。御祭神は徳川家康公。

寛永年間に建立され、明治維新後に現社殿に建て替えられるまでは極彩色の社殿だったよう。

三社の後ろに清務霊社。御祭神は舎人親王など神職清原家の一族を祀る。

山頂付近には寿永2年(1183)、木曽義仲が上京の途中に布陣した大塩山城跡がある。

堀切跡も残る。

社務所兼自宅は階段途中にある。参拝後に寄ると留守だったので、境内で掃除していた方に話しかけるとその方が宮司だった。ご足労をいただき御朱印をいただいた。

大塩八幡宮

福井県越前市国兼町22−2

久しぶりに尾山神社に行って御朱印いただいてきました。

御祭神は前田利家公と正室お松の方。

境内にある鯰尾兜の煌びやかです。

利家公の若い武者姿の像が凛々しい。

来週末に例大祭の百万石まつりが行われるとあって、拝殿にもポスターが貼られている。

拝殿の中に神輿もあった。

いつも間にか御朱印に印が1つ増えていました。印は月替わりで、今月は藤がモチーフ。どの月にも前田家の家紋である剣梅鉢紋が入っている。なかなかお洒落な柄ですね。また来いということですな。

尾山神社

石川県金沢市尾山町11-1

金沢市兼六園の金沢神社。25日天神月次祭の日に先月に引き続き行ってきました。

御朱印は印の位置は変更ありませんが、「天神月次祭」の文字が入りました。先月は数名行列だったので省略されたのか?

北野天満宮の印象でしょうか、天神さんと言ったら梅ですね。

金沢は7分咲きくらいでしょうか。

今日は肌寒く、雨が降ったりやんだりするあいにくの天気だったためか、境内には最初人はいませんでした。

受験シーズンが終わりました。

放生池では鴨2羽がなかよく泳いでいました。近づくと遠くにいってしまう。

金沢神社

石川県金沢市兼六町1−3