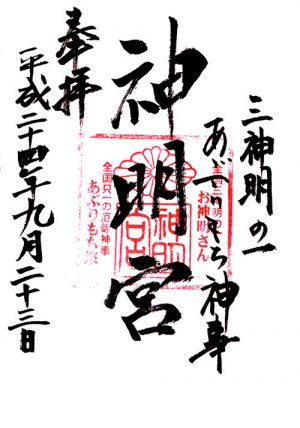

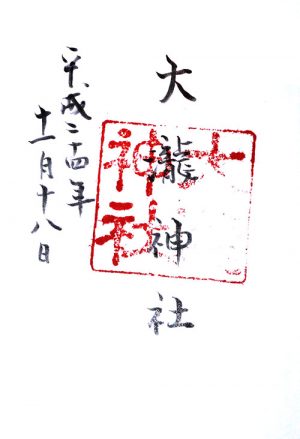

一宮市に鎮座する大神神社。御祭神は大物主神。延喜式中島郡の比定社で明神大社、尾張国一宮。

社殿裏に駐車場があり、本殿裏を境内を正面にまわる。

社殿は南向き。一宮にしては境内が狭い。

鳥居をくぐるとクスノキの御神木が一際大きい。

拝殿に参る。

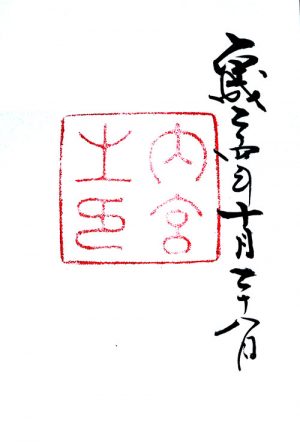

拝殿に張り紙がしてある。神社は大神社の兼務社で社務所は少し離れている。御朱印には事前連絡が必要ということで、初めてのパターンではあるが今日は諦める。兼務社ということもあってかやはり廃れている感が否めない。

本殿左に境内社二社

本殿右に境内社二社

拝殿右に一社。境内社は白山社、三島社、招魂社、素盞嗚社、神明社、六所社の六社あるというが、社は五社しか見当たらず、いずれも特定できない。

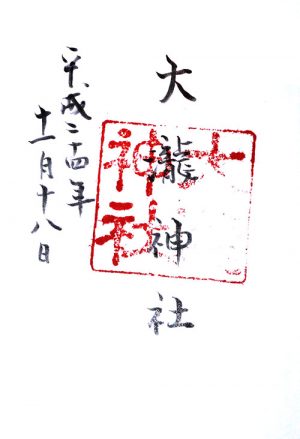

大神神社

愛知県一宮市花池2-15-28

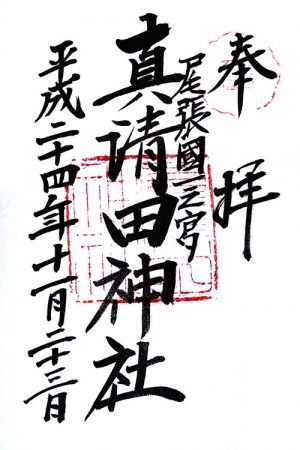

一宮市に鎮座する真清田神社。御祭神は天火明命。延喜式中島郡真墨田神社の比定社で明神大社、尾張国一宮。

社殿は南向き。鳥居の先に楼門が建つ。

楼門の前には神橋がある。

木造の楼門

拝殿に参る。本殿の後ろには摂社三明神社が鎮座し、別宮となっている。今日は七五三の親子連れが大勢参拝に訪れていた。

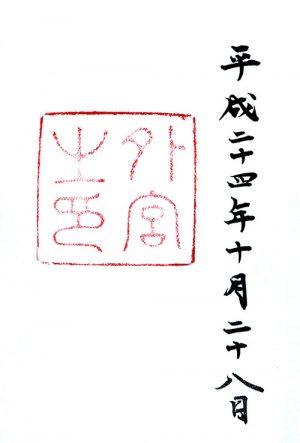

御朱印をいただき末社を回る。拝殿左手に三八稲荷社。

拝殿の右手に服部神社、御祭神は萬幡豊秋津師比賣命。主祭神の母神である。

服部神社の右に、左から愛鷹社、犬飼社、天神社の三末社。

神池の浮島には厳島社(右)と八龍神社(左)

東門入ってすぐの小山に須佐之男社、秋葉社、愛宕社があり、市内から遷座した社である。

神社は昭和20年の戦災でほぼ焼失してしまったが、楼門横で社務所の向かいにある宝蔵庫は焼失を免れた建物である。

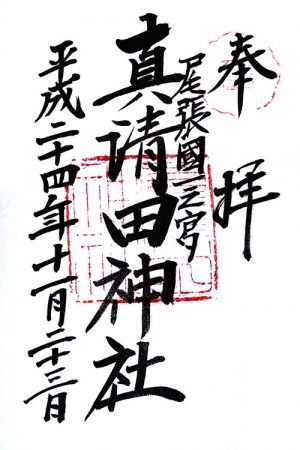

真清田神社

愛知県一宮市真清田1丁目2−1

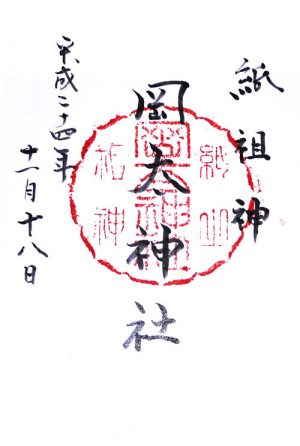

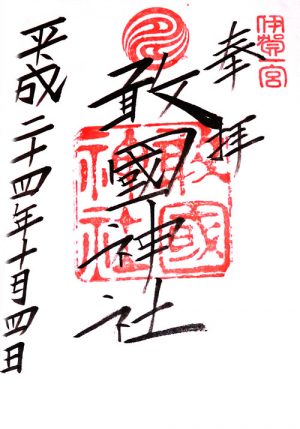

越前市に鎮座する大瀧神社。御祭神は國常立尊、伊弉諾尊。

町の入口に社名標と鳥居が立つ。

朱色の大きな四脚鳥居

奥へ進むと境内が見えてきた。イチョウの葉が一面に落ちて黄色の絨毯のように広がる。

境内右に社務所兼自宅がある。帰りに寄ると宮司は外出中だったが、御朱印はおばあさんが親切に対応してくれた。

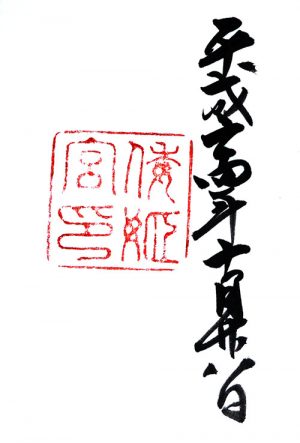

大瀧神社の御朱印が欠けてしまったと別紙に押してくれた。

社殿は南向き。境内にはイチョウだけではなく杉も多い。

拝殿と本殿は雪囲いされているが彫刻が凄い。夏に一度見に来たいと思う。

拝殿に参る。扁額は大瀧神社とともに岡太神社が合祀されている。

岡太神社の御祭神は紙祖神川上御前。延喜式今立郡岡本神社の論社のひとつ。

拝殿の右に神輿殿

拝殿下の境内に観音堂、神仏分離前の大瀧寺だった時の十一面観音坐像が祀られている。

周辺は今でも紙の里として手漉き紙が作られているので川上御前は大切に祀られている。

境内の東から奥の院に行く参道が延びる。

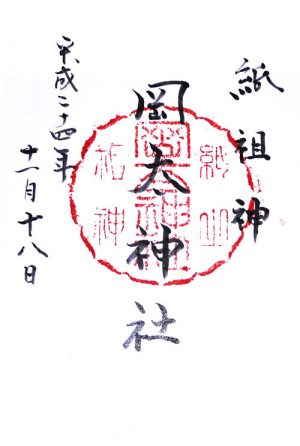

大瀧神社

福井県越前市大滝町13-1

敦賀市に鎮座する愛宕神社。御祭神は火産靈大神。金崎宮の境内社であり、延喜式敦賀郡金前神社の論社。

金崎宮への階段の途中に鳥居が立つ。

急な階段

社に参る。

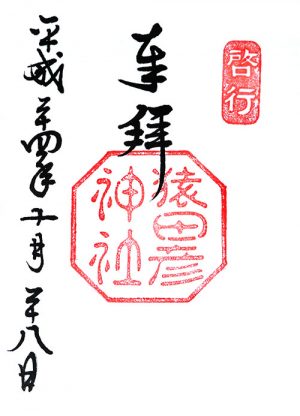

愛宕神社

福井県敦賀市金ケ崎町2-1

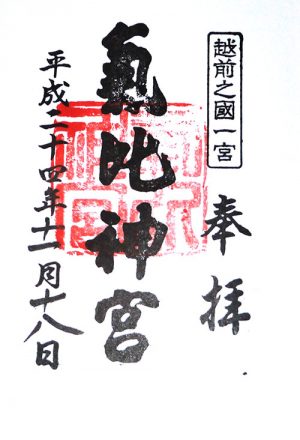

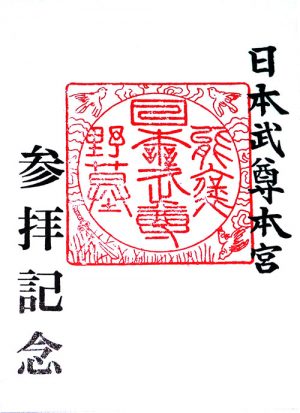

敦賀市に鎮座する氣比神宮。御祭神は伊奢沙別命(氣比大神)、仲哀天皇、神功皇后、応神天皇、日本武尊、玉姫命、武内宿禰命の七柱。延喜式敦賀郡氣比神社の比定社で明神大社、越前国の一宮。

表参道の大鳥居は旧国宝。表参道は東へと延びる。

参道左に末社猿田彦神社、御祭神は猿田彦大神

社務所前を通り、旗揚松で左に折れる。宮司家が南朝方で挙兵するにあたり、氣比神の神旗を揚げたという。

鳥居と廻廊の先に拝殿が見える。社殿は南向き

外拝殿に参る。

拝殿の左に九社の宮が並ぶ。入口から摂社伊佐々別神社(御祭神は御食津大神荒魂)、末社擬領神社(御祭神は建功狭日命)、摂社天伊弉奈彦神社(御祭神は天伊弉奈彦大神、延喜式敦賀郡伊佐奈彦神社の論社)、摂社天伊弉奈姫神社(御祭神は天比女若御子大神、延喜式敦賀郡天比女若御子神社の論社)、摂社天利劔神社(御祭神は天利劔大神、延喜式敦賀郡天利剣神社の論社)、末社鏡神社(御祭神は神功皇后奉献の宝鏡の神霊)、末社林神社(御祭神は林山姫神)、末社金神社(御祭神は素盞嗚尊)、末社劔神社(御祭神は姫大神尊)

本殿の左に末社神明両宮、天照大御神と豊受大神を一社ずつ祀る。

本殿の左右に二社ずつ、四社の宮が囲む。東殿宮(東)、総社宮(東北)、平殿宮(西北)、西殿宮(西)の四社。

東駐車場の一画に土公拝所

フェンスの向こう敦賀北小学校校庭に土公と呼ばれる小丘がある。主祭神の氣比大神が降臨した地という。

末社大神下前神社、御祭神は大己貴命、稲荷神と金刀比羅神を合祀する。延喜式敦賀郡の論社のひとつ。

末社兒宮、御祭神は伊弉冉尊。

左の狛犬の「享保十一年 加賀屋正利造」の銘が見える。

摂社角鹿神社、御祭神は都怒我阿羅斯等命。「敦賀」の地名発祥と言われる。都怒我阿羅斯等命は大加羅国の王子で延喜式敦賀郡の比定社。

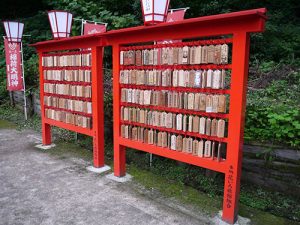

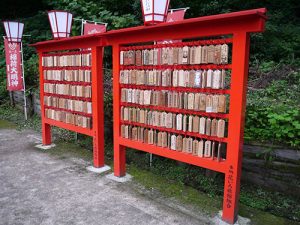

絵馬堂

多くの絵馬が架かる。

荒れている絵も多いが、主題はいろいろある。

境内整備の一環として芭蕉像が立っている。

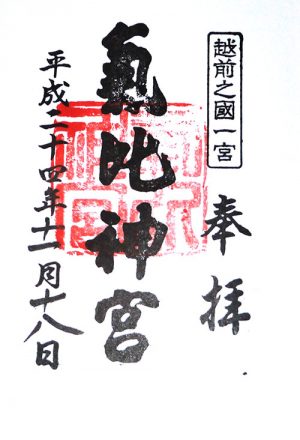

氣比神宮

福井県敦賀市曙町11−68

伊賀市に鎮座する花垣神社。御祭神は経津主命、武甕槌命、天児屋根命、比売大神の春日四神を主祭神とし、他に七大神を相殿に祀る。延喜式伊賀郡乎美祢神社を合祀したといい論社のひとつ。

予野川に架かる朱色の宮前橋を渡ると神社がある。社殿は北向き。

境内入口に朱色の鳥居が立つ。

入口に芭蕉の「一里は皆花守の子孫かな」の句碑が立つ。花垣庄は興福寺領として、毎年奈良に赴き花垣を結い、花の盛り七日間は宿直を置き守らせたと伝わる。

階段を上がると外拝殿か

拝殿前の左に御神木ナナミノキがある。

境内に入ると正面に拝殿。拝殿に参る。

拝殿後ろの塀の中に朱色彩色の本殿が建つ。左は宝物殿か

拝殿右手に別当寺であった池邊寺。同じ境内に神社、寺が隣り合い神仏習合の姿が残る。

本殿の右、池邊寺の奥へ進むと不動池がある。池邊寺の本尊は不動明王。

社前の道路を東に進むと、当地の銘樹八重桜(県指定天然記念物)。春日神が八重桜を見たいという神託により祀ったのが創始という。

近くに社務所があったが無人であった。

花垣神社

三重県伊賀市予野194

伊賀市に鎮座する大村神社。御祭神は大村の神を主祭神とし、武甕槌神、経津主神、天児屋根命を配祀する。延喜式伊賀郡の比定社。大村の神は、第十一代垂仁天皇の皇子で倭姫命の弟君にあたるという。

駐車場は狭い山道を上り南鳥居の手前。

鳥居横に「式内 大村神社」の社名標が立つ。

鳥居をくぐると右手になまず池

続く右手に鳥居があり、正面に神宮遙拝所がある。

右手に境内社の英霊社

南参道から境内に入ると左に鐘楼が残る。

梵鐘は駐車場になっている場所にあった宮坊禅定寺にあったもので「虫食の鐘」と言われる。

ここで正面に見えてくるのは境内でも一際大きい「巳の大杉」と言われる御神木

ここで一度山から下りて東参道入口の鳥居から徒歩参拝者として入る。

灯籠が両側に並ぶなか階段を上る。

社殿は北向き。参道は徒歩の東参道、西参道と自動車の南参道があり、社殿にまっすぐ入る北側に参道はない。

拝殿に参る。絵馬にもなまず

なまずの置物もある。

拝殿右に要石社。武甕槌神、経津主神が常陸・下総から大和の三笠山遷幸の途中、神社に御休息し「要石」を奉鎮されたという。

鹿嶋神宮と香取神宮にある要石と同じく、大地を揺るがす大なまずをしっかりと押さえ、地震の守護神として崇敬を集める。

旧本殿の宝殿。檜皮葺、朱色の彩色で、柱上部や組み物が極彩色になっている。

南参道に続く道路沿いの桜山公園。神社境内が高台にあることがよくわかる。水場もなまずになっていて地域に地震守護の神社が深く根ざしていることがわかる。

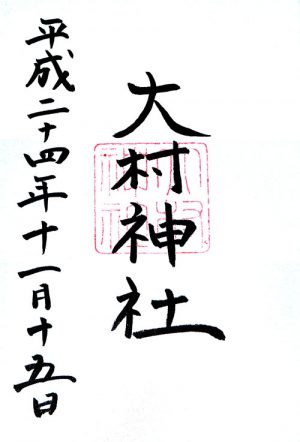

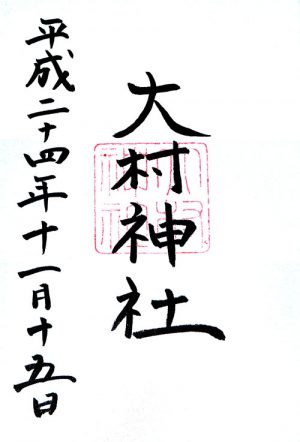

大村神社

三重県伊賀市阿保1555

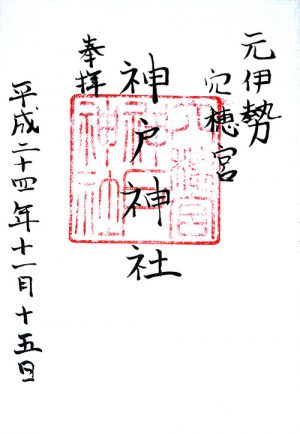

伊賀市に鎮座する神戸神社。御祭神は大日孁貴命を主祭神とする。倭姫の巡行地のひとつ伊賀穴穂宮の候補地のひとつで元伊勢を称する。明治の神社整理で合祀した比土村の高土明神が延喜式伊賀郡の比地神社の論社のひとつになっている。

社殿は南向きだが、鳥居は西と東に2つある。

西の鳥居を入ると右に天之真奈井戸がある。

境内の東には木津川が流れる。

東の鳥居を入ると観音堂が建つ。

拝殿に参る。境内の社務所兼自宅で御朱印をいただく。

本殿は檜皮葺の屋根の神明造。というのも伊勢神宮の風日祈宮の古材を譲り受けて20年に一度遷宮を行うという。

本殿裏に山神

拝殿前参道右に護国社。地元の英霊を祀る。

護国社の隣に山神

倭姫は巡行地で稲作を広めたとも言われる。神社周辺にも稲田が広がる。

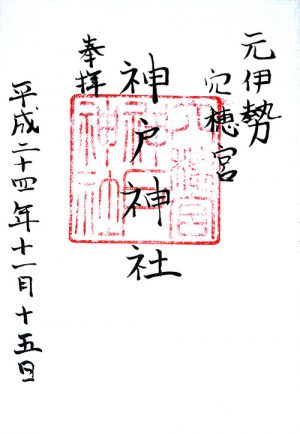

神戸神社

三重県伊賀市上神戸317

伊勢市に鎮座する倭姫宮。皇大神宮の別宮で、御祭神は倭姫命。古い歴史のある神宮において大正12年に創建された新しいお宮である。

入口の鳥居は東向き

深い森の中、参道を行くと社殿が見えてくる。社殿は南向き。

宮に参る。現在の社殿は左(西)の敷地

今の式年遷宮で右に移動する。帰りに御朱印をいただく。

倭姫宮の向かい側には神宮徴古館が建ち、神宮の宝物や資料を展示している。

神宮文庫前の倭姫前交差点は外宮から内宮への参道途中にあり、内宮入り口となる大鳥居が立つ。

皇大神宮別宮 倭姫宮

三重県伊勢市楠部町5

伊勢市に鎮座する猿田彦神社。御祭神は猿田彦大神を主祭神とし、大田神を相殿に祀る。猿田彦大神の子孫である宇治土公家が代々宮司を務める。

社殿は南向き。神宮内宮を向いて建てられている。

拝殿に参る。

拝殿の前には旧本殿の御神座があった場所に方位石がある。拝殿左の社務所で御朱印をいただく。

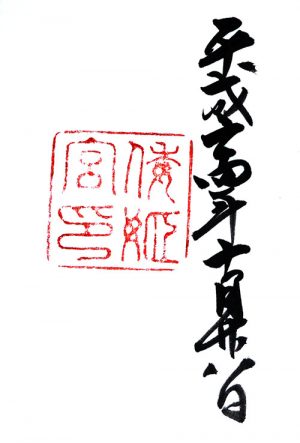

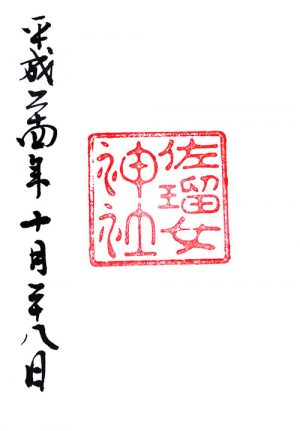

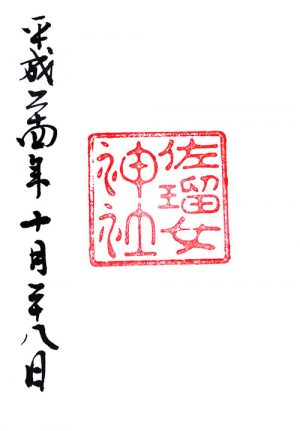

拝殿右に摂社佐留女神社。御祭神は天宇受売命。

社殿は北向き

東側から内宮駐車場に戻る。

東口には本居宣長翁が宇治土公家に宿泊された時に詠んだ歌の書かれた大顕彰碑が立つ。

猿田彦神社

三重県伊勢市宇治浦田2-1-10

伊勢市に鎮座する皇大神宮。御祭神は天照大御神。

雨がかなり強くなってきた。それでも内宮前には参拝者の人だかりができていた。

現在の宇治橋の下流には次の式年遷宮に架け替えるための橋脚が残っていた。

参道を進み、手水舎を過ぎて宇治川沿いで手を清める。

神楽殿を過ぎると横に五丈殿が建っている。

さらに奥に進むと今回の式年遷宮の正宮の建設中であった。次回は手前左側に正宮が建つ。

正宮の下に御贄調舎

正宮に参る。

御稲御倉

外幣殿はちょうど遷宮途中

別宮荒祭宮、右側に遷宮途中

御酒殿と由貴御倉

御厩、今日は留守だった。

天候も悪かったので御朱印をいただいて早々に帰ってきたが、別宮をいくつか参拝していないことが後でわかった。次回参拝はくまなくまわりたい。

帰りのおはらい町通り。行くときは気が付かなかったが、式年遷宮のためのお白石が積まれていた。

皇大神宮(内宮)

三重県伊勢市宇治館町1

伊勢市に鎮座する豊受大神宮、通称の神宮外宮のほうがよく知られる。御祭神は豊受大御神。

駐車場に停め、北御門口より境内に入る。

参道右手に御厩(みうまや)。今日は不在。

表参道が見えてくると、左手に神楽殿

右手に手前が五丈殿、奥が九丈殿

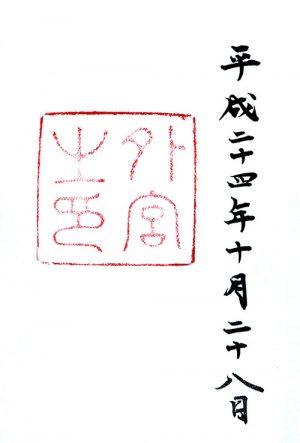

表参道を右に曲がって正宮に参る。二年後の式年遷宮の遷御までは右側の敷地に建てられている。

正宮の反対側の別宮を巡る。別宮風宮

別宮土宮

別宮多賀宮

表参道を通り鳥居まで戻る。

第六十二回式年遷宮を記念して建設されたせんぐう館を見学する。

せんぐう館前には勾玉池に奉納舞台が浮かぶ。

豊受大神宮(外宮)

三重県伊勢市豊川町279

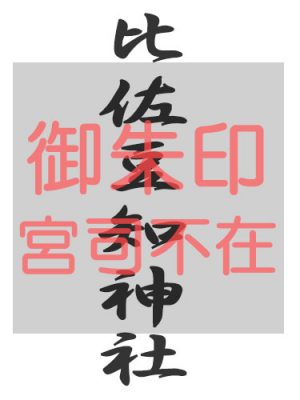

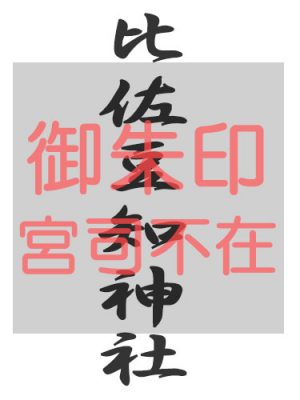

津市に鎮座する比佐豆知神社。御祭神は火之迦具土神。延喜式安濃郡の論社のひとつ。

境内には三重県神社庁がある。

南向きの社殿

鳥居脇に龍神灯籠、江戸時代中期の御影石製で福山藩阿部家の江戸屋敷に置かれていたものを渡辺龍神氏が譲り受けたものを寄進した。後ろの槇の木は樹齢三百年以上で海老屋商店の屋敷に植えられていたものを寄贈された。

拝殿に参る。今日は人が誰もおらず御朱印をいただけなかった。

拝殿の右、東側に境内社が集まる。祖先(みおや)の社

境内社稲荷神社、御祭神は茶臼稲荷大神、伏見稲荷大神を相殿に祀る。元は隣接する茶麿山上にあった。

山神の碑がたくさん。周辺の山神が集められている。

白龍大明神

フェンス際には庚申塚や石仏などが並べられていた。都市開発により境内に遷されたものが多いようだ。

比佐豆知神社

三重県津市鳥居町210−1

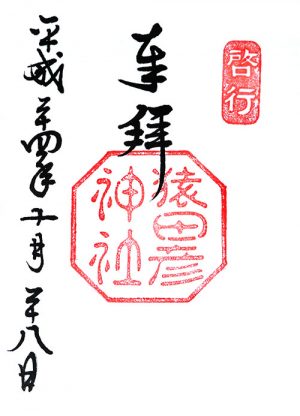

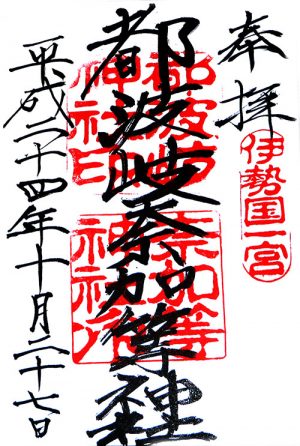

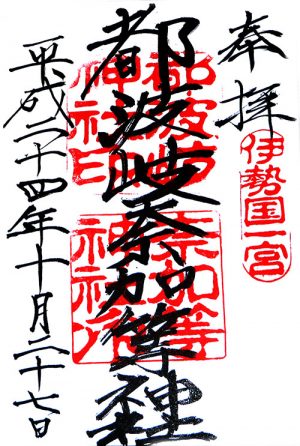

鈴鹿市に鎮座する都波岐奈加等神社。都波岐神社と奈加等神社の合祀殿となっていて、通称都波岐奈加等神社と称する。延喜式河曲郡の都波岐神社、鈴鹿郡の椿大神社、河曲郡の奈加等神社の論社であり、伊勢国一宮。御祭神は猿田彦大神、中筒之男命、天椹野命。

県道506号線沿いに灯籠が両側に立ち、北へ参道が延びる。

社殿は南向き。現在の境内は広くはない。

都波岐神社と奈加等神社の社名標が別々に立つ。

拝殿に参る。

拝殿前の鳥居横に大木がある。

本殿の左右に境内末社。左が小川神社、右が神明春日社。小川神社は延喜式河曲郡の論社のひとつ。

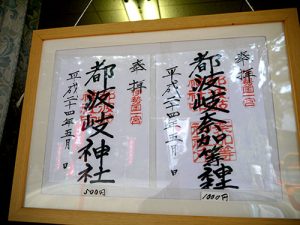

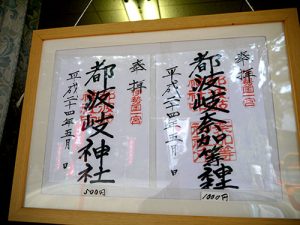

境内の授与所で御朱印をいただく。都波岐神社単独と通称の都波岐奈加等神社の2パターンがあるが、比較的大きめの自分の御朱印帳では墨書きの最後が詰まる。宮司が留守の場合も多いということで、予約して御朱印をいただきに伺った。

三重県鈴鹿市一ノ宮町1181

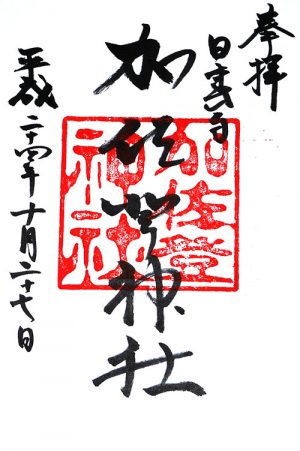

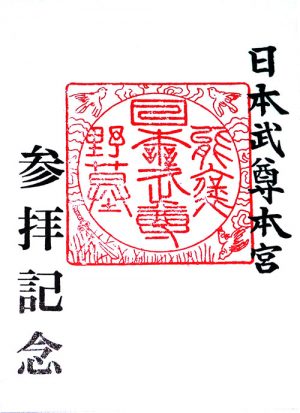

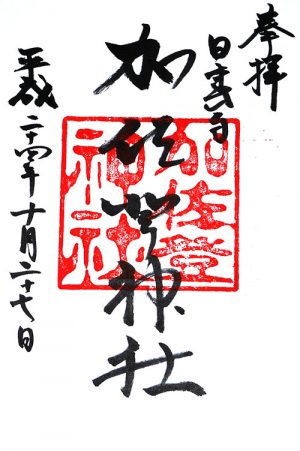

鈴鹿市に鎮座する加佐登神社。御祭神は日本武尊を主祭神とする。

社前の駐車場に停める。

本殿の北に白鳥塚があり、古くから日本武尊の御陵と伝えられ、死の間際まで持っていた笠と杖を塚のそばに祀ったのが創始という。

入口に高宮資料館があり、付近で発掘された考古資料などを展示する。

長い階段を上る。

階段の途中、右手に熊野大神社跡の石碑が立つ。すぐ脇に杉の御神木がある。

当社は延喜式鈴鹿郡の倭文神社(御祭神は天羽槌雄命)の論社のひとつで、加佐登神社に合祀された。

階段を上り終えると、広い平地に境内が広がる。社殿は南向き。

拝殿に参る。

拝殿内には「日本武尊」の扁額がかかる。

境内の日陰では神鶏が二羽遊び回っていた。平和な雰囲気が広がっている。

拝殿右に境内末社、稲荷神社の朱色の鳥居が複数建つ。

境内社に入ると、中央に稲荷神社、右に日代神社、金刀比羅神社、左に多度神社、内内神社の五社の合祀社であった。

拝殿と末社の間に日本武尊像、本殿の屋根は檜皮葺。

本殿の脇を北から西に回り込むと史跡白鳥塚古墳。

日本武尊の埋葬地と伝わるが、宮内庁は能褒野墓のほうを比定しているので、こちらは三重県指定史蹟となっているのみである。

加佐登神社

三重県鈴鹿市加佐登町2012

亀山市に鎮座する能褒野神社。御祭神は日本武尊(倭健命)。明治の神社整理により、川崎村にあった県主神社(御祭神は建見児玉)、志婆加支神社(御祭神は大八洲の霊)を合祀し、ともに延喜式鈴鹿郡の論社のひとつ。

境内一帯はのぼのの森公園として整備されている。

当地は日本武尊が東征の帰路薨去した地と伝えられる。

参道を進むと右に折れ、鳥居の先に拝殿が見えてくる。

拝殿に参る。

拝殿の右に那久志理神社、御祭神は長白羽神、瀬織津姫命。もとは当地の東方に鎮座していた。

明治の神社整理により、能褒野神社に合祀。鳥居をくぐって進むと山神と

水神の碑があるのみであった。

拝殿右に社務所があるが留守であった。玄関に御朱印の書き置きが置いてあったのでいただいてきた。

神社の南方に日本武尊の能褒野墓があり宮内庁管理となっている。

能褒野神社

三重県亀山市田村町1409

鈴鹿市に鎮座する県主神社。椿大神社の境内摂社で、延喜式鈴鹿郡の論社のひとつ。御祭神は倭建命、建貝児命。

縣大明神と称し、川崎村の鎮守社であったが、明治の神社整理で能褒野神社に配祀され、平成10年に椿護国神社の南隣に遷座した。

本殿のみの小社。本殿に参る。

右隣に椿護国神社

県主神社

三重県鈴鹿市山本町1871

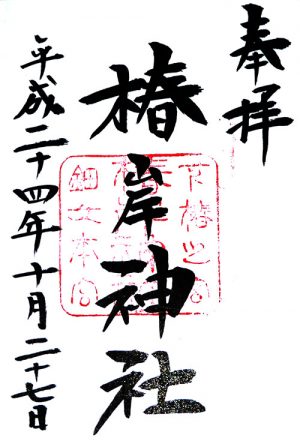

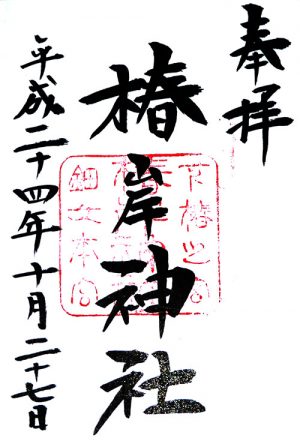

鈴鹿市に鎮座する椿岸神社。椿大神社の別宮で延喜式三重郡の論社のひとつ。御祭神は天之鈿女命を主祭神とし、太玉命、天之児屋根命を配祀する。

参道を進むと分かれ道、左に椿大神社、右に椿岸神社。鳥居横に「延喜式内 椿岸神社」の社名標が立つ。

拝殿に参る。元は椿大神社の御旅所で、東北1Kmの山本村字本堂にあったという。

神招福臼(かみおぎのふくうす)、福杵で三度ついてお祈りする。

拝殿の右にかなえ滝と

扇塚。芸道の神として芸事や習事の道具を慰霊する場所。

御朱印は椿大神社の社務所でいただいた。

椿岸神社のある椿大神社の東側境内を行く。茶室鈴松庵、松下幸之助翁の寄進。

末社松下幸之助社。松下幸之助翁は幾度と参拝され椿大神社を崇拝したという。

行満堂神霊殿、椿大神社の前座とされ、猿田彦大神の神裔である行満大明神や寿老神を祀る。神仏習合時は神主山本家の祖先神を祀る修験の拠点だったと思われる。

教育勅語碑

天然記念物の亀甲石

境内社の椿立雲龍神社

延命地蔵堂、平安後期と言われる延命地蔵尊が祀られ、首から上の病気平癒の信仰を集めた。

椿岸神社

三重県鈴鹿市山本町1871

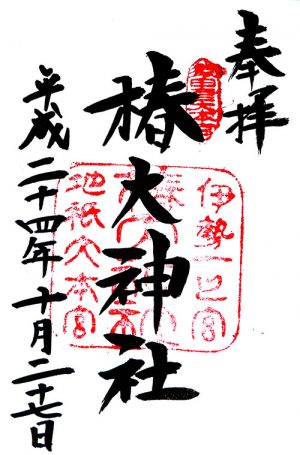

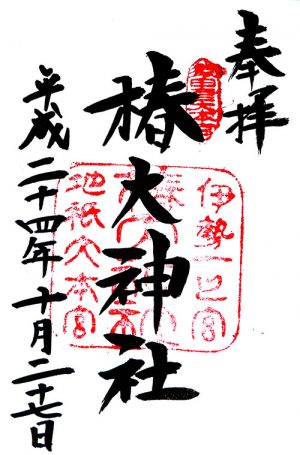

鈴鹿市に鎮座する椿大神社。延喜式鈴鹿郡椿大神社の論社のひとつで、他に石神社を合祀し論社のひとつとなっている。伊勢国の一宮。御祭神は猿田彦大神を主祭神とし、瓊々杵尊、栲幡千々姫命を相殿に祀る。

高速伊勢道の鈴鹿ICから神社へ向かうと朱色の大鳥居が立っている。鳥居の背後には神体山の高山入道ヶ嶽、国見岳、短山椿ヶ嶽。

境内入り口には「伊勢一之宮 椿大神社」の社名標と、鳥居横に「伊勢国一之宮 椿大神社地祇猿田彦大本宮」と社名碑が立っている。

鳥居を入ってすぐに境内社の庚龍神社、御祭神は金龍龍神、白龍龍神、黒龍龍神。樹齢四百年のモミの木の守り神。

深い森に囲まれた参道を進む。

参道を進むと左手に御船磐座。中央三個の石を天降石と称し、御祭神猿田彦大神、皇孫瓊々杵尊、栲幡千々姫命の神座とする。

右手に恵比寿と大黒の石像

左手に高山土公神陵、御祭神猿田彦大神の御神陵という。

拝殿に参る。隣の社務所で御朱印をいただく。

御輿庫

椿大神社

三重県鈴鹿市山本町1871

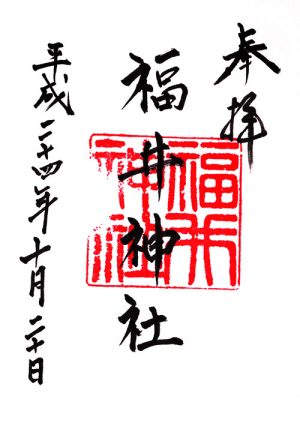

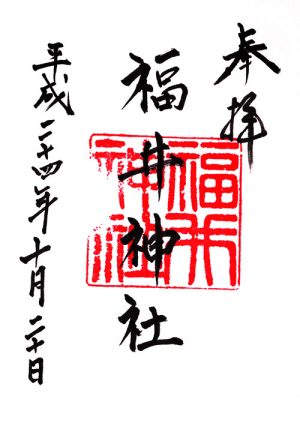

福井市に鎮座する福井神社。御祭神は福井藩16代藩主松平慶永(春嶽)公。

社殿は東向きで、福井城内堀の北西角に鎮座する。

拝殿に参る。

今日は社務所に人がいらしたので御朱印をいただいた。

福井神社

福井県福井市大手3丁目16−1

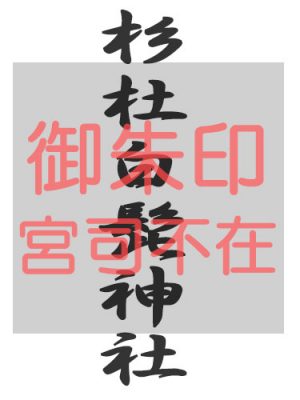

福井市に鎮座する杉杜白髭神社。御祭神は猿田彦大神、伊弉冉尊、倉稲魂命を配祀する。延喜式足羽郡の杉杜郡神社の比定社。

足羽川木渕に鎮座していたが水害で現在地に遷座。古跡は足羽川右岸の三丁余り先のモクサン渕であるという。

鳥居をくぐって正面の建物は地区の公民館。

手水には亀が彫刻されている。明治になって旧藩主松平春嶽公より氏子に贈られたものという。

鳥居の横に庚申灯籠、宝暦十一年奉納で柱に申が抱きついている。

鳥居から右に曲がって社殿。社殿は東向き。拝殿に参る。

拝殿右に境内社の宮比神社。御祭神は天鈿売命、迦具土神を配祀する。

神社には寛文七年に建造された鳥居があったが、昭和20年の福井大空襲で罹災し、境内には柱の一部と亀腹が残る。

亀の奉納物の台座に首の欠けた亀腹が残る。

今日は二度目の参拝であったが、今日も自宅は留守であったので、御朱印は確認できなかった。

杉杜白髭神社

福井県福井市勝見2丁目1

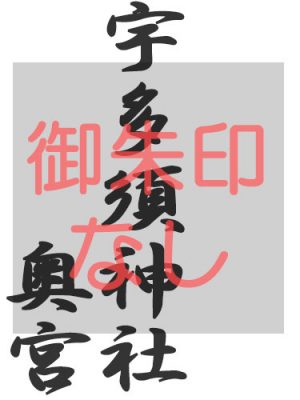

卯辰山の中腹に鎮座する宇多須神社の奥宮。

社名標には「懸社宇多須神社奥社」と書かれる。古鏡の浦面に卯と辰の模様があったので、卯辰山神として当地に卯辰治田多聞天社として創建された。

最後は階段を上って奥宮に至る。

奥宮に参る。

奥宮周辺からは眼下に市街と遠く日本海を臨める。6月に麓の宇多須神社から奥宮へお帰りになる「お上がり」神事、9月に宇多須神社にお帰りになる「お下がり」神事という神輿渡御行列が今も続いている。

宇多須神社奥社

金沢市卯辰町

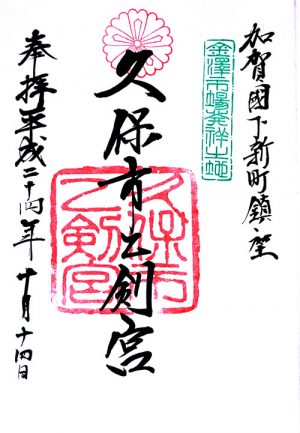

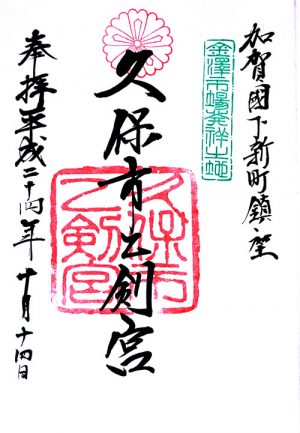

金沢市に鎮座する久保市乙剣宮。御祭神は素戔嗚命。

社殿は南向き。境内は駐車場にもなっている。

鳥居の右に泉鏡花の句碑が立つ。当地は泉鏡花生誕地であり、神社斜め向かいの生家跡に泉鏡花記念館が建つ。

拝殿に参る。

本殿の右に神社のシンボルでもある大ケヤキが立つ。

拝殿右に境内社の稲荷社。

久保市乙剣宮

石川県金沢市下新町6−21

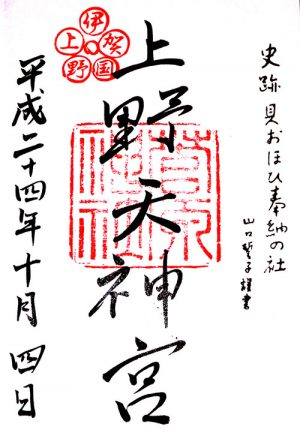

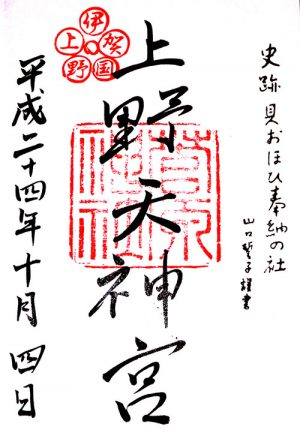

伊賀市に鎮座する菅原神社。上野天神宮は通称であるが地元ではこの名前のほうが親しまれている。御祭神は菅原道真公。上野天神祭のだんじり巡行が有名。

社殿は西向き。鳥居の扁額は「天満宮」

鳥居の次に「菅聖廟」の扁額がかかる楼門

楼門の前に松尾芭蕉の句碑。当地は芭蕉生誕地であり、松尾芭蕉が29歳で江戸に発つ前に処女句集「貝おほひ」を奉納したことでも知られる。

楼門くぐって左に境内社の松尾社

右に神馬舎

拝殿に参る。拝殿は新しい。

本殿の右に一社

左にも一社

本殿の右に美加多神社

本殿左に高原稲荷神社

その左に鎮霊社

拝殿左の社務所に附属した授与所で御朱印をいただく。

境内には神仏習合の名残として梵鐘が残る。

上野天神宮(菅原神社)

伊賀市上野東町2929

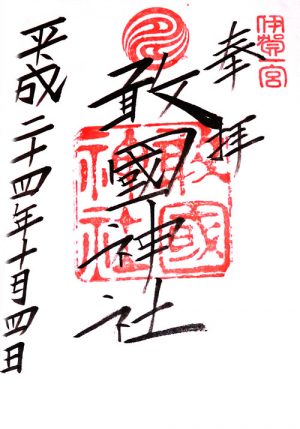

伊賀市に鎮座する敢國神社。御祭神は大彦命、少彦名命、金山比咩命。延喜式内社の大社で伊賀一宮。

駐車場の目の前に裏参道が延びているが、少し南に行って

表参道から行く。

鳥居までの間に境内社の市杵姫神社

朱色の鳥居から入る。

鳥居、拝殿、本殿は南向き

鳥居を入って左に社務所、右に絵馬殿

絵馬は二枚ほど確認できたが、色も剥げていて題材がよく分からない。

階段を上って拝殿に向かう。

「敢国大神」の扁額。拝殿に参る。

社務所で御朱印をいただいた後、裏参道から帰る。神饌所

御輿蔵

裏参道には境内社が並ぶ。若宮八幡宮

子さずけの神

階段と山道を少し登る。途中、楠社の古跡

現在の楠社

一番上に結社

結社からは南の神体山である南宮山が見える。頂上には浅間社がある。

再び裏参道に戻り、神明社

最後に大石社

敢國神社

三重県伊賀市一之宮877

金沢市の奥座敷湯涌温泉に鎮座する湯涌稲荷神社。御祭神は稲荷大神。

薬師堂の裏にあり、元は薬師堂の鎮守だったと思われる。

本殿に参る。

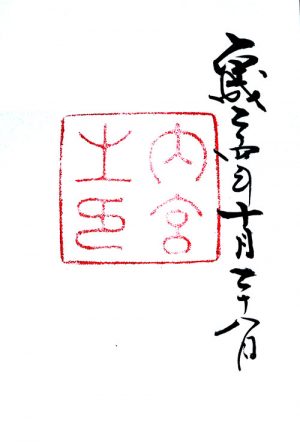

御朱印に自分で押せるように印鑑が用意されている。

当神社が有名になったのは湯涌温泉がモデルのアニメ「花咲くいろは」によってであり、劇中に登場するぼんぼり祭りがこの神社の神事として実際に行われるようになったからである。

体育の日周辺に開催される本祭には、神迎え行列や境内の願い札が玉泉湖でお焚き上げされて盛り上がる。

湯涌稲荷神社

石川県金沢市湯涌町イ145

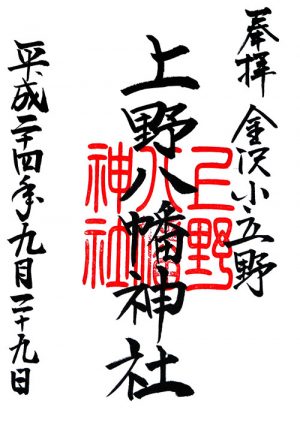

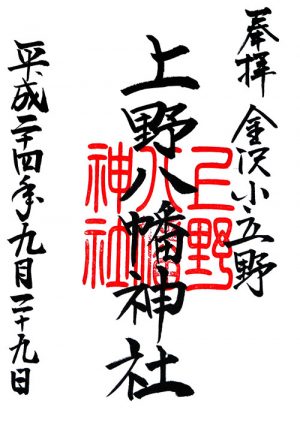

金沢市に鎮座する上野八幡神社。御祭神は応神天皇。石動山天平寺の空山が天平寺守護神の八幡神を祀ったのが創始という。

社殿は南向き。

鳥居をくぐると芭蕉の句碑が立つ。

拝殿に参る。

拝殿右の社務所兼自宅で御朱印をいただく。社叢は杉が多いが、社務所前の三本の杉は根元がつながって神威を感じる。

上野八幡神社

金沢市小立野2丁目4-1

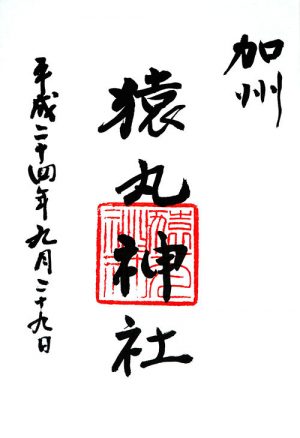

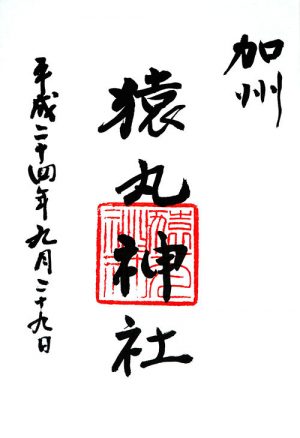

金沢市に鎮座する猿丸神社。御祭神は猿丸大神。平安時代の三十六歌仙で有名な猿丸太夫が当地に逗留していた旧房の跡に神社があるという。

境内は西向き。境内は樹齢数百年のケヤキなどに覆われている。

階段を上がると鳥居をくぐり拝殿へと向かう。

拝殿に参る。

神社は老杉に鉄釘を打込んで呪詛する丑の刻詣りの所として知られ、拝殿と本殿の間にあったそうだが現在は枯死した。

本殿の右に境内社の稲荷神社、朱色の鳥居と小さな石祠がある。

境内の裏に自宅があるので訪ねたが留守だった。夕方六時過ぎに再訪して夕食の途中であったが御朱印に対応していただいた。

猿丸神社

石川県金沢市笠舞3丁目23−15

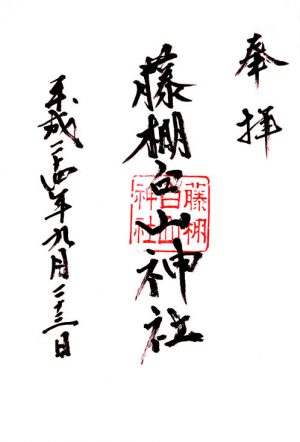

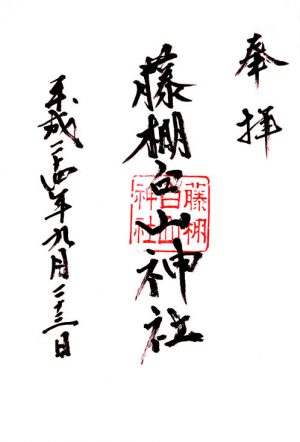

金沢市に鎮座する藤棚白山神社。御祭神は伊弉諾尊を主祭神とする。

社殿は南向き。一際高いクスノキ、明治19年の犀川の氾濫で社地過半を流失し、現在地に遷座した頃にはすでに自生していたという。

鳥居をくぐり、社名にもなっている藤棚をくぐって拝殿に至る。

「八房の藤」の碑は俳人麦水の観藤の句が書かれている。

拝殿に参る。拝殿右隣の社務所兼自宅で御朱印をいただく。

拝殿後ろに本殿が連なる。

藤棚白山神社

金沢市城南2丁目6-35

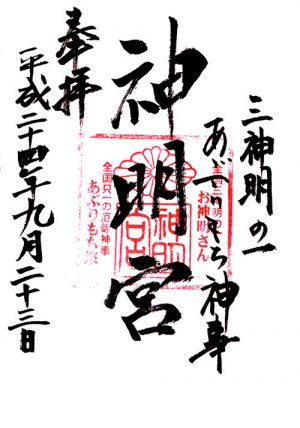

金沢市に鎮座する神明宮。御祭神は天照皇大神、豊受姫大神。

国道157号線に面し、社殿は東向き。

境内には樹齢1000年を越える大ケヤキが中央に空高く枝を広げている。

拝殿に参る。右隣の社務所兼自宅で御朱印をいただく。

境内社は拝殿の左に蛭児太神宮、御祭神は事代主神かな?

神明宮

石川県金沢市野町2丁目1−8

39歳を目前にして御朱印デビュー! 日本全国の神社の御朱印や参拝記録