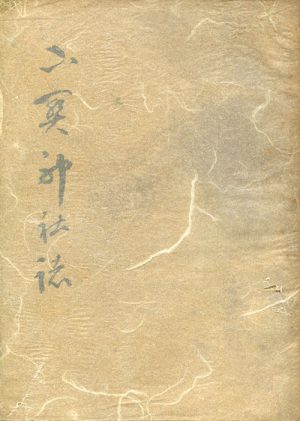

編集兼発行人:宗像神社宮司 幡掛正木

発行官幣大社宗像神社社務所

発行日:1928年7月1日

ページ数:83ページ

昭和2年に福岡市で開催された東亜勧業博覧会に会わせて計画された沖津宮参拝と、沖津宮の歴史などを掲載した書籍。写真がないのが残念だが、当時の人々が沖津宮をどう捉えていたのかが分かる。

続きを読む 沖津宮

admin のすべての投稿

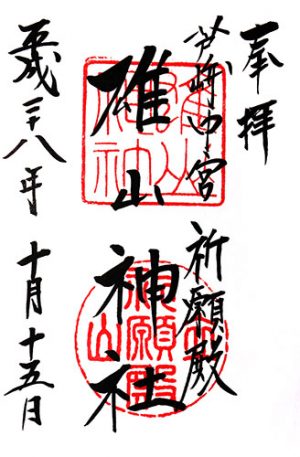

越中芦峅寺 雄山神社中宮祈願殿③

立山町の雄山神社中宮祈願殿。岩峅寺集落の前立社壇とともに立山登拝の中継地点となった芦峅寺集落である。

御朱印は祈願殿の中でいただける。

祈願殿に掛かる扁額はいまでも「立山大権現」

御朱印をいただく間拝殿の中の絵馬を見る。かなり剥落しているが、神話の素戔嗚尊の八俣大蛇退治の一場面のようだ。

昨年オープンしたという山岳集古未来館に初めて入った。

江戸時代に加賀藩主から寄進されたという神輿や立山の登山史料・写真などが展示されている。

今日は暑いくらいの秋晴れだった。神社前の道路からはちょうど立山を拝めた。

昨日今年の初降雪があったらしい。

少し下流の芳見橋からは常願寺川の向こうに立山が見えた。左に白く薬師岳も少し覗いている。

雄山神社中宮祈願殿

富山県中新川郡立山町芦峅寺2

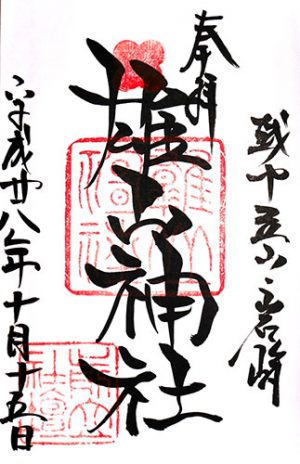

越中岩峅寺 雄山神社前立社壇③

立山町の雄山神社前立社壇。中宮、立山山頂奥宮とともに越中一宮雄山神社の一社。

朝早いと人が少ないので、境内の静寂に浸れます。

まずは本殿に詣ってから御朱印をいただきます。

拝殿は何かと用意が・・・

御朱印を待っているときに社務所前で発見。手を清める用意かな

としばらく待っていると結婚式が始まりました。

行列は巫女を先頭に門をくぐり、拝殿へと向かっていきました。

朝から幸せをいただきました。

雄山神社前立社壇

富山県中新川郡立山町岩峅寺1

伊井白山神社誌

編集:伊井白山神社誌編纂委員会

発行:伊井白山神社

発行日:2007年10月(非売品)

ページ数:123ページ

社殿改修工事の終了を記念して編纂された神社誌で本殿改修工事の過程や本殿の彫刻に関するものが大半だが、式内社伊岐神社の流れをくむ神社として参考になる資料も収録されている。

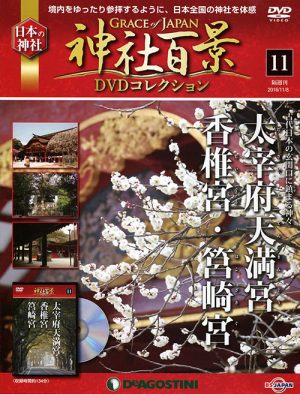

神社百景DVDコレクション11 太宰府天満宮・香椎宮・筥崎宮

出版社:デアゴスティーニ・ジャパン

発売日:2016年10月11日

価格:1388円+税

収録時間:約134分

BSジャパンで放送された「神社百景 GRACE of JAPAN」(第2シリーズ)の「太宰府天満宮」(#54)、「神功皇后の伝説 香椎宮・前篇」(#144)、「神功皇后の伝説 香椎宮・後篇」(#145)、「日本最大八幡宮 筥崎宮・前篇」(#141)、「日本最大八幡宮 筥崎宮・後篇」(#142)を収録している。ナビゲーターは伊藤英明氏。筑紫国に鎮座する古社、菅原道真公終焉の地に建つ太宰府天満宮、神功皇后ゆかりの勅使社香椎宮、三大八幡宮のひとつ筥崎宮、盛り沢山すぎて収録時間も2時間オーバーです。

[amazonjs asin=”B01LZNYDPL” locale=”JP” tmpl=”Small” title=”神社百景DVDコレクション 11号 (太宰府天満宮・香椎宮・筥崎宮) 分冊百科 (DVD付)]

下関神社誌

発行所:山口県神社庁下関支部

発行日:1958年1月25日(非売品)

ページ数:83ページ

山口県下関地区の神社について、御祭神、由緒、例祭日、宝物を紹介している。1社ごとに写真が付いているのも良い。

続きを読む 下関神社誌

岐阜県神社要覧

編発行者:岐阜県神徳会

発行日:1938年5月3日

ページ数:312ページ

岐阜県内の神社の御祭神、例祭日、由緒などを掲載する。残念ながら当時の郷社までしか掲載しておらず、村社以下を網羅していないのが残念。岐阜県は神社誌を発行していないので参考になる。

続きを読む 岐阜県神社要覧

若狭上中 石按比古比賣神社②

若狭町に鎮座する石按比古比賣神社。御祭神は石按比古大神、石按比賣大神の二柱。

延喜式内社の論社のひとつ。もう1社の論社とは1キロ程しか離れていない。

境内は平野に広がる西向きに山の麓に鎮座する。

もう1社の論社とは、同じ平野で西向きと東向きに鎮座している。

参道を進むと第二鳥居

拝殿と一段高いところに本殿が建っている。

拝殿は神様に舞を納めるにはよく見える。

本殿に詣る。

本殿の右に境内社が二社。小祠は金刀比羅神社。大きな社は神武天皇社とある。

本殿の左に天満宮。

石按比古比賣神社

福井県三方上中郡若狭町小原字宮ノ腰23-42

若狭上中 石按比古比賣神社①

若狭町に鎮座する石按比古比賣神社。延喜式内社の論社のひとつ。

御祭神は石按比古大神、石按比賣大神の夫婦神。

東の平野を正面に山の麓に境内が広がる。

朱色の鳥居をくぐって広い境内に入る。

中央に大きな社殿、左右に小祠がある。

中央の社殿には3つの本殿が入っており、中央に石按神社、左に稲荷神社、右に天満宮が鎮座する。

本殿に詣る。

左の小祠。

右の小祠。

境内の左端に愛宕神社があるが、社殿がない。遙拝所であろうか。

石按比古比賣神社

福井県三方上中郡若狭町大鳥羽字宮の上4-22

越前大野 坂門一事神社 元社跡

福井県大野市に鎮座する坂門一事神社の元社跡。

大まかな場所しか分からなかったので、農作業していた地元の方に場所を聞いて向かった。

昔は神社への参道であったと思われる道。

ゆるやかな坂を登り切ると、踏切の向こうに石積みが見えてきた。

石段の背後には神社があったことを示すご神木らしい2本の杉が残っている。

石脇に神社跡を示す案内柱。

階段の脇には狛犬代わりの石が2つ残っている。

坂門一事神社 元社跡

福井県大野市牛ケ原150号字森ヶ谷

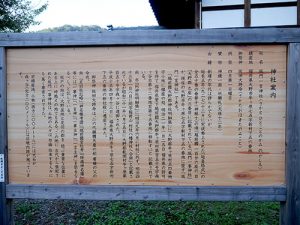

越前大野 坂門一言神社

福井県大野市に鎮座する坂門一言神社。延喜式内社の坂門一事神社の比定社。

御祭神は阪田大跨命。二六代継体天皇の妃、廣媛の父という。

境内には鳥居と拝殿と本殿が一体となった社殿が一棟。

社殿は鍵が閉まっていて本殿は見えない。

ここから詣る。

案内板がある。

社地は牛ヶ原村54番地字小林、牛ヶ原村150号字森ヶ谷から当地に遷座したという。

坂戸の地は足羽郡(福井方面)と大野盆地を結ぶ重要な峠越えの地である。

東には豊かな大野盆地が広がっている。

坂門一言神社

福井県大野市牛ヶ原75字新村下56

越前大野 清瀧神社

福井県大野市に鎮座する清瀧神社。主祭神は大国主命。

神明神社の天照皇大神、國生大野神社の大國玉命、蛭子神社の事代主命、一言神社の一言主命を合祀する。

延喜式内社の國生大野神社の論社のひとつである。

大野城の城下町から歩くこと、第一鳥居が見えてくる。

鳥居をくぐり赤根川に架かる橋を渡るとき、北に大野城が山上に建つ亀山が見える。

元は亀山の麓に鎮座していたが、金森長近が城を築くに際し現在の蛭子山に遷座したという。

境内入口の第二鳥居が見えてきた。当地は蛭子山ということもあり、合祀した蛭子神社の建つ地だったのかもしれない。

拝殿に詣る。

拝殿正面に享保17年の奉納額が掛かる。

拝殿裏にまわると、長い石段の先に本殿が見える。

拝殿右には境内社が並ぶ。手前より厳島神社、稲荷神社、菅原神社、松尾神社、八幡神社。

社務所となる自宅は境内を出たところにあり、御朱印について尋ねたが授与していませんでした。

清瀧神社

福井県大野市清瀧124−16

神社百景DVDコレクション10 宗像大社

出版社:デアゴスティーニ・ジャパン

発売日:2016年9月27日

価格:1388円+税

収録時間:約88分

BSジャパンで放送された「神社百景 GRACE of JAPAN」(第2シリーズ)の「宗像大社・前篇」(#51)、「宗像大社・後篇」(#52)を収録している。ナビゲーターは伊藤英明氏。前篇に辺津宮と中津宮、後篇に中津宮の神体山御嶽山と沖津宮を紹介する。特に女人禁制、絶海の孤島である沖津宮への参拝映像は貴重。

[amazonjs asin=”B01LWKVSN0″ locale=”JP” tmpl=”Small” title=”神社百景DVDコレクション 10号 (宗像大社) 分冊百科 (DVD付)”]

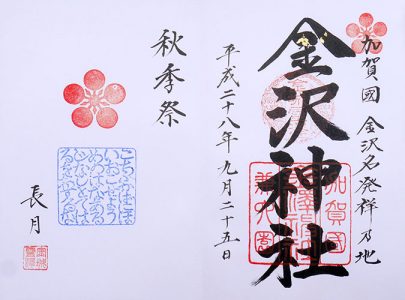

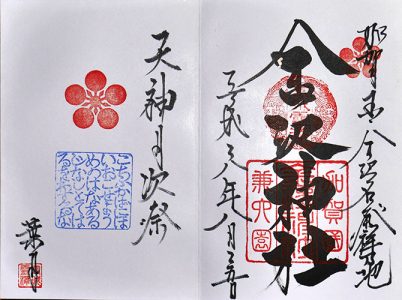

加賀金沢 金沢神社⑨

金沢神社の天神月次祭に行ってきました。9月の祭礼日は日曜日に重なったためか宮司は留守のようで、女性が書いていました。ということで、いつもとは違う墨書きとなっています。「天神月次祭」の文字も今日は例祭日で「秋季祭」となっています。

本殿前に旗が立っていました。

金沢神社

石川県金沢市兼六町1−3

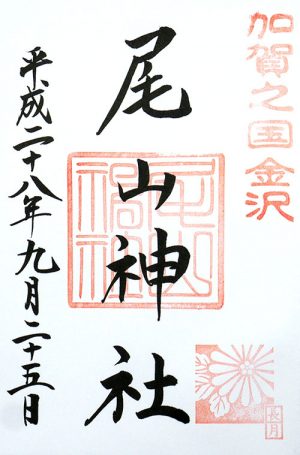

加賀金沢 尾山神社⑦

尾山神社で9月の御朱印をいただいてきました。9月の印は菊模様で花の中央に梅鉢紋がある。

今日は判を男性神職が押していましたが、いつもより薄い。

本殿を囲む塀にも梅鉢紋がある。

尾山神社

石川県金沢市尾山町11-1

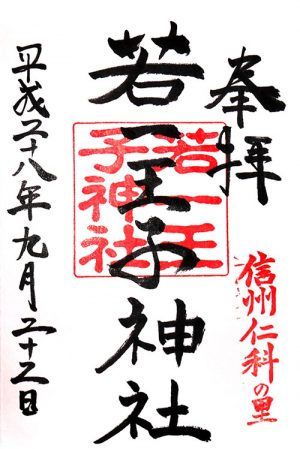

信濃大町 若一王子神社②

大町の若一王子神社。2回目の参拝です。

御祭神は伊弉冉尊、仁品王、妹耶姫、若一王子の4柱。

西名三十三番札所巡りの一番霊場ともなっている観音堂。本尊は十一面観音

現在でも神社と寺の建物が残り、神仏習合の名残を感じられる。

境内社も多い。鳥居をくぐり大町護国神社。

子安神社

神輿が御神体の八坂神社

手前が鹿島神社、奥が松尾神社

杜には奉納された小さな社が多数残ります。

本殿の屋根、鬼の彫り物が印象的です。

若一王子神社

長野県大町市大町2096

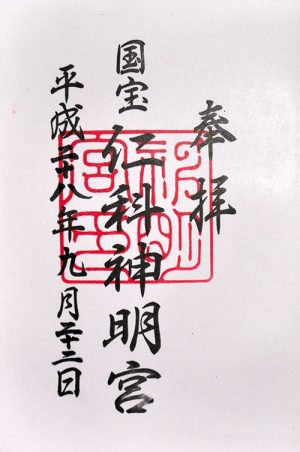

信濃大町 仁科神明宮

長野県大町市に鎮座する仁科神明宮。御祭神は天照皇大神。

国宝本殿のある古社。

参道の一の鳥居。鳥居横の社は何か?祓宮か

境内に入ると右に大きな三本杉が立つ。中央の杉は昭和54年突風で倒木したという。

90度曲がって二の鳥居をくぐり本殿に向かう。

鳥居の右側を進むと境内社の都波岐社(猿田彦命)と難胡社(金山彦命)がある。

また鳥居をくぐり両側に宝物殿があり、右手に境内社、北野社(能見宿禰命、菅原道真公)、三嶋社(大山祇命)、春日社(天児屋根命)、鹿島社(武甕槌命)、白山社(菊理媛命)、熊野社(伊弉冉命)が並んで鎮座している。

階段を上り神門が見えてくる。参拝は神門前で行う。

神門の後ろに拝殿、中門と本殿が釣屋でつながっている。本殿左の社は20年に1度の式年正遷宮の祭に神様が遷る仮宮。

神門左の3社は、八幡社(譽田別命)、伊豆社(彦火々出見命)、稲荷社(宇賀魂命)で、角にご神水の井戸がある。

さらに左に並ぶのは、上加茂社(別雷社)、下加茂社(玉依姫命、加茂建角身命)、上諏訪社(建南方冨命)、下諏訪社(事代主神)、九頭龍社(地主命)、子安社(此花咲耶姫命)。

右には神楽殿と簀社(穂高見命)、武山社(地主命)

拝殿の右には初代御神木の大杉が今は根元のみ残っている。

境内社も多く、仁科六十六郷の総社として風格の残る神社です。

仁科神明宮

長野県大町市大字社宮本1159

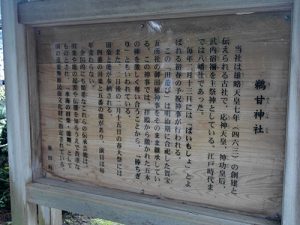

越前池田 鵜甘神社

池田町に鎮座する鵜甘神社。延喜式の今立郡鵜甘神社の論社のひとつ。

御祭神は応神天皇、神功皇后、武内宿禰を主祭神とする。

第一鳥居と第二鳥居の間に町道が走る。第一鳥居の前後に赤い鉄枠があって不思議に思っていたが、鳥居をくぐる高さ制限のためらしい。よく見ると第一鳥居の一部が新しくなっている。前に誰かぶつかったらしい。

第二鳥居の前に社号標が立つ。

二月十三日の田遊びは明治に合祀した賀宝五所社の御田植神事をそのまま引き継いだもので、国重要無形民俗文化財に指定されている。

拝殿に詣る。拝殿の前にはテントが干されていた。最近何かの行事が行われたようだ。

拝殿内には田遊びの写真が飾られていた。翁の面を付けて演じるらしい。

拝殿の後ろに一段上がって本殿が建つ。

本殿の敷地の隅には倒れた灯篭が変わった積み方で残っていた。

鵜甘神社

福井県今立郡池田町水海52-24

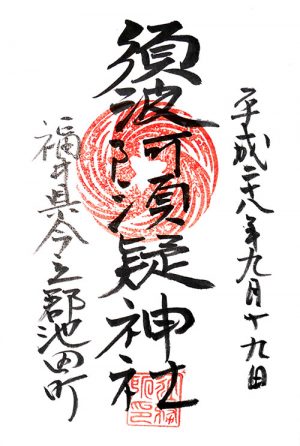

越前池田 須波阿湏疑神社

池田町に鎮座する須波阿湏疑神社。延喜式の今立郡須波阿湏疑神社三柱の論社のひとつで旧県社。御祭神は倉稲魂命、建御名方命、大野手比売命の三柱、大田命と大国主命を併祀する。

御朱印は拝殿左手の社務所でいただいた。

朱色の鳥居の先に参道が延びる。

社前には道路を挟んで道祖神を祀る一里塚神社と一里塚にご神木の欅と榎が植えられている。

鳥居をくぐると参道沿いに杉の並木が続く。

鳥居の右に田中社の旧跡が残る。御祭神の大国主命は本殿に併祀され、旧跡は祭礼の神輿渡御の御旅所となっている。

参道をしばらく進むと大きな神門が迎えてくれる。

神門を通ると階段、その先に大きな拝殿が建つ。能舞台のある珍しい型式で、古い能面も伝わる。

拝殿には絵馬が何枚も奉納されていた。神社の境内を描いた一枚もあった。

拝殿の裏に本殿。本殿に詣る。本殿は開き戸が3面ある。

本殿は正殿に倉稲魂命、右殿に建御名方命、左殿に大野手比売命を祀る。神社名の「すわあづき」は、御祭神の諏訪大神の建御名方命と、あづきの神である小豆島の姫神、大野手比売命を祀るところに由来する。

右手に進む。境内社の御魂社。池田町の英霊を祀る。後ろに神具庫がある。

御魂社の左手に大杉への登り口がある。「荒魂大杉大明神参道」の碑がある。

早足で3分ほど。稲荷の大杉が見えてきた。天を衝くような巨木。倉稲魂命の依代と伝えられ、伊弉諾命、伊弉冉命を祀る。

御魂社の右手に鳥居と登りの参道を進む。階段の上に八幡神社が鎮座する。こちらは境内社ではなく別の氏神のようだ。

階段下からは池田町が一望できる。

八幡神社の拝殿には六番の御詠歌らしき額が掛けられていた。宮司に聞いたがわからなかった。

八幡大菩薩の本地仏は阿弥陀如来または釈迦如来とされることが多いが、何かの霊場になっていたものと思われる。

御魂社の下におとの池がある。

引き返して本殿の前を社務所に向かう。境内社の市杵島姫神社。

境内社の祖霊社。平知度を祖とする宮司家の祖神を祀る。

境内社の秋葉神社。

須波阿湏疑神社

福井県今立郡池田町稲荷13-1

越前武生 鵜甘神社

越前市に鎮座する鵜甘神社。御祭神は贄持命。延喜式の今立郡鵜甘神社の論社のひとつ。

境内は西向き。社号標や扁額にも式内鵜甘神社と書かれていた。

鳥居をくぐって拝殿に向かう。

社殿は左に長い変わった形だ。覆屋を兼ねた拝殿に本殿が鎮座し、左に突き出た建物は社務所となるのか。

木像の四天王像が3体残るという。

あらためて拝殿を覗いてみる。薄暗かったが、本殿の左のケースに3体の像が見えた。60センチほどで意外に小さい。

鵜甘神社

福井県越前市入谷町33-7

越前武生 小山田神社

越前市に鎮座する小山田神社。御祭神は経津主命、武甕槌命、事代主命。延喜式の今立郡小山田神社の論社のひとつ。

集落の奥、山麓に鎮座する。雨の日は少し薄暗い。

参道を進む。

拝殿に詣る。本殿は拝殿と続く。

拝殿右に長い階段。上に境内社の不動宮が鎮座。名称にかなり無理があるが、神仏習合でお不動さまが祀られていたのだろう。

不動宮の社は石製の瓦で、もとは石祠だったか。

小山田神社

福井県越前市南小山町2-46

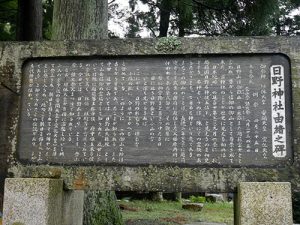

越前武生 日野神社

越前市に鎮座する日野神社。御祭神は継体天皇、安閑天皇、宣化天皇の三柱。延喜式の丹生郡兄子神社の論社のひとつ。

日野山の山麓に集落が広がり、そこに向かってまっすぐ参道が延びる。

今日は雨霧がかかり、日野山が見えなかった。

西向きの境内。

由緒書き

絵馬殿には本当にたくさんの絵馬が架かる。

日野山を書いた絵馬もあった。さすがに越前富士とも言われる霊山といえる。

拝殿に詣る。

境内の左から日野山への登山道が延びる。

日野山頂への途上には石の唐戸や長命水、山頂には奥宮(奥の院)もある。

今日は宮司がおらず御朱印はいただけなかった。常駐はしていないようだが、次は日野山への登拝も含め再訪することにしよう。

日野神社

福井県越前市中平吹町字茶端80-1

越前南条 麻気神社

南越前町に鎮座する麻気神社。延喜式の丹生郡麻気神社の論社の一社。御祭神は奇玉饒速日命。

集落の中を通過する道路沿いに鳥居が立っている。

盆踊りが行われたような舞台とテントが残る。

拝殿に詣る。

本殿は拝殿の後ろ、覆屋に囲まれているが隙間から参拝できた。

拝殿右に境内社が一社。

休憩所かと思ったが、絵馬殿であった。

絵馬は少なく、俳句の奉納額が多い。

文久元年の俳句奉納碑。

麻気神社

福井県南条郡南越前町牧谷54-19-1

越前南条 鵜甘神社

南越前町に鎮座する鵜甘神社。御祭神は鵜鵜草葺不合尊。延喜式の今立郡鵜甘神社の論社のひとつ。

集落の中、山の麓に参道がまっすぐ延びる。

杉のご神木の間を境内に入る。

入口に由緒書きがある。

立派な社務所があったが、御朱印は授与されていないとのこと。

境内に絵馬殿があった。

絵馬がたくさん掲げられていた。剥落が激しいのが少し残念。

拝殿の後ろに本殿。大きな社殿である。

拝殿の扁額は「越前国杣山総鎮守 杣山式内総社」となっている。

鵜甘神社

福井県南条郡南越前町堂宮14-9

越前南条 白山神社

南越前町に鎮座する白山神社。延喜式の丹生郡兄子神社の論社の一社。御祭神は伊弉那美命。

神社は南向きに鎮座。

鳥居をくぐって境内に入ると、高い杉の巨木に囲まれている。

拝殿に詣る。

拝殿右の階段を上って本殿に至る。途中、獣防止柵を開けて入る。

本殿の戸の横には鯉の滝登りの彫刻が彫られている。

境内に隣接して浄土真宗浄圓寺がある。

白山神社

福井県南条郡南越前町瀬戸26-54

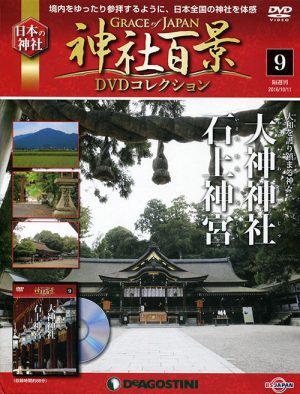

神社百景DVDコレクション9 大神神社・石上神宮

出版社:デアゴスティーニ・ジャパン

発売日:2016年9月13日

価格:1388円+税

収録時間:約88分

BSジャパンで放送された「GRACE of JAPAN 自然の中の神々」(第1シリーズ)の「大神神社」(#41)、「石上神宮」(#46)を収録している。ナレーションは堤真一氏。神奈備や末社・摂社も紹介され、参拝前に見ると大変参考になる。

[amazonjs asin=”B01LFI8GMO” locale=”JP” tmpl=”Small” title=”神社百景DVDコレクション 9号 (大神神社・石神神宮) 分冊百科 (DVD付)”]

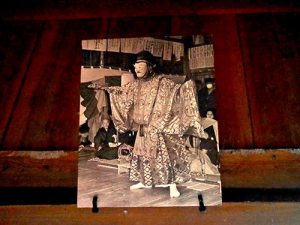

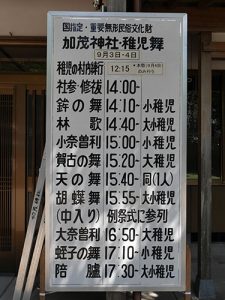

越中射水 下村加茂神社 秋季例大祭・稚児舞

新湊市に鎮座する下村加茂神社。春季例大祭に続いて秋季例大祭を見に来た。

参道の入口には旗が立てられている。今は青空だが急速に崩れる予報だった。

稚児の練り歩きを見ようとキョロキョロしていると、西の方に見学者を見つけて稚児の出発場所を見つける。

稚児は父親の肩の上に、稚児は神の使いとされるため不浄な地面には足を着かないように進む。

少し体重の重そうな子供を乗せた父親はとても辛そうだった。

拝殿の階段に陣取って待つこと数分、稚児が境内に入ってきた。

稚児は拝殿にようやく着地する。

稚児は神職の向かい側に着座し、氏子とともにお祓いを受ける。

鉾の舞

林歌

小奈曽利

賀古の舞

天の舞

胡蝶舞

先程から西の方角で雷が鳴っている。今日は中断する中入りまでにする。

稚児舞は9曲もあり見応えがあった。舞は繰り返し動作も多いが、軽快なステップで、時には優雅さもあり、続いてほしい伝統芸能であった。

下村加茂神社・稚児舞日程

本祭9月4日

12:35~ 稚児の村内練行

13:50~ 社参・修祓

14:15~ 鉾の舞

14:35~ 林歌

14:50~ 小奈曽利

15:05~ 賀古の舞

15:20~ 天の舞

15:35~ 胡蝶舞

16:00~ 中入り・例祭式

神社百景DVDコレクション8 下鴨神社・上賀茂神社・八坂神社・平安神宮

出版社:デアゴスティーニ・ジャパン

発売日:2016年8月30日

価格:1388円+税

収録時間:約88分

BSジャパンで放送された「GRACE of JAPAN 自然の中の神々」(第1シリーズ)の「都の春 京都洛北編」(#7)、「都の春 京都洛東編」(#8)を収録している。洛北編に下鴨神社・上賀茂神社を、洛東編に八坂神社・平安神宮が紹介される。ナレーションは堤真一氏。京都三大祭りの葵祭、祇園祭、時代祭を行っている神社を網羅している。

[amazonjs asin=”B01KMNEBS6″ locale=”JP” tmpl=”Small” title=”神社百景DVDコレクション 8号 (下鴨神社・上賀茂神社・八坂神社・平安神宮) 分冊百科 (DVD付)”]

能登穴水 中居キリコ祭り

8月最終の土曜日、雨の合間を縫うように奇跡的な天候となりました。雨のおかげで暑さも一休みです。

穴水町中居に鎮座する神杉伊豆牟比咩神社の夏季例大祭として開催される中居キリコ祭りにやってきました。

夜7時過ぎ、神社の拝殿に集まった氏子の清め神事が始まりました。

祝詞も終わると、拝殿から神輿が引き出され、

神の道として提灯が並べられる。

真っ暗の中、神が神輿に遷座される。

出発前に神社前で氏子たちの直会が始まる。長い夜の始まりだ。

神輿を先頭にキリコが街中を引き回される。

当地のキリコ祭りが他地域と異なるのは、各家が道路沿いの部屋を開放して、神を迎えるために日本酒に灯籠、背後に絵屏風や金屏風を立て、生け花や盆栽を飾るということ。別名「屏風まつり」とも言われ、独特の雰囲気を醸し出す。

神職が屏風を背後に家に上がり、神輿に乗った神様を迎える。

飾りや屏風は各家によって違っており、それを見て回るだけでも楽しめる。

神輿は各家に到着すると、中居ばやしが唄われる。屏風と中居ばやし、この祭りの最大の魅力と言えよう。

10時過ぎになると町の中程まで進んできて、神輿とキリコは休憩となる。

日詰川のほとりで柱松明に火がつく。松明が海側に倒れれば豊漁、山側に倒れれば豊作という。

松明が消える頃、神輿とキリコはさらに山側へと進んでいった。

中居キリコ祭りはキリコの勇壮さはないものの、屏風と中居ばやしの醸し出す幽玄な雰囲気を感じられる祭りでした。

中居キリコ祭り日程

8月最終土曜日

19:00~ 神社で神事

19:40~ 神社前で直会

20:00~ 神輿が神社を出発、麓でキリコが合流する

20:20頃 日詰川のほとりで柱松明に点火

1:00頃 神社に帰着

加賀金沢 金沢神社⑧

金沢市の兼六園に隣接する金沢神社。今月も天神月次祭の御朱印をいただいてきました。

御朱印の構成としては定着した感じがします。

暑い日でした。

平日ということもあり、参拝者は少なかった。

金沢神社

石川県金沢市兼六町1−3