発行所:株式会社ネコ・パブリッシング

発行日:2016年5月31日

価格:926円+税

ページ数:106ページ

登山ガイドではあるが、神社登拝をメインとした案内なので奥社を目的に登山する人には非常に参考になる。かつて三霊山を巡る三禅定というものがあったが、これを現代に成し遂げた方のインタビューも載っている。

[amazonjs asin=”4777019519″ locale=”JP” tmpl=”Small” title=”富士山・白山・立山 最強のパワースポット 日本三大霊山 (NEKO MOOK)”]

続きを読む 日本三大霊山 富士山・白山・立山

admin のすべての投稿

神社百景DVDコレクション15 熱田神宮・津島神社

出版社:デアゴスティーニ・ジャパン

発売日:2016年12月6日

価格:1388円+税

収録時間:約88分

BSジャパンで放送された「GRACE of JAPAN 自然の中の神々」(第1シリーズ)の中から尾張国に鎮座する「熱田神宮」(#29)と「津島神社・治水神社」(#30)を収録している。ナレーションは堤真一氏。

[amazonjs asin=”B01NAB1DTD” locale=”JP” tmpl=”Small” title=”神社百景DVDコレクション 15号 (熱田神宮・津島神社) 分冊百科 (DVD付)”]

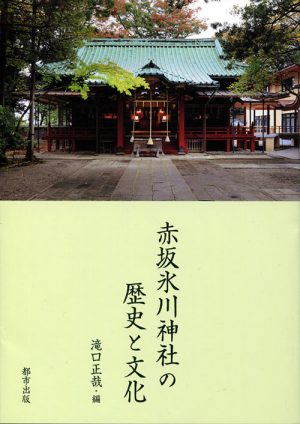

赤坂氷川神社の歴史と文化

編者:滝口正哉

発行:赤坂氷川神社

発売元:都市出版

発行日:2016年9月15日

価格:1,000円+税

ページ数:95ページ

フルカラーで赤坂氷川神社のすべてを紹介している。写真も多く楽しめる。

[amazonjs asin=”4901783564″ locale=”JP” tmpl=”Small” title=”赤坂氷川神社の歴史と文化”]

[rakuten id=”book:18201349″][/rakuten]

続きを読む 赤坂氷川神社の歴史と文化

愛知のやしろ 第11号

発行:愛知の神社をたずねる会

発行日:1987年9月1日

ページ数:32ページ

愛知県内の神社を式内社を中心にたずねる神職会の小冊子。

今号で紹介するのは、阿遅加神社、石作神社、山那神社、前利神社、外山神社、多気神社、片山神社、坂庭神社の八社。

愛知のやしろ 第3号

発行:愛知の神社をたずねる会

発行:1985年1月1日

ページ数:32ページ

愛知県内の神社を式内社を中心に訪ねる神職会の小冊子。

今号で紹介するのは、伊久波神社、坂手神社、室原神社、高田波蘇伎神社、売夫神社、浅井神社、堤治神社、布治神社、鞆江神社、大毛神社、阿具麻神社、生田神社、削栗神社、塩道神社の十四社。

愛知のやしろ 創刊号

発行:愛知の神社をたずねる会

発行日:1984年6月16日

ページ数:18ページ

愛知県内の神社を式内社を中心に巡拝する神職会の小冊子。宮司に直接お話を聞いたことも書かれており、読み物としても面白い。

今号で紹介するのは、浅井神社、裳咋神社、川曲神社、久多神社、塩江神社、宗形神社、尾張大国霊神社、大御霊神社の八社。

白山比咩神社叢書(全) 合本復刻版

発行所:名著出版

発行日:1975年8月29日(限定三百部)

価格:11,000円

ページ数:1006ページ

白山比咩神社に関連する文書文献で公刊された八冊を合本で復刻したもの。

続きを読む 白山比咩神社叢書(全) 合本復刻版

別格官幣社豊栄神社・別格官幣社野田神社略記

発行所:別格官幣社豊栄神社・別格官幣社野田神社社務所

発行日:1938年12月10日改訂第二版

ページ数:47ページ

山口市に鎮座する元藩主毛利家に関係する豊栄神社、野田神社を紹介する小冊子。

続きを読む 別格官幣社豊栄神社・別格官幣社野田神社略記

蒼柴神社誌

編集者:永井銈次郎

発行者:蒼柴神社社務所

発行日:1931年5月8日(非売品)

ページ数:44ページ

新潟県長岡市に鎮座する旧県社の蒼柴神社の神社誌。

続きを読む 蒼柴神社誌

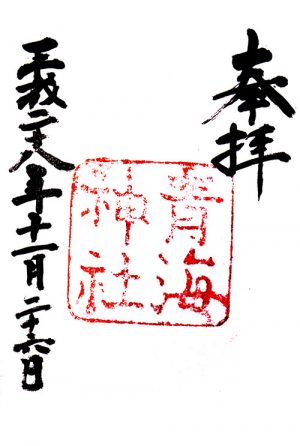

若狭高浜 青海神社

高浜町に鎮座する青海神社。延喜式内の古社で、御祭神は椎根津彦命、八幡神と稲荷大神を合祀している。

参道の入口を国道27号線が通り、交通量も多い。

冬は夕暮れが早い。薄暗くなっていたが参拝してきた。

17代履中天皇の息女、飯豊青皇女は青海皇女とも言われる。

参道を進み第一鳥居をくぐる。境内では落ち葉を燃やしていた。

清掃中の宮司に会釈して拝殿に詣る。

時計回りに本殿をまわる。本殿に裏に禊池が残る。

青海首の御祖神である椎根津彦命を慕って拝礼される時に青葉山を仰ぎつつ潔斎をした池と伝わる。

禊池の左方からは青葉山を遙拝することができた。

本殿右に三社の合祭殿。その後ろに八幡神社と稲荷神社が建てられていた。

帰りに清掃中の宮司に御朱印を有無を尋ね、社務所で御朱印をいただいた。

石川県羽咋郡志賀町に高浜町という場所がある。ここ大飯郡高浜町の漁師が集団で移住した土地で、確かに高浜神社の由緒書にそのようなことが書かれていたような。隣県の私にも縁のある土地でした。

青海神社

福井県大飯郡高浜町青15−1

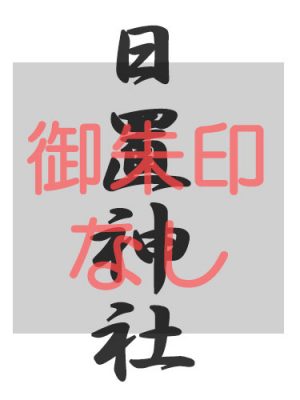

若狭高浜 日置神社

高浜町に鎮座する日置神社。御祭神は応神天皇。当地を拠点にした日置臣の御祖神らしい。

神社は丘を南に少し登る。舗装された道路が延びている。

入口の左に社。山の神ノ社とある。

杉の並木の間を参道が続き、左奥に境内が見えてきた。

森の中で少し薄暗いが、雰囲気のある社叢。

覆屋の中の本殿に詣る。

本殿左に境内社が一社。

帰り道、正面に青葉山が大きく見える。この丘は青葉山を遙拝するにも絶好の場所であっただろう。

日置神社

福井県大飯郡高浜町日置49−23

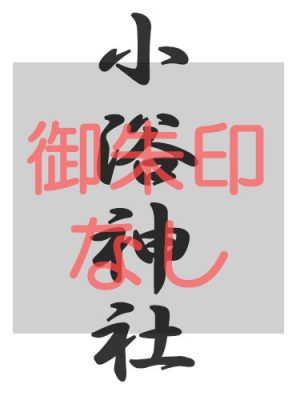

若狭小浜 小浴神社

小浜市に鎮座する小浴神社。御祭神は若狭彦神、若狭姫神。現在若狭彦神社の境外末社となっている。

神社は西向きに鎮座する。

鳥居正面の道は小さな川(用水?)までで行き止まり。支柱は参道入口の印なのか、それとも手水を取る場所の印か。

鳥居に「小浴神社」の石額。社標は「末社 小浴神社」とある。

鳥居をくぐって左の建物は、拝殿でもある舞殿か。

本殿に詣る。

本殿の扁額は「小南神社」。当地は「小南」と呼ばれていたそうで、そのため国分寺近くにあった若狭国惣社、小浴神社の論社とされたようだ。

本殿左後方に境内社が一社。

小浴神社

福井県小浜市金屋

若狭小浜 多田神社

小浜市に鎮座する多田神社。延喜式内社に比定される古社。御祭神は大己貴命、応神天皇を配祀する。

多田神社から少し南に行けば多田寺がある。多田寺は多田神社の神宮寺として建立された寺で、さらに南方には役行者が修行した霊山である多田ヶ岳がある。

鳥居をくぐると参道、階段を上がる。

拝殿の後ろに本殿。本殿は拝殿よりさらに一段高くなっている。

本殿に詣る。

本殿右に三社合祀殿。左から廣嶺社、愛宕社、大神宮。

本殿左に三社。左から若宮社、六所神社、山神社。

多田神社

福井県小浜市多田16宮ノ下9

加賀金沢 金沢神社⑪

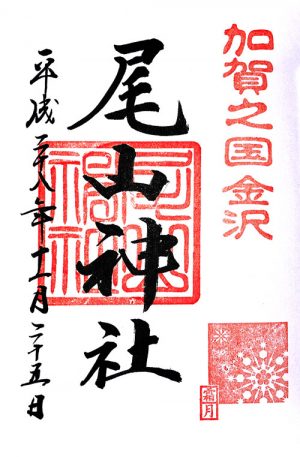

加賀金沢 尾山神社⑨

金沢市の尾山神社。11月の御朱印は雪の結晶の印です。結晶の中心が剣梅鉢紋となっている。

11月は七五三の季節。朝から冷たい雨が降った今日も綺麗な着物を着せられた子供たちが来ていました。

紅葉の季節も終盤。寒い季節が間近に迫っている。

尾山神社

石川県金沢市尾山町11-1

神名の語源辞典

著者:志賀 剛

発行:思文閣出版

発行日:1989年12月25日

ページ数:242ページ

価格:3、500円+税

本書は式内社の語源を地形・地名・音韻から解説した辞典である。著者の表した「式内社の研究」(第十巻)の索引的性格も備えている。

[amazonjs asin=”4784205772″ locale=”JP” tmpl=”Small” title=”神名の語源辞典”]

日本武尊論 焼津神社誌

編者:櫻井滿

発行者:焼津神社

発行日:1989年8月8日

ページ数:632ページ

焼津神社の神社誌ではあるが、その域に留まらず、焼津の地名の元となったヤマトタケルの伝承を踏まえ、ヤマトタケルについての広範な論文、資料が付いている。

[amazonjs asin=”4273023423″ locale=”JP” tmpl=”Small” title=”日本武尊論―焼津神社誌”]

続きを読む 日本武尊論 焼津神社誌

神社百景DVDコレクション14 鹿島神宮・香取神宮・息栖神社・大洗磯前神社・酒列磯前神社

出版社:デアゴスティーニ・ジャパン

発売日:2016年11月22日

価格:1388円+税

収録時間:約111分

BSジャパンで放送された「神社百景 GRACE of JAPAN」(第2シリーズ)の「東国三社① 鹿島神宮」(#136)、「香東国三社② 香取神宮」(#137)、「東国三社③ 息栖神社」(#138)、「大洗磯前神社・酒列磯前神社」(#96)を収録している。ナビゲーターは伊藤英明氏。

[amazonjs asin=”B01MTLSDER” locale=”JP” tmpl=”Small” title=”神社百景DVDコレクション 14号 (鹿島神宮・香取神宮・息栖神社・大洗磯前神社・酒列磯前神社) 分冊百科 (DVD付)”]

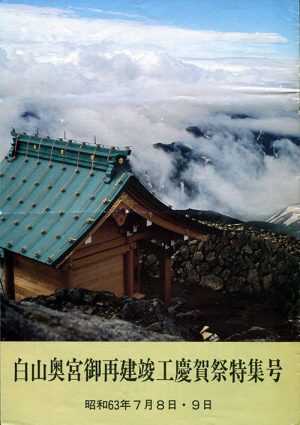

白山奥宮御再建竣工慶賀祭特集号

発行:白山比咩神社

編集:寺元義弘

発行日:1988年7月8日(非売品)

ページ数:14ページ

白山奥宮の再建を記念して発行された小冊子。奉賛者名簿が中心だが、奥宮の歴史や再建の様子の写真なども掲載されている。

続きを読む 白山奥宮御再建竣工慶賀祭特集号

美濃上石津 大神神社

岐阜県大垣市に鎮座する大神神社。御祭神は大物主櫛甕玉命。延喜式内社の比定社。

持統天皇が神宮に行幸したときに同行した三輪朝臣が創建したという。

境内の前を伊勢街道が通る。

伊勢街道沿いに杉の並木が天を衝くようにそびえている。

冬の夕暮れは早く、薄暗い中での参拝となった。

本殿の左に稲荷神社。

本殿の右に神名神社と他境内社が2社。

春分と春分の日には境内から鳥居の真ん中に朝日が昇るという。

次は明るいうちに参拝したい。

大神神社

岐阜県大垣市上石津町宮194の1

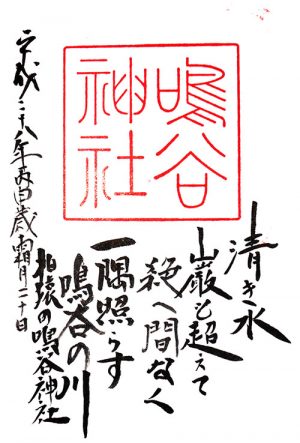

伊勢藤原 鳴谷神社

いなべ市藤原町に鎮座する鳴谷神社。臨済宗聖寶寺の鎮守として創建された。

明治以前は日吉山王社といわれ、御祭神は大山咋神。

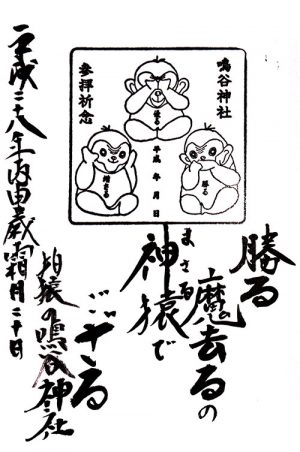

御朱印は2枚見開きで書いていただけます。当日は聖寶寺のもみじまつりの日で、観光客がどっと繰り出しており、御朱印も順番待ち。とても丁寧な宮司で1人10分ほどもかかるので相当待ちました。でも、かわいい三猿の印もあり女性にも人気のある御朱印です。

第一鳥居の右を進み、長い階段を上ると聖寶寺。

石橋を渡り第二鳥居をくぐると、

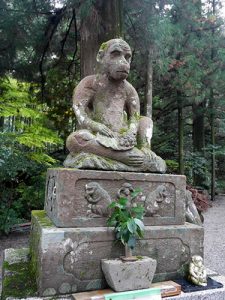

左右に狛猿がおわす。

猿は山王さんの神の使いとして、山王社の本社である日吉大社にもおわす。

拝殿左前に八天宮社。火産霊神、軻遇突智神、大山祇神、市杵島姫命、琴平大神、稲倉魂神、豊宇迦比売神、猿田彦命の八柱。

拝殿と本殿の間にそびえる二本の杉のご神木が立派です。

鳴谷神社

三重県いなべ市藤原町坂本松原83

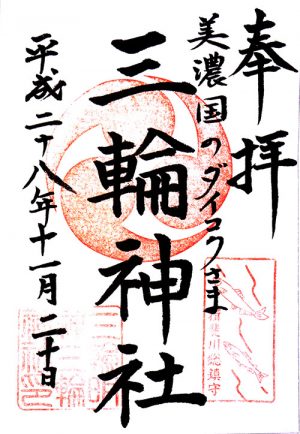

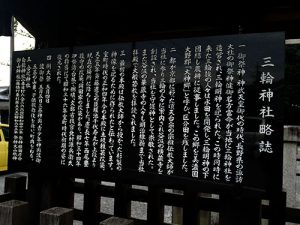

美濃揖斐 三輪神社

揖斐川町に鎮座する三輪神社。御祭神は大物主大神。揖斐郡の総鎮守として崇敬を集めてきた。

御朱印は境内入り口の授与所でいただける。宮司は七五三で拝殿にいらしたので書き置きでした。

街中にあるため境内はそう広くはないが、鳥居横に数台の駐車場がある。

諏訪大社の御祭神建御名方富命が当地に三輪神社を造営され、三輪明神を祀られたという。

拝殿に詣る。

拝殿の後ろの高段に本殿が鎮座する。

本殿の左に神明神社と春日神社。

本殿の右に三霊神社。揖斐領主岡田家の初代善同、二代善政、三代善明を祀る。

赤い高欄が印象的な舞殿。

境内には西尾氏三万石の居館、揖斐西尾城の土居と堀の一部が残っている。

御朱印をいただいて振り返ると・・・!顔出しパネル好きにはたまらないものが

神官姿のパネル初めて見るな。

三輪神社

岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪1322

美濃根尾 白山神社

根尾能郷に鎮座する白山神社。御祭神は菊理媛神、伊弉諾尊、伊弉冉尊の三柱。

旧大野郡西根尾村であり、延喜式の美濃国大野郡花長神社の論社のひとつである。

元宮は奥宮として能郷白山の山頂近くにあるため、能郷白山神社とも言われる。

拝殿に掲げられた「猿楽」の看板が印象的。

というのも、「能郷の能・狂言」として国重要無形民俗文化財に指定されている。

拝殿は舞殿であり、背後の階段を上って高台にある本殿に至る。

階段を登り始めた脇に境内社が一社。

本殿は大きく、彫刻も多数施されている。

この村は古来より能郷白山への登山口となっている。現在は岐阜・福井の県境の温見峠から登山する方が多いようだ。

白山神社

岐阜県本巣市根尾能郷

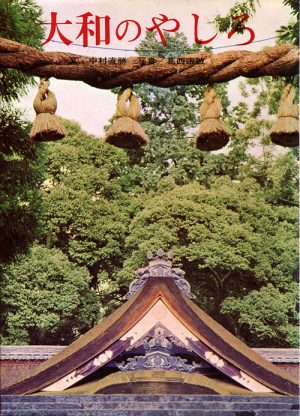

大和のやしろ

発行者:株式会社淡交新社

発売所:株式会社淡交社

発行日:1965年9月23日初版

価格:680年(絶版)

ページ数:208ページ

奈良県内の神社二十五社を紹介する。モノクロではあるが写真が多数掲載されているのが見ていて楽しい。

[amazonjs asin=”B000JABT2O” locale=”JP” tmpl=”Small” title=”大和のやしろ (1965年)”]

続きを読む 大和のやしろ

日高のおやしろ

発行:和歌山県神社庁御坊市・日高郡支部、和歌山県神社氏子総代会御坊市・日高郡支部

編集:日高のおやしろ編集委員会

発行日:1985年5月30日

ページ数:138ページ+神社位置図1枚

和歌山県の御坊市・日高郡支部所属の神社50社の神社名鑑。各神社のカラー写真を巻頭に、各神社の紹介には御祭神、例祭日、宮司、氏子、由緒のほか、数点のモノクロ写真が掲載される。児童の書いたふるさと作文が本書ならでのもので興味深い。

[amazonjs asin=”B000J6NO76″ locale=”JP” tmpl=”Small” title=”日高のおやしろ (1985年)”]

続きを読む 日高のおやしろ

遷座 本殿・儺追殿御修造事業完成記念誌

発行:尾張大国霊神社

発行日:平成27年(非売品)

ページ数:40ページ+別冊:奉賛者御芳名18ページ

平成25年3月から2年間にわたり、儺追殿建て替え工事、本殿御屋根葺替えを時系列で写真や新聞記事で紹介する。

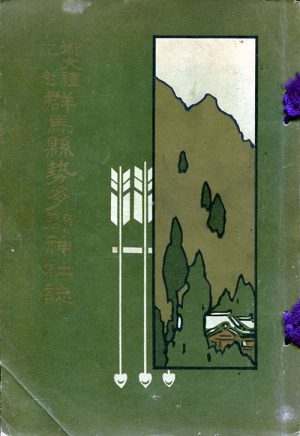

御大礼記念 群馬県勢多郡神社誌

編纂兼発行者:群馬県神職会勢多郡支部

発行日:1916年5月31日(非売品)

ページ数:169ページ

群馬県勢多郡の神社名鑑。県社二社、郷社二社、村社百二十二社、無格社十九社が掲載される。この時代の神社誌としては一社毎に写真が掲載されているのが良い。神職の肖像や氏子が写っているところなどは時代背景を感じる。

続きを読む 御大礼記念 群馬県勢多郡神社誌

奧野のやしろ

発行者:奧野八幡神社建設委員会

発行所:奧野八幡神社建設委員会事務所

発行日:1963年12月15日

ページ数:119ページ

石川県能美市寺井の奧野八幡神社の改築に合わせ、改築工事の詳細だけでなく、鎮座する寺井の歴史、明治の合祀など地域の神社の歴史を踏まえて書かれている。

続きを読む 奧野のやしろ

若狭大飯 静志神社

おおい町に鎮座する静志神社。御祭神は少名毘古名神。

神社は父子集落の最奧に北向きに鎮座する。

鳥居をくぐって境内に入る。

拝殿の前にご神木となっているスダジイの巨樹がある。

拝殿と本殿はつながり、本殿は覆屋の中。

本殿右に境内社が一社。

昔建物があったと思われる基壇が残っている。

社前からは田畑と父子集落、その先に小浜湾、大島半島が見える。

静志神社

福井県大飯郡おおい町父子46-1

若狭大飯 大飯神社

おおい町に鎮座する大飯神社。延喜式内社の比定社。

御祭神は大飯鍬立大神、大飯田郷開拓の祖神七柱と伝えられる。

森を背後に鳥居が見える。

社前には豊かな田畑が広がる。

第二鳥居の向こうに社殿が見えてくる。

参道は階段を上って建物に遮られる。左に新しく手すりのついたスロープが設けられている。

その建物は渡り廊下もあり能舞台にも見えるが、舞殿であろう。

正面は本殿を向いており、若狭地方に広く伝わる王の舞のようなものがかつては舞われた場所であろうか。

拝殿の前に2本の杉のご神木が林立する。

拝殿の後ろに本殿。拝殿に詣る。

本殿左に境内社、天満神社。

大飯神社

福井県大飯郡おおい町山田4-1