編者:神功皇后論文集刊行会

発行所:皇学館大学出版部

発行日:1972年5月30日

定価:4,500円

ページ数:789ページ

神功皇后に関する様々な視点からの論文が収録されている。

続きを読む 神功皇后 神功皇后論文集刊行会編

admin のすべての投稿

神社百景DVDコレクション44 貴船神社・由岐神社

出版社:デアゴスティーニ・ジャパン

発売日:2018年1月16日

価格:1388円+税

収録時間:約88分

BSジャパンで放送された「神社百景 GRACE of JAPAN」(第2シリーズ)の中から「鞍馬山前篇・由岐神社」(#55)、「鞍馬山後篇・貴船神社」(#56)を収録している。ナビゲーターは伊藤英明氏。

[amazonjs asin=”B07895XQPF” locale=”JP” tmpl=”Small” title=”神社百景DVDコレクション 44号 (由岐神社・貴船神社) 分冊百科 (DVD付)”]

熱田神宮略記

編集兼発行者:熱田神宮宮庁 慶光院 俊

発行所:熱田神宮宮庁

発行日:1939年10月25日

ページ数:52ページ

戦前発行の略記であるため、口絵の本宮や別宮の写真が神明造になっている。また、摂末社一覧は役に立ち、位置図も現在と違っているので比較すると面白い。

続きを読む 熱田神宮略記

宝塚市川面 皇太神社沿革史

著者:前田武治

発行者:皇太神社

発行日:1982年11月

ページ数:233ページ+安場村古絵図2枚

皇太神社の鎮座する村の歴史を絡めて沿革を記述した神社誌。

続きを読む 宝塚市川面 皇太神社沿革史

到津八幡神社小史

著者:大山宏

発行所:到津八幡神社

発行日:1984年10月1日

ページ数:135ページ

神功皇后ゆかりの神社で、創建一千四百年祭を記念して発刊された神社誌。

続きを読む 到津八幡神社小史

森の神々と民俗

著者:金田久璋

発行所:白水社

発行日:1998年10月10日

ページ数:301ページ

定価:2,100円+税

著者は若狭の大島に祀られてきた「ニソの杜」の研究を長年続けられてきて、そこから森神についての小論をまとめたのが本書である。現在でも年1日のみ森に入ることを許されているという「ニソの杜」の神事について興味があり本書を入手した。

[amazonjs asin=”4560040664″ locale=”JP” tmpl=”Small” title=”森の神々と民俗”]

[amazonjs asin=”4560083916″ locale=”JP” tmpl=”Small” title=”森の神々と民俗―ニソの杜から考えるアニミズムの地平”]

続きを読む 森の神々と民俗

祀られる神々 古代史の中の神社を歩く

著者:西田岩蔵

発行所:西田書店

発行日:1990年12月20日

ページ数:253ページ

定価:1,600円

西田氏は教職を退職後、古事記に登場する28社を訪ねて、古事記の神々の解説を交えながら紀行風にまとめている。

[amazonjs asin=”4888661235″ locale=”JP” tmpl=”Small” title=”祀られる神々―古代史の中の神社を歩く”]

続きを読む 祀られる神々 古代史の中の神社を歩く

房総の杜

編者:千葉県神社庁房総の杜編纂委員会

発行者:千葉県神社庁

製作:おうふう

発行日:2004年9月24日

ページ数:276ページ

定価:3,200円+税

神社の鎮守の杜に注目して編集されている。神社参拝時に何気なく通り過ぎる森であるが、本書の中から木を目的に参拝するのも面白い。

[amazonjs asin=”4273033437″ locale=”JP” tmpl=”Small” title=”房総の杜”]

続きを読む 房総の杜

樹木神社の沿革

発行者:樹木神社本殿修理等実行委員会

発行日:1987年4月5日

ページ数:39ページ

樹木神社の本殿修理に伴って作成された神社略史。本殿修理の協賛社・奉賛者など関係者に配布されたものと思われる。

続きを読む 樹木神社の沿革

護王神社御遷座百年祭 奉賛事業報告

編者:護王神社御遷座百年祭奉賛会

発行:護王神社

発行日:1987年11月3日 非売品

ページ数:110ページ

前年の護王神社の御遷座百年の記念大祭の事業記録報告書。

続きを読む 護王神社御遷座百年祭 奉賛事業報告

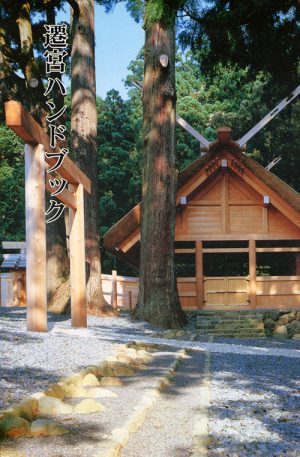

遷宮ハンドブック

発行:神宮神道青年会

発行日:1995年4月1日改訂版 非売品

ページ数:156ページ

第61回神宮式年遷宮の際に作成され、第62回神宮式年遷宮に向けて改訂された。式年遷宮の歴史や内容を29のQ&A形式で一般にもわかりやすく解説する。

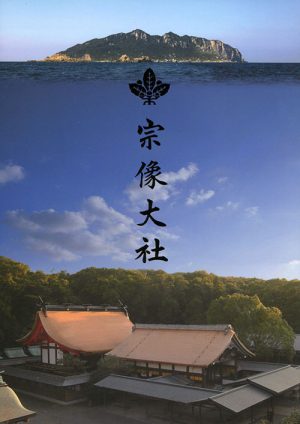

宗像大社(ガイドブック)

発行:宗像大社社務所

発行日:2011年1月1日初版、2014年12月1日第二版

ページ数:79ページ

友人の九州旅行土産でいただいたものだが、辺津宮で購入できる。美しい写真がたくさん掲載され、行ったことがなくても楽しめ宗像大社を知ることができる良いガイドブックになっている。

続きを読む 宗像大社(ガイドブック)

神社百景DVDコレクション43 妙義神社・世良田東照宮

出版社:デアゴスティーニ・ジャパン

発売日:2018年1月4日

価格:1388円+税

収録時間:約88分

BSジャパンで放送された「神社百景 GRACE of JAPAN」(第2シリーズ)の中から「妙義神社」(#81)、「世良田東照宮」(#83)を収録している。ナビゲーターは伊藤英明氏。

[amazonjs asin=”B078D4S47L” locale=”JP” tmpl=”Small” title=”神社百景DVDコレクション 43号 (妙義神社・世良田東照宮) 分冊百科 (DVD付)”]

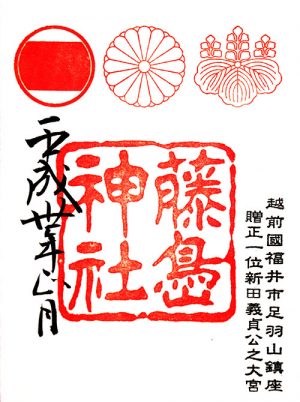

越前福井 藤島神社②

福井市に鎮座する藤島神社。御祭神は新田義貞公と弟、子ら。建武中興十五社のひとつ。

駐車場から少し戻り、二の鳥居から入る。

拝殿前で御神酒のふるまいが行われていた。

拝殿に参る。

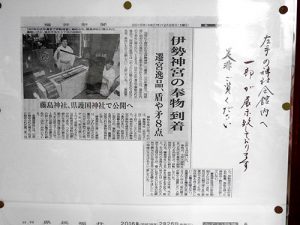

前回の参拝が5年前なので、その間に随分変わったようだ。第61回神宮式年遷宮の神宝の徹下が当宮と福井県護国神社にあり、

その一部が拝殿左の神社会館に展示されている。今回は靴を脱がなくてはいけなかったので観覧は止めた。

本殿右にある境内社は摂社野神神社。

平成27年に第62回神宮式年遷宮の徹下材で建てられたもので、御祭神は義貞公の妻勾当内侍。平成21年に大津市の野神神社から分霊し、本殿に配祀されていた。

授与所で御朱印をいただく。正月期間は書き置きだったが、社紋以外に神紋が2つ増え、御朱印の配置が変わっている。

藤島神社

福井県福井市毛矢3丁目8−21

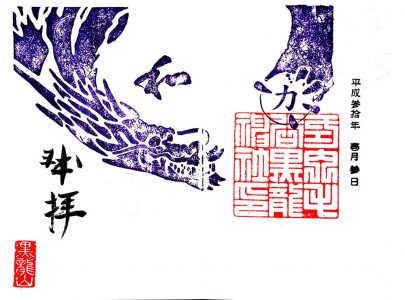

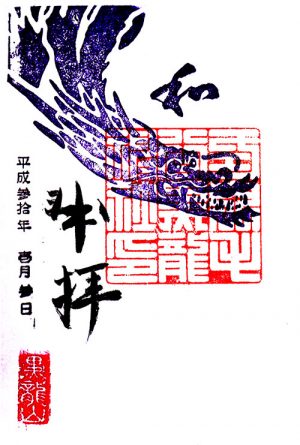

越前福井 毛谷黒龍神社②

福井市に鎮座する毛谷黒龍神社。御祭神は高龗神、闇龗神、男大迹天皇。

昨年より正月限定の御朱印ができたようだったので参拝する。

3日になっても地元ナンバーを中心に多くの参拝者が来ていた。

今年は明治維新150年の節目の年で各地で事業が予定されているが、当宮は越前藩士由利公正の氏神であったらしい。

大絵馬は干支ではなく龍神。本殿前に参拝する行列ができていた。

授与所も行列になっていた。

拝殿前におみくじと破魔矢、御朱印のみの臨時授与所ができている。御朱印は見開き(500円)と通常(300円)の2種類で、記帳と書き置きの両方選べる。見開きは御朱印帳だと中央が少し欠ける。

御朱印に時間がかかるので、その間に拝殿に参る。

拝殿前の扁額は当地の国会議員で内閣総理大臣になった岡田啓介氏による揮毫。

毛谷黒龍神社

福井県福井市毛矢3丁目8−1

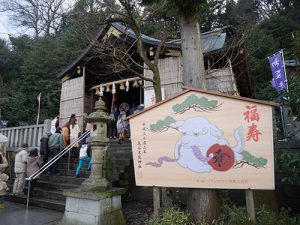

越前武生 日野神社②

越前市に鎮座する日野神社。御祭神は継体天皇、安閑天皇、宣化天皇の三柱。

何度か参拝しに来たが、やはり宮司に会うことができなかったので正月なら会えるかと参拝した。

境内には藁にくるまれたものが・・・左義長の準備?

冬支度された拝殿に参る。

鏡餅が供えられた拝殿に氏子の方がいらしたので話を聞いてみた。

聞いたところによると、先代宮司が3年前に亡くなり役所勤めの後継ぎが宮司とならなかったため、それ以来氏子総代が神事を代行しているという。定年後に宮司となるかどうかも分からず、御朱印は難しいそうだ。氏子も年老いたものが多くなったので、正月飾りや供物も今日の13時から下げてしまうそうだ。

作業まで少し時間があったのでさらに少し話をしてきた。地元石川では初詣は、住んでいる場所が加賀なら白山比咩神社、能登なら氣多大社、つまり一宮が一番だと思っている方が多いのだが、ここでは氣比神宮へ行くこともあるのか疑問だった。聞くと、二宮となる劔神社なら行くこともあるという。滋賀の多賀神社や伊勢神宮に遠出することもあるといい、石川でも厄年には行くこともあるので同じだった。越前一宮は敦賀市で南の端で山越えになるためどうなのだろうか?と思っていたが、越前市でそうなら、福井市や坂井市ならなおさらであろう。

と話をしている間に氏子の方が集まってきたので邪魔にならないように退散してきた。

普段戸が閉まっていてよく見えなかった拝殿内の扁額が見えた。龍の彫刻で縁取りされたもので、社名は越前藩16代藩主の松平慶永(春嶽)公の揮毫による。

帰りに破魔矢をいただいた。

紙の裏に朱印が押されていた。

地方の神社では神職のみで生計を立てることが難しいことが多く、以前より兼職として教員や役所勤めする人が多い。ただ、戦後公務員は兼業禁止が原則となり後継を断念することも増え、神事の継続や神域の整備が困難になってきている。今回の参拝はこうした事例をまた再認識させられる出来事だった。

日野神社

福井県越前市中平吹町字茶端80-1

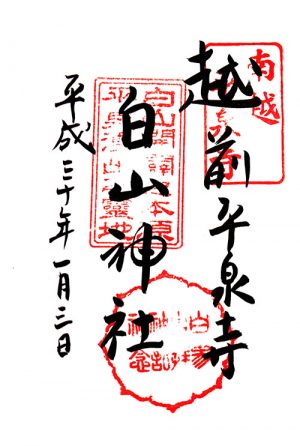

越前勝山 平泉寺白山神社⑥

勝山市に鎮座する平泉寺白山神社。

降りしきる雪の中の参拝。正月の参拝はもう何年目になるか。

今年はさらに雪が少ない。降ればどっと積もるのだろうが、今日は高い段差の階段が一部見えるほどだ。

三社の本殿に参る。昨年白山開山1300年の記念年で賑わった境内は静寂を取り戻した。

社務所で御朱印をいただき、最終周となる白山三馬場めぐりのクリアファイルをいただく。

御朱印からは「白山開山1300年」の印が消え、元に戻った。

クリアファイルは最後の1組だった。三馬場めぐりは3月末まで続くが、予定数が白山比咩神社、長瀧白山神社はすでに終わり、平泉寺白山神社でも自分で終了した。いただけて良かった。

平泉寺白山神社

福井県勝山市平泉寺町平泉寺

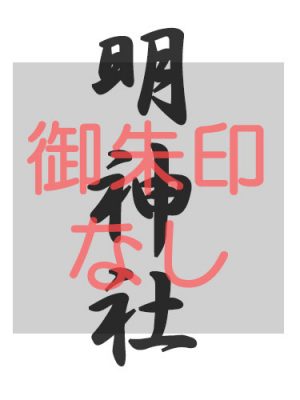

越前永平寺 明神社②

永平寺町に鎮座する明神社。主祭神は天照皇大神。

正月なら御朱印を授与しているか確認できると思い参拝し、授与してないことを確認した。

正月らしく飾り付けられた境内。

左手の境内社、河濯神社(瀬織津比売神)と稲荷神社(豊受神)も扉が開けられているのも正月ならでは。

拝殿前には無人授与所が設けられている。

拝殿に参る。正月なので拝殿の扉も少し開いていた。

正面の本殿。神社の由緒書きによると、秋葉社(火産霊神)、菅原社(菅原道真公)、庚申社(猿田彦神)、白山社(伊弉諾神)の四社を合祀したとしている。

しかし、拝殿をよく見ると、本殿右に「八幡社」と「毘沙門天宮」

本殿左に「秋葉社」と「神明宮」と書かれた扁額がかかる。

こういう場合、合祀社を別々に祀っていることが多いのだが、江戸時代は「毘沙門堂」、明治時代は「神明社」と呼ばれていたというので、「毘沙門天宮」「神明宮」は主祭神と同じものか?「秋葉神社」は合祀社の一社だが、「八幡宮」は書かれていない。「菅原社」と「白山社」はどこにもないと何だか不思議な配置だ。

明神社

福井県吉田郡永平寺町松岡椚57-12

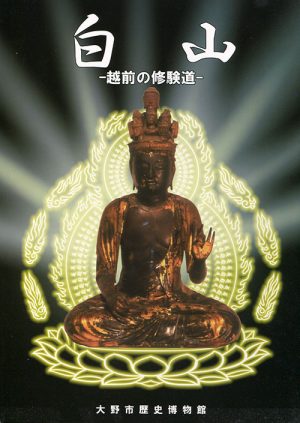

特別展図録「白山 越前の修験道」

発行:大野市歴史博物館

発行日:2007年9月1日

頒価:1500円

ページ数:89ページ

平成19年の特別展図録。

続きを読む 特別展図録「白山 越前の修験道」

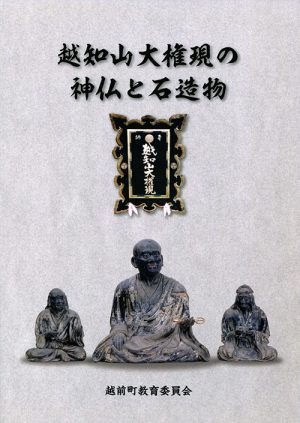

越知山大権現の神仏と石造物

著者:三井紀生

発行:越前町教育委員会

販売:越前町織田文化歴史館

発行日:2017年3月21日

頒価:1000円

ページ数:128ページ

ライフワークとして越知山周辺の社寺を調査してきた成果をまとめ、白山開山1300年に発行された。

続きを読む 越知山大権現の神仏と石造物

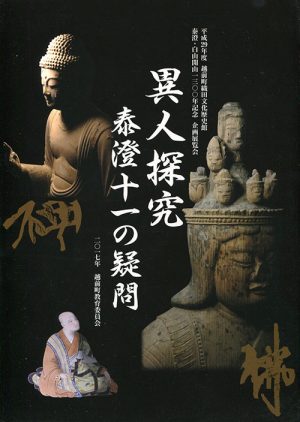

企画展図録「異人探究 泰澄十一の疑問」

発行:越前町教育委員会

販売:越前町織田文化歴史館

発行日:2017年10月7日

頒価:2000円

ページ数:207ページ

泰澄・白山開山1300年記念の企画展覧会図録

続きを読む 企画展図録「異人探究 泰澄十一の疑問」

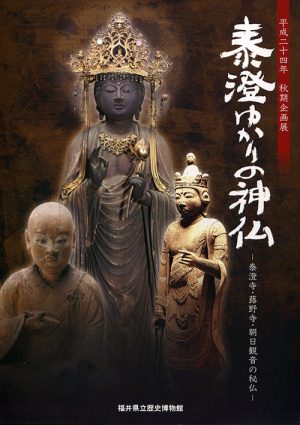

企画展図録「泰澄ゆかりの神仏 泰澄寺・蕗野寺・朝日観音の秘仏」

発行:福井県立歴史博物館

発行日:2012年10月27日

頒価:1000円 売り切れ

ページ数:88ページ

平成24年の秋期企画展図録。白山開山1300年の今年その内容が改めて注目された。

続きを読む 企画展図録「泰澄ゆかりの神仏 泰澄寺・蕗野寺・朝日観音の秘仏」

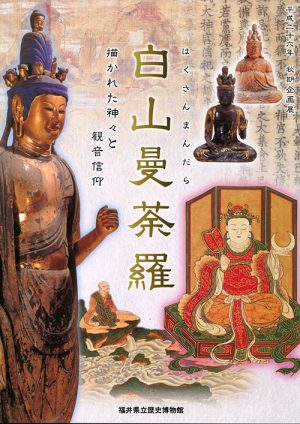

企画展図録「白山曼荼羅 描かれた神々と観音信仰」

発行:福井県立歴史博物館

発行日:2014年10月25日

頒価:1200円

ページ数:115ページ

平成24年の秋期企画展図録

続きを読む 企画展図録「白山曼荼羅 描かれた神々と観音信仰」

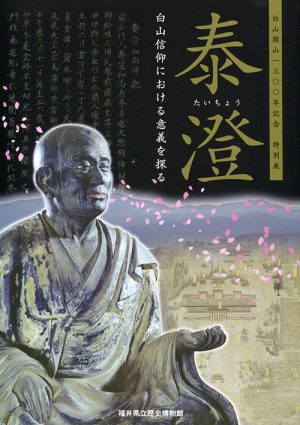

特別展図録「泰澄 白山信仰における意義を探る」

発行:福井県立歴史博物館

発行日:2017年10月21日

頒価:1500円

ページ数:109ページ

白山開山1300年記念の秋期特別展図録

続きを読む 特別展図録「泰澄 白山信仰における意義を探る」

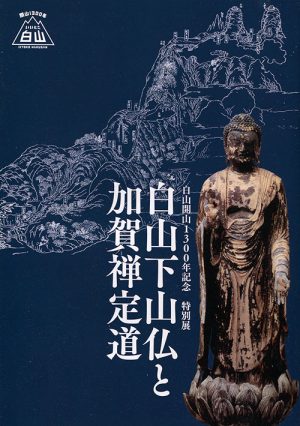

特別展図録「白山下山仏と加賀禅定道」

発行:白山市立博物館

発行日:2017年10月

頒価:300円

ページ数:20ページ

白山開山1300年記念の秋季特別展図録

続きを読む 特別展図録「白山下山仏と加賀禅定道」

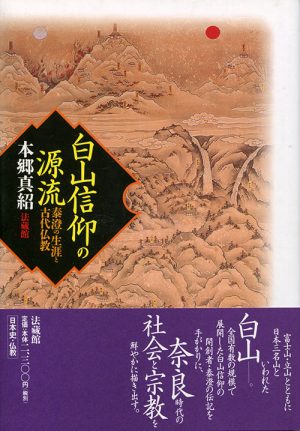

白山信仰の源流 泰澄の生涯と古代仏教

著者:本郷真紹

発行所:法蔵館

発行日:2001年12月10日

ページ数:229ページ

定価:2,300円+税

「泰澄和尚伝記」を通して白山信仰と古代宗教を考察する。

[amazonjs asin=”4831881481″ locale=”JP” tmpl=”Small” title=”白山信仰の源流―泰澄の生涯と古代仏教”]

続きを読む 白山信仰の源流 泰澄の生涯と古代仏教

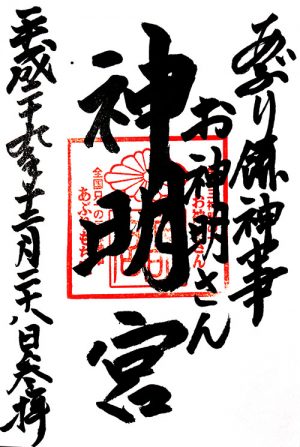

加賀金沢 神明宮②

金沢市に鎮座する神明宮。御祭神は天照大御神と豊受大神。

藩政期に別当等を置かずに神官が奉仕した金沢五社のひとつです。

長い間年末に翌年の干支土鈴をいただいていたので、今年も来ました。

たらよう願い?って最近当宮はおみくじ類が増えましたね。

今年の無事を感謝して参拝します。

拝殿前には花みくじ願いが華やかに飾られている。

御朱印をいただく間、授与品を見たり境内をめぐっていると、授与所前に「願かけねがい石」

こんなのもあったのか。何度も来ていても気づかないものも多い。

干支土鈴は昨年(酉)は気に入った色がなかったので、久保市乙剣宮でいただくことになったのだが、今年はその購入していたバージョンが置いてなかった。

そこで、今年も久保市さんに参拝していただくことにした。今年は金沢らしく金色バージョンが初めて登場した。

愛らしいのでそれをいただいてきた。来年からは定番になるのか?

神明宮

金沢市野町2-1-8

白山信仰史年表

編集:白山本宮神社史編纂委員会

発行:白山比咩神社

発売:北國新聞社出版局

発行日:2008年10月7日

ページ数:308ページ+47ページ

定価:17,143円;税

平成20年の御鎮座二千百年式年大祭に合わせて発刊された白山信仰・開山泰澄関係の年表。

[amazonjs asin=”4833016508″ locale=”JP” tmpl=”Small” title=”白山信仰史年表”]

続きを読む 白山信仰史年表

加賀松任 守郷白山神社

旧松任市に鎮座する守郷白山神社。御祭神は菊理媛命。

玉垣に囲まれた境内の入口に鳥居と横に社号標が建つ。

拝殿に参る。

当宮は拝殿に注目が集まる。

というのも、当宮拝殿は白山寺(現在の白山比咩神社)の本地堂を明治2年に移築したものであり、

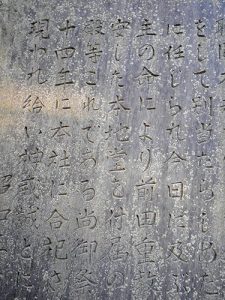

境内に建つ社記にも本地堂移築の件を含めた由緒が記載されている。

拝殿内には一緒に移された「白山本地堂」の扁額も架かっている。

拝殿を横から見ると、本来の本地堂の正面(または裏)となり、確かに雰囲気が伝わる。

拝殿と右の社務所の間には御神木の大きな木(イチョウか?)が立っている。

その手前には「木津の大松跡地」と碑が建ち、大松があったようだ。

ちなみに地名の「木津」は「こうづ」と読む。

周囲は住宅地で見えづらいが、冠雪した白山が見え、白山の遙拝所としても良い場所であったのだろう。

守郷白山神社

白山市木津町100

加賀松任 倉部八幡神社

旧松任市に鎮座する八幡神社。御祭神は大鞆和気命、菅原大神。

椋部郷の総社と伝えられ、式内社の神田神社とする説もある。

集落の奥、海岸近くに境内がある。

社前に川が流れ、海まで砂丘が広がる中を道路が横切っている。

社前に変わった形の井戸かと思ったら、地下式の手水だった。

水はすでに枯れているが、砂が飛ぶので地下式にしたのだろうか

鳥居の横に社号標。鳥居をくぐり境内に入る。

振り返ると、一段高い境内からは集落の向こうに冠雪した白山が見える。

拝殿に参る。中に入ろうとしたが、サッシは閉じていたので前で参る。

本殿は拝殿、幣殿とつながる覆屋の中。

拝殿内には県内で4点確認されている石山軍記絵馬があるはずのだが、当宮のものは一番新しい明治9年の奉納。

社殿左手に末社稲荷社が海を背にして建っている。

倉部八幡神社

白山市倉部町1