亀岡市に鎮座する篠村八幡宮。御祭神は誉田別命、仲哀天皇、神功皇后。

河内守源頼義が河内国応神天皇陵に祀られた誉田八幡宮から御祭神を勧請して創建されたという。

明智光秀が本能寺の変に向けて丹波亀山城を出発した軍を集結させ戦勝祈願したということで参拝した。

境内の南が表参道

参道を北へ、突き当たりを左に曲がると右に手水舎、左に社務所、正面に社殿がある。

社務所に人がいなかったので御朱印は諦めたが、宮司さんに連絡することができればいただけたようだ。

手水舎の横に祓戸社

その後ろに土俵がある。

拝殿と本殿

本殿に参る。

本殿の左に祖霊社が建つ。

祖霊社の前には矢塚がある。

当地は足利高氏が倒幕のため旗揚げした地で、当社に参り矢を奉納。他の部将も矢を奉納しうずたかく積まれた矢を埋納した場所が矢塚という。

本殿左には乾疫神社と小宮社4社。

疫神社は御霊信仰で畿内十カ所に設けられた疫神社のひとつで、山城国と丹後国の国境に設けられた社。

小宮社は明治に合祀された神社で、秋葉神社、天満宮、地主神、春日神社・住吉神社の4社となっている。

境内北の裏参道鳥居を出ると、旧山陰街道が境内に沿って通っている。

境内の西北角に足利高氏の史跡旗揚楊がある。

高氏が味方にわかりやすいように源氏の旗を掲げた場所だという。

篠村八幡宮

京都府亀岡市篠町篠八幡裏4

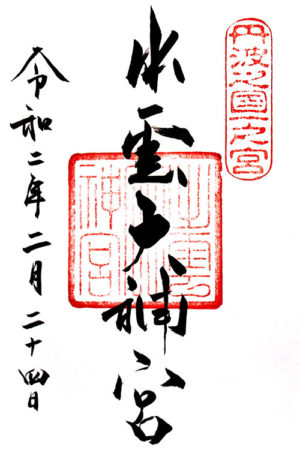

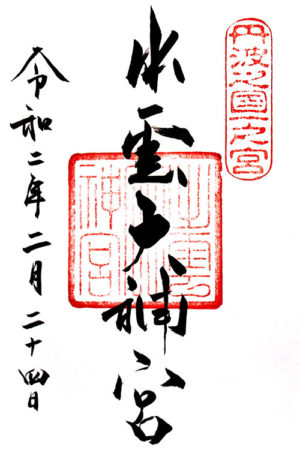

亀岡市に鎮座する出雲大神宮。御祭神は大国主命、三穂津姫命。

大河ドラマ「麒麟がくる」ゆかりの地として、京都亀岡大河ドラマ館など訪問のため参拝する。

今年は雪が少なかったため峠越えは全く問題なかったものの、朝からひどい濃霧だった。

弁財天社の建つ神池は水が抜かれメンテナンス中

檜皮葺の趣ある本拝殿。霧によってさらに幻想的

本殿前の拝所から参る。

背後の御神体山には磐座がある。御影山の御祭神は国常立神。

山頂には丹波守護代内藤氏の家臣であった柳本氏が築いた山城跡があるが、こちらからは神域を通るので通行止め。険しい別ルートを探る必要がありそう。

最後に御朱印をいただく。今日の墨書きは独特だなー

出雲大神宮

京都府亀岡市千歳町出雲無番地

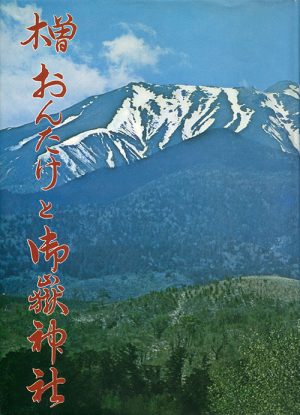

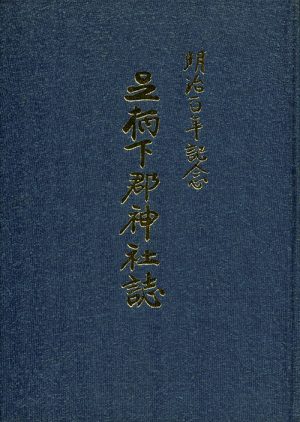

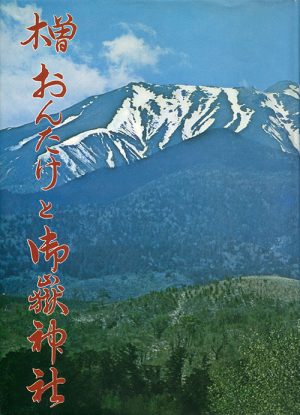

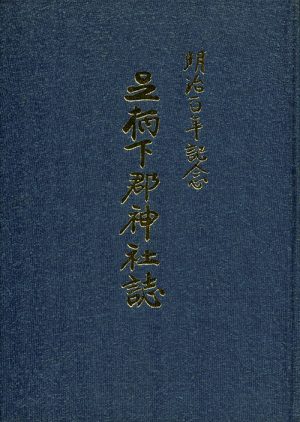

編輯兼発行者:御嶽神社社務所

発行日:1961年4月25日初版、1975年7月20日第2刷

ページ数:303ページ

王滝村の御嶽神社が、ちょうど王滝村史が編纂された好機に御嶽山信仰部分を抜き出して収録したのが本書だという。確かに物語とか歴史書というより神社史料というものに近いかもしれない。

続きを読む 木曽おんたけと御嶽神社 →

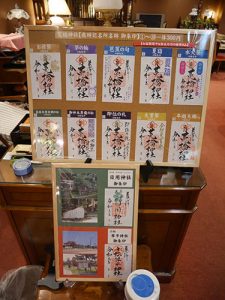

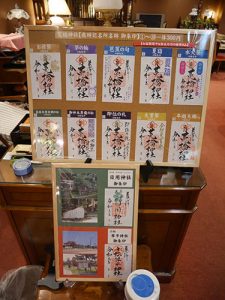

小松市に鎮座する菟橋神社で2月の限定御朱印をいただいてきました。

天気も悪かったので人はまばらでしたが、三連休初日ということもあってか県外からも来ていました。

去年の月替わり御朱印は歳時記名所名跡御朱印としていつでも授与されるようになりました。

1御旅祭 令和元年5月御朱印

2茅の輪 令和元年6月御朱印

3芭蕉の句 令和元年7月御朱印

4夏詣・小松城守護社 令和元年8月御朱印

5水火祭 令和元年8月大祭

6義経弁慶祈願の松 令和元年9月御朱印

7御神木昇龍の松 令和元年10月御朱印

8即位の礼 令和元年10月22日

9大嘗祭 令和元年11月御朱印

10年越大祓 令和元年12月御朱印

菟橋神社

石川県小松市浜田町イ-233

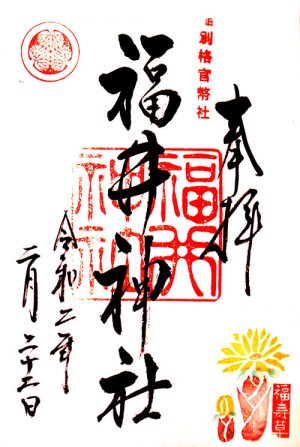

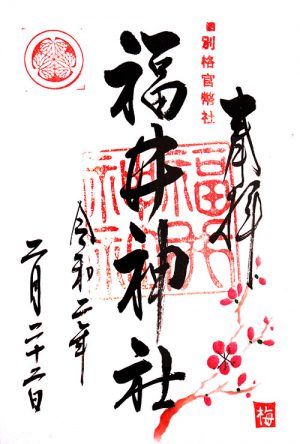

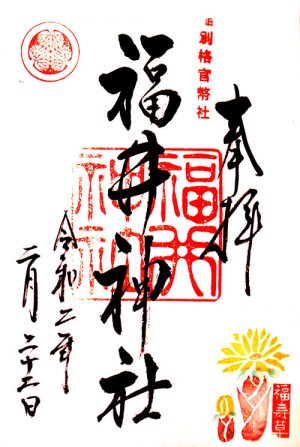

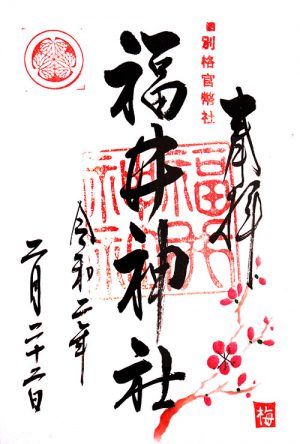

福井市に鎮座する福井神社。令和改元の頃から月替わりの花が御朱印に描かれるようになりました。

二月の花は福寿草と

梅です。1つもらうときは梅の方が人気あるようでした。

今日は朝から雨が降って風も強かった。

近代的な石造りの拝殿に参る。

社務所前には御朱印の列が・・・想像以上に大人気のようです。

こんな荒天の日に前後10人ばかりの人が御朱印を求めにきました。

以前は週末でも社務所が無人のことが多かったのですが、2年前の夏に福井市内の神社で社紋スタンプラリーが始まってから参拝する人も増えたんでしょうね。御朱印書いているのは手伝いの方ですが、御朱印をいただける可能性が増えたのは有難いです。

去年授与された御朱印がありました。最初の頃は1種類だったんですね。

社務所の前の沈丁花が早くも咲き始めていました。

福井神社

福井県福井市大手3丁目16−1

発行者:神奈川県神社庁足柄下郡支部

発行所:貴船神社社務所

発行日:1967年9月20日 非売品

ページ数:284ページ

神奈川県の足柄下郡の神社庁管轄の神社名鑑。一般的な御祭神、由緒などの項目立てになっている。各神社の社頭写真が付いているのはこの頃としては珍しい。

続きを読む 足柄下郡神社誌 →

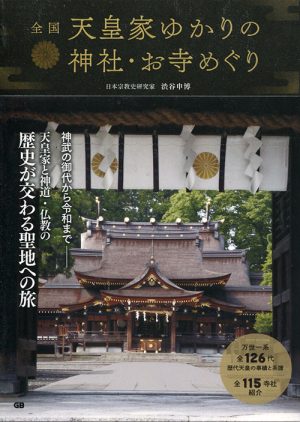

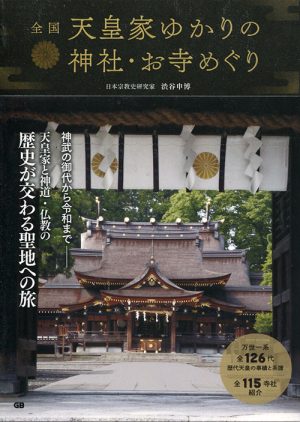

著者:渋谷申博

発行所:G.B.

発行日:2020年2月10日

ページ数:159ページ

天皇の聖蹟に建つ神社、勅願により建てられたお寺、天皇を祀る神社など、天皇家「ゆかり」という視点で収録する。ただ、「ゆかり」の基準に統一感がなく、かつすべての天皇が扱われているわけではないので中途半端な印象が拭えない。入門編としては紹介している数も多いのでおすすめ。

続きを読む 全国 天皇家ゆかりの神社・お寺めぐり →

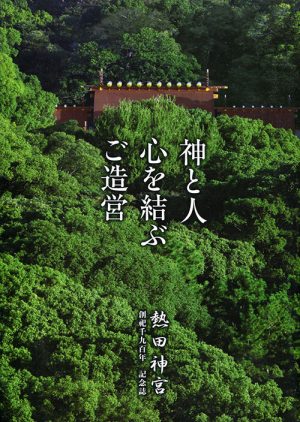

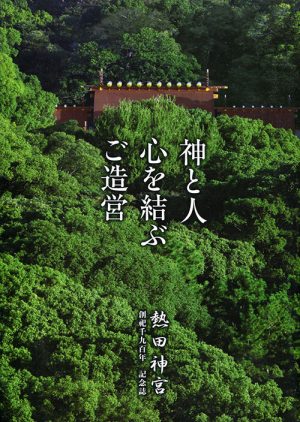

発行所:熱田神宮宮庁

発行日:2011年6月30日 非売品

ページ数:79ページ

創祀千九百年を記念した平成の本殿ご造営(改修)の記念行事をまとめた記念誌。奉賛者に配布されたものと想われる。普段近づいて見られない本殿の写真が載っている。

続きを読む 熱田神宮 神と人 心を結ぶ ご造営 創祀千九百年記念誌 →

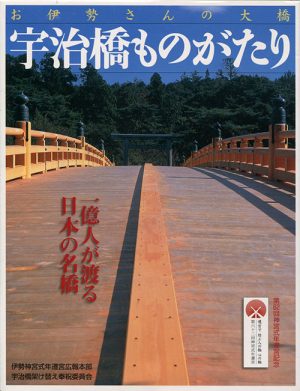

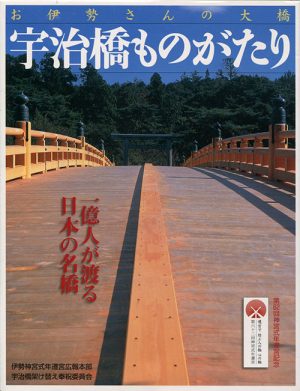

企画・編集:伊勢文化舎

発行:伊勢神宮式年遷宮広報本部

発行日:2009年11月3日

ページ数:119ページ

神宮の式年遷宮で架け替えが行われる内宮の宇治橋の情報満載の冊子。第62回式年遷宮を記念して作成されたものだが、どのように頒布されたものかはわからない。

続きを読む 宇治橋ものがたり →

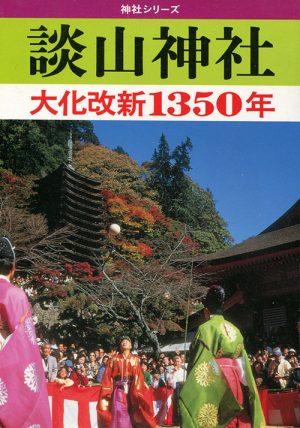

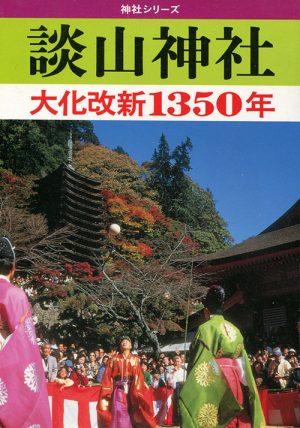

発行所:新人物往来社

発行日:1995年6月11日

ページ数:207ページ

定価:1,500円 絶版

大化改新1350年を記念して、藤原鎌足を祀る談山神社を特集する。

続きを読む 談山神社 大化改新1350年 別冊歴史研究 神社シリーズ →

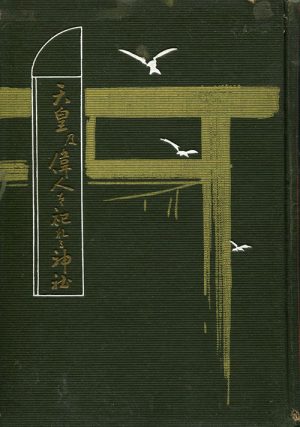

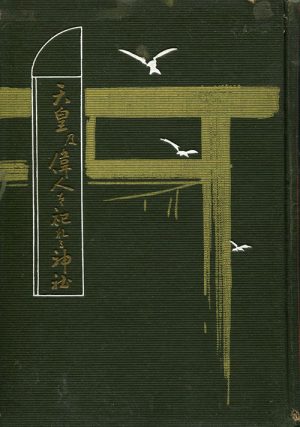

著者:土方久元

発行所:帝国書院

発行日:1912年12月2日

ページ数:240ページ

定価:3円

天皇、公家、藩主、他郷土の偉人を祀る240社を掲載する。大正元年時点なので、海外神社は台湾神社のみ、各県の護国神社創立以前なので招魂社が複数社選ばれている。明治期までの顕彰の実態を知りうるとともに、収録される写真も貴重なものと言える。

続きを読む 天皇及偉人を祀れる神社 →

著者:鵜戸神宮宮司 本部雅裕

発行所:鉱脈社

発行日:2012年3月31日

ページ数:177ページ

定価:1,000円+税

鵜戸神宮の宮司の随筆集。

続きを読む 鵜戸山 「神のみこともち」たらむとして →

著者:鵜戸神宮宮司 本部雅裕

発行所:鉱脈社

発行日:2012年12月25日初版、2014年5月9日

ページ数:223ページ

定価:1,600円+税

宮崎県に鎮座する鵜戸神宮の参拝ガイド。増補改訂版では「鵜戸縁記」が追加されている。

続きを読む 鵜戸さん その信仰と伝承 増補改訂版 →

編集:「宮崎の神楽と特殊神事」編纂委員会

企画・発行:宮崎県神社庁

印刷製本:鉱脈社

発行日:2019年10月22日

ページ数:203ページ

定価:3,000円+税

宮崎県内の152の神楽と63の特殊神事を掲載する。「宮崎県神社誌」と合わせて神社参拝の参考になる。

続きを読む 宮崎の神楽と特殊神事 →

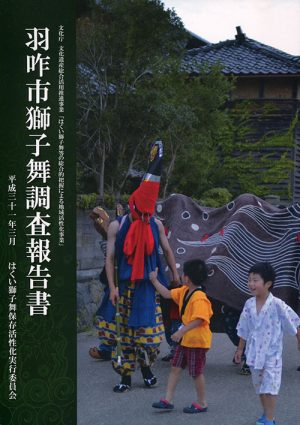

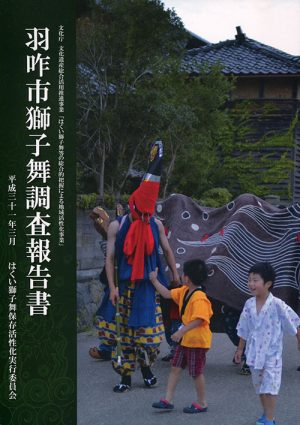

編集・発行:はくい獅子舞保存活性化実行委員会

発行日:2019年3月31日

ページ数:87ページ

頒価:800円

平成27年度から調査が始まり羽咋市歴史民俗資料館の冬の企画展の定番みたいになっています。今年は6年目の企画展「THE TENGU」を開催中です。

本報告書は平成27年度から平成30年度までの四ヵ年のまとめとなります。企画展の特別講演のあった本日から資料館で一般頒布が始まりました。本書は羽咋市内の獅子舞が対象となっているが、調査は周辺地域に広がっているので地域間の比較が進んでいきそうです。

続きを読む 羽咋市獅子舞調査報告書 →

編著者:近藤義雄、丸山知良

発行所:上毛新聞社

発行日:1978年12月10日

ページ数:271ページ+19ページ

定価:1,200円 絶版

当時の上毛新聞の連載をまとめた本。群馬県内の122社を掲載し、巻末に県内神社一覧表を掲載する。参拝ガイドとして予習するのに最適と思われるが、活字がとても小さい。古書を入手しようにも姉妹編の「寺院篇」より流通量がかなり少ない。

発行所:雄山神社社務所

発行日:1941年8月1日

ページ数:30ページ

立山町に鎮座する雄山神社の略記。雄山神社は立山頂上の峰本社、芦峅寺の祈願殿、岩峅寺の前立社壇の3社からなる。本書は前立社壇の発行で、峰本社も含む。祈願殿についてはあまり触れられていない。

著者:今井善一郎

発行所:煥乎堂

発行日:1974年3月20日

ページ数:222ページ

定価:1,300円 絶版

赤城神社と赤城山周辺の信仰について著者の長年の考察をまとめている。初稿は戦中のものになるようで、まだかろうじて神社神道への関わりが深かった時代の様子を知りうる貴重な本。

続きを読む 赤城の神 →

編者:宗教社会学の会

発行所:創元社

発行日:2012年3月10日

ページ数:278ページ

定価:1,900円+税

「生駒の神々」から四半世紀経ち、その後を追跡調査している。

続きを読む 聖地再訪 生駒の神々 →

著者:照沼好文

発行者:常磐神社

発売:国書刊行会

発行日:1992年10月30日初版、1999年11月25日新装版

ページ数:382ページ

定価:8,000円+税

水戸市に鎮座する旧別格官幣社の常磐神社の神社誌。

続きを読む 新装版 常磐神社史 →

著者:井上政典

発行:啓文社書房

発行日:2017年8月31日

ページ数:136ページ

定価:1,400円+税

福岡県内の神社ガイド本。地元編集らしく神職との対談が収録されるのが特徴的で面白い。

続きを読む オッショイ!福岡の神社が面白い →

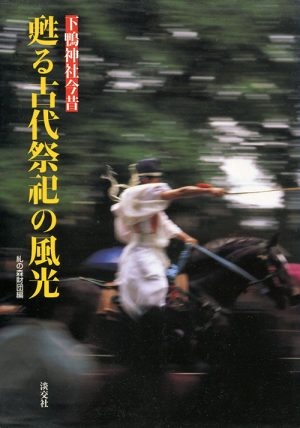

編集:糺の森財団

発行所:淡交社

発行日:2005年11月15日

ページ数:165ページ

定価:1,600円+税

下鴨神社の主な祭礼の紹介と、古代祭祀跡の発掘調査に関する座談会を収録する。

続きを読む 下鴨神社今昔 甦る古代祭祀の風光 →

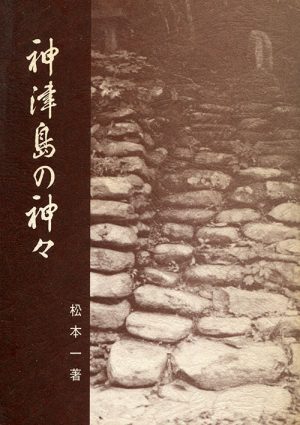

著者・発行者:松本一

発行日:1980年9月15日

ページ数:106ページ

定価:800円

神津島は伊豆半島沖の島のひとつで、この島々に式内社が点在している。神津島にも2社あり、2社を含め島内の神社の由緒を調査した本。

続きを読む 神津島の神々 →

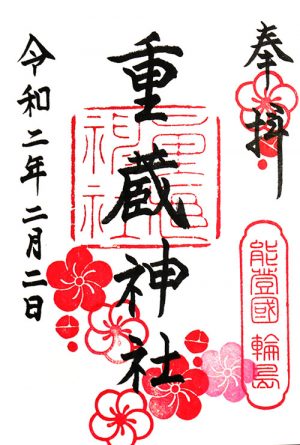

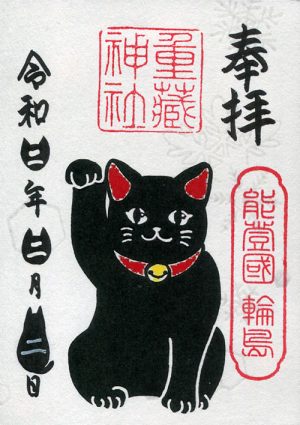

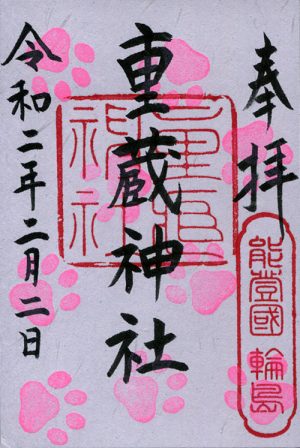

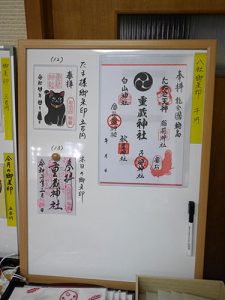

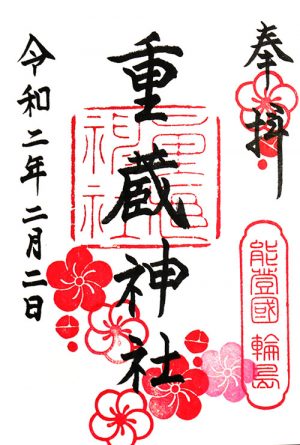

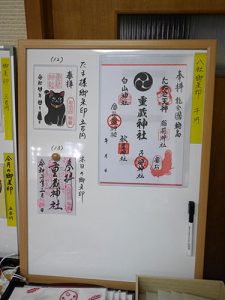

輪島市に鎮座する重蔵神社に行って、2月の御朱印をいただいてきました。

2月の花御朱印は梅です。他に2種

庚子の見開きサイズが梅バージョンにリニューアル。

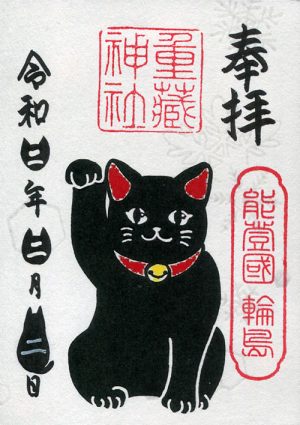

今月は令和2年2月、ニャンニャン(22)ということで神社の猫たま様御朱印。ありがたい招き猫バージョンです。

私もたまには一度しか逢ったことありません。かなり老齢らしいですがとても人懐っこい子でした。

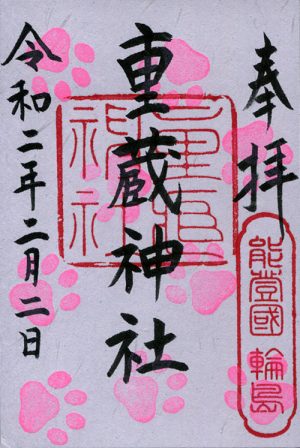

本日の御朱印とありますが、たま様の足跡御朱印。2日と22日のみの頒布と思いきや今月中だそうです。

それにしてもトリプル2の2並びの日にたまたま参拝できて、本当によかった。

手書き御朱印庚子バージョン

手書き御朱印令和バージョン

社頭は随分とすっきりしました。

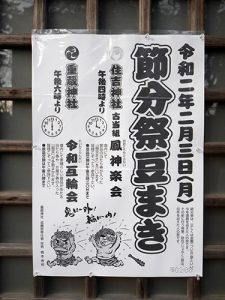

境内に入ると何やら準備がされている。

これはライト?

疑問に思いながらもまずは拝殿に参る。

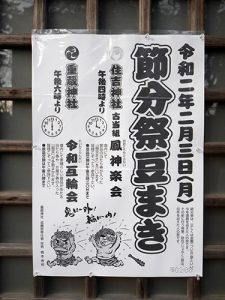

社務所に行くと、疑問は解決。明日の夕方節分の豆まきがあるようです。6時といえば真っ暗ですからね。

今月の御朱印。一部が梅に変更。明日3日から節分バージョンが追加されるそうです。

2月のたま様バージョン追加。猫好きにはたまらない!

手書き御朱印はデザインは2種で似ているけど、色や配置が全部違います。お気に入りがあるかどうかは運次第?

ということで、今月も新作盛り沢山な重蔵神社でした。

重蔵神社

石川県輪島市河井町4-68

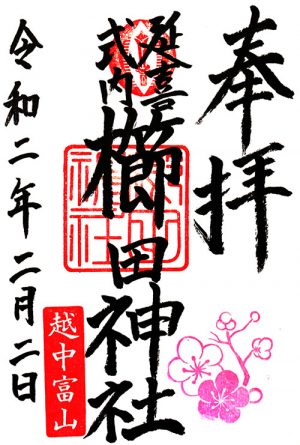

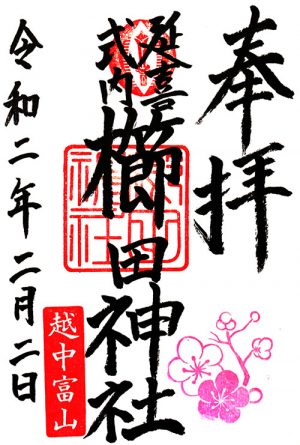

2月の御朱印をいただきに、射水市に鎮座する櫛田神社に行って来ました。

今月は梅でした。

2月とは思えない好天でした。

気持ちよく参道を歩き社殿へと歩を進めます。今日は天気良かったからか参拝中もチラホラと参拝者がいました。

新築された神門

じっくりと見学していると、左に建つ燈籠にステンドグラスが嵌められていました。

境内にはステンドグラス記念館が建っています。射水市に生まれた大伴二三彌氏はステンドグラス作家の草分けとして活躍し、記念館に作品が展示されている。

宮司さんに聞いたところ、夕暮れ時からはライト点灯されるのだそうで、希望すれば点灯していただけるそうだが、今日は明るすぎるので遠慮しました。きれいなステンドグラスいつかお願いして見たいと思います。

拝殿に参る。

櫛田神社

富山県射水市串田字大沢6838

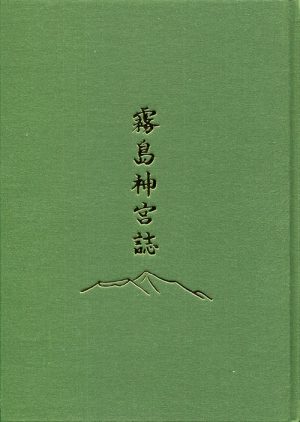

編集:霧島神宮誌編纂委員会

発行:霧島神宮

発行日:2019年9月19日

ページ数:533ページ

2020年に日本書紀編纂1300年を迎えるにあたり、皇祖発祥の地にあるゆかりの神社として初の本格的な神社誌を作成することになったようだ。霧島神宮の現在の研究成果がすべて収録されたと言っても良いボリュームであり、また掲載される写真はフルカラーできれい。最新の自治体誌と遜色ない体裁の良い本に仕上がっている。

続きを読む 霧島神宮誌 →

著者:瀧音能之

発行所:平凡社

発行日:2019年1月16日

ページ数:244ページ

定価:2,400円+税

本書では風土記をクローズアップして、まずは古事記や日本書紀に入る神話と対比し、次に記紀には収録されなかった神話を取り上げる。

続きを読む 風土記と古代の神々 もうひとつの日本神話 →

著者:福江充

発行所:岩田書院

発行日:2018年7月

ページ数:393ページ

定価:8,600円+税

立山信仰の普及に多大に影響した立山曼荼羅と立山登山案内図について、成立した時代環境や社会背景を考察する。立山曼荼羅などはモノクロで収録されるので、別途図録を準備して読んだ方が理解が深まる。

続きを読む 立山曼荼羅の成立と縁起・登山案内図 →

著者:金田久璋

発行所:岩田書院

発行日:2018年11月23日

ページ数:410ページ

定価:9,200円+税

著者の長年のライフワークであった若狭地方の民俗調査の集大成。大島半島に伝わるニソの杜の森神信仰を中心に、若狭地方の祭礼に関する考察をまとめた。

続きを読む ニソの杜と若狭の民俗世界 →

39歳を目前にして御朱印デビュー! 日本全国の神社の御朱印や参拝記録