京都市に鎮座する建勲神社。今日は大徳寺に参詣するために近くの駐車場を使用したので2回目の参拝。

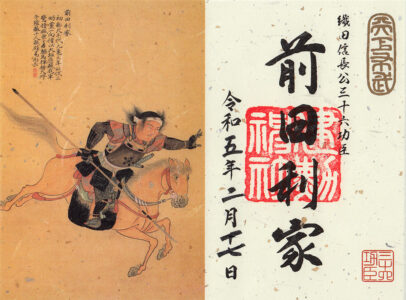

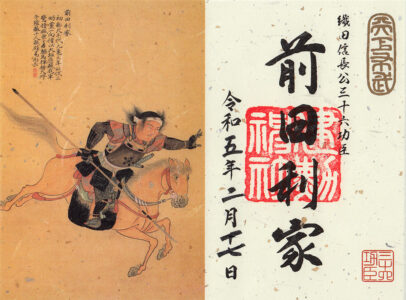

それに拝殿に掲示されている織田信長公三十六功臣から12名の特別御朱印が頒布中ということで、地元にゆかりのある前田利家公の御朱印をいただいた。今年から12名ずつ三カ年かけて頒布されるそうだ。

ちょうど昼休み時間だったので鎮座地の舟岡山を散策することにした。

応仁永正戦跡の碑

応仁の乱では西軍の陣地となっていた。

舟岡山山頂の三角点

頂上からは眺めよく、標高もそれほど高くないので小春日和に誘われて近所の方が散策に来てました。

頂上の東半分は建勲神社の境内地となり禁足地となっているが、隅に石塔や仏像を集めた東屋が建っていた。おそらく舟岡山内にあったものを集めたものだろう。

建勲神社に着いたときは鳥居からも比叡山がよく見えた。

本殿に参り、御朱印をいただいて次に向かう。

建勲神社

京都府京都市北区紫野北舟岡町49

京都市の今宮神社に参拝した。御祭神は大己貴命、事代主命、奇稲田姫命。

大徳寺北門のある東の参道から行くことに

東門の前には今宮あぶり餅の店が両側に建っている。名物らしいが今は素通りする。

境内に入ると旧府社となってとても広い。拝殿に向かう前に周辺の末社を時計回りにまわっていく。

絵馬舎

中にもたくさんの奉納額が掛かっている。

階段を上っていくとあるのは月読社。

階段の途中には地主稲荷社が建つ。

階段下には若宮社。社殿に前には拝殿が建つ。

若宮社と拝殿の間を行くと、稲荷社、織田稲荷社の社殿が3つ

稲荷社の横には日吉社、大将軍社、八幡社、八社(大国社、蛭子社、八幡社、熱田社、住吉社、香取社、鏡作社、諏訪社)が並んでいる。

西面の一番奥に建つのは織姫社。西陣織の祖神を祀る。

拝殿背後には2つの社殿が建っている。

本社の隣には疫社。御祭神は素戔嗚尊。

拝殿には三十六歌仙の額が掛けられている。

本社に祀る。

社務所で二面御朱印とパンフをいただく。

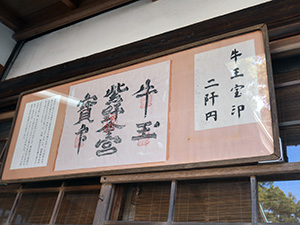

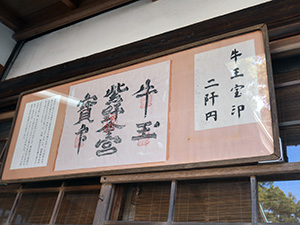

牛王宝印もあるんだ。今日は予算オーバーなので機会があれば次回に

桂昌院レリーフ

境内を見学していると拝殿に何やら玉を持ってきた。

近々祭礼の予定もないけれど、玉が飾られると雰囲気が変わりますね。

東門を入った所に神馬舎

神橋

宗像社

最後に楼門から出て大徳寺へと向かう。

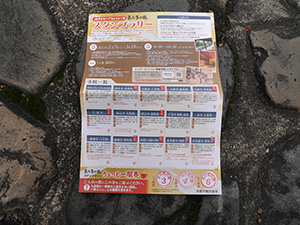

今日の第一目的は大徳寺塔頭で開催中の非公開文化財特別公開でした。

スタンプラリーで3つスタンプを集めるとちょっと一服という特典を受けられる。

ということで再びあぶり餅店に戻ってくる。

昼時ということもあり平日でも行列になっていたが、待ち時間の少ない店のほうに入ってみる。

串に刺した餅を火に炙るからあぶり餅なんだな。

通常一人前は10本ということだが、ちょっと一服でいただけるのは5本。お茶とのセットで

試しに食すにはちょうどよい。炙る前に餅にきな粉をまぶして最後に甘いタレをかけてある。

楼門から南に一区画ほど歩くと大鳥居が建っていた。

今宮神社

京都府京都市北区紫野今宮町21

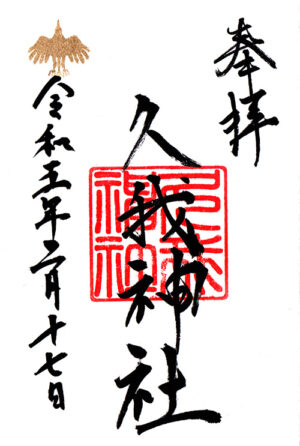

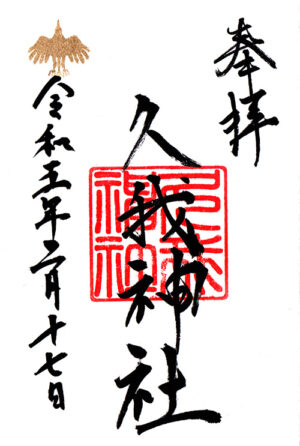

京都市に鎮座する久我神社。御祭神は賀茂建角身命。上賀茂神社(賀茂別雷神社)の境外摂社で、賀茂氏の祖神を祀っている。愛宕郡式内社の比定社。

大宮通に面する東鳥居は上賀茂神社と同じ朱色で、建物に挟まれて参道が延びている。

平成3年に建てられた東鳥居の社号標。鳥居は境内の西側にもあり、西鳥居前の通りが元々大宮通りだったので社号標も古く、こちらは脇参道という扱いだったようだ。

拝殿と本殿の分離型社殿

拝殿の側面には「明○神」の扁額。2文字目は左上が「臣」、下は「金」で右上はわからないが「かがみ」という文字だろうか。

正面には「航空安全」の扁額。賀茂建角身命が八咫烏と同一視されているからだろう。

拝殿内側の右に「永楽講」の奉納額が掛かっているが、「十二社巡拝」とありどこを指しているのか気になる。

寛永五年(1628年)の造営の本殿

境内の南東隅に社務所が建っていてどなたもいないと思っていたのですが、しばらく境内を行ったり来たりしていると社務所から出てこられたので御朱印について尋ねると書いていただけるということになりました。

西鳥居前の案内板に境内図があり、社殿前に御神木とありました。

この木ですが随分前に落雷か暴風かで根元だけになっている。

久我神社

京都府京都市北区紫竹下竹殿町47

39歳を目前にして御朱印デビュー! 日本全国の神社の御朱印や参拝記録