大津市に鎮座する近江国一宮建部大社。御祭神は大和武尊を主祭神とし、大己貴命を配祀する。

今日は一の鳥居の参拝道をそのまま進み、

二の鳥居前の第三駐車場に停めて参道を歩く。

神門の先が森に囲まれた社殿域となる。

日本遺産滋賀カードの配布を目的の参拝でもあった。

少し早い初詣に訪れる人がちらほらいたが、全く密にはならない参拝者数だった。

拝殿に参る。

拝殿前の狛犬にはマスク

逆立ちした獅子もマスクしていました。

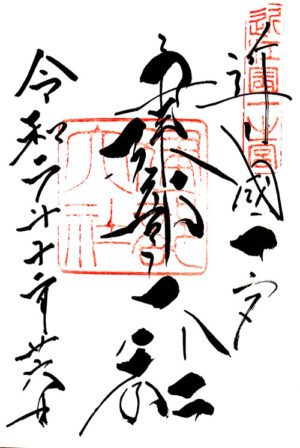

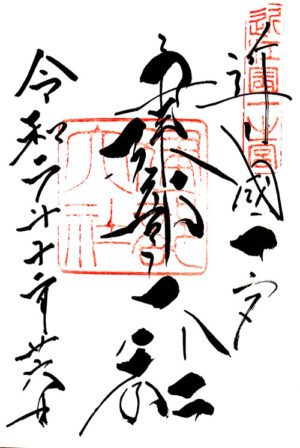

今日は宮司さんか禰宜さんが書いてくれたんですがとても達筆です。

建部大社

滋賀県大津市神領1丁目16−1

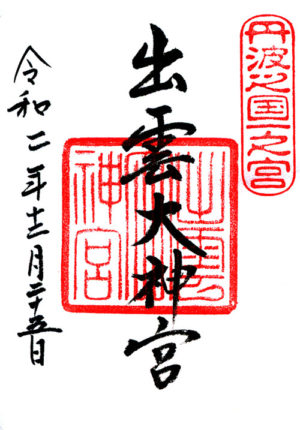

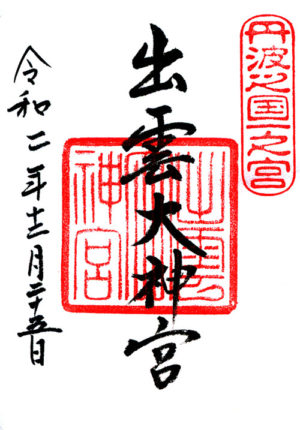

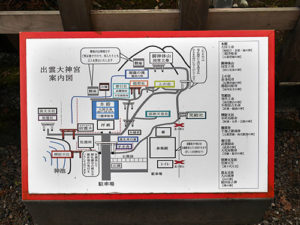

亀岡市に鎮座する丹波一宮出雲大神宮。

現在御朱印は書き置き頒布となっているが、帰ってきて確認したら25日になっていた。一番目だったので昨日のが出てきたのだろうか。

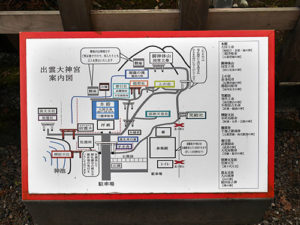

8時過ぎに到着。表参道北方に御神体山が聳える。

今年はコロナ禍で初詣の準備が例年より早いのだが、正月は時計回りに一方通行になるようだ。

境内に人はほとんどいない。

授与所が閉まっている。つい先日も来たばかりだったが、授与所が9時からだということを完全に失念していた。

まずは参拝に行く。

本殿に参る。

時間が30分以上あるので、再度境内の摂末社をまわることにした。

真名井の泉

夫婦岩

大黒・恵比寿舎

少し上ると社殿を俯瞰して眺めることができる。

本殿

末社春日社

御祭神は武甕槌命、天児屋根命。

禁足地となっている出雲古墳群

本殿の背後にある磐座。とても大きい。

末社稲荷社

御祭神は宇迦之御魂神。

御蔭の滝

摂社上の社

御祭神は素戔嗚尊、櫛稲田姫尊。

末社笑殿社

御祭神は事代主命、少那毘古名命。

末社崇神天皇社

御祭神は第10代崇神天皇。

境内入口にまだ紅葉が残っていた。

神饌田の背後に御神体山

末社辨財天社

御祭神は市杵島姫命。

ようやく授与所が開いたので、御朱印と出雲大神宮史をいただき、御神体山への入山料を支払う。

ここからが入山料の必要な領域となる。

石で舗装された道だが最初は傾斜があって歩きにくい。

3分ほどで鳥居をくぐる。その先に燈籠が見える。

奥宮

御祭神は国常立尊。特に社は設けられていない。

まだまだ御神体山の中腹で、もっと頂上に近い場所かと思っていました。

さらに磐座もひとつの大岩ではなく、磐座群というもの。大岩に神が降臨するというイメージとは少し違いました。

帰りにちょうど巫女さんたちが授与所に出仕してきました。

出雲大神宮

京都府亀岡市千歳町出雲無番地

南丹市に鎮座する宗神社。御祭神は天兒屋根命。

延喜式の桑田郡三縣神社の論社とされ、丹波國総社とされる。

園部亀岡線の大通りから見ると、左手の森が境内地。路地が細かったので歩いていくことにした。

境内は北向き。というのも平安中期から鎌倉にかけての丹波国国府推定地になっている段丘の南端に建っているため、国府館に向かって建てられているようだ。

鳥居の先は少し下がって石敷の参道が続く。

今朝は氏子の方が境内の掃除をしていた。お邪魔にならないように参拝する。

拝殿の前に狛犬一対。本殿との間に燈籠一対が建つ。拝殿右手前の岩と右奥の岩が対になっていると考えられる。

岩はもとは手前の両側にあったのだろうが、右手の社務所に隣接して舗装した駐車場が整備された関係で後ろに下げられたのだろう。

本殿に参る。

寛政7年の銘が刻まれた燈籠には「宗社大明神」とある。「宗社」とあるのが「総社」ということらしい。通常は「宗大明神」となるところなので「社」に違和感が残る。

本殿右に小さな祠が建つが詳細は不明。

宗神社

京都府南丹市八木町屋賀南永寿

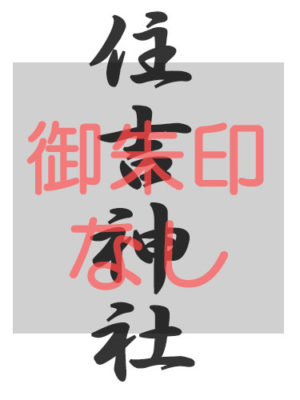

南丹市に鎮座する住吉神社。御祭神は表筒男命、中筒男命、底筒男命、神功皇后。

延喜式の桑田郡神野神社の論社のひとつ。

大日本地名辞書に「延喜式桑田郡神野神社は大字観音寺に在り、神野を転じて観音寺となし、もって神仏の混淆したるものにして、賀茂建角見命の妃神神野の伊加古夜姫命を祀る下鴨宮という」とあり、観音寺の氏神である当社があげられたようだ。

かつて熊野権現であって、明治の神社整理で刑部村から住吉神社を遷座したという。

細い路地を入っていくと鳥居が建っている。鳥居前に駐車場があったので停めさせてもらう。

鳥居を入っていくと参道は竹藪に囲われている。今は右が畑で藪がないが、両側が藪だと日中でも暗い。

階段の先にお堂が建っている。階段の下に大石が両側にある。

階段を上って右方に社殿が建つ。

階段の途中に左にも道があったが先には墓地があった。

階段正面のお堂。中が見えず詳細は不明だが、熊野権現だったのであれば阿弥陀堂だろうか。

堂の前、木の陰に隠れて大きな岩が据えられていた。

正徳6年の銘がある手水

拝殿と奥に本殿

拝殿に2枚の写真が掲げられていた。どちらも昭和十一年とある。

その1枚に先程の大岩が写っている。その頃は植木はなく、岩に注連縄が掛けられている。

もう一枚は拝殿の前、後ろの本殿に覆屋はない。

平成18年に1300年祭が行われたようだ。社伝では慶雲3年(706)に義渕僧正が熊野権現を勧請したとされる。

階段を上り一段高いところに本殿

本殿に参る。

本殿左の妻部分に奉納額が残っている。枡とすりこ木だろうか、1枚の額になっている。昭和35年と昭和50年の奉納で5年毎の奉納だったことを想定させる。海の神住吉さんなのだが、枡とすりこ木は五穀豊穣を祈るものなのだろう。

本殿の右に本殿と同じ向きに建つのは春日神社。

その奥に本殿に向かって建つのは八幡神社。

本殿の左に本殿に向かって建つのは熊野神社。これがもとの熊野権現。

神社整理で母屋を乗っ取られたみたいになっている。

その奥にやはり本殿に向かって建つ稲荷神社。

住吉神社

京都府南丹市八木町観音寺裏山6-2

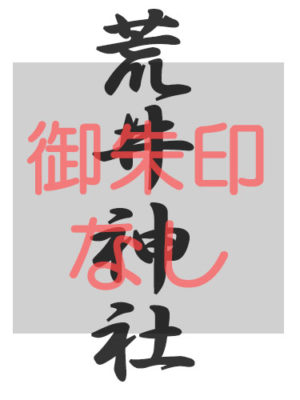

南丹市に鎮座する荒井神社。御祭神は荒井神を主祭神とし、健御雷命、経津主命、天兒屋根命、比売神を配祀する。

延喜式の船井郡嶋物部神社に比定されている。

路地も狭かったので手前に停めて歩く。

別の場所から移転したようで、現在は寺と隣接するように鎮座する。

高倉天皇勅願所だった西光寺。長い参道の奥に門が見えた。

境内入口に鳥居が建つ。社号標はないようだ。

鳥居の扁額は「正一位 荒井大明神」

鳥居横に大きな杉があり、社叢一帯が保全地区になっている。

拝殿前に狛犬一対。

拝殿を通り、本殿に参る。

本殿に貼り紙が・・・「アライグマ対策のため格子戸を閉めています」

以前は開くことができたのか

格子戸の隙間から本殿をのぞく。

朱色の拝殿。江戸時代のものらしい。

本殿の右にまわると、かつては庭園だったような石組みがあった。

帰りに拝殿で上を見ると、古い額が並んでいた。

三十六歌仙のようだ。1枚の額に2人ずつ描かれ、28人分あった。

荒井神社

京都府南丹市八木町美里字荒井1

39歳を目前にして御朱印デビュー! 日本全国の神社の御朱印や参拝記録