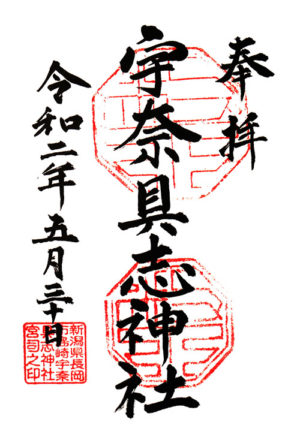

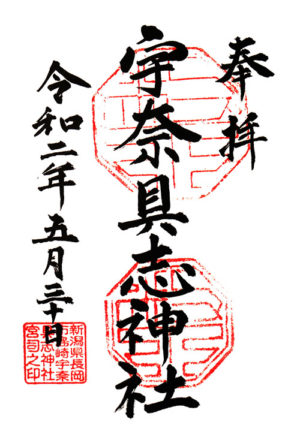

長岡市に鎮座する宇奈具志神社。御祭神は太田命を主祭神とし、建御名方命、素戔嗚尊、大物主神を配する。

旧称は出田大明神といい、旧鎮座地には石祠があって御旅所となっている。尊称は小丹生神社といって、延喜式古志郡小丹生神社の論社だが、なぜ同じく式内社の宇奈具志神社に改称したのだろうか。

良寛の里にあり、周辺の道路は狭い。通りかかった地元の方に車を停められるところを聞いたところ、参拝なら近くのアパート駐車場の隅にでも停めたらと言われた。

社頭には社号標や由緒書き、秋季祭礼弓踊りの案内板が建ち整備されている。

鳥居をくぐりきれいに石敷された参道を進む。右手に社務所兼自宅が建つ。

手水舎があり参道両側の杉が大きく育ち境内に影を落とす。

良寛の詩歌碑が境内に建てられている。

拝殿の両側に境内社が均整をとるように建ち、気持ちがいい。

左手には神楽殿。

拝殿に参る。

本殿は弊殿とつながり覆屋の中に入っている。

拝殿右に神明社。

拝殿左に十二社。

十二社の前に中央に向けて古峯社が建つ。

反対側の神明社の前に中央に向けて稲荷社が建つ。

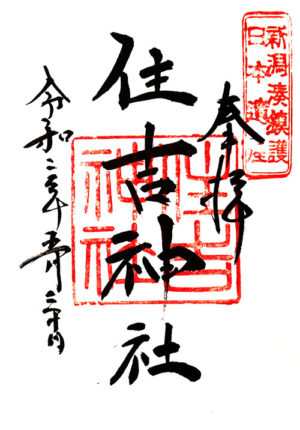

社務所に入って御朱印をいただく。こけしがたくさん飾ってあった。

かつては社叢が深く、社頭には大欅があったというが、切株となっているこれがその木であろうか。

宇奈具志神社

新潟県長岡市島崎4753

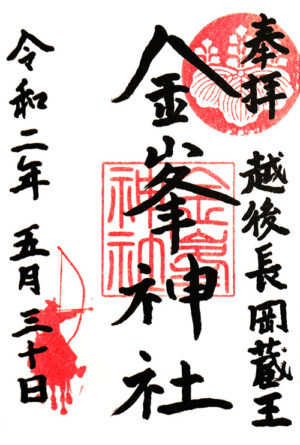

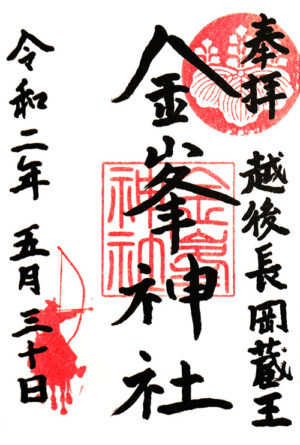

長岡市に鎮座する金峯神社。御祭神は金山彦命。

延喜式古志郡宇奈具志神社の論社。

社殿からずっと南の車道沿いに朱色の一の鳥居が建っている。

参道や境内となっている場所は蔵王堂城の城内であり、平城としての大きさを実感できる。

参道の途中に石造りの二の鳥居が建つ。神仏分離前はこの後方に仁王門が建っていたようだ。

参道の両側には大木が並んでいるが、一般住宅も並んでいるところが混沌とした歴史を感じる。

道路を挟んで大楠が枝を道路に延ばしている。太い幹だが上の方が朽ちたのか切られたのか短い。

社殿へと進む。

左側に正月や祭礼時の授与所が建っている。

拝殿前に多くは狛犬のある場所に神馬が置かれている。2頭奉納されているのも珍しいが、右向きの神馬も珍しい。

拝殿に参る。社名は奥の「峯」が正式なんだろうけど、手前は「峰」になっている。

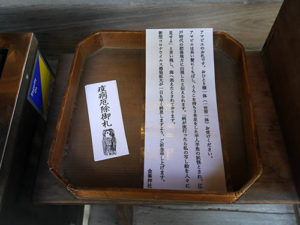

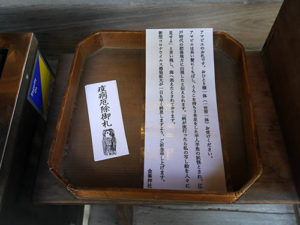

時節柄疫病退散札が置かれていた。

本殿はコンクリート製の玉垣の中にある。

社殿のすぐ横に蔵王堂城の本丸土塁と内堀の一部が残っている。

金峯神社

新潟県長岡市西蔵王3-1-5

新潟市に鎮座する金刀比羅神社。御祭神は大物主大神、船玉大神。

今回2回目の参拝になる。日本遺産北前船の御朱印帳に見開きの御朱印をいただいた。

金刀比羅通りの入口に埋もれるように鎮座している。

朱色の鮮やかな社前が青空に映える。

日本遺産の構成遺産はこの模型和船で、船絵馬ではなく模型和船がこれほどの数、奉納されているのは大変珍しく貴重。

拝殿に参り、右奥のご自宅で御朱印をいただく。

参道沿いの狛犬や灯籠には網が掛けられている。子供が遊ぶと危険だからでしょうか。それとも鳩など鳥の糞害か?

金刀比羅神社

新潟県新潟市中央区西厩島町2337

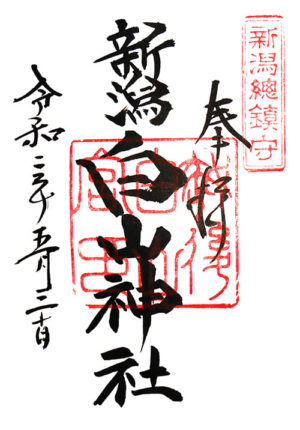

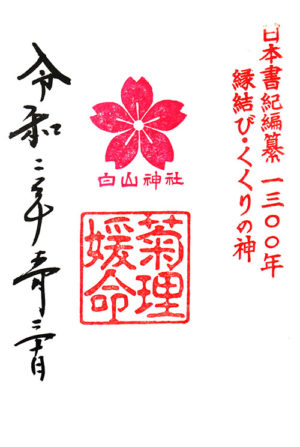

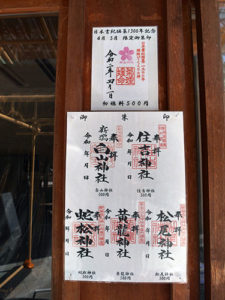

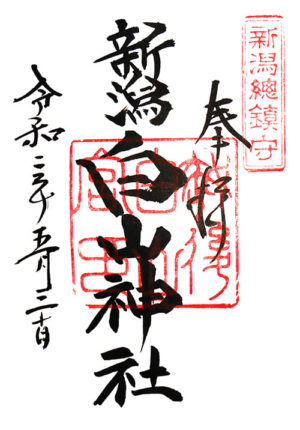

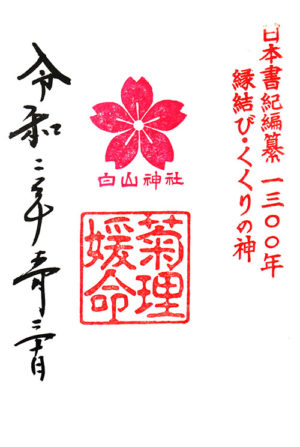

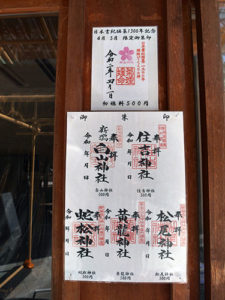

新潟市に鎮座する白山神社。御祭神は菊理媛大神、伊邪那岐命、伊邪那美命を主祭神とする。

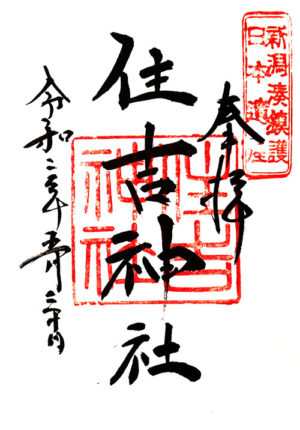

住吉神社の御祭神は住吉大神と息長足姫。

この2社について北前船の御朱印帳にいただいた。

今年は日本書紀編纂一三〇〇年として限定御朱印がある。4月・5月は桜の花びらで、来月から蓮に変わる。

限定御朱印は書き置きではなく、御朱印帳に直書きしてもらえる。

晴れた早朝。境内には人はまばら

拝殿に参る。

早朝で祈祷する人もいなかった拝殿内

拝殿に日本遺産の構成遺産となっている船絵馬が掛けられている。

授与所で御朱印をいただく。窓は御朱印帳を受け渡すとき以外は閉められている。

コロナウイルスの影響で参拝者もかなり減少しているのだろうか。前回まで300円だった通常の御朱印5社は500円に値上げされていた。

駐車場の入口に建つ住吉神社。中に神輿が祀られている。

当社でもうひとつ日本遺産の構成遺産となっている新潟まつり(住吉祭)。

白山神社

新潟県新潟市中央区一番堀通町1-1

39歳を目前にして御朱印デビュー! 日本全国の神社の御朱印や参拝記録