越前町と福井市にまたがって聳える越知山に鎮座する越知神社。御祭神は伊邪那岐大神、伊邪那美大神、火産霊神、大山祇神。延喜式丹生郡大山御板神社の論社。

泰澄大師によって開かれ、越知山三所権現を祀っていた。里宮が麓の大谷寺に隣接してある。

越知山山頂へは車で近くまで行けるようだが、初めての越知山は泰澄も通ったという小口登山口から始める。

越知山修行道コース約2.5時間。

今回は越前町が発行したパンフレットや、今年泰澄・白山開山1300年で作成された越前五山案内を参考に登る。

7時過ぎにスタートする。

夏の低山は蚊が多い。払いながら10分ほどで1合目。

さらに10分ほどで2合目。本道はハシゴを登って右手の丘を上るが、藪が深そうなので左手の車道をまわり道する。

舗装はすぐ終わり、下草の伸びた道が続き、右手の登りに入る。

2合目から10分ほどで3合目

左手に「泰澄大師修行地 明日の岩屋」の案内板。しかし、周辺を見渡してもどこかわからない。登山道は尾根だし、右は切れているので、左の斜面のどこかかと思い、斜めに藪を進む。

藪と崩れる斜面と格闘しながら5分。目の前に大岩が見えてきた。横に穴らしきものも見える。

前に回り込むと間違いなかった。今は斜面には木々も大きくなっているので朝日も見えないだろうな。

この場所は夏に来る場所ではなかった。

元に戻るのも嫌だったので急な斜面を直登して登山道に戻り、15分ほどで4合目。

10分ほどで5合目

途中木の実谷との分岐。帰りに寄ってみることにする。

5合目から10分ほどで地蔵堂休憩所

分岐を左に下ると独鈷水。泰澄大師が独鈷で岩を突き刺すと水が湧き出たという伝説があり、岩間から水が湧き出ている。湧水の横に頭部の欠けている不動明王石像が祀られている。

地蔵堂から5分ほどで6合目

さらに10分ほどで7合目。

このあたりから参道脇に石仏が見られるようになる。

参道沿いの美しいブナ林を抜けてゆく。10分ほどで8合目。

さらに10分ほどで9合目。

階段をのぼると分岐で、左に進むと別山、右に進むと越知神社となる。

先に別山に登り、別山神社に参る。御祭神は天忍穂耳尊で、かつての越知山三所権現の聖観音を祀っていた。

別山は標高616.5mで越知山山頂よりも高い。

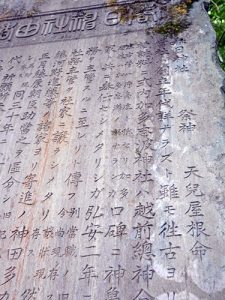

別山神社の前には白山妙理大権現、日吉山王七社権現、竹生嶋辨財天、天照皇太神、日野山大権現など別山碑と呼ばれる石碑が集められている。

越知神社に参る。明治43年に二ツ屋の宮谷神社を合祀した。

拝殿に越知山大権現の扁額が掛かる。見にくいが下に御詠歌らしきものが書かれている。

後ろに単独で本殿が建っている。

室堂に建つ日宮神社と社務所。

日宮神社はかつて護摩堂と呼ばれ、今も不動明王を祀る。

室堂には御神木である栃の大木がある。

室堂から尾根を北に向かう。

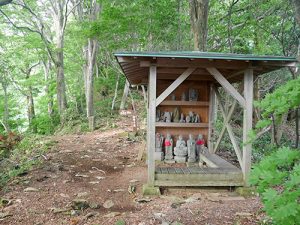

泰澄大師坐像を祀る大師堂

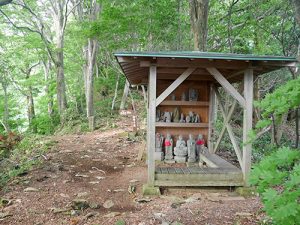

お堂の周囲には石仏がたくさん集まっている。

続く千体地蔵堂には

たくさんの地蔵が並んでいる。

神宝庫のあるピークは610.8m。観世音菩薩を祀り、泰澄大師開闢の霊所という。右に縁結びの松のようだが枯れている。

越知山山頂の奥の院。御祭神は大己貴神。

標高612.8mの10合目。10時に到着

伝・臥行者の旧跡。泰澄の弟子であった小沙弥の行場という。

ここから晴れていれば白山を望めるのだが、残念ながら雲の中。

室堂に戻って殿池。車でこの少し下まで来ることができる。

織田信長公が池に落馬し、馬の鞍が池の中に落ちているという伝説から名が付いたという。

その畔にあるのは若返りの御膳水の井戸。

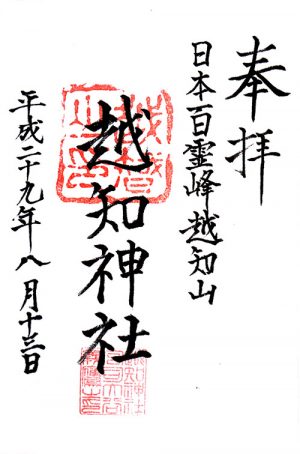

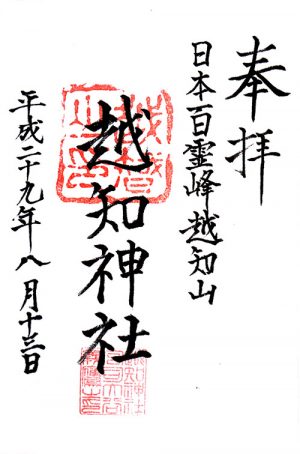

御朱印はないと思って御朱印帳を持って来なかったが、社務所の神職に尋ねるとあるというので書き置きでいただいた。聞いたところによると、雪期は里宮にいるが、雪のない3月~11月の日中は毎日来ているという。

40分ほど戻って木の実谷コースを下ることにする。

少し下って後悔した。ほとんど人が入らないのか深い藪で登山道がわからない。

川に沿ってなんとか15分進むと、かまが谷ノ滝

滝ってどこ?と思ったが水音はする。

さらに15分、お題目岩

登ってくる面に「南無妙法蓮華経」と彫られている。木の実(芽)谷は江戸時代には多くの参詣者が行き交い、道中安全祈願や休憩所になっていたというが、今は人気が全くない。

さらに下って1合目まで15分、かなん滝

周囲を見渡すと遠くに滝が見えたが、さらに藪が深く近くまで行くのは断念した。

12時過ぎ登山口に到着。25分車道を歩いて駐車場に戻る。

越知神社

福井県丹生郡越前町大谷寺(越知山)