坂井市の多禰神社。御祭神は稻倉魂命を主祭神とし、天児屋根命、大国主命を合祀する。延喜式坂井郡の論社。

広がる田の向こうに朱色の鳥居が見える。

社殿は南向き

参道には鳥居がたくさん建っている。

境内入口の唯一の石鳥居の横に「式内 多禰神社」の社号標。鳥居には旧社名の「種神社」の扁額が掛かる。

階段を上がると社殿が見えてくる。

拝殿に参る。

社殿には彫刻は少ないが、入口に虎(左)と鯉の滝登り(右)の彫刻がついている。

拝殿の後ろに本殿がつく

本殿の左には平成25年10月に振媛母子像が建っている。振媛はこの高向郷で男大迹王(のちの継体天皇)を養育したと伝わる。男大迹王が生まれたのが近江国高島郷三尾の山崎で、ここを高椋の山崎として振媛像は滋賀県高島市を見つめている。

拝殿右に移動式の舞殿のような建物

その上のほうに鳥居と小さな石祠がある。

中には文字が書かれた石板のようなものが祀られているが何だろうか。

多禰神社

福井県坂井市丸岡町山崎三ケ64-77

福井市に鎮座する大己貴神社。御祭神は大己貴命を主祭神とし、直野神社の三尾君、天満神社の菅原道真公を合祀する。合祀されている直野神社は延喜式足羽郡の論社。

城山の西麓に鎮座する。城山は北陸道を見渡す要衝として三度、城が築かれた。南居城、蕗野寺城、朝津城と時によって呼び名が変わるので城山という一般名称で呼ばれているようです。

社前には地蔵堂や石碑が並ぶ。

入口に社号標、階段を上って境内に入る。

境内入口に鳥居

社前西側の平野に田が広がる。

社殿右に御神木の杉は特に高く目立つ。

拝殿に参る。

コンクリート製の社殿で拝殿後ろに本殿がつく。

本殿裏には南居町の集落が山裾まで広がっている。

大己貴神社

福井県福井市南居町45

越前町に鎮座する大洗磯﨑神社。御祭神は大名持命、少彦名命。延喜式丹生郡大山御板神社の論社。

社前の道路は狭い。駐車場がないので空き地をしばらくお借りする。

鳥居と社号標。鳥居の先に長い階段が待っている。ちょうど帰ってきた子供たちと挨拶を交わしてから上り始める。

上の平地に出ると、参道の先に社殿。社殿の前に玉垣がめぐる。

拝殿に参る。拝殿の扁額は「大洗神社」

拝殿の左に神輿殿

拝殿の右手に境内社と神社が鎮座する乙坂山への登山口がある。

境内社をのぞくと地蔵が祀られていて、どうやら地蔵堂のようだ。

高台に鎮座することから景色が良い。曇っていたのが残念。

大洗磯﨑神社

福井県丹生郡越前町乙坂12-24

越前町に鎮座する八坂神社。御祭神は素盞嗚尊、奇稻田姫命、應神天皇。

社殿は南向き。越知山への参詣道のひとつに位置していた。

2つの鳥居をくぐると右に辻神社

右に宝物殿

さらに進むと右の土盛の上に石祠が2つ

中門。安永五年、松平和泉守乗完の造営

右に神輿殿

左に御膳水(延命水)

正面の拝殿に参る。

拝殿左に雨夜神社。延喜式丹生郡の論社で、御祭神は雨夜神、保食神。明治四十三年に天屋から遷座された。

境内社は左に三社。天満神社、愛宕神社、御塔神社。御塔神社の祭神は鎌倉時代の木造女神像で、神仏習合の名残として有名。

右に五社。薬師神社、八幡神社、市姫神社、神明神社、白山神社。背後の蛇谷山嶺谷に散在していたのを境内に遷座したという。

飛鳥井櫻は応永三十四年に権中納言飛鳥井雅縁卿が京より参詣の折植樹したが、後枯死したので、嘉永年間に神主が移植したものという。

社前の角に古い屋形があったので神主宅かと思ったら酒蔵であった。宮司宅はもう一軒手前と教えてもらい訪ねたが、今日は留守だったので御朱印は確認できなかった。

後日再訪したとき、宮司宅で庭掃除していた方がいたので尋ねてみた。「宮司はいないので基本的に授与していません」という返答だったが、宮司宅というにすでに兼務社になっているということか。

八坂神社

福井県丹生郡越前町天王18-24

越前町に鎮座していた雨夜神社の旧鎮座地。御祭神は雨夜神、保食神。

道路沿いの坂を上り

階段を上る。

階段の先をUターンすると旧境内。眼下には集落、平野が広がる。

反対側から境内を見る。あまり広くないが社殿がここに建っていたのか。

真ん中ほどに石碑がひとつ。正面に「雨夜神社鎮座址」、右に「明治四十三年四月廾五日 八坂神社境内ニ移転ス」とある。

雨夜神社旧地

福井県丹生郡越前町天王

越前町に鎮座する麻氣神社。御祭神は少彦名命、藥師如來。延喜式丹生郡麻氣神社の論社。

集落の北端、民家と田の間を歩いて行く。社殿は東向き。

社殿の前、神旗を立てる石が埋められている。

本殿に参る。

中は祭り道具か倉庫のようになっている。社号がわかるのは提灯の「麻氣神社」ぐらいだが、武者絵などの絵馬が前、左右に掛けられている。

本殿の左前に地蔵堂があり、三体の石仏が祀られている。

集落は山に囲まれていて、携帯電話は通じない。

神社へと向かう途中、向こうに猪が走って行った。こちらに向かって来ないかとドキドキした。

麻氣神社

福井県丹生郡越前町真木1-1

福井市に鎮座する八幡神社。御祭神は應神天皇を主祭神とし、仲哀天皇、神功皇后を配祀する。延喜式敦賀郡丹生神社の論社。

社殿は南向き。集落の北、日本海へと延びる丘陵の南麓に鎮座する。

鳥居から社殿への参道は左に少し曲がっている。

手水舎の手水は大きな貝殻。日頃手入れはされていないようだが珍しい。

左手に神輿殿

社殿の左手にも蔵のような建物

その下には一代前の鳥居の礎石(中央)と扁額、二代前の鳥居の礎石(左)が飾られている。

拝殿に参る。

大丹生八幡神社

福井県福井市大丹生町46-2

福井市に鎮座する加茂廼神社。御祭神は別雷神、伊弉諾尊、伊弉冉尊、少奈彦命、違提希。延喜式丹羽郡雷神社の論社。

海岸沿いに集落が広がり、集落の山手に鎮座する。鳥居の扁額は「加茂神社」

階段を上っていくと、集落の先に海が見える。

階段を上ると境内入口に鳥居と社号標。社号標は「村社 加茂神社」、鳥居の扁額は「加茂廼神社」。正式名の加茂廼神社はここだけで他はすべて加茂神社になっている。地元では加茂神社で通っているようだ。

鳥居の脇にイチョウの大木

参道右の階段を上ると聖徳太子社

拝殿は開いていたので中で参らせていただく。

非常に絵馬が多い。地元の信仰心の強さがうかがえる。

海に近く漁師が多かったのか、やはり舟絵馬が多い。

正面には浮き出しの絵馬もある。

拝殿左に神輿殿

本殿右に境内社が二社。

その左に男山八幡神社

神社の背後(北)には三本木川が流れる。

加茂廼神社

福井県福井市鮎川町87-10

福井市に鎮座する鉾島神社。越前加賀海岸国定公園の鉾島を御神体とする。

鉾島園地の駐車場から鉾島への入口に鳥居が建つ。

鉾島は柱状節理を見ることができ、岩が鉾を立てたように並んでいることから命名された。

柱状節理が絶景を生み出している。

無風で天候も良かったことから鉾島に上ってみる。

頂上に祠が建っている。

頂上には漁師が海から拾い上げた不動明王が安置されているというが、不動明王は欠損しており、中央には観音様が祀られている。

頂上からは北東方向に亀島、後方の西側にうっすらと雄島が見える。

海岸に下りてみる。

鉾島神社

福井県福井市南菅生町28−1

福井市に鎮座する天満神社。御祭神は菅原道真公。延喜式坂井郡糸前神社の論社。

海岸沿いに広がる糸崎集落から山手へ。境内は海に向かって北西向き

鳥居をくぐってまっすぐ参道が延び、階段を上る。

拝殿に参る。

鳥居が建つ平地には育王山糸崎寺が建つ。位置関係からして天満神社はもと糸崎寺の鎮守でしょうね。

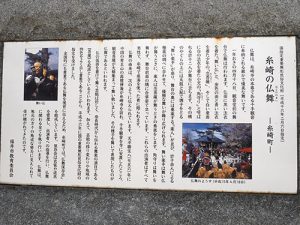

石舞台では一年おきの4月18日に仏舞が奉納される。左のやぐらの上に舞い楽手が座り、手前に楽人、奥で仏舞が舞われる。出演者はすべて男性で、糸崎で産湯を使った者に限られるということで保存会があるとはいえ、継続は大変でしょうね。

本尊は唐渡千手観世音菩薩。中国の育王山の高層禅海が安置したという。

境内からは眼下に日本海を見下ろせる。右手に亀島が海に泳ぎ出す亀のように見える。

海岸沿いの小山の上に禅海上人之墓があり、当地が禅海上人のお墓松の跡地という。

海岸近くまで下りてくると亀島は亀のように見えない。

天満神社

福井県福井市糸崎町22-14

福井市に鎮座する味坂神社。御祭神は味坂比売命。延喜式坂井郡の論社。

社殿は北東向き。朝倉山の麓に鎮座し、集落が道路沿いに広がる。

鳥居の先は階段

拝殿に参る。

拝殿は幣殿で本殿につながる。

味坂神社

福井県福井市深坂町 20-21

福井市に鎮座する硲神社。御祭神は大日孁貴尊、天津児屋根命。

境内は南向き。集落北の丘の中腹に鎮座する。

朱色の鳥居の先に石鳥居

石鳥居からの眺望。手前の集落が中山町、道路を挟んで正面奥の山裾が田ノ頭町、左奥が石畠町となる。硲神社には一時期石畠町の春日神社(式内社論社)が合祀されていた。

階段の先に社殿。社殿のまわりは木に囲まれて薄暗い。

拝殿に参る。

本殿は弊殿で拝殿とつながる。拝殿に小さい鐘が吊られていた。

拝殿の右手に本堂。「大斐閣」の扁額が掛かる。観音堂か?

日当たりのいい場所に建つ本堂は集落からはこちらのほうがよく見える。

硲神社

福井県福井市中山町4-35

福井市に鎮座する春日神社。御祭神は春日大神。

式内社論社の春日神社(石畠町)を訪ねたはずが、隣の集落に行ってしまいました。

山裾に広がる集落

そのほとんどが段になった田になっていて、水を張れば美しい景色になるでしょう。

境内の入口に地蔵堂。ここから見える建物は倉庫のようでした

平地の奥に社殿。手前には倒壊した鳥居の石材が転がり

社殿前には崩れた五輪塔が残っていました。

拝殿に参る。

田ノ頭春日神社

福井県福井市田ノ頭町

坂井市に鎮座する春日神社。御祭神は天児屋根命、姫大神、武甕槌命、経津主命、彦太命。

社殿は北東向き。社前から数十メートルで九頭竜川が流れる河口にある。

境内は広く開放的だ。

参道左に厳島神社

参道左に金刀比羅神社

拝殿に参る。

本殿

拝殿左に神輿殿

本殿左に石祠

本殿右に八幡社

拝殿右に磯前神社、前に石祠

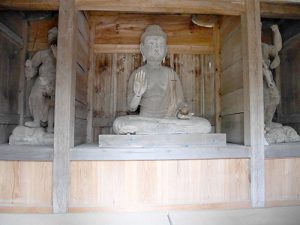

磯前神社に祀られているのは石像。地蔵というより僧に見える。

拝殿右に事代主神社

今日は春祭りの準備か社務所が開いていた。床の間に北前船の絵馬が飾られていた。

境内の西隅に屋根付きで片岸神社の遺物が置かれている。延喜式坂井郡の論社で、現在は春日神社に合祀されている。

阿古江新保浦字片岸岡燎火山に天平勝宝年間に片岸神社を建立して、三国水戸開闢の王(継体天皇)をお祀りしたという。

新保春日神社

福井県坂井市三国町新保18-16

坂井市に鎮座する鵜森神社。御祭神は伊弉册尊を主祭神とし、天津児屋根命、天照皇大神、大日靈貴尊を合祀する。延喜式坂井郡鵜屎神社の論社。

社殿は北西向き。

境内の背後には九頭竜川が流れ、境内は川筋に沿って作られているとも言える。

鵜森神社と改称する前は白山神社と称していたという。今の社殿向きからすると三霊山の白山ではなく、能郷白山を遙拝しているようにも見えるが、九頭竜川河口ということを考えると平泉寺白山神社の影響下にあるものか。

神幟を立てるポールが多いが、鳥居は参道途中にひとつ。

参道中程まで来ると両側に灯籠が並ぶ。

神社の木にサギが巣作りをしていた。鵜森という名も社叢に鳥がたくさん住み着いたことによるものか。

拝殿の右に社務所、左に石祠が並ぶ。

拝殿に参る。

拝殿の木鼻には狛犬がしがみついている。

本殿左の石祠には千手観音や恵比須、布袋、毘沙門天などが祀られ、周辺にあったお堂が集められたもののようだ。

鵜森神社

福井県坂井郡三国町川崎13-11-1

坂井市に鎮座する加奈井神社。御祭神は日本武尊。延喜式坂井郡坂名井神社の論社のひとつ。

社殿は西向き。隣に金井区民館が建つ。

社殿右前の建物

中には石像の釈迦三尊や子守地蔵などが祀られている。

左前の建物。屋根は石造りになっている。

やはり中には地蔵が祀られている。

拝殿に参る。

扁額は「不動尊」。不動明王が祀られているようだ。

社号は拝殿内に吊られた提灯にしか見当たらない。

加奈井神社

福井県坂井市三国町楽円2-10-1

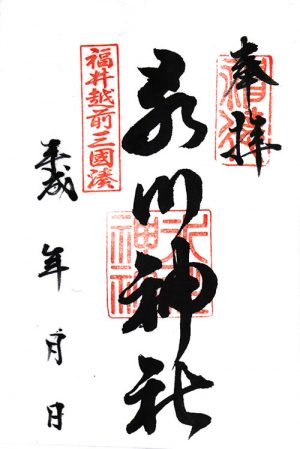

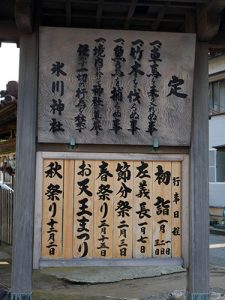

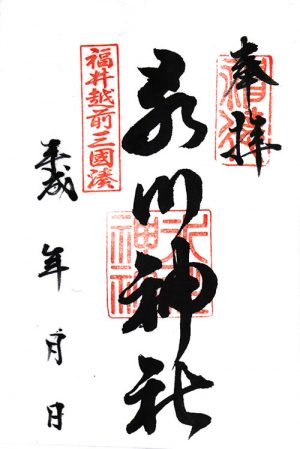

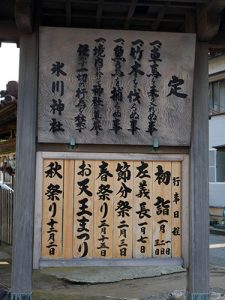

坂井市に鎮座する氷川神社。御祭神は素盞嗚尊。延喜式坂井郡枚岡神社と比古奈神社の論社。

社殿は南西向き。後ろにJR三国駅がある。

今週春祭りが終わったところのようだ。今日は修繕に数人が来ていた。

拝殿に参る。拝殿に書き置きの御朱印が置いてあった。

中央の扁額は「氷川神社」だが、左右に旧社号の「牛頭天王宮」の扁額が掛かる。

三国湊に近いとあって北前船の絵馬も奉納されている。

拝殿背後に本殿。古そうな社殿だが覆屋に入らず間近に見ることができる。通路脇の右の狛犬は失われている。

拝殿の右の建物。小ぶりだが舞殿であろうか。

本殿右に○匠神社。崩し字のため一文字目が読めない。

その右に稲荷社

その右に不動社。石の不動明王が祀られている。

参道右手に社務所。社務所前に御神木が立つ。

井戸も残る。

神社裏手に三国祭の貴宝区の山車が収納されている。

氷川神社

福井県坂井市三国町北本町1-4-30

坂井市に鎮座する神明神社。御祭神は天照大神、継体天皇。継体天皇が越前国河川開拓のとき枚岡を行在所とし、王が越前を離れた跡、民が徳を偲んで旧行在所に遷座して枚岡神社と称したという。のち神明社に改称した。延喜式坂井郡枚岡神社と坂名井神社の論社のひとつ。

神社は南向き。周囲の道路は狭い。境内入口に三国祭の四の部地区山車が収蔵されている。

参道上に鳥居、「神明社」の扁額が掛かる。

拝殿に参る。

本殿の前には中門があり、御垣に囲まれている。

本殿左に合祀社。延喜式坂井郡比古奈神社(御祭神は少彦名命)を合祀しているとする。

左に舞殿付きの社務所

境内の西端に境内社味坂神社。延喜式坂井郡の論社で、伊邪那岐命を祀る。

味坂神社の社殿横に鬼瓦、狛犬、組物などが展示されている。福井大地震で倒壊した社殿のものだろうか。

本殿の右、北向きに辰巳川神社が建つ。辰巳川不動明王と呼ばれた北受け不動尊を祀る。

本殿の御垣北口の前にも狛犬が設置される。

境内の隅に旧社号標が立つ。

神明神社

福井県坂井市三国町神明2-2-3

坂井市に鎮座する伊岐神社。御祭神は由緒碑によれば、日本武尊、継体天皇、安閑天皇。延喜式坂井郡の論社のひとつ。

坂井丘陵の南端に鎮座し、社前は坂になっている。

社号標と鳥居の先に階段。社殿は南向き。

参道の右に境内社が二社。手前に「帝釈天」、奥に「毘沙門天」の扁額が掛かる。

毘沙門天社の木鼻は狛犬になっていて、柱に抱きついたような姿勢が愛らしい。

拝殿に参る。

幣殿とつながる本殿。境内は土塁状の高まりに囲まれている。

拝殿下に「白」と書かれた石製鬼瓦。伊岐神社は移転、廃絶。再興という流転の歴史を経て、白山神社に合祀され、社名を白山神社から伊岐神社に改称したという。社殿改築前の屋根に上がっていたものだろうか。白山神社の御祭神は伊邪那美神、速須佐之男神、大山津見神。

社殿は樫の木のような木に囲まれている。大木が多く、原生林の残りだろうか。おかげで境内は神域として隔絶した空間となっている。

伊岐神社

福井県坂井市三国町池上25

あわら市に鎮座する八雲神社。御祭神は速須佐之雄尊を主祭神とし、罔象女命、安徳天皇を合祀している。延喜式坂井郡布久漏神社の論社のひとつ。

坂井丘陵にあり、北潟集落の北、経塚山に鎮座する。周辺は風力発電の風車が無数に立つ。

参道は東向き。杉の間を境内へ

入口に社号標。石橋を渡ると一の鳥居

参道の途中に朱色の大鳥居

階段を上っていく。

最初に西向きの境内社

その左に西向きに境内社磯﨑神社

出雲神社の社殿は南向き

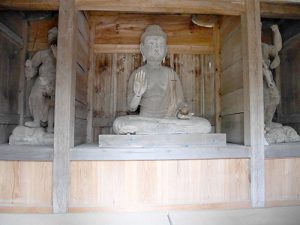

本殿の右にお堂

中には薬師如来と仁王像。江戸時代は牛頭天王と呼ばれていて、薬師如来はかつての本尊だろうか。仁王像は仁王門があったのだろう。いずれも神仏分離で神社から撤収されてこの建物に集められたと思われる。

出雲神社に参る。

拝殿後ろに幣殿とつながる本殿は一段高い場所にある。

本殿とお堂の間に梵字の書かれた石塔と石祠が残っている。

八雲神社

福井県あわら市北潟46-30

39歳を目前にして御朱印デビュー! 日本全国の神社の御朱印や参拝記録